張道陵(34年—156年),一名張陵[1],字輔漢,東漢沛國豐縣(今江蘇徐州市豐縣)人,視為創始者,是五斗米道創始人。

道教徒稱他張道陵天師、張府天師、張天師公、老祖天師、祖天師、一真人。

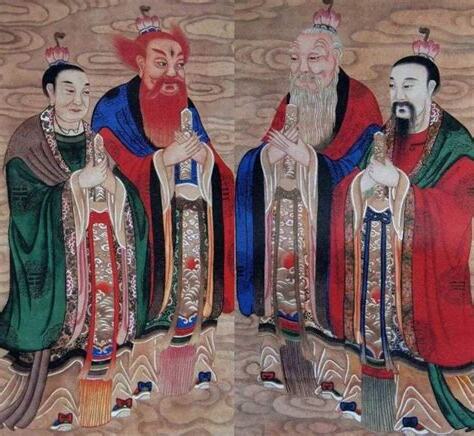

相傳張道陵虎座騎,某些道教流派中,張道陵葛玄、許遜、薩守堅四大天師。

張道陵祖籍江蘇豐縣,相傳張良八世孫。

「一」意為正治,一統萬,同時含、不染意思。

少年時《道德經》,太學學習。

漢明帝時舉賢良方直言諫科,任巴郡江州(今重慶市)令。

後來隱居洛陽北邙山,學習長生術,朝廷徵博士官,但是其稱病去。

漢和帝時又徵太傅,三詔。

漢順帝時,其鶴鳴山創建五斗米道,太上老君「授三天正法,命天師」,「為三天法師正一真人」,並造道書24篇。

漢桓帝時,雲台山騎虎昇天(172~178年),相傳年123歲,道教稱他「祖天師」或「教主」。

另外傳《老子注》即張道陵作。

其弟子有300多人,並設立二十四治,後來五斗米道發展打下了基礎。

張道陵這一脈傳承下來天師道,符籙見長,故世稱符籙派,叫一派。

「一」意為正治,一統萬,同時含、不染意思。

張道陵,劍印傳予其子張衡(稱嗣師),張衡傳子張魯(稱系師),張魯是三國時割漢中主要勢力,漢中地區實施「政教合一」統治,推行很多公共福利事業,頗得民心,後來歸曹操。

“天師”一詞,始見於《南華》徐無鬼篇中:“黃帝再拜稽首稱天師而退”,最初表尊敬辭,道教中,演化指合乎天地理高道大德。

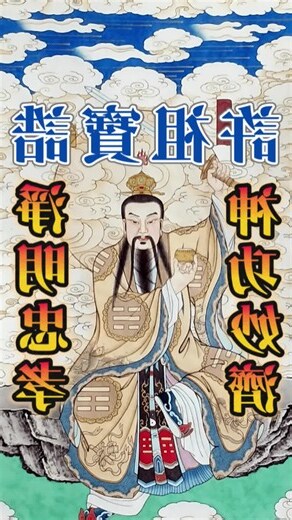

提起天師,很多人馬上會想到龍虎山祖天師張道陵。

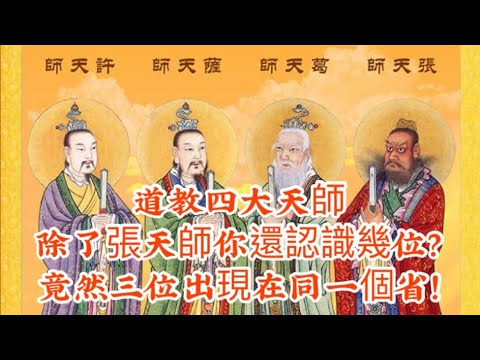

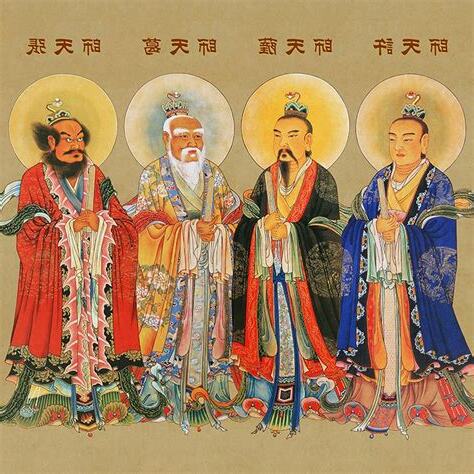

實際道教歷史上有三位天師,祖天師並稱為道教四大天師。

張天師祖天師張道陵,民間俗稱張天師,本名張陵,字輔漢,道教徒尊稱張道陵,漢留候張良八世孫,沛國(今江蘇豐縣)人,他於東漢末期創建天師道,成為今日道教一派主要淵源。

據《列仙全傳》記載,張天師擅用符水治病,功德漸著,雲台山修九七返之功,備昇天,但因其救助蒼生而殺鬼過多,,於是道祖太上老君讓張天師居留人間修行謝過,於是,祖天師回鶴鳴山,著道書二十四篇,創建天師道。

後數度率弟子遊歷修行,大功告成,於是,道祖太上老君引領祖天師昇天,朝拜元始天尊,封為正法師。

張天師道法高深,道教中地位十分崇高,產生了民間影響,奉祀。

薩天師宋朝道士薩守堅,號全陽子,稱薩真人,出生地。

延伸閱讀…

許天師晉代道士許遜,字敬之,南昌(今江西)人,稱“許真君”。

《三教源流授神大全》載,許遜生於吳赤烏二年(239年)正月廿八日,博通經史,明天文、地理,歷律、五行、讖緯書,喜歡神仙修煉事。

晉太康元年(280年),許遜拜為蜀地旌陽縣令。

政期間,公正廉明,平易近人,百姓感其恩德,立祠供奉其像,人們地稱他許旌陽。

後來晉室攘攘,許遜遨跡江湖,追求道,遇上聖真人傳授太上靈寶淨明法,有斬邪擒妖之道法。

時逢彭蠡湖(今鄱陽湖)蛟龍為害,水災年,許祖率領眾弟子斬蛟龍、治水患,足跡踏遍湖區各地,保一方水土安康,贏得當地百姓尊崇。

東晉寧康二年(374年) 許祖舉家豫章西山(今江西南昌西山),白日飛昇,當地百姓紀念許祖立祠堂祭祀。

北宋徽宗政和二年(1112年)封為“妙濟真君”,元時,道教淨明派奉許遜教祖,創建“淨明道”,後來道教徒們其張道陵、薩守堅、葛玄尊為四大天師。

薩天師宋朝道士薩守堅,號全陽子,稱薩真人,出生地。

延伸閱讀…

薩祖最初醫,後棄醫道,曾師於第三十代張天師先生、林靈素及神霄派創始人王文卿。

道經記載,先生傳其咒棗秘術,王文卿傳其雷法,林靈素傳其寶扇一把,法寶——五明降鬼扇。

薩祖學成秘法後,咒棗民治病救命,雷法滅除妖,五明降鬼扇使人得命復生。

於是道法顯,聞名遐邇。

明成祖時封薩祖“崇恩真君”。

相傳王靈官是薩祖弟子,為道教護法神。

葛天師葛天師,名玄,字孝。

丹陽句容(今江蘇句容)人。

魏蜀吳時道士,據《抱朴子》記載,葛祖曾經師左慈修煉道術。

相傳他江西閣皂山修道,闢穀服餌,擅符咒諸法,能符籙人驅病辟邪。

和葛祖師父左慈道人一樣,道教內部和民間,關於葛祖神仙傳説很多,可以説仙蹟廣泛。

宋崇寧三年(1104年)葛祖封為“衝應真人”,後奉為“衝應孚佑真君”。

成為道教四大天師之一。