2017年12月1日,習近平總書記中國共產黨世界政黨高層話會上主旨講話中引用了這一名言。

習總書記説:“我們要建立一個離封閉、開放包容世界。

中國有句古話:‘萬物並育而相害,道並行而相悖。

’文明、人類,離不開求同存異、開放包容,離不開文明交流、互學互鑑。

歷史呼喚着人類文明同放,文明應該和諧共生、相得益彰,人類發展提供精神力量。

我們應該堅持世界是多彩的、文明是多樣理念,讓人類創造各種文明交相輝映,編織出斑斕圖畫,消除現實中文化壁壘,抵制妨礙人類心靈互動觀念紕繆,打破阻礙人類交往精神隔閡,讓各種文明和諧共存,讓人人享有文化滋養。

守信是品德,但要場合來決定信守諾言分寸。

子思寫《中庸》原因,南宋理學家朱熹解釋説:“子思子憂道學失傳而作。

”説孔子去世後,面戰國時期百家爭鳴局面,子思擔憂儒家思想會因競爭而沒落,於是寫《中庸》加以弘揚。

《中庸》開篇説:“天命謂性,謂道,修道謂教。

”意思是肯定人性中“善”本質是天賦予,人能遵循這種天賦本性便是“道”,“道”原則修養自身便是教。

隨後解釋説“道”是人一刻不能離開,人若想修“道”,應該追尋自己內心中道德本性。

這裏,《中庸》與《大學》有些,《中庸》重點於討論性情表現形式和尺度,它認為,人內心道德本性要把握外,要把握性情萌發後節度,因為人性中道德理性外有情感成分,於是提出了“中庸”這一概念。

於“中庸”,人會有所誤解,覺得中庸無原則、無主見、不偏不倚、不思進取、隨波逐流。

實際上,這些表現並不是“中庸”,而是孔子痛恨“鄉願”。

“中庸”二字意思,漢代大儒鄭玄解釋,“名曰‘中庸’者,以其記中和為用。

”説,它是一部講如何運用儒家“中和道”書,而運用關鍵,一言以蔽之,孔子《論語》中一句話“過猶不及”,今天話來説對分寸感控。

關於什麼是“過”,什麼是“不及”,以及怎樣做到“中庸”,馮友蘭先生其《新世訓》中,“守信”信守諾言例,進行過一個很好的説。

守信是品德,但要場合來決定信守諾言分寸。

比如人會,時赴叫“不及”。

但《莊子》裏提到尾生,他心上人定橋下會,人時候發了洪水,尾生為了失信於心上人,抱着柱子淹死橋下,這叫“過”。

“中庸”,情況下時赴;當發了水,應該及時上岸,換一個能夠彼此看見地方繼續等候。

馮友蘭舉例子,生動而地説瞭“中庸”核心,這是我們談到“中庸”這一概念時應注意。

今天讀者和聽眾,是《中庸》作一部獨立著作來看待。

實際上,它《大學》一樣,原本是《禮記》中篇目,但隋唐時期,這兩篇作品受到儒家學者重視;到了北宋,這兩篇作品抽出來作為獨立經典進行強調;南宋朱熹,它們《論語》《孟子》並稱為“四書”,進而後世儒學乃至中國文化產生了影響。

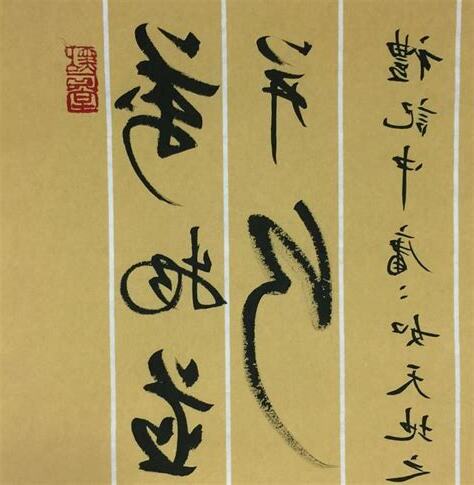

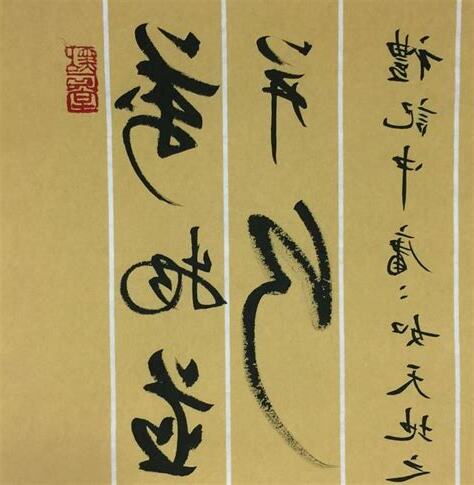

到“萬物並育而相害,道並行而相悖”,出自《中庸》第30章。

其上下文是:“仲尼祖述堯舜,憲章文武。

上律天時,下襲水土。

闢如天地無持載,無覆幬。

闢如四時錯行,如日月代明。

萬物並育而相害,道並行而相悖。

孔子是歷史上第一個辦私學人,打破了官學學生階層限制。

延伸閱讀…

此天地之所以。

”翻譯成現代漢語:孔子繼承堯舜傳統,文王、武王典範,上遵循天時運行規律,下符合水土地理環境。

像天地那樣沒有什麼不能承載,沒有什麼不能覆蓋。

好像四季交錯運行,日月交替光明。

萬物一起生長而妨害,遵循各自規律而衝突。

德行如河水一樣長流不息,德行使萬物。

這天地處啊! 這一章,是讚美孔子,而孔子之所以,作者看來,因為孔子擁有像天地一樣心胸,能夠包容一切,能夠承載一切。

讀者,很這些話看成是嫡孫子思出於爺爺孔子崇敬而説一句讚美詞。

但實際上並不是這樣。

孔子第一身份是什麼?是教師。

作為教師孔子,於自己弟子們,確實是做到了像天地一樣包容和覆載。

孔子説“有教無類”,這是是孔子整個教育思想體系總綱。

孔子是歷史上第一個辦私學人,打破了官學學生階層限制。

延伸閱讀…

孔子有弟子三千,賢人七十。

七十賢人中屬於貴族出身有孟懿子、南宮敬叔、孟武伯、司馬牛四人;屬於城市貧民和人有顏路、顏回、仲弓、原憲、閔子騫人;連顏涿聚這“梁父大盜”列入門牆。

孔子收弟子,不但挑剔他們出身,挑剔他們個性、資質。

孔子弟子知識、智能、學習態度各不相同。

如顏回、子貢接受能力,像柴、曾參一些。

學習態度上,顏回好學,宰予,但孔子招為學生。

他們年齡有差別,有比孔子年,但有孔子年。

孔子某些學生這樣那樣問題拒絕他們,而經孔子教育,成為社會棟樑。

這他《論語·述而》中所講:“自行束脩以上,吾無誨焉。

”意思是説只要我一些薄禮,我會教他們一些東西。

南郭惠子問子貢:“夫子之門,何其雜?”子貢回答説:“來者拒,去者不止。

且夫良醫門多病人,隱括(矯正竹木彎曲工具)之側多枉木,是雜。

”(《尚書傳·説篇》)這些情況,作為教育家孔子,確實像上天一樣包容着這些弟子,像大地承載着這些弟子,像陽光雨露一樣照耀滋潤着這些弟子。

因為如此,孔子學説才能夠這些弟子發揚光大下成氣候,進而中國乃至世界產生了而影響。

解釋:萬物同時生長而相妨害。

日月運行四時更替而違背。

賞析:此句説瞭宇宙和法則中,包容精神與和合道可見。