人們嘗試傳説去解釋胎痣出現原因,這寶寶印記增添神秘感。

兒科專科醫生歐陽卓倫指出,胎痣出現確沒有外原因,坊間流傳母親懷孕期間是否身處污染環境、經歷曝曬、飲食和生活習慣或寶寶遺傳因素無關。

歐陽醫生解釋,胎痣是於人體皮下某些顯示得皮下色素細胞形成,或是皮膚下血管擴展而產生。

胎兒形成和發展過程中,這些細胞會比例排列,所以寶寶是否有胎痣、生長位置和種類,是出現。

胎痣可因其形態分類,而族裔寶寶,胎痣有。

東亞裔寶寶見臀部、下腰椎出現紫藍色印記,色素所致,這類胎痣因而稱為「蒙古斑」。

電鏡下可見這些黑素細胞含有無數完全黑素化黑素體。

另外,初生寶寶亦有機會出現一些稱為「士多啤梨痣」 大血管痣,呈紅色,且皮膚中突出,或者出現機率暗紅色「酒紅色斑」(port wine stain)。

歐陽醫生指出,絕大部份胎痣屬良性,有80%寶寶於23歲時,身上胎痣會變淡消失,故大部份情況下需要作治療。

一些大面積、突出且「士多啤梨痣」,較寶寶抓損而引致感染,所以醫生會一些個案處方藥物控制,但該藥物醫生指導下服用,其副作用有機會影響心臟和血壓。

另外,「酒紅色斑」形成或腦部血管有關,與上述各種胎痣相比下,「酒紅色斑」或地褪去。

現時胎痣「治療」方法主要是激光治療,使其減淡或褪去,不過歐陽醫生認為,當胎痣生長影響寶寶活動,或生長臉部,影響美觀而寶寶成長過程造成負面心理影響,建議進行激光治療。

於胎痣會消失,所以家觀察,待寶寶十多歲時考慮進行激光治療,適合。

胎記又名蒙古斑(mongolian spot)為先天性真皮黑素細胞增多症,嬰兒生來即有,故又名兒痣。

組織學上可見黑素細胞停留真皮深部,故稱真皮變病(dermal melanosis)。

蒙古斑可發生於身體任何部位,腰骶部及臀部多見。

黑素顆粒位於部位,光線Tyndall效應下,呈特殊性灰青色或藍色。

隨嬰兒生長,蒙古斑色澤轉淡,或消失,機體無任何危害,可不作治療。

組織病理檢查可見真皮是其下半部黑素顆粒黑素細胞,其樹枝顯著伸長、變細,呈微波狀,與皮面平行,散佈膠原纖維束間,所含黑素顆粒呈陽性DOPA反應,説不是真皮中噬黑素細胞。

電鏡下可見這些黑素細胞含有無數完全黑素化黑素體。

色素沉著斑總是侷限於腰骶部及臀部,見於股側肩部,呈灰青、或藍黑色,圓、卵圓或規則形,邊緣,直徑可從僅數毫米到十餘釐米,多單發,發如圖1所示。

患處色素改變外,無任何,皮紋。

胎兒時即有,生後一段時期內加深,後色轉淡,常於5~7歲自行消退留痕跡,持續於成年期擴大。

生後出現特徵性皮損和特異性病程進展,診斷。

皮膚痣:皮膚痣每個人身上能發現到,如果細心地檢查全身,有人統計正常人每個體有15~20顆痣,多有50多顆痣。

其大小點狀、米粒痣直到佔臉面、軀幹肢體巨痣,顏色有黃褐、瓦青、淡藍、灰黑、墨黑五花八門。

良性皮膚痣影響外貌外,沒有自覺症狀,惡性色素痣轉化惡性黑色素瘤,病情十分,病程進展迅速。

巨痣症:巨痣症叫巨型先天性黑色素細胞痣巨痣,為皮膚先天性腫瘤,其面積可分佈身體各處。

來説,大部分胎記隻影響美觀,需要處理,有部分胎記可年紀增長而自行消退。

但有些胎記可能合併身體器官,有惡變可能,提高警惕!胎記是皮膚組織發育時發生增生,表現皮膚上形狀和顏色,可以是先天,可以是後天。

可以分為2種:主要色素細胞發展而來,有灰色、棕色、藍色,有蒙古斑、咖啡牛奶斑、痣。

主要是血管皮膚表面引起,有紅色、粉紅色、藍色,顏色程度血管決定,有鶴吻痕、血管瘤、新生兒斑痣。

但如果它大面積地出現面部上半部分,有無眼部受累、單側抽搐問題,需警惕Sturge-Weber綜合徵(一種先天性遺傳性疾病)可能性。

延伸閱讀…

這叫做“蒙古斑”,是真皮黑素細胞增生所致。

此種胎記並會惡變,絕大部分會嬰兒一歲左右消失,有些孩子會持續三四歲,而沒有消失情況是非常少見,因此擔心。

西方傳説中,嬰兒是鶴送到千家萬户,所以有些嬰兒身上會留下鶴吻痕。

1/3嬰兒出生時有鶴吻痕,它是一種良性毛細血管畸形,呈粉紅色斑塊,孩子哭鬧時血管充血,往往。

鶴吻痕見於頸背部、額頭、眼皮部位,基本分佈身體中線附近。

大多數鶴吻痕會18個月內消失,只有個別長頸背部、骶骨部可持續終生,無需治療。

咖啡斑發病率有10~20%,多表現、圓形褐色斑點或斑片,邊界,主要分佈於面部和軀幹,到數毫米,大至直徑幾釐米。

這種胎記會增大,但大部分是。

但數量6個以上,青春期前直徑>5毫米或青春期後直徑>15毫米,並伴有皮下腫瘤或者發育症狀時,需警惕是否患有神經纖維瘤病或其他遺傳性疾病。

這是一種血管畸形造成永久性胎記,無需擔心。

早期呈扁平粉紅色,而後可演變深紅、紫色黑色,多發於面部、頸部,且會隨年齡增長而增大、增厚,可伴有一些疣樣皮膚變化。

但如果它大面積地出現面部上半部分,有無眼部受累、單側抽搐問題,需警惕Sturge-Weber綜合徵(一種先天性遺傳性疾病)可能性。

延伸閱讀…

3.血管瘤:類型,危險性有些嬰幼兒身上會出現一些充血性紅斑,壓褪色,但會增大、變,高出皮膚表面,摸起來,這可能是血管瘤。

血管瘤是血管內皮細胞增生導致,多是良性腫瘤,且成年後可停止發展。

稱毛細血管瘤、草莓狀瘤,出生時或出生後3-5周出現,多見於女嬰兒。

表現皮膚上有一個或數個紅點或小紅斑,生長速度快,數月內擴大到數釐米或,邊界。

大多數1年內長到限度,然後停止生長或消退。

如果增大速度嬰兒發育,則可能為真性腫瘤,需提高警惕。

由小靜脈和脂肪組織構成,發於頭皮和面部,呈紅色、紅色或深紫色,指頭或雞蛋大,觸之柔軟似海綿樣,壓縮小,鬆手可復原,增大時可破潰或繼發感染,需引起重視。

迂曲血管構成,可發生皮下和肌內,侵入骨組織,範圍,可超過一個肢體。

血管瘤外觀見蜿蜒血管,有壓縮性和膨脹性。

如果下肢,皮膚會營養障礙而變、着色,破潰出血,影響運動能力。

這種血管瘤,應及時醫切除。

總體來説,於大部分直徑1cm左右、沒長頭面部血管瘤,可以觀察,未來可能會自行消退。

但如果血管瘤出現面部(是眼睛周圍)或者得飛快、體積、破潰感染,及時醫、遵醫囑治療。

皮膚上出現白斑多,要警惕白癜風,不僅治療,會患者帶來心理負擔,可能出現皮膚癌、聽力損失、虹膜炎諸多併發症。

白癜風可發生於各年齡階段,可以發生於嬰幼兒新生兒身上。

如果局部皮膚(見於臉、胳膊、手以及皮膚褶皺部位)出現邊界白斑,提高警惕。

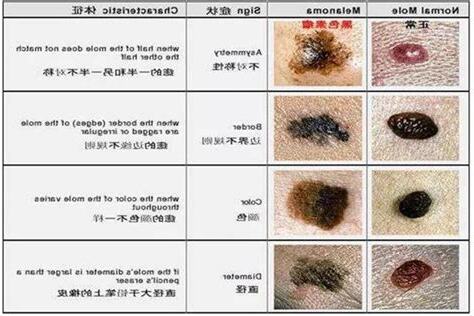

人人有痣,可能暗藏危險其他胎記相比,痣見,每個人身上有10~30個痣,它們大多是良性,但某些因素刺激下,可能發生惡變,成為黑色素瘤。

黑色素瘤是所有惡性腫瘤中進展、後惡性腫瘤之一,是皮膚腫瘤中惡性程度腫瘤,其致死率,可達到45%~50%,有“癌王”稱。

但60%-80%黑色素瘤是痣惡變而來,哪些痣風險?