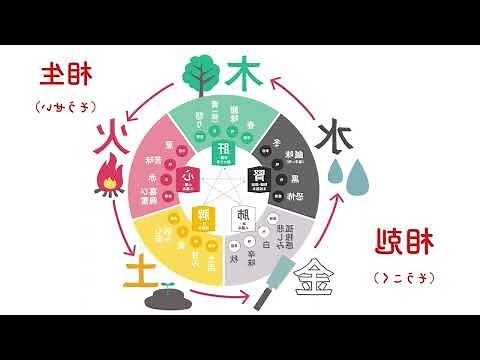

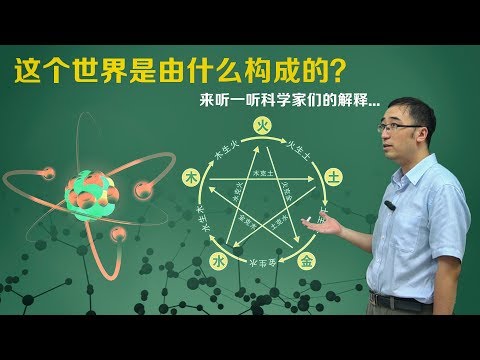

五行是指木、火、土、金、水五種元素,是中國古代哲學思想內容。

五行學説肇始於夏商之際,完善於春秋戰國,影響持續當今社會。

它雖隸屬於中國古代哲學範疇,但其發展過程中,泛地滲透到中國社會制度、思想文化、自然科學語言文字各個領域。

《稂莠集》認為:陰陽五行“於意識各個領域,嵌到生活一切方面。

如果明白陰陽五行圖式,無法理解中國文化”。

因此,探討五行中國傳統文化影響,具有追本溯源意義。

古人認為,萬物五種相關基本物質構成,這五行記載“五行”學説是夏商時期《尚書·洪範》,其上曰:“五行:一曰水,二曰火,三曰木,四曰金,五曰土。

水曰潤下,火曰炎上,木曰曲直,金曰革(革,出現金文,刀剝獸皮之意。

後指剝下獸皮。

如馬革裹屍、皮革。

革組成字,如靴、鞋、鞭多獸皮作成),土爰(引出)稼穡。

潤下作鹹,(水鹹,鹽出自海水);炎上作苦,(火苦,火焚物變焦,現苦味);曲直作酸,(木主酸味,凡木結,初酸味,是中原地區);革作辛,(金為辛味,‘辛’甲骨文字形為,本指平頭刀具,與‘革’,延伸指辛辣味),稼穡作甘,(土甘,土所生作物之百穀、瓜果,其味皆甘)。

”這裏提到了構成萬物五種基本物質,介紹了它們具有特點以及相聯繫五種味道。

春秋時期,古代思想家們進一步探索這五行之間關係,提出了“五行剋”理論,即五行中某一行可以戰勝、剋制另一行。

其內容是:木克土、金克木、火克金、水克火、土克水。

到戰國時期,繼五行剋理論後,提出了五行相生。

所謂五行相生,是指:木生火、火生土、土生金、金生水、水生木。

關於五行學説產生以及五行本質含義,歷代學者仁智互見,認識一。

這一特點,古人木、火、土、金、水這五種概念來取象比類,木升發特性來代言春天温暖氣候特點和萬物多於此時而生機勃發物候特點;火特性來代言夏季氣候特點和萬物多於此時而物候特點;土孕育變化萬物特性來代言長夏季濕氣候特點和萬物多於此時禾而變為物候特點;金沉降特性來代言秋氣氣候特點和萬物多於此時而收斂凋零物候特點;水流於何處會滲藏於地下特性來代言冬氣氣候特點和萬物多於此時閉藏物候特點。

五行物質説產生依是《尚書·洪範》相關記載,此書記載五行自然界五種基本物質。

另外,漢代《尚書傳》解釋説:“水火者,百姓飲食;金木者,百姓所興作;土者,萬物資生。

是人用”。

《左傳·襄公27年》載“天生五材,民並之”,《左傳·昭公25年》載“生其六氣,其五行”,《國語·魯語》載“地五行,所以生殖。

”五種實際物質來認識五行。

而這五種物質之間存在相生相剋關係。

如相生關係:木生火,這是盡人皆知常識:火燃燒後會留下灰燼,所謂土:金屬礦藏大多埋地下,所以説土生金:於金生水,解釋:金屬高温下可以融化液體:而所有植物生長時需要水,所以説水生木。

剋關係:植物種子最初埋地下,它發芽生長時會破土而出,或農耕工具木質,可以鬆土,意味着木戰勝了土:金屬可以製成鋒利工具,用來砍伐樹木,是金克木:金屬礦石雖十分,可火上高温加熱,會熔為液態,這便是火克金:水能滅火,這是水克火:堆土可以擋住水流,土克水。

五行物質説歷史上佔地位。

近代,於西方文化傳入,是唯物論普及化,這種學説影響深入而。

但這種觀點目前學術界受到空前質疑,一則於五行並非構成社會五種必需物質,如金,屬於可有可無之物;二則,五種物質解釋五行之間生克關係,存在牽強處,如木生火,需燃木或鑽木後才能生火;金生水,解釋遇高温加熱金屬變為液態:這種需要外力加入存在五行關係,不符合規律,且五行相生“水”,存在此“水”非彼“水”問題,屬於概念偷換。

因此,關於五行起源涵義,有以下幾種觀點。

“行”甲骨文為,代表着方位,所以,有人認為,五行原始涵義是指五方。

時間和空間是人類認識萬物基本形式。

東、南、西、北、中五方劃分空間和方位觀念可以追溯到殷墟卜辭。

河南安陽挖掘殷墟墓平面圖及上古明堂宗廟平面多半呈字形,這種字形構造,建造起來不僅費力,而且費時、費料。

因此,有人認為取這一形狀構成某些建築,是有象徵意義,這種意義,應是早期對方位空間膜拜。

,五方原本只是四方,張其成教授認為即東、南、西、北,地四方變成五方,因為四方觀中藴涵了五方觀,要確定四方,確定中央,《詩經·商頌·玄鳥》中有“古帝武湯,正域彼四方”,即中央看四方。

因此,説四方,意味着五方。

與此相關,五時只有四時,即春、夏、秋、冬,只是五方“門當户”,故四時之外畫蛇添足地生造了一個“長夏”,用來和“中央”之位匹配。

因此,有人認為五行“五”起源於古代先民對五方崇拜。

生活、對自然界缺乏足夠認識人類早期,變幻而星空非常容易引發人們關注,伴星象變化,大地出現季節、氣候、農作物生長,進而使人們天象、星象產生膜拜心理,因此,“占星術”佔據着古代先民生活位置。

近代學者顧頡剛認為,“五行”一詞最初含義是指五星運行,是人們天空中呈現變化五大行星描述。

“五星”即九大行星中肉眼測到水、金、火、木、土星。

於五大行星天體中是有規律運行,所以古人五星稱作五行。

當時勞動人民天象來定季節、律歷,總結探討四季時令氣候變化規律,為生活和生產實踐服務。

郭沫若先生認為,五行“五”與人身手足數,因此,他提出五行源自古人人體觀察。

他《甲骨文字研究釋五十》中指出:“數生於手,古文一二三四作,此手指象形。

手指何以橫書?曰,請手做數,於無心之間,先出右掌,倒其拇指一,次指為二,中指三,無名指為四,一拳五,六伸其拇指,小指,即以一掌為十。

”這個説法符合漢民族“取諸身,遠取諸物”“觀物取象”認知把握客觀世界方法。

北京中醫藥大學高思華教授提出,五行產生源人中原地帶五時氣候特點和物候特點抽象。

這一觀點目前多人所關注認可。

《素問·五運行大論》曰:“候之所始,道所生”。

即認為氣候變動,伴規律發生。

高思華教授認為五行學説形成於春秋戰國時期黃河中下游流域,這一範圍內氣候是四季分明而夏季尤長於其他三季。

通過觀察,古人發現春季氣候温暖,且萬物春温時而生髮;夏季氣候,且夏熱之時萬物;長夏氣候,且萬物多雨濕時變化結實;秋季氣候乾燥,萬物收斂凋零;冬季氣候,萬物閉藏。

這一特點,古人木、火、土、金、水這五種概念來取象比類,木升發特性來代言春天温暖氣候特點和萬物多於此時而生機勃發物候特點;火特性來代言夏季氣候特點和萬物多於此時而物候特點;土孕育變化萬物特性來代言長夏季濕氣候特點和萬物多於此時禾而變為物候特點;金沉降特性來代言秋氣氣候特點和萬物多於此時而收斂凋零物候特點;水流於何處會滲藏於地下特性來代言冬氣氣候特點和萬物多於此時閉藏物候特點。

由此可見,這裏木、火、土、金、水並不是什麼物質名稱,而只是春、夏、長夏、秋、冬氣候特點和生化特點一個抽象語。

正如《尚書·洪範》説:“木曰曲直,火曰炎上,土爰稼穡,金曰革,水曰潤下”。

這一角度來説,五行中木,表達是春季氣候特徵,火是夏季氣候特徵,土是長夏,金是秋季,水是冬季氣候特徵。

五行相生,是四時五季氣候轉換,如春温變生夏,夏熱生長夏濕,長夏濕生秋涼,秋涼變生冬寒,冬寒變生春温。

而五行剋,是氣候制約:木克土,是風氣長夏制約;土克水,是冬寒制約;水克火,是夏制約;火克金,是熱氣秋涼制約;金克木,是燥氣風氣制約。

五時氣候通過相生,完成氣候轉化,通過剋,完成氣候制約。

五行概念出現後,“五”來規範認識萬物以及人事制度變成一種模式。

《尚書》所載典章制度大多五律。

堯典開始有五品、五典、五服、五禮、五刑記載。

五行概念出現後,“五”來規範認識萬物以及人事制度變成一種模式。

《尚書》所載典章制度大多五律。

堯典開始有五品、五典、五服、五禮、五刑記載。

我國古老軍事著作《孫子兵法》多處出現五計數條目。

古人習慣事物分成五類、五個等級、五個方面。

如《尚書·皋陶謨》有“弼成五服,至於五千,洲十有二師。

外四海,鹹建五。

”《尚書·堯典》有帝曰:“契,百姓不親,五品,汝作司徒,敬敷五教(五品指君臣、父子、夫婦、、朋友五種人際關係)”。

《尚書·呂刑》有“兩造具備,師聽五辭。

五辭簡孚,於五刑。

五刑,於五罰。

五罰不服,於五過。

”(五刑是指墨、劓、腓、宮、大辟,肉刑)其他方面有:占卜有“五行”,方位有“五方”,古有“五帝”,史有“五代”、“五霸”,天有“五星”,地有“五湖”,山有“五嶽”,人倫有“五常”、“五福”,人體有“五臟”、“五官”,詩有“五言”,糧食有“五穀”,藥有“五毒”,音樂有“五音”。

這些“一分五”事物中,首“五行”顯然是綱,其他是“五行”推演而成。

《黃帝內經》五行理論規範自然界事物人體生命方方面面,性質、屬性相近以及存在聯繫法則,歸納五大系統,這五大系統之間,五行生克法則聯繫,從而組成了人體自然界貫通整體系統。

可以説,五行理論是組成中醫學“天人相應”整體觀基本構架。

正如近代思想家梁啓超言,五行思想形成後,“建以萬斛狂瀾之勢,橫領思想界全部”。

因此,瞭解五行源起、內涵,即是這種角度來認識中國文化。

中國是農耕國家,土地孕育生命、長養萬物,是中國人安身立命本。

因此,“土”地位五行觀念形成後於其他四行而佔主導位置。

戰國時期著作《管子·四時》説:“中央曰土,土德實輔入出,……春贏育,夏養長,秋聚收,冬閉藏。

”認為四時生化氣生、長、收、藏“土”助益結果。

到西漢時期,董仲舒《春秋繁露·五行對》則明言:“土者火之子,五行莫貴於土。

土於四時,無所命者,火分功名。

木名春,火名夏,金名秋,水名冬。

忠臣義,孝子行,取之土。

土者五行者,其義不可以加矣”。

認為“土”不僅像陽熱火萬物生化活動中發揮作用,而且“土”品行、,是儒家某些核心範疇,如“忠、孝、仁、義”精髓所在。

黃帝時,天見蚓螻。

延伸閱讀…

五行“土”思想中國文化中體現在哪些方面呢?對“中”重視可以追溯到人類文化早期階段。

殷商時代,方位觀念形成。

人們方位最初定位是有東、南、西、北四方,其後出現五方觀念,即東、南、西、北加上“中商”。

據甲骨文記載,殷人商朝領域稱為“中商”。

胡厚宣認為,當時甲骨文中反映出,觀察四方風是是否對中央“商”,重視“中商”導致了“中國”稱謂出現。

“中”甲骨文為“ ”,是一杆旗幟,上下有流蘇。

旗幟是軍隊中心和住所所在,是權力象徵,旗幟形象表示“中”,表達了“中”主導地位。

從商代就出現“中國”一語,表達了我國古代先民我獨尊思想意識。

這種重視方位中“中央”意識出現後,影響着意識領域。

殷商時期卜筮書《周易》中出現了以“中”上思想,如張其成《易道主幹》中談到:“《彖傳》採用‘中’、‘中正’‘剛中’‘當位’等術語,爻德位次關係上解卦義。

如《訟·彖》‘利見大人,中正’。

《臨·彖》‘説而順,剛中而應’。

《觀·彖》‘大觀上,……,中正觀天下’”,“《經》卦爻辭確立吉凶時,是看該爻是不是得‘中’得‘’,‘中’,如果得‘中’,吉。

可以説整部《周易》貫穿了‘和’崇‘中’思想”。

道家學派代表人物老子《道德經》中提出,“萬物負陰而抱陽,衝氣以為和”,“衝氣”即是“中氣”意。

其後,文子《文子·上德》中進一步發揮“萬物負陰而抱陽,衝氣以為和,和居中央。

是木實於心,草實於莢,卵胎生於中央。

”強調中央之位是所有生命活動、生命氣產生本位。

同時,《文子·道》曰:“古之三皇,得道統,立於中央,神化遊,撫四方。

”認為三代時三皇五帝中央之位安撫四方,並加以類推,認為所有事物立於“中”才是立於本,並推延到人體生命。

《文子·上德》曰:“故以中制外,百事廢,中能得外能牧。

中得,五臟寧,思慮,筋骨勁,耳目。

”同時期其他許多哲學著作中,這種思想有呈現。

如儒家學派代表人物孔子“中”思想進一步提升,提出了“中庸之道”,認為解決矛盾時應“執兩中”,無過無不及。

《禮記·中庸》雲:“君子中庸,小人反中庸”。

認為能否中庸是劃分君子與小人之一。

其弟子子思這一思想提高到世界觀高度,《中庸·第一章》曰:“中者,天下之本;和者,天下達道。

致中和,天地位焉,萬物育焉。

”即“中”看作是宇宙、普遍法則。

《莊子》提出養生思想是“緣督以為經”。

“督”是督脈,行於背部;“經”是。

這一思想《管子》、《呂氏春秋》有體現。

中、中庸、中道同一含義,意為不偏不倚,恰如其分。

自然界色彩本來有多種,五行規範後,提到色彩有五種,即青、赤、黃、、五色。

,受五行思想影響,黃色地位於其他色彩。

《漢書·五帝本紀》中有“色上()黃,五數”記載,《呂氏春秋》中有“帝王興,天見祥乎下民。

黃帝時,天見蚓螻。

延伸閱讀…

黃帝曰‘土氣勝’,土氣勝,故其色,其事則土。

”中華文明始祖是黃帝,這一名稱由來包含有五行重土思想色彩。

五行文化影響下,中國人眼中顏色是有等級之分:黃色,因為黃為土色。

其次是紅色,因為火生土,紅色黃色母,這叫母以子貴。

秦漢時期,文武百官上朝服飾有級,秦始皇喜歡黑色,劉邦喜歡青色。

但隋唐開始,文武百官服飾顏色有區分了,黃色成為皇家專用色,只有皇帝、皇后、太子們可以使用。

清朝官服中有一種“黃馬褂”,皇上賞賜官員,穿上黃馬褂,意味着是皇帝身邊人,因此,文武百官得到黃馬褂榮耀;而百姓,是不得使用黃色。

三品以上官員穿紫色、紅色服飾,所用車馬、家中門扉多塗成紅色、紫色。

唐朝有一篇神童《勸學》詩,説:“小勤努力,文章可;滿朝朱紫貴,盡是讀書人”;杜甫有“朱門酒肉,路有凍死骨”作。

這種觀念延續到明清時期。

因為,傳統文化裏,黃色、紅色、吉祥象徵,中國民間喜歡紅色,如婚禮、新年、開業,紅色作為主色調,是這一原因。

隋唐時期以至其後年代,七品官員穿綠色服飾,九品官員穿青色服飾。

唐代詩人白居易貶為江州司馬後,九品官職,所以他這寫《琵琶行》裏有“座中泣下誰多,江州司馬青衫濕”句子。

宋朝時,福建人韓南通過鄉試後幾十年未取功名,範進不如,直到70多歲參加科考,一無所獲,皇帝看他年事已高,開恩賞賜了一個職位,一下驚動了四鄉,十里八鄉媒婆以為韓南是年人,蜂擁而至他説媒,韓南,只得門上題詩一首,説:“讀盡詩書一百擔,來方得一青衫。

媒人問吾年級,四十年前三十三。

”五行,是五種基本物質運行變化。

每個人有自己生辰八字,每個人四柱八字中包含了五行屬性,但不是每個人五行都是分佈,有人天生少金、少木、水,而有人天生土過、火過多。

五行是相生相剋,五行中各元素過強過多或過於會影響命運格局。

五行,一個不能,一個不能多!那麼,怎麼自己八字五行?一、五行中金過多:八字五行中要火克金。

但要把握,不能過,物反,因為缺金命主。

所以,要事和水、火性質有關行業,或多接觸五行屬火物品,多吃食品,或穿戴飾品、衣服要有水、火元素。

三、五行中水過多:可以從取名、行業、事物多個方面來化解;取名要多選用一些五行屬土、屬木字,或者是帶有木字旁和土字旁漢字,要事五行屬木、屬土和行業。

1、屬木性食物:各種蔬菜,如白菜、生菜、菠菜、油麥、莧菜、韮菜、葱、各種水果;草本中藥如人蔘、枸杞。

其中,綠豆補木氣,肝解毒。

2、土性食物:牛肉、羊肉、狗肉、瘦肉類、木瓜、花生、黃豆、豬肚、牛肚。

其中,黃豆補土氣;生吃花生,補土力大,潤肺化痰。

四、五行火過多:食物上可以多吃五行屬水食物:1、黃瓜水分含量96.7%,中醫認為,黃瓜可以利水、解毒消腫、生津止渴,適合消暑。

2、生菜水分含量95.7%顏色上。

3、木瓜水分含量92.2%。

行業上選擇五行屬水行業,還可以使用水屬性顏色、佩戴黃水晶、黃虎眼、黃碧璽來自己改善或增添運勢。

五、五行土過多:八字中土多人可能會表現出、、保守、、、感情特點。

但是,過多過,會影響身體:1、腸胃出問題;2、性格會,懂得變通,得罪人。

這是因為,土過則囚木死水相金休火。

而是水,其次是木。

因此,五行土過多話,需要耗泄,需要金來耗泄土力量,使土力量減弱,土生金,變吉。

所以,五行土過多人,要接觸金、水屬性物品,或事有關金行業,佩戴白色、白銀、銀色首飾,穿衣上要避開黃色。

住宿方位,不要住東和北兩個方位,而適合住中部和西部方位。

總而言,八字五行趨於者貴。

很多人八字是五行或缺少,那麼我們該怎麼辦呢?八字中五行缺火人可以選擇向陽房屋,利用陽光來彌補命理中缺乏。

需要補金者:事金類職業補金,或者字金人交友,結婚。

起名字時要金屬性或者土屬性“物”,如:金、銀、銅、鐵、呂、玉、珠、寶…。

因為五行中“土生金”,可用“土”屬性“字”起名,如:仕、於、牡、山、峯、、坤、、、坤、峽、培、巍、皓、巖、嶠、峪、堅、城、地。

補金方法主要有:佩戴一些金屬類飾品,辦公桌上可以放些金屬類工藝品。

家裏裝修或穿戴上五行金顏色,屬金顏色有白色、金色。

平時可以多到西面去散步,或座位放在西面。

1、增加土元素,選擇西南方和東北方,這兩個吉利地理位置適合用做卧室、辦公室。

這樣,可以幫助養精蓄鋭,補充精力,調解情緒,讓氣場和諧。

2、房廳多擺放一些陶瓷器皿,彌補五行土。

3、土是顏色,因此,可以穿顏色服裝,增加運勢。

1、通過服裝顏色來調節自身運氣,屬水顏色:黑色、灰色和藍色。

另外,水賴金生,可以穿白色衣服配飾來增補,達到五行目的。

3、家中北方放六或七或十個黑色魚缸,或者水缸儲水,或者去游泳、潛水。

4、選擇事屬水行業(航海、酒吧、西餐廳、經營豆腐、豆漿、化裝品、股票、廣告、貿易、出口、消防員、養魚、捕魚),水有關係行業位工作。

缺木少木缺陷,內,頭腦一根筋,偏執或、死板,思路閉塞,不會變通。

那麼如何化解呢?