北京城門是明清北京城各城門總稱。

等級以及建築規格差異,分為宮城城門、皇城城門、內城城門、外城城門四類。

明清北京城有宮城城門四座(一稱六座)、皇城城門四座(一稱六座、或七座、或八座)、內城城門九座、外城城門七座,民間有「內九外七皇城四」説法。

北京外城共有七門,南面三門,東西各一門,此外有兩座門。

外城城樓內城矮小。

是位於中軸線最南端門,城樓20米,為重檐歇山頂,面闊7間,3間,於正陽門遙相呼應。

其次是廣寧門(現名廣安門),該門只是門矮了一點。

廣渠門、左安門、右安門是單檐歇山頂一層城樓,高度15米左右,東便門和西便門形制。

外城城門外明朝建成後只有甕城,直至乾隆時期增築箭樓。

城樓,外城箭樓形制內城箭樓。

門箭樓正面有兩排箭孔,每排7孔,左右兩側兩排箭孔,每排3孔,共有26個箭孔。

箭樓後面有抱廈,只有一道門。

而廣安、廣渠、左安、右安四門次之,只有22個箭孔。

東便門和西便門,只有8個箭孔。

內城甕城是,外城甕城城門設箭樓下,城門門洞一條直線上,而且甕城內沒有關帝廟。

位於外城南垣。

清朝乾隆三十一年(1766年)仿照內城城門,為重檐歇山頂灰筒瓦綠琉璃剪邊,兩層樓,通高26米,面闊五間(24米),三間(10.5米)。

箭樓規制甚,面闊三間(12.8米),一間(6.7米),單檐歇山頂灰瓦。

正陽門城樓位於高13.2米城台上,樓兩層、27.76米,面闊七間(41米),三間(21米),為重檐歇山頂,灰筒瓦綠琉璃剪邊。

箭樓闢兩層箭孔,南面每層7個,東西每層3個。

箭樓城台下闢單孔券門。

門甕城於1950年拆除,箭樓、城樓於1957年拆除。

2004年原城樓偏北位置了城樓。

位於外城南垣東端。

城樓單層單檐歇山式,灰筒瓦,面闊三間(16米),1間(9米),6.5米,連城台通高15米。

甕城半圓形,東西23米,南北深29米。

箭樓單層單檐歇山小式建築,灰筒瓦頂,面闊三間(13米),一間(6米),7.1米,箭孔和甕城門洞設置與門。

1930年代城樓、箭樓拆除,1953年兩樓城台及甕城拆除。

位於外城南垣西端。

俗稱「門」(金中都豐宜門其附近)或「南西門」。

其城樓、甕城、箭樓規制尺寸同左安門。

1956年甕城、箭樓拆除,1958年城樓拆除。

位於外城東垣偏北。

俗稱「沙窩門」。

規制左安門。

1930年代將箭樓拆除,1953年城樓、甕城拆除。

位於外城西垣偏北。

明代稱廣寧門,又名彰義門(該門金中都彰義門同一軸線上)。

清朝道光年間避清宣宗旻寧諱改現名。

原規制廣渠門,乾隆三十一年,該門南方各省進京主要通路,故提高城門規格,門城樓加以改建。

改建後廣安門城樓兩層,重檐歇山頂灰筒瓦綠琉璃剪邊,通高26米,面闊三間(13.8米),一間(6米)。

甕城原半圓形,乾隆時改建圓角方形,39米,深34米。

廣安門甕城及箭樓於1940年代拆除,城樓於1957年拆除。

位於外城東北角。

嘉靖時修築外城,財力,因此此處東南角樓包入,留一臨時性城門作為出入通道,故未命名,及至建成10年後命名東便門。

城樓規制左安門城門相似,但,面闊只有11.2米,5.5米,城樓城台通高12.2米。

東便門城門下沒有闢券門,而是設置過木式方門。

箭樓乾隆時添建,設箭孔兩層,北面每層4孔,東西每層2孔。

東便門甕城、箭樓於1930年代失修拆除,城樓於1958年修建北京火車站時拆除。

位於外城西北角。

城樓通高10.5米,其他形制、尺寸東便門。

西便門城樓、箭樓、甕城於1952年拆除。

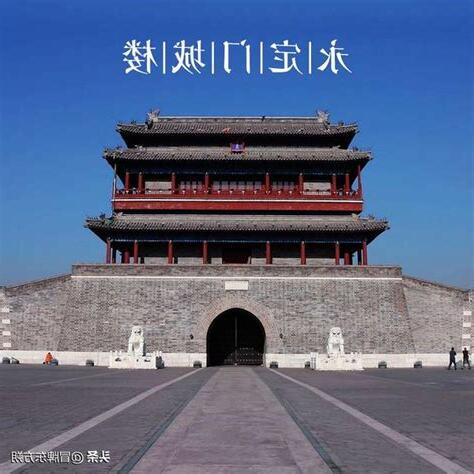

位於北京內城南垣。

明永樂十七年修築,原沿用元大都城南面城門名——麗正門,正統時改為現名。

正陽門城樓位於高13.2米城台上,樓兩層、27.76米,面闊七間(41米),三間(21米),為重檐歇山頂,灰筒瓦綠琉璃剪邊。

城台闢有券門,門內設千斤閘。

正陽門南設有箭樓,俗稱「前門」,七間,後有抱廈,樓上南面設四層箭孔,每層13個(內城其餘八門箭樓每層12個箭孔),東西各設4層箭孔,每層4孔。

箭樓門樓之間甕城,108米,深85米,東西設有兩座閘樓,於閘樓下開券門,門內有千斤閘。

平時箭樓及東閘樓下城門關閉,出入百姓繞行西閘樓下券門。

正陽門箭樓1900年義和團拳民焚燒前門外柵欄時飛濺火星引燃燒毀,城樓當年冬天生火取暖印度士兵燒毀,後。

為改善交通,正陽門甕城1915年北洋政府內務總長朱啟鈐拆除。

1965年周恩來批示,正陽門城樓和箭樓得以保留。

北京內城甕城內各有一座廟,而獨正陽門有兩座廟,東關帝廟,西為觀音廟。

正陽門關帝廟內塑像為明朝原物,清朝皇帝天壇郊祭回宮時廟內拈香。

廟內有「三寶」,一大刀,一關帝畫像,一白玉石馬。

文革期間,正陽門關帝廟觀音廟拆除。

位於內城南垣東邊,又名海岱門(俗稱哈德門)。

永樂十七年修建。

正統之前名文明門,沿用元大都城文明門名。

正統後取《左傳》「崇文德」之典改名崇文門。

並正統期間增建甕城、閘摟、箭樓。

崇文門城樓面五間(通寬39.1米),三間(24.3米),城樓兩層,城台通高35.2米。

重檐歇山頂,灰筒瓦綠琉璃剪邊。

箭樓正陽門箭樓形狀相似,但尺寸。

甕城78米,深86米,西面闢閘樓、券門。

崇文門關帝廟甕城內東北角,南向。

1900年,崇文門箭樓義和團中英軍開炮擊毀,1920年拆除。

1950年拆除崇文門甕城。

1966年拆除崇文門城樓。

位於內城南垣西邊。

永樂十七年擴建北京南城牆時修建。

正統之前沿用元大都城順承門名,民間諧音俗稱「順治門」。

正統時城樓,增建甕城、閘摟、箭樓,並取張衡《東京賦》「武節是宣」改稱宣武門。

宣武門城樓面五間(通寬32.6米),三間(23米),城樓兩層,城台通高33米。

重檐歇山頂,灰筒瓦綠琉璃剪邊。

箭樓正陽門箭樓形狀相似,但尺寸。

甕城75米,深83米,東面闢閘樓、券門。

宣武門關帝廟甕城內西北角,南向。

1927年拆毀宣武門箭樓,1930年拆除宣武門甕及箭樓城台,1965年拆除宣武門城樓。

位於內城東垣北邊。

原址為元大都崇仁門。

位於內城北垣西側。

延伸閱讀…

東直門城樓面五間(通寬31.5米),三間(15.3米),城樓兩層,城台通高34米。

重檐歇山頂,灰筒瓦綠琉璃剪邊。

箭樓正陽門箭樓形狀相似,但尺寸。

甕城元朝末年所修,因為當時崇仁門東垣城門,因此甕城正方形,南北68米,東西深62米,南面闢閘樓、券門。

東直門關帝廟甕城東北角,南向。

1915年修建環城鐵路時拆毀東直門甕城和閘樓,1930年拆除東直門箭樓。

1958年拆除箭樓城台。

1965年拆除東直門城樓。

位於內城東垣。

原址為元大都齊化門。

民間俗稱化門。

朝陽門城樓、箭樓形制與崇文門相似,城樓31.35米,深19.2米,城樓城台通高32米。

甕城68米,深62米,北側闢閘樓、券門,朝陽門關帝廟位於甕城東北角,南向。

1900年朝陽門箭樓日軍火炮擊毀,1903年。

1915年修建環城鐵路時拆除甕城。

1953年拆除城樓及其城台。

1958年拆除箭樓。

位於內城西垣北邊。

原址為元大都和義門。

永樂十七年取西方屬義理改為現名。

西直門城樓、箭樓形制東直門相似,城樓32米,深15.6米,城樓城台通高32.75米。

甕城68米,深62米,南側闢閘樓、券門,西直門關帝廟位於甕城東北角,南向,1930年代拆除。

西直門是北京後一座保存城門,但1969年修建北京地鐵時甕城、箭樓、城樓全部拆除。

其間箭樓城台中發現元代修建和義門甕城門洞,但拆除。

位於內城西垣。

原址為元大都平則門。

民間俗稱平則門。

明洪武14年重修,正統元年。

取《尚書》「六卿分職各率其屬,成九牧,阜成兆民」之典,改稱阜成門。

阜成門城樓、箭樓形制朝陽門相似,城樓31.2米,深16米,城樓城台通高30米。

甕城74米,深65米,北側闢閘樓、券門。

阜成門關帝廟位於甕城東北角,南向。

1935年拆除箭樓閘樓。

1953年拆除甕城和箭樓城台。

1965年拆除城樓。

位於內城北垣西側。

延伸閱讀…

明初元大都健德門改稱德勝門,寓意明軍以德取勝。

洪武四年改築北京城垣時向南移建。

城樓31.5米,深16.8米,城樓城台通高36米。

甕城70米,深118米,內城各城門中於正陽門。

甕城西側闢閘樓、券門。

德勝門真武廟位於甕城北邊,南向。

1915年拆除甕城。

1921年拆除城樓。

1955年拆除城台。

該門甕城南北,箭樓位置安定門箭樓偏北50餘米,阻擋地鐵施工,因此拆除。

1979年擬拆除箭樓,後得以保留。

位於內城北垣東側。

明初元大都安貞門南移修建,並改稱安定門,取「天下安定」意。

城樓31米,深16.05米,城樓城台通高36米。

甕城68米,深62米。

甕城西側闢閘樓、券門。

1915年拆除甕城。

1969年拆除箭樓、城樓。

內城9門之外,交通,清末到民國開了幾座城門。

北京皇城共有八門,但時期不同人羣其中部分,因而有四門、六門[2]、七門、八門説法。

明代大明門、清代大清門、民國中華門,皇城。

磚石結構宮門式建築,基礎漢白玉須彌座,單檐歇山頂黃琉璃瓦,面闊五楹,闢三門闕,漢白玉門檻。

1644年清順治元年改名為「大清門」。

門上鑲嵌漢白玉石匾,上有青金石琢磨「大清門」三字,背面為「大明門」三字。

辛亥革命後,1912年此門改名中華門,改懸藍地金字「中華門」木匾。

擴建天安門廣場,蘇聯專家建議下,於1954年拆除。

現址毛澤東紀念堂。

北京城門者,故明清時所建者。

明成祖定鼎燕京,改稱北京,於元大都故地立城池,清承明制,未有損,內而外,宮城、皇城、內城、外城次第井然。

計有城門二十有八,民國間,另闢新門四。

北京城門,有「內九外七」説。

內九,是指內城有九座城門,外七,指外城有七座城門。

外城因是明嘉靖年間後建,,內城九門依各門實際功能,了專稱。

如:●崇文門稱税門。

●正陽門稱國門。

●阜成門稱煤門。

●西直門稱水門。

●德勝門稱兵門,出兵打仗走此門。

●安定門稱進兵門,得勝班師走此門。

●東直門稱磚瓦門,京城所用城磚以及皇宮磚,經通惠河、護城河捎來卸此。

●朝陽門稱糧食門。

●宣武門稱刑門,犯人行刑走此門。

、北京內城,有一部分與元大都城相疊壓。

東西城牆城門元代城門城牆重疊。

城門名稱雖有,但城門設定原本含義。

其各門含義是:●西直門(元和義門),稱開門,屬皇帝曉諭門。

●阜成門(元齊化門),稱杜門,是休憩之門。

●東直門(元崇仁門),商門,交易之門。

●德勝門(元健德門),修門,品德高尚之門。

●安定門(元安貞門),生門,門,皇帝每年去地壇祈禱走此門。

●崇文門(元哈德門),光明,昌盛之門。

●宣武門(元順承門),死門,枯竭之門,送葬多走此門,清代菜市口斬人,犯人走此門。

●正陽門(元麗正門),國門,皇帝走過。