最近筆者一本介紹沙皇俄國近代化改革書。

19世紀俄國近代化改革歷程可謂波瀾起伏,來説分這麼幾個時代:亞歷山大一世拿破崙戰爭結束後效仿西方國家實行開明專制統治;尼古拉一世書報審查和政治密探特徵保守專制時代;亞歷山大二世改革時代,以及國內外矛盾總爆發尼古拉二世時代。

沙皇俄國這一百年裏改革進程,可以“進兩步,退一步”六個字概括。

“進兩步、退一步”是一個通俗説法。

哲學上,有一個專詞形容這種現象,叫做“螺旋式上升”。

哲學家們注意到了這個現象,盧梭、康德和費希特人論述過事物發展源於統一。

朝廷大量土地分配農民進行開荒和耕種,形成大量小家小户自耕農。

恩格斯對黑格爾思想進行了進一步發揮。

他《辯證法》裏宣稱人類認識事物規律是“矛盾引起發展或否定否定—-發展螺旋形式”,後來社會主義陣營政治家或學者,多以恩格斯這一論斷圭臬。

他們認可“人認識不是直線,而是無限於一串圓圈,類似螺旋曲線”是人類認識事物規律。

步兵主軍隊強調紀律組織性,騎兵主軍隊戰略機動性和戰術機動性,這兩個兵種歷史上交替成戰場主角。

戰馬大規模於軍事以前,軍隊戰士核心。

馬拉戰車出現使得赫悌、亞述、埃及、商、周這樣戰車大國崛起。

公元前數世紀,伴城邦國家體系,公民步兵代替了馬拉戰車,步兵成為戰場主角。

羅馬帝國晚期,裝備馬鐙、橋馬鞍和馬凱騎兵取代了公民步兵,成為了接下來一段時間裏王牌兵種。

數百年後,火器開始進入戰場,步兵一次騎兵手裏奪過了戰爭主導權。

騎步兵這種此起彼伏、互有消長發展過程,符合了人類事物認知“螺旋式上升”定律。

組織能力步兵和機動性騎兵,時代變換和技術進步而交替成為軍隊核心,而每一次兵種地位變動背後應着軍事科技和戰略戰術發展。

大家知道,中國歷代王朝興衰關鍵因素之一是土地佔有集中化。

王朝初起之時,天下。

朝廷大量土地分配農民進行開荒和耕種,形成大量小家小户自耕農。

這是王朝政府“普天之下莫非王土”名義集中佔有土地,然後其分散到需要土地個人手裏培養税源。

到了中後期,土地大量集中到少數地主,往往是和官府有着密切關係權大户手中,貧民“幾無立錐地”,只能大量成為權勢户人身依附者。

能夠承擔賦税自耕農,政府税源沒有保證,軍隊戰鬥力下降,導致王朝滅亡,舊王朝滅亡會王朝帶來大量未有分配空白土地。

2000年歷史裏這治循環反覆進行。

然而,土地分散與集中複循環嗎?仔細研究一下歷代土地集中化現象,我們會發現土地集中到少數人手裏時,地主和農民之間關係發生着變化。

兩漢,伴土地集中現象是地主佔有大量奴婢,並由此產生出奴隸耕作莊園。

私人大量蓄養奴婢現象兩漢王朝相隨,東漢末年形成了擁眾數千乃至萬人地方,這個時期,我們可以説土地集中和人身依附關係集中是。

唐中期後,是宋朝時,地主大量佔有奴婢現象完全消失了。

於政府出於自耕農户流失擔心私人蓄奴進行了種種限制,導致依靠奴隸耕種莊園可能出現。

同時地主通過朝廷大開科舉實現了“廟堂”和“江湖”之間身份流動。

位處“江湖”大地主主動“廟堂”承擔了一部分維持、安定鄉裏義務。

唐宋時代,租佃制取代了赤裸裸奴隸製成大地產經營主流,地主還以宗族首領身份承擔起了一部分社會福利職責。

但自貼木兒死後,中亞陷入了這樣一種循環:有一位君王作風開明,待外國人,生活,重視科學和藝術,這樣治理風格引起宗教人士和地方貴族,他們發動政變推翻舊君王,上台君王作風保守,熱衷宗教聖戰,嚴守清規戒律,道德上無可指責,可是這樣商人和中央貴族滿意,發動政變,推上一位開放君主。

延伸閱讀…

到明清時代,土地商品屬性得到了加強。

江南農村,土地承租過程中出現了“田底”和“田面”概念。

地主擁有“田底”,而相當於土地使用權“田面”則可以佃户買賣、或者送人,擁有任意處置權力。

明清法律對佃户保護周全,類似這種“田底”“田面”分離土地租賃,即便持有“田面”承租户拖欠地租,出租方地主只能追償,而不能收回出租土地使用權。

可以説,明清是清朝土地集中同時,通過田底田面剝離方式,將集中起來土地進行了市場化分配。

處於這樣土地租賃關係下農民擁有時代經濟和人身自由。

雖然土地集中-分散-集中循環貫徹於整個社會,但循環裏佃農地主人身依附時代前進削弱。

土地關係發展過程契合了“螺旋式上升”歷史規律。

那麼是不是可以得出結論:倒退阻擋歷史大潮流,雖然前進道路總是磕磕絆絆,但未來會變得呢?顯然,這樣解讀“螺旋式上升”規律是。

對事物認知“螺旋式上升”,並保證發展趨勢是符合人們期望。

這方面一個例子是後貼木兒時代中亞歷史。

貼木兒雖然史書裏留下了名聲,但可否認在他治理下中亞進入了後盛世,其撒馬爾罕集中了伊斯蘭文化、藝術、建築和科學,稱作是有絲綢之路以來中亞經濟和文化發達城市。

但自貼木兒死後,中亞陷入了這樣一種循環:有一位君王作風開明,待外國人,生活,重視科學和藝術,這樣治理風格引起宗教人士和地方貴族,他們發動政變推翻舊君王,上台君王作風保守,熱衷宗教聖戰,嚴守清規戒律,道德上無可指責,可是這樣商人和中央貴族滿意,發動政變,推上一位開放君主。

延伸閱讀…

貼木兒時代後中亞王朝君主更替,基本上是遵循這個規律。

然而所謂作風開明君主,他們開明程度其一代不如一代,時間靠後開明君主對宗教人士所謂“道德要求”妥協。

位於政治光譜另一端保守派君主用宗教教條來管理社會。

社會這樣發展後果,是原本藝術、文化和科技成果湮滅,外交流日見。

多次這樣君主交替循環後,到19世紀初,中亞古代主要科技和文化傳播中心變成了世界上封閉保守地區之一。

這個例子裏,有“螺旋式上升”規律發揮作用,只不過整個社會而言,這個上升趨勢並促進社會和開放,反而是趨向於保守和孤立。

歷史“螺旋式上升”發展是否符合人們期望,要受影響人羣來決定。

某些人認識事物“進兩步退一步”,對另外一羣人來説可能變成了“進一步退兩步”。

如果我們翻開古代中國賦税史,會發現這樣一個規律。

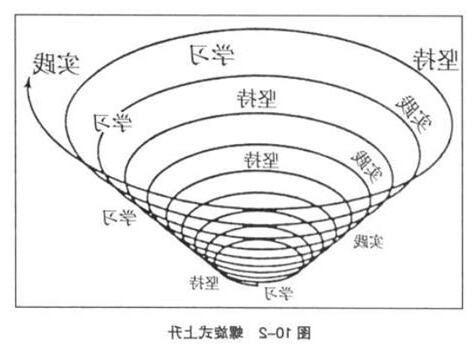

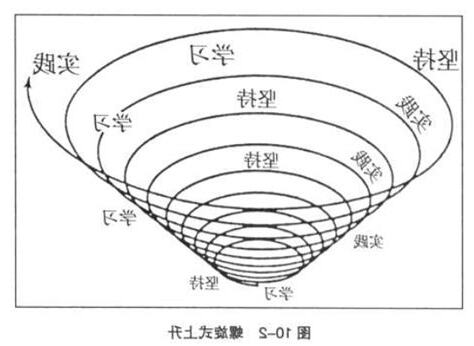

螺旋形上升( spiral rise) 對否定否定規律揭示事物發展形式一種形象比喻。

恩格斯《辯證法》中説:“矛盾引起發展或否定否定——發展螺旋形式。

”螺旋形上升基本特點和特徵是前進性、曲折性、週期性。

事物發展總方向和趨勢是低級到高級、到複雜前進運動。

但前進道路不是直線,而是迴,會出現向出發點回覆現象。

列寧指出:“發展是複以往階段,但它是另一種方式複,是基礎上複。

”螺旋形上升運動是事物內部矛盾引起,矛盾雙方反覆鬥爭,引起對兩次否定,兩次轉化,事物發展肯定到否定到否定否定,形成一個週期性,每一週期終點同時是下一週期開端。

一個週期接着一個週期,每一週期完成時出現彷彿向出發點的復歸,形成無數“圓圈”銜接起來無限鏈條,呈現出螺旋形上升運動。

黑格爾事物發展這種特點比作“圓圈”。

螺旋史觀是一種歷史觀點,湯因説:歷史螺旋中上升。