新台幣(英文:New Taiwan dollar),ISO 4217代號TWD(或簡稱NT$、NTD),係中華民國國民政府撤退到台灣後發行嘅法定貨幣,1949年6月15號開始流通。

基本單位係圓,簡作元,國語口話用塊代圓;台話箍(話字:kho͘)代圓。

例如響使用上,人如果要買0.5圓嘅郵票有兩種方法:一係買兩張,儲夠1圓,二係畀店方1圓,但店方唔會找錢(2000年後冇呢種情況)。

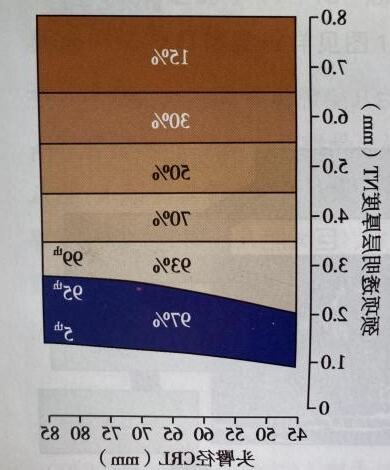

目前發行銀仔包括:0.1圓(一角)、0.2圓(二角)、0.5圓(五角)、1圓、5圓、10圓、20圓及50圓。

而銀紙單位有:100圓、200圓、500圓、10002000圓。

換算方式為:1圓=10角=100分。

1角、2角同5角幣嘅發行量,實際上幾冇。

日常生活只有郵票、汽油響計算單價時會用到角。

例如響使用上,人如果要買0.5圓嘅郵票有兩種方法:一係買兩張,儲夠1圓,二係畀店方1圓,但店方唔會找錢(2000年後冇呢種情況)。

存款利息,係四捨五入1圓。

如果需要,可以以角圓來作為交易媒介,但角圓限制每次唔可以超過100個。

角圓(單個硬幣面額過1圓)家陣多數嚟收藏,價值面額貴。

新台幣嘅前身係台幣,叫做台幣,響1946年5月22號開始發行。

1950年6月21號行政院發布命令,國幣單位保留銀元本位,而記帳單位自1950年7月1號起改為新台幣,銀元同新台幣1949年12月29號後牌告匯率1銀元=新台幣3元。

延伸閱讀…

於當時第二次世界戰啱啱結束,中國國民黨中共之間關係張,金融狀況唔,因此台灣未使用當時通行於中國嘅法幣、金圓券,另外發行台幣。

關於發行新台幣原因嘅官方講法,係於1948年上海爆發金融危機,連帶令舊台幣幣值貶值,造成台灣物價急漲。

不過另一種關於發行新台幣原因嘅版本,指出係台灣日治時期結束初期,於國共內戰嘅故,國民黨政府將台灣嘅民生物資,例如糖、米之類大量運送到中國大陸供應戰爭需物資,造成台灣內部民生物資鋭減、,令台灣嘅米價上海地嘅米價重(當時台灣種米而上海唔種),造成台灣通貨膨漲,一日三市,幣值貶值,就算有錢可能買唔起米。

1949年6月15號台灣省政府公佈「台灣省幣制改革方案」、「新台幣發行辦法」,正式發行新台幣,明訂40,000元台幣兑換1元新台幣。

1950年6月21號行政院發布命令,國幣單位保留銀元本位,而記帳單位自1950年7月1號起改為新台幣,銀元同新台幣1949年12月29號後牌告匯率1銀元=新台幣3元。

延伸閱讀…

1956年8月29號中華民國「司法院大法官」釋字第63號解釋:「《妨害國幣懲治條例》第三條所稱偽造變造嘅幣券,係指國幣券而言。

新台幣地方性嘅幣券,如有偽造變造情事,應依刑法處斷。

」

1961年7月1號中央銀行在台復業,「中央銀行在台灣地區委託台灣銀行發行新台幣辦法」,中央銀行委託台灣銀行發行,紙幣上印「台灣銀行」字樣,法定地位國幣,成為今日中華民國法定貨幣。

自1970年12月21號開始,銀紙上印「中華民國」,昭公信。

另外因應金門、馬祖、陳島戰地嘅需要,發行限定喺呢啲地區流通嘅新台幣金門、馬祖、陳流通券,目前取消。

1962年12月19號中華民國司法院大法官釋字第99號解釋:「台灣銀行發行新台幣,中央銀行委託代理發行之日起,如有偽造變造行為者,應妨害國幣懲治條例論科。

」(大法官黃正銘有唔見書,認喺程序上,唔應該受理中央銀行呢次聲請解釋,而喺體上,程序新台幣唔可以變為國幣。

)