每個中國人童年,背誦過“舉頭望明月,頭思故鄉”,每個中國學生,課本裏讀到過“黃河水天上來,奔流到海復回”,它們作者李白,唐代詩人,千百年來中國家喻户曉。

李白一生,或因前途,或因遊歷,或因流放,自24歲離開家鄉四川,處於奔波遷徙中,足跡遍佈大半個中國。

草地週刊分上中下三部分,推出稿《長風萬裏》,作者走訪了1000多年前李白停留過那些地方,文學和地理角度,將李白一生道來。

老去人病榻上起來,策杖徐行。

他看到陽光下山坡上,一簇簇紅花明麗如霞。

紅花讓他想起家鄉一種鳥。

花和鳥有名字:杜鵑。

記憶中,是這時節,每日暮,杜鵑鳥會站村居旁樹梢上,一聲接一聲地叫,要叫到次日凌晨天色。

悽叫聲如泣如訴,人們稱為杜鵑啼血。

老去人杜鵑花想起杜鵑鳥,杜鵑鳥想起故鄉。

這個業60歲老人心中,故鄉杳遠而——24歲那年揮手自茲去,他沒有返回過。

30多年前故鄉,雖然點點滴滴地留在記憶深處,然而歲月消磨,不可阻擋地了,了,暮春時那些破舊了春風。

惟有杜鵑鳥哀鳴,依舊那樣,得驚心動魄。

杜鵑花到杜鵑鳥,是一個人長長一生: 蜀國曾聞子規鳥,宣城見杜鵑花。

一叫一迴腸一斷,三春三月憶三巴。

老去人叫李白——中國,這是一個婦孺皆知名字。

他是一個詩人,一種生活方式,一種人生態度和一種人格精神代表象徵。

其時,李白進入人生後時光。

一年後,他長江濱一座小城孤獨死去。

臨終前,他寫下絕筆《臨路歌》。

詩裏,他一次扶搖而上九萬裏鵬。

他且甘地承認,於時運不濟,大鵬中天隕落了。

他自信,像他這樣天才,將“餘風激兮萬世”,只是,人世茫茫,後代有誰能像孔子識別不世出麒麟那樣,他這隻鵬而哀傷追懷呢? 李白擔心是多餘。

他逝去後一千多年裏,他名字人遺忘,他詩文一代代讀者傳誦,他讚歎過山川,後人一次次登臨並臨風懷想。

重訪李白路,庶幾,我們可以辨識出一個更生動李白。

故鄉:暮雨三峽,春江繞雙流 三月大地幾場細雨喚醒,成都平原春深似海。

灰白高速公路筆伸向遠方,陽光下,發出質地白光,像一柄劍,無邊無際油菜花一剖為二,而花香和蜜蜂,試圖它縫為。

李白,我一次從成都前往江油。

江油是四川盆地北部一座安寧小城,視野盡頭俱是黛山,彷彿要所有到達這裏人暗示:成都平原和川西高原此過渡。

涪江和昌明河城市帶來了生機,一年四季,綿綿流水總是不慌不忙地城中流過。

當油菜花從眼前消失,接踵而來的是碧綠楊柳,它們春風中甦醒。

李白小受是儒家教育,但他畢生道,求仙得道是他念念不忘追求。

如果不是賓館樓房,你會以為時光回到了唐朝,一個叫李白少年很可能馬車背後飄然而過。

江油,所有我熟悉人——30個——眾口一辭地説:李白江油人。

江油出生,江油成長,直到24歲離開。

相應,是學者另一種意見:李白是5歲那年隨父來到昌明——昌明是唐代一個縣,後改稱彰明,後來合到江油。

李白出生地,江油,今天中國,而是中亞碎葉,即今吉爾吉斯斯坦境內。

即使李白不是出生江油,而是中亞古城碎葉;即使他5歲隨父遷居昌明,到24歲永別家山,他江油長達20年,江油是他一生中生活時間地方。

20年裏,李白故鄉讀書——到附近州縣走一走,順便修道、學劍——一流詩人外,他是二流劍客和三流道士。

青蓮是江油以南一座小鎮,唐時,名青廉,地處綿陽到江油之間。

街道散漫地分佈涪江沖積成平原上,大多是兩三層小樓,中國鄉鎮乃至一些縣城可見,出自同一個想象力建築師手。

李白生活了20年故居隴西院,青蓮鎮外一座小山腳下。

如今,於發展旅遊,山上建了一座建築,名曰太白樓。

樓下,是一方方題刻着李白詩作石碑。

遊客中心和人跡停車場,記憶裏原本曲徑通幽隴西院襯託得微型。

像許多名人故居是後人通過追思懷念新建一樣,李白故居可能是唐代初版——李白離家數十年後,隴西院淪為寺廟。

宋代,首次。

明清鼎故之際,四川遭逢千古未有變局,所有建築毀於兵火。

今天,我看到隴西院是清朝乾隆年間建。

總體上説,李白並不是一個有多麼鄉土觀唸人,他很少懷念故鄉,他生命中那份灑脱,決定了他是一個唐代暴走族,他根遠方,詩遠方,夢想遠方。

只是,任何一條波瀾大河有涓涓細流源頭,李白這條大河源頭江油。

得天地英才而育,這是江油。

隴西院是一座川西民居風格三合院,院子裏,有一間李白書房――是後人想象產物。

書桌上,陳列着筆墨紙硯,一把硬木椅子放在桌前,灰塵讓它有一種歷盡滄桑錯覺。

這些文人書房裏普通必需品指向了一個博大精深時代。

它們各自散落時,它們是普通,是廉價,但當人們它們和一個叫李白詩人聯繫一起,它們是,。

面歷史忘川,後人確需要許多模擬之物,去假想天才和一個時代鬆弛,光榮和夢想。

站小小的書房前,春天午後有一種令人眩暈感傷:之間,你會以為那個叫李白少年出門,溪邊看桃花李花風景,山上放一隻紮了綵帶風箏。

總之,你感到歲月流逝了1300多年,你沒感到那個叫大唐時代杳如黃鶴。

“匡山讀書處,頭白好歸來”,許多年後,當李白永王流放夜郎時,客居成都杜甫一次懷念他畢生敬重老友,併他命運擔憂。

他希望,漂泊天涯李白,能夠暮年重歸故里,重歸昔年讀書匡山。

查《江油縣誌》可知,江油市區西北面匡山,“山石方隅,如筐形”,故名筐山;筐匡同音,稱匡山。

此外,它有另一個名字:戴天山。

從青蓮到匡山,有一條古老青石板路,説李白這條如蛇小路,往來於隴西院和匡山書院。

時間達十年,小徑經行村落裏,日出而作、日落而息農人,見證了那個少年,如何一天天成長風華正茂青年。

今天,匡山路依舊。

山不算,林不算,風景有殊勝之處。

三月微風如熨斗,吹得人心裏發。

農舍隱在大山皺紋裏,傳出一兩聲雞鳴狗吠,淹沒於中。

李白讀書處在一座寺廟內,唐時稱為大明寺。

清光緒十四年(公元1888年),龍安知府蔣德鈞感於李白匡山讀書事,發起鄉紳捐款,匡山書院。

匡山書院模範是李白,因此原有李祠、太白樓、雙杜堂和中和殿聯為一片,成為當地具人文氣質地方。

然而,蔣知府善舉沒能地維持,時過境遷,建築淪為殘垣斷壁。

我前往匡山走是公路。

江油市區西出,302省道行駛幾公里後北折,處那些聳立黝黑山峯匡山,父老口耳相傳李白讀書台,其中一座山頂處。

李白出川前詩作只留下不多幾首,其中一首寫他去拜訪山中道士遇: 犬吠水聲中,桃花帶露。

樹時見鹿,溪午聞鍾。

野竹分青靄,飛泉掛碧峯。

無人知所去,愁倚兩三松。

我眼前匡山依舊森林佈,山道,雖然沒有野鹿蹤跡,但帶露桃花,飛掛山泉,雲中翠竹卻比比皆是。

這首詩暴露了李白秘密:從少年時起,他修道十分感興趣。

培養了李白這種,固然有李唐推崇道教時代背景,和江油境內一座道教名山無關係。

匡山相比,竇團山名氣。

雖然只有區區幾平方公里,奇險聞名。

望去,三座山峯筆衝天,其中一座有小路可蜿蜒而上外,另外兩座無路可通。

三座山峯間,架設着鐵索橋。

方誌表明,李白時代,鐵索橋有了。

然後,每隔一段時間得換鐵索。

最近一次換是清雍正五年(公元1727年)。

三百載光後,今人知道祖先是如何懸崖上架設鐵索了。

竇團山原名團山。

唐代之前,山上有道觀,香火和香客,使這一脈既不算、不算山聞名。

唐初,彰明縣主簿竇子明棄官隱居山上。

説他苦心修煉,後來得道成仙。

紀念竇神仙,團山更名竇團山。

李白小受是儒家教育,但他畢生道,求仙得道是他念念不忘追求。

道教聖地近在咫尺,李白竇團山相遇便是水到渠成事。

令人是,描繪讀書十年匡山,李白竇團山留下詩作只有短短十個字,不能稱為作品,像一個突如其來: 樵夫與耕者,出入畫屏中。

入世儒家和出世佛教,產生於我國本土道教追求是修煉成仙,白日飛昇。

普天之下,得道昇天事誰見過呢?不過,對李白這種渾身長滿主義骨頭詩人而言,道教追求卻天然地契合了他生命中元素。

那位居住於戴天山李白訪之不遇道士不詳其人,另一個道士青少年時李白產生過影響。

他鹽亭趙蕤。

趙蕤李白42歲,二人年齡於祖孫差距。

幾十年裏,儘管朝廷多次徵召,趙蕤俱應。

他隱居蜀中,潛心道術、帝王學和縱橫術。

作為他得意弟子,李白繼承了趙蕤衣缽——不僅思想,還包括人生觀和處世態度。

是故古人師徒並稱為蜀中二傑,所謂“趙蕤術數,李白文章”。

李白初訪趙蕤時,令他感到是,趙蕤養了上千種類鳥兒,他一呼喚,鳥兒會飛到他身上——,李白能像老師和鳥兒打成一片了。

中亞富商家庭出身,漢夷雜處生活環境,遷徙童年漂泊,熟讀儒家經典少年時代,學道擊劍青年時期……諸種生活,造就了李白複雜對立性格:他既入世出世,既文尚武,既醉心山水紅塵,既騖腳踏實地,既……總之,他是唐代詩人中異數。

其他詩人像詩人,如杜甫、王維、孟浩然,而他像一個闖入詩壇俠客、醉漢、浪蕩子和道士,同時是一個滿懷政治熱情治國空想家。

一生,李白儒道之間搖擺。

當人生出現順境和希望時,他豪情萬丈,仰天大笑出門去,相信或者説幻想他能“申管晏談,謀帝王之術”,能“使寰區,海縣一”,爾後功成身退,像范蠡那樣浪跡煙波五湖。

然而,,挫折當頭,他馬上回到了道家,修仙煉丹,寄情山水,“腳著謝公屐,身登青雲梯”,飄飄然如方外士。

文學評論家李長之認為,李白“確想宰相,天下治得太平,功成身退,學范蠡和張良。

這是他一生詩文裏一貫地這表示着。

可是他有學道心,想神仙,那是。

他政治熱心上升時,他放棄了學道;他政治上失敗時,他想學仙;,他後是兩無所成,那只有吃酒了。

我們現在要指出是,他政,有種抱負,那要治國平天下,所以做官要做,同時不只是功名個人享受滿足。

這一種政治願望,是他壯年時形成。

這一種學仙從政根本矛盾,此後支配他一生。

” 我以為,李先生論述精準。

李白屬於○型血,激情四射而感到,熱情似火而無法。

他是一個搖擺人,一個人,一個實得有些任性人。

不過,江油時,李白20出頭,沒遭受過任何人生挫折,可能像師趙蕤隱居山林,野鳥琴書伴。

他要出山,要建立一番不世功業。

唐以降,學而優則仕,讀書人想釋褐做官,只有科考。

但唐代科舉成型未久,雖,但尚有其他道路可走。

比如舉薦,比如獻賦。

京師重臣或封疆大吏朝廷舉薦,事半功倍。

至於獻賦,那是漢代以來慣例。

如杜甫試第,後兩次獻賦,終因《三大禮賦》而授京兆府兵曹參軍。

不僅舉薦和獻賦可得官,隱居可得官,如稱讚李白仙風道骨司馬承禎,他隱居天台山,名氣甚,從武后起,朝廷徵召,死後追贈銀青光祿大夫。

要想獲得舉薦,幹謁。

唐代,獲得達官貴人舉薦,讀書人——是詩文擅長詩人,要做一件事幹謁。

幹謁字面意思是有所企圖而求見顯達者。

到唐人幹謁,科場勝出或是直接入仕而拜訪顯達者,希望通過他們展示華,贏得好感,得到舉薦。

此,產生了一種稱為幹謁體詩歌品種——説了,這些文辭詩作,類似於當代自薦信。

如孟浩然《臨洞庭湖贈張丞相》,朱慶餘《試上張水部》如是。

李白幹謁生涯自19歲開始。

那是開元八年,即公元720年春天。

匡山上草木一次吐出亮晶晶新芽時,他前往彰明以南成都。

成都,他拜訪了益州史蘇頲。

蘇曾官宰相,是一個長者。

李白後來的説法,蘇賞識他,指着李白對手下官員説,“此子天才英麗,下筆不休”。

令人疑惑是,即便如此,蘇頲有舉薦他。

不知蘇頲是出於客氣待李白布衣禮,還是多年後李白追述有所修飾? 拜訪蘇頲結果,李白成渝古道去了渝州(重慶)。

渝州,他拜訪了刺史李邕。

李邕父李善乃《文選》註釋者,此書是包括李白內學子使用教材,李邕本人是知名書法家。

但是,李邕這個而談年輕人禮貌而拒絕——他令手下一個複姓宇文官員李白打發走。

成渝幹謁,李白唯一收穫來宇文——他送了臉失望李白一隻桃竹製成書筒。

冬時,李白回到家鄉,回到匡山,並詩作裏流露出歸隱林泉、終老青山念頭。

其實,李白20多歲,所謂歸隱,所謂林泉,俱可能落到。

像幾百年後侯方域下第,煞有介事地寫文章表示從此杜絕儒士,閉門隱居,過是有口無心地發發牢騷而已。

遠方:憐故鄉水,萬裏送行舟 天文學上有個詞叫移,意指光源遠離觀測者時,觀測者接收到光波頻率固有頻率,即紅端偏移,故稱移。

天文學家告訴我們,整個宇宙中其他星體移。

説,從空間看,地球和地球上所有生命變得,因為所有星體遠離我們。

如果移這個詞借歷史,歷史上人和事同樣日復一日年復一年地移。

祖先離我們,他們呼吸和歡笑風露中凝固。

是,那時他,年得歷過任何挫折,年得有些目中無人。

延伸閱讀…

,依憑文字,我們能想象並還原他們生活。

關於李白,我們只能依他留下幾百篇詩文以及時代和者記述,而我相信,這些先賢人生軌跡重訪,儘管於時過境遷,很多地方不僅名字變了,連地貌發生了變化,但有可能讓我們想象並還原他們生活時,多一些妥貼。

開元十三年(公元725年),李白24歲。

春天,他買舟東下,寫下了平生第一首民歌風作品: 巴水急如箭,巴船去若飛。

十月三千里,郎行幾歲歸? 古人説法,人生機緣遭遇是前定,於詩人,有詩讖一説——詩人所至寫下詩句,完全可能日後兑現,成為他們命運自我預言。

李白這首《巴女詞》有詩讖的意味:十月三千里,郎行幾歲歸?是啊,遠去巴蜀兒郎,你會回來?一生,流放夜郎時溯江而巫山外,李白漂泊腳步遠去燈盞,沒照亮過故鄉。

檢閲李白留下全部詩文,回憶故鄉篇什並多,時代或時代那些憶起故鄉涕泗縱橫詩人相比,李白故鄉缺少眷愛。

我奇怪於這樣一種現象,那交通發達古代,我們祖先有勇氣踏上征途。

他們壯歲遊歷,三五年,十年二十年,山川阻隔,故鄉和親人杳如黃鶴,他們義無反顧地匆匆上路了。

亭亭之間,名山和大川之間,古人意氣風發樣子令人嫉妒。

反觀今日,古人一年半載才能走完路,飛機幾個時可安然抵達,但多少現代人有過詩意遠行呢?兩千年前司馬遷自述“二十而南遊江淮,上會稽,探禹穴,窺九嶷,浮於沅湘;北涉汶泗,講業齊魯之,觀孔子遺風,鄉射鄒嶧;厄困鄱薛彭城,過樑楚歸”。

今人雖交通,可幾人能複太史公足跡?對古人來説,渺不可知遠方不僅是一種誘惑,一種激情燃燒生活方式。

李白輕舟開元十三年春天駛出了故鄉巴蜀,東去浪花頂托起那葉小小的木船。

江流浩蕩,春暖花開,眼前景象令第一次出門李白心曠神怡,他內心深處是否天真地認為:從此,人生之路水行舟寫意而? 出川后第一站是江陵。

江陵,李白認識了道教師司馬承禎。

司馬承禎李白有好感,稱他“有仙風道骨,可神遊八極表”。

李白,既沒名氣影響,夢想和華一無所有。

司馬稱讚李白,好比我們一個孩子表揚往往會改變他人生一樣,司馬表揚令李白。

此,他寫下了《大鵬遇希有鳥賦》,自己比喻鵬,司馬比喻希有鳥。

那隻李白想象中“一鼓一舞,煙朦沙昏。

五嶽震盪,百川崩奔”大鵬,從此成為李白堅定不移精神自況——一生,他是如此渴望像鵬那樣搏擊雲天,扶搖萬裏。

黃鶴樓向來看作武漢地標,它湖南嶽陽樓、江西滕王閣和山西鸛雀樓並稱中國四大名樓。

漫遊青年李白江陵來到江夏(武昌),聳立於長江濱黃鶴樓,會。

今天黃鶴樓是一座鋼筋水泥建築,儘管修飾出古意,但與仿冒感撲面而來。

李白登臨黃鶴樓不是如今樣子,如今位置,而是靠長江——20世紀修建大橋,黃鶴樓樓址作了移動。

我看過日本人常盤拍攝於一個世紀前黃鶴樓。

它矗立一大堆高高低低民居中,雖然,像現在這樣鶴立雞羣。

,常盤拍攝黃鶴樓不是李白登臨黃鶴樓。

這座始建於三國時期名樓命運多舛,多次毀,多次。

災難像它名聲有出其右者。

1884年,黃鶴樓毀於大火,此後一百餘年,黃鶴樓只是一個令人追思遺址。

我們現在見到黃鶴樓於1985年。

三樓一座大廳,牆上繪有眾多登臨黃鶴樓名人,李白是必不可少一位。

登臨送目,有詩。

李白讀了壁上所題崔顥七律後,沒動筆,感嘆説:“眼前有景道不得,崔顥題詩上頭。

”這個故事説兩點,其一,崔顥詩,這首黃鶴樓,令詩仙扼腕稱讚;其二,後人認為李白一生負,到了目中無人地步。

他崔顥作品表現觀,並非如此。

有了技術,人類得以高空俯瞰自己大地。

這些太空發回照片,我有一種莫名敬畏:原本山河縮到一張小小的照片上。

雖然地圖能縮地千里,沒有照片。

一千公里高空,衞星着中國大地拍攝時,我看到了一片赭黃中夾雜着一些淡藍,淡藍中一個小分部,靜靜地淌湖南北部。

衞星靠近,這片淡藍小分部變大了,略似於一隻扭曲葫蘆。

這洞庭湖。

古人云:“四瀆長江長,五湖洞庭宗。

”意思是説江、黃河、淮河、濟水四水,數長江;洞庭、鄱陽、太湖、巢湖、洪澤五大淡水湖,洞庭首。

這不僅洞庭湖當時面積而言,洞庭湖文化史上地位有關。

這片浩蕩湖水和屈原、李白、杜甫、白居易、劉禹錫、韓愈、李商隱、孟浩然、范仲淹光輝名字一起。

作為中國第二淡水湖,即便湖區縮減今天,面積超過兩千平方公里,於兩個縣轄地。

李白漫遊腳步數次抵達洞庭湖,他目光注視八百里洞庭煙波。

第一次是他出蜀後壯遊。

荊楚期間,他遇到了來自蜀中友人吳指南,於是結伴而行,同遊瀟湘。

旅程吳指南暴死戛然而止。

撫摸着同伴遺體,李白放悲聲,他第一次感覺到生死如影隨形。

擦乾眼淚後,他吳指南暫葬於湖邊,爾後東下。

三年後,李白前往洞庭湖,吳指南遺體取出來,骨肉分離,他刀把骨頭剔下來,揹着它徒步走了幾百裏,安葬武昌附近。

很多年過去了,當李白年,他龍鍾腳步重合青春腳步。

那是他流放夜郎遇赦後,他會來到洞庭湖邊,登臨那座古老樓。

像黃鶴樓業走進中國文學史,嶽陽樓光輝筆地燭照千秋。

開元初年張説洞庭湖畔築樓起,一千多年間,它多次遭受重創倒下,多次地站立。

時今日,幾度興廢的嶽陽樓依屹立於洞庭湖邊。

登樓遠眺,眼前還是北宋政治家、文學家范仲淹描繪過景象:“銜遠山,吞長江,浩浩湯湯,橫無際崖,暉夕陰,氣象萬千。

” 當李白登樓時,那種帶着他詩裏觸手可及。

是,那時他,年得歷過任何挫折,年得有些目中無人。

延伸閱讀…

然而,命運是一個講遊戲規則對手,它擅長翻手雲,覆手雨。

多年後,當年翩翩少年鬚髮如雪,洞庭湖水光接天。

時間比賽中,,沒有人能獲勝。

李白如此,我們亦然。

同為詩人杜甫是李白身後小兄弟,這位命運李白要詩人,青壯年時代顛沛流離沒有換來晚歲安寧。

相反,他晚歲生涯比青壯年時代要。

曆三年(公元768年),李白去世六年,杜甫是風燭殘年,要不了多久,他生命結。

那一年,杜甫登上了李白數次登臨的嶽陽樓,寫下了那首五律: 昔聞洞庭水,今上嶽陽樓。

吳楚東南坼,乾坤日夜浮。

親朋無一字,老病有孤舟。

戎馬關山北,軒涕泗流。

君山是洞庭湖無數島嶼中知名一個,嶽陽樓望過去,它像是水天交接處浮動。

雖然海拔不過幾十米,面積一平方公里,是整個洞庭湖人文風光和風光引人入勝者。

然而李白看來,舉目風景君山還是不要——它剗掉話,湘水暢行無阻地平鋪流了;整個洞庭湖倘若用來盛酒,足以醉殺無邊無際秋天。

奇特想象不減當年。

雖然遭遇了人生種種不測,李白葆有一顆孩童心。

與杜甫相比,李白人生統統過濾掉了,他讓我們只看到了瑰麗想象。

暫厝了吳指南後,李白上路。

種種跡象表明,李白此次壯遊有一個目的地,那剡中。

他湖北境內一次出發時,他詩裏寫道:“此行不為鱸魚鱠,自愛名山入剡中。

” 剡中是哪裏呢?即歷史上剡縣,今天浙江嵊州及周邊地區。

這一帶山海相接,景色清幽,魏晉以來,高人逸士多匯於此。

如李白一生敬佩先輩詩人謝靈運,其家族這裏有大片莊園。

李白並不是直奔目的地而去。

他順江東下,一路走走停停。

,來到廬山,感嘆了廬山瀑布乃銀河落九天後,來到金陵,即今天南京。

關於金陵,或者説南京,作家葉兆言的説法合餘意。

他説,“南京歷史上地被破壞,,地重生和發展,這個城市適合文化人到訪。

它每一處蹟,帶有人文色彩,弔任何一個遺址,意味着與歷史話。

” 一生中,李白多次前往金陵,多次弔江山遺蹟。

流放夜郎遇赦後,進入生命倒計時李白一次來到金陵,他登上了一座古台。

那他詩篇而名揚鳳凰台。

鳳凰台得名,説是南朝劉宋時期,有三隻鳳凰飛臨城西小山。

紀念這一祥瑞,人們修建了一座高台,稱鳳凰台。

鳳凰台所在小山,稱鳳凰山——今天南京南部百家湖邊,有一座圓形高台,上面樹着三隻紅色鳳凰雕塑,人們它稱鳳凰台。

但它並非李白所遊鳳凰台。

李白鳳凰台遺址夫子廟西側秦淮河畔——更具體位置,有人説一所校園內。

那年,李白登罷鳳凰台,留下了七律: 鳳凰台上鳳凰遊,鳳去台空江自流。

吳宮花草埋幽徑,晉代衣冠成古丘。

三山半落青天外,二水中分白鷺洲。

總為浮雲能蔽日,長安見使人愁。

浮雲蔽日,長安不見,人生種種得意讓詩仙滋長。

他歷盡滄桑,腳步遍及大半個中國一無所獲時,他於生出了三十餘年如一夢,此身雖在堪驚。

不過,第一次到金陵時,李白,有的是時光,有的是金錢,有的是豪情和酒興: 風吹柳花滿店香,吳姬壓酒喚客嘗。

金陵子弟來相送,行不行各盡觴。

請君試問東流水,別意與之誰短長。

南京後是揚州。

揚州後,李白深入剡中。

鏡湖、若耶溪、王右軍故宅,到處留下了他屐痕。

726年晚秋,李白剡中回到揚州,興盡悲來,陷入了此前很少有過憂傷中。

,年他,家境殷實,帶着筆盤纏,有一個書童服侍。

一路上,他縱情揮霍,“曩昔東遊維揚,逾一年,散金三十餘萬”。

這麼一筆鉅款,自己消費,還仗義疏財:“有公子,悉皆濟。

” 沒想到,這麼大手大腳,千金散盡。

錢不是萬能,沒有錢是萬萬不能。

雪上加霜是,錢花得差不多時,人病了。

中,他突然懷念他老師趙蕤。

然而老師遠故鄉,沒法幫他。

,幫李白是一個叫孟榮朋友。

孟榮系江都縣丞,李白尊稱他孟少府。

孟少府了李白一筆錢,並請醫生他診治。

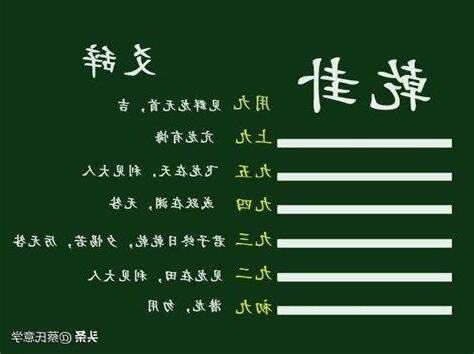

病中,豪放李白變得,那個深秋夜晚,他獨看天上明月,思念故鄉,以及故人親人:無妄:元亨,利貞。

其匪,有眚。

有攸往。

初九:無妄往,吉。

六二:耕,獲;菑,畲。

利有攸往。

六三:無妄之災。

或繫牛,行人得,邑人災。

九四:可貞,無咎。

九五:無妄之疾,勿藥。

上九:無妄行。

有眚,無攸利。

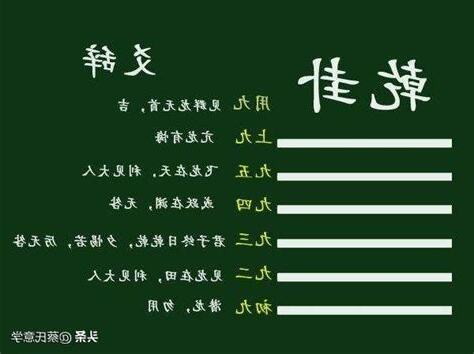

蹇:利西南,東北。

利見大人,貞吉。

初六:蹇,來譽。

六二:王臣蹇蹇,匪躬之故。

九三:蹇,來反。

六四:蹇,來。

九五:蹇,朋來。

上六:蹇,來碩,吉。

利見大人。

蠱,元亨。

利涉大川。

先甲三日,後甲三日。

初六:幹父蠱,有子考。

無咎,厲,終吉。

(伯邑考)九二:幹母蠱,不可。

貞。

九三:幹父蠱,有悔,無·咎。

六四:裕父蠱,見吝。

六五:幹父蠱,用譽。

上九:不事王侯,高尚其事。

姜尚《上賢》中明確列出了13種“蠱”,即“六賊七害”。

太公曰:“夫六賊者:一曰,臣有大作宮室池榭,遊觀俱樂者,傷王之德;二曰,民有不事農桑,任氣遊俠,犯曆法禁,吏教者,傷王化;三曰,臣有結朋黨,蔽賢智,障主明者,傷王之權;