明清皇家陵寢是指中國明朝、後金、清朝朝代皇帝陵墓羣。

此陵寢羣2000年聯合國教科文組織登錄為世界文化遺產,並2003年、2004年擴充。

注意,另一個世界遺產是北京及瀋陽明清皇家宮殿。

明清時代皇室墓葬,與之前有。

中國皇室陵寢,明清以前有多種形式,包括木槨大墓、土墓、深葬,但講究建築形式。

明太祖起,修訂了陵寢制度,包括:增設祭奠設施、增加院落及寶蓋式屋頂。

清代陵墓則考究,注重風水及環境,希望陵寢能當地山川、氣候達到“天人合一”境界,並且建築富麗堂皇,是中國陵寢營建活動顛峯。

明清皇家陵寢風水理論,精心選址,數量眾多建築物地安置於地下。

它是人類改變產物,體現了傳統建築和裝飾思想,闡釋了中國持續五百餘年世界觀與權力觀。

明清時代(公元1368~1911年)是陵寢建設史上一個時期。

明朝開國皇帝朱元璋陵寢制度作了改革。

他地上封土堆以前覆鬥式方形改為圓形或圓形,取消寢宮,並擴大了祭殿建築。

清代沿襲明代制度,注重陵園周圍山川形勝結合,注重葬人輩分排列順序,還形成了帝后妃陵寢序列,祭祀制度上完善、合理。

明朝,從太祖朱元璋推翻元朝政權,建元洪武(1368),到崇禎十七年(1644)李自成領導農民起義軍推翻,統治時間277年,其間經歷了16位皇帝。

其中,惠帝朱允炆“靖難役”,下落不明,沒有營建陵園外,其餘15帝,帝制建造了陵園。

太祖朱元璋死後埋葬南京鐘山腳下,稱孝陵;景帝朱祁鈺,英宗復闢遇害,初王禮葬北京西郊金山,成化年間恢復帝號,王墳擴其制,改為帝陵,世稱景泰帝陵。

其餘13位皇帝葬於北京昌平縣境天壽山一帶,通稱明十三陵。

此外,明代有生前沒有皇帝,死後追尊帝,營建了陵園。

朱元璋父親朱五四(朱世珍),追尊仁祖淳皇帝,安徽鳳陽原墓建為皇陵;朱元璋祖父朱初一,追尊熙祖裕皇帝;曾祖父朱四九,追尊懿祖恆皇帝;高祖父朱百六,追尊德祖玄皇帝;德、懿二祖葬址,江蘇盱眙熙祖原葬處建陵葬三祖帝后衣冠,陵名祖陵;嘉靖皇帝朱熜父親朱祐杬,興獻王,朱熜入繼統後,追尊其父為睿宗獻皇帝,將湖北鍾祥原王墳擴建顯陵。

清陵綜述

滿族人建立清朝(1644-1911)是中國後一個封建王朝。

清太祖努爾哈赤開基辛亥革命後宣統皇帝退位,12帝,統治295年。

清代帝王陵寢,從建陵年代和地理位置,可分為清初關外三陵、清東陵和清西陵三個陵區。

清東陵和西陵陵墓規劃建制到建築造型仿照明朝,採用集中陵區手法,安排總入口,紅門開端,經統神道石像生、碑亭及華表,然後分達各陵區。

其佈局順序:五孔石券橋、牌樓、碑亭、三孔券橋,月台、宮門、隆恩殿及左右配殿,而後石平橋、月台、琉璃門、五供、方城(上立明樓)、月牙城、寶城、寶頂。

皇帝、皇后、親王、公主、嬪妃陵制級嚴格,形成了一套程式化規則。

位於中國湖北省鍾祥市東北7.5公里純德山,北緯31°12’20”—31°13’00”,東經112°37’50”—112°38’09”之間。

明顯陵保護範圍:東、西、北三面以外羅城起點向外延伸150米,南面山曲碑起點向外延伸300米。

建設控制地帶(衝區):東西兩面保護範圍界樁起點向外延伸500米,南、北兩面保護範圍界樁起點向外延伸600米和550米。

中國歷代封建王朝提倡“厚葬明孝”,每臨皇帝死去,不惜大量財力、人力其建造陵墓。

這些陵墓是中國時代靈魂信仰集中體現,凝聚着一個時期政治思想、道德觀念和審美趣味;同時,這種動用國家力量建造陵墓,反映了當時經濟狀況、科學技術水平和營造工藝水平,是中國喪葬藝術表現形式和建築典範。

明代中國歷史進程中,歷276年,共建有18座皇帝陵墓。

顯陵是第12個皇帝陵墓,建於16世紀中葉,1519年1566年(明正德十四年嘉靖四十五年),歷時46年,是嘉靖皇帝朱熜的父親恭睿獻皇帝朱祐杬和母親章聖皇太后合葬墓。

顯陵是一座典型明代皇帝陵墓,其修建時間,用工,從而形成了高水平建築。

顯陵規劃佈局上,利用中國傳統風水理論,將陵區四周山川水系作為建築構成主體要素,“陵制山水相稱”,“負陰抱陽”、“背山面水”原則,將松林山左峯作依託宮(皇帝棺槨停放地下宮殿)祖山,左有山脈作為陵區兩側環護砂山,前沿天子崗作為陵寢案山,形成了一個高度局部環境。

在建築佈局上,充分利用松林山間台地安排下馬碑、門、亭、望柱、石像生、坊、橋,順山山勢引導享殿、明樓和寶城。

有間,層層遞進,人禮制秩序感。

建築掩映於山環水抱之中,映襯,“天設地造”,構成了一項建築藝術環境美學結合天才傑作。

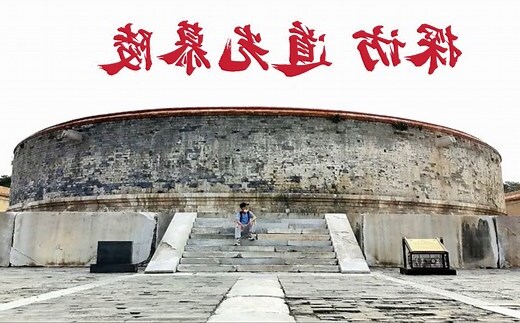

顯陵在建築手法上有其處,如一座陵墓二座地下宮殿、金瓶形外羅城、九曲迴環御河、龍形神道和內外明塘是明陵中見孤例。

同時,顯陵建造是明中葉重大事件“禮議”產物,關聯着嘉靖初年社會思想、信仰和一些政壇首腦人物命運,具有歷史意義。

顯陵是18座明陵中第12座帝陵,建築時序屬於中期,明代帝陵中具有承上啓下作用意義。

月芽城是方城寶頂之間一個月芽形小院,稱啞吧院。

月芽城是供皇帝行覆土禮而設置。

每年節,皇帝要此寶頂培置13擔淨潔黃土。

月芽城制度由孝陵開始,獻陵、景陵、裕陵、茂陵、泰陵、康陵及顯陵沿用。

明代帝陵是前朝後寢制式而佈局,前朝即稜恩門、稜恩殿和左右配殿組成;後寢即方城、明樓、聖號碑、寶城、寶頂及地下玄宮組成。

前一部分是舉行祭祀活動中心,稜恩殿中設有三間閣,中間放有神寢即皇帝、皇后神主牌位;後一部分即墓主人棺槨安寢之所。

原則上只有皇帝才能進入這一區域。

這一制度顯陵繼承。

“陵制山水相稱,恐難概同。

”明世宗崇信道教,顯陵繼承“天壽山七陵制”基礎上,出現一些建置。

明代帝陵中,顯陵兩個寶城建置可謂有。

這一變化出現墓主人身份變化密切相關。

前寶城建於1520年(正德十五年),是墓主人為藩王時其規制建造親王墳。

後一寶城建於1539年(嘉靖十八年),是墓主人尊為皇帝後建造寶城,兩座寶城之間瑤台,構成一個關連整體。

顯陵一條彎曲九曲河,將松林山主脈(祖山)流下水,地陵區排除。

九曲河上地勢設有聚水泄洪堤壩,分區段保留了水面,淨化了陵區環境。

雖然明代各陵重視陵區排水、泄洪,開挖或利用天然河流形成御河,然而顯陵御河其排水體系完善、體系風水理論,前七陵形成顯著區別。

顯陵前後寶城各有向外散水螭首16個,寶城上水直接排向城外。

此前,天壽山七陵寶城是向內排水,其後修建永陵、定陵繼承了顯陵這一排水方式。

} 顯陵中軸線上修建有一條彎曲如龍形神道,其做法是中間鋪石板,兩側鑲嵌鵝卵石,外邊牙子石收束,稱龍鱗道,明代其他陵寢神路無。

顯陵的稜恩門兩側,建有琉璃影壁牆,正面綠色琉璃蟠枝圖案,背面雙龍騰躍。

是明代帝陵中孤例。

顯陵紅門右側,地勢建有一個圓形池塘,處風水術中明堂方位,故名外明塘。

稜恩殿前有一個圓形池塘,名內明塘。

內外明塘建置其他明陵無。

顯陵作為獨立陵區,其外圍建有一條達3.5公里羅城,平面成“金瓶”形狀。

這一形制明陵中所僅見。

此前,天壽山七陵只有陵宮區有圍牆,並無外羅城。

顯陵之後,永陵、定陵建有外羅城,這一做法還為清代帝陵繼承。

陵區周圍環境基本上保存着原有風貌,松林山、天子崗、莫愁湖山體和湖泊沒有變化,植被保存。

作為陵區組成部分,其沒有變化。

陵區內建築——下馬碑、紅門、門、聖德碑樓、石望柱、石像生羣、 龍風門、龍形神道、內明塘、琉璃照壁、稜恩門、稜恩殿、東西配殿、陵寢門、雙柱門、石五供、方城、明樓、兩座寶城瑤台、寶頂、九曲河、五道御河橋、外羅城、紫禁城及內羅城,是明代原始建築,保存了原有性。

工業、農業和第三產業發展,各類建築設施、道路交通設施及電力和通信設施會大量增加,很陵寢環境造成破壞。

這些建築中,紅門、門、望柱、石像生羣、龍風門、九曲河、龍形神道、琉璃照壁、雙柱門、方城、兩座寶城及瑤台、外羅城、紫禁城、內羅城建築保存基本,地展示了明代陵寢規制佈局完整性。

龍風門夾樓1997年修復。

聖德碑樓屋面及碑受到損壞,其他保存。

五道石橋橋身基本,橋欄板、望柱散失。

祛恩門、稜恩殿、東西配殿明末毀於兵燹,基礎和祟台基本保存。

純德山碑亭、山曲碑碑亭、御製祭文碑亭、御製溢冊志文碑亭、純德山祭告文碑亭、祭瑞文碑亭,亭毀,碑座、碑身、碑文保存。

1、顯陵建築環境十分諧調,明代帝陵制度“陵制山水相稱”,將松林 山四周山巒、河流作為陵墓有機組成部分,統一規劃佈局:延綿起伏山體作為陵區依託,環護四周;彎曲流水陵區蜿蜓而過。

松柏森森,流水潺潺,陵區籠罩上一層、肅穆,帶來一片生機。

建築依山間台地起伏佈列,門、亭、望柱、石像生、龍風門、橋、享殿、寶城和寶頂。

錯落,尊卑有序,掩映於山環水抱之中,“天設地造”,形成了一個擁有外圍空間山陵,構成了一項建築藝術環境美學結合天才傑作。

[符合CRKTERION標準1] 2、顯陵興建貫穿於明世宗御極,此期間,康陵、水陵、昭陵興建,天壽山各陵添建神道碑亭;陵陵之間因禮制而產生趨同性而形成制式。

顯陵地保留了這些制式。

於世宗崇信道教,顯陵有一些變動,併後陵效仿。

如寶頂形制、排水系統,可以説顯陵陵中有着承上啓下作用,是典型明陵,具有突出普遍價值。

[符合CRETERION標準2] 3、顯陵建造過程中,政治、思想觀念、審美因素方面原因,形成了一些與其他明陵特點,如一陵二寶城、內外明塘、“金瓶”形狀羅城、龍形神道、九曲河、眾多祭祀碑亭,明陵中具一格,且歷史。

[符合CRETERION標準3] 4、顯陵建造是明嘉靖初年歷史事件——“禮議”產物。

1521年(明正德十六年)明武宗駕崩。

武宗沒有子嗣,慈壽皇太后和首輔大學士楊廷和決定遵奉“兄終弟及”祖訓,他們炮製武宗遺詔中“遺命”“興獻王長子(朱)熜”“嗣皇帝位”。

朱熜登,明年為嘉靖元年,是明世宗。

封建主義倫理,朱熜應過繼孝宗皇帝做兒子。

但世宗為自立體系,效仿朱元璋迫尊四世先祖為皇帝例子,追尊死去父親皇帝。

此舉引起朝臣,禮部尚書毛澄,大學士楊廷和人大會公卿召集言官,六十餘人聯名上疏,極力。

而以張聰代表一小部分人,阿諛世宗,提出“繼統繼嗣”,雙方引典展開了爭論。

1524年(嘉靖三年)朱熜敕渝禮部“今加稱興獻帝本生皇考恭穆獻皇帝”,派見此“集羣臣九卿23人,翰林21人,事中、御史、諸司郎官及吏部、户部、禮部、兵部、刑部、工部、大理寺屬及大學士毛紀、石瑤200餘人,跪左順門,午”。

世宗數次命司禮監傳偷,令羣臣退去,可是羣臣“伏地如故”,進行抗議。

朱熜怒,着錦衣衞五品以下場大臣逮捕杖笞,並杖死其中17人。

這220餘人全部逐出朝廷,受到入獄、奪俸、貶官、戍處罰。

武力“平息”了這場達3年“皇考”爭。

事後,朱熜定禮,稱孝宗皇伯考;追尊生父興獻王朱祐杬皇考恭穆獻皇帝,完成了自己昭穆體系。

這一歷史事件史稱“禮議”。

顯陵建造是禮議物證。

[符合CRETERION 標準6] 顯陵規劃佔地183公頃,其中陵寢部分佔地52公頃,這區域內,所有山體、水系、林木植被作為陵寢構成要素來統一佈局和安排。

陵區後部山丘祖山,作為陵寢依託,兩側山體作為環護,中間台地安排建築、九曲河婉蜒其間,前面山丘為屏山,構成前朱雀、後玄武、左青龍、右白虎風水格局,體現了“陵制山水相稱”原則。

陵墓最南端建有敕封純德山碑亭一座,平面呈方形,亭毀,內供漢白玉石碑一通,通高3.59米,1.15米,上書“純德山”三個大字,碑座、碑身、碑文和碑額保存。

純德山東側天子崗建有龍首龜蚨碑亭一座,俗稱“山曲碑”亭,記載着陵區範圍及管理方面內容。

陵寢外圍建有6米,1.6米,長達4730米,平面呈“金瓶”形狀外羅城。

外羅城前端池塘和東南砂山影響,依山水建造歇山頂宮門一座,名紅門,面 18.5米,8米,有券門三洞。

門前有下馬碑兩座,上書“官員人下馬”。

紅門右側原有天然池塘建有外明塘,外明塘後三道御橋。

過御橋門,門牆黃瓦,歇山頂式,面闊18米,7.8米,有券門三洞。

進正紅門神道毫立着聖德碑亭,平面佈局方形,面闊18.3米,佔地334平方米,漢白玉台基,下設石彌座,上為重檐歇山頂,四邊各開有券門,中立龍首龜蚨聖德碑。

碑亭後63米處設御橋三座。

過橋便是陵區主要墓飾建築,漢白玉望柱,通高12米,下為方形須彌座,柱身為六稜形,二層束腰雲盤託着圓柱形有云龍紋浮雕望柱頭。

望柱後排列着石像生羣、計有獅子、懈貂、卧駱駝、卧象、麒麟、立馬、卧馬各一;武將二,文臣、勳臣各一,造型生動,排列有序。

其後龍風門,作為石像生依託,龍風門設計十分,為六柱三門四樓沖天式牌樓,方柱上懸出雲版,上覆蓮座,蓮座上各雕有一尊天吼、正身立火焰寶珠,石墩,坊身仿木作設額枋、花板、抱框,上額枋設有門簪,方柱前後夾有抱鼓石,影壁牆下設彌座,上蓋黃色琉璃瓦,整個龍鳳門潔白而且金碧。

龍鳳門御橋便是一條達290米神道,該神道一反左右對稱和原則,作彎曲龍行狀,是龍形神道。

接龍形神道是後三座御橋。

九曲河由東北向西南蜿蜒而過,河道磚石結構,河中高差建有九道攔水壩。

過九曲河後一道御橋內明塘,內明塘圓形,直徑33米,周邊砌有青石護岸。

塘兩邊各設有碑亭一座,“純德山祭告文”碑亭和“瑞文碑”亭。

內明塘後,祾恩門,面闊三間,二間,建有月台,前後三出雲龍丹陛,門兩邊有琉璃影壁,影壁正面綠色琉璃蟠枝圖案,背面雙龍騰躍,喻意藏龍護生。

祾恩門外東側,建有神廚、神庫、宰牲亭。

西側建有神宮監,禮生樂户直房。

祾恩門後,左右為配殿,面闊五問,二間,前出廊。

後稜恩殿,歇山後抱廈宮殿式建築,面闊五間,進深四間。

前出月台,石雕須彌座台基,雕欄龍風望柱。

祾恩殿後陵寢門,面闊三間、磚石琉璃結構。

陵寢門後二柱門,現存石柱,蹲龍戰鼓,木構無存。

二柱門後石五供,現存供案和部分石雕供器。

供案兩側各有碑亭一座,御賜祭文碑亭和御賜諡冊志文碑亭。

供案後是方城明樓,方城面闊、22.2米,設券門一道,門前有御道踏跺。

門後左右設有御道台階以供上下。

方城上建有明樓,面闊、17米,重檐歇山頂,石須彌座基礎,四道券門。

內供“大明睿宗獻皇帝之陵”聖號碑,通高4.69米。

方城後左右連接着前後寶城,前寶城呈橢圓形,東西112米,南北長125米。

寶城內寶頂,寶頂下為1519年(正德十五年)所建玄宮。

寶城方城之間建有月牙城,內有琉璃影壁一座。

前後寶城瑤台。

瑤台長方形,面闊11.5米,40.5米。

後寶城圓形,直徑110米。

內寶頂,寶頂下為1539年(嘉靖十八年)所建地下玄宮,玄宮內停放着獻皇帝和皇后棺停。

後寶城瑤台之間建有月牙城,內有琉璃影壁一座。

兩座寶城上共有向外散水螭首16個,設計,排水系統。

陵區外圍祖山、東西砂山、案山建有顯陵衞、東果園、西菜園、鋪及巡山鋪。

顯陵明睿宗獻皇帝朱祐杬和獻皇后合葬墓。

朱祐杬是憲宗朱見第四子、明孝宗朱祐樘異母弟、明武宗朱厚照叔父。

生於1476年(成化十二年七月初二),生母朱見深的宸妃邵氏。

1487年(成化二十三年七月十一)封為興王,1494年(弘治七年九月十八)藩湖廣安陸州(今鍾祥市)。

1519年(正德十四年六月十七)薨逝,享年44歲。

明武宗朱厚照賜諡“獻”,松林山選定吉地,親王規制墳園,翌年四月初三安葬。

1521年(正德十六年三月),明武宗朱厚照無嗣崩殂,太祖朱元障“兄終弟及”遺訓,襲封興王朱厚熜迎北京入繼大統,是明世宗。

朱熜即帝位後,自立統嗣體系,不顧朝臣,追尊生父朱祐杬皇帝。

1521年(正德十六年十月)推尊朱祐杬“興獻帝”;1523年(嘉靖二年) “命興獻帝家廟享祀樂用八佾”;1524年(嘉靖三年三月)加尊“獻皇帝”,七月獻皇帝神主奉安於奉先殿東室觀德殿,上尊號“皇考恭穆獻皇帝”,九月改稱孝宗敬皇帝曰“皇伯考”;1526年(嘉靖五年九月)“奉安恭穆獻皇帝神主於世廟;1538年(嘉靖十七年九月)追尊廟號“睿宗”;1548年(嘉靖二十七年)獻皇帝神主供入太廟。

朱祐杬追尊皇帝後,原有興獻王墳相應帝陵規制升級改建。

1523年(嘉靖二年四月),興獻王墳原覆黑瓦換為黃琉璃瓦,並修築神路橋。

1524年(嘉靖三年三月),王墳正式更名顯陵。

同年八月,顯陵太監楊保邀寵進言“陵殿門牆規模狹小,乞照天壽山諸陵制造”,工部尚書趙璜“陵制山水相稱,恐難概同”諫止。

然而朱熜私親推尊,於1527年(嘉靖六年十二月),“命修顯陵如天壽山七陵制”,修葺寶城、寶頂並享殿,增建方城明樓、聖德碑樓、紅門,並龍鳳門前神路兩側建置瞭望柱和12石像生,開始大規模改建。

1531年(嘉靖十年二月),松林山救封“純德山”,立碑建亭。

1532年(嘉靖十一年十月),改建工程告一段落。

1538年(嘉靖十七年十二月),朱熜生母章聖皇太后病逝,朱熜親赴北京昌平天壽山,長陵西南大峪山下卜定吉壤,準備顯陵北遷,並下命武定侯郭勳和工部尚書蔣瑤督工建造新陵,並“迎皇考梓宮遷於此”。

然而,1524年(嘉靖三年)以來,顯陵改遷天壽山議,遭到朝臣及章聖皇太后,使朱厚熜夙存顧忌,從大峪山回宮後,決定奉母后棺槨南下合葬顯陵。

翌年正月朱熜南巡承天府,於“啓視顯陵宮有水”,他降諭禮部:“皇考顯陵,昔者建造,雖嘗增修,稱。

茲朕躬詣陵下,諸左右大臣周閲山川,更卜吉兆,玄宮,皇考皇妣神靈於無窮。

”駕臨顯陵展謁後,“騎登陵山,立表於皇考陵寢之北……命改營焉”。

當月,工部左侍郎顧麟受命督工,朱熜欽定“圖式”興建新玄宮,並用一座稱為“瑤台”磚石平台,寶城串聯起來,形成了明代帝陵中前所未有格局。

1539年(嘉靖十八年三月),朱熜南巡後返京,四月視察大峪山陵寢,並顯陵風水形勢進行後,認定“峪地空悽,如德山;決用前議,奉慈駕南袝”。

大峪山地宮空置下來。

五月世宗派京山侯崔元護送母后靈柩南袝,七月朱祐杬合葬顯陵新玄宮內。

1542年(嘉靖二十一年),改荊州左衞顯陵衞,正軍李貌才等1200餘充。

九月,命修顯陵祾恩殿,遣內宮監太監黃錦,巡撫湖廣右侍郎陸傑提督工程。

此後,顯陵建設繼續進行,1554年(嘉靖三十三年四月),下命改建享殿即祾恩殿“如景陵制”。

工部右侍郎盧勳兼都察院右薟都御史提督工程。

1556年(嘉靖三十五年七月),詔修顯陵二紅門左角門、便路及御橋、牆。

擴建工程直到1559年(嘉靖三十八年九月)後完竣。

1566年(嘉靖四十五年九月),遣工部左侍郎張守直重修祾恩殿,顯陵建造告一段落。

明末,顯陵遭到破壞,談遷《國榷》記載1642年(祟禎十五年十二月)“李自成承天。

……攻顯陵,焚享殿”,地面建築木構部分毀壞。

清代,顯陵地方官員幹預下,得到了保護。

顯陵現存一通鹹豐年間石碑記載着地方官員要求鄉裏保護顯陵告示。

位於河北省東北部,東經117°38’,北緯41°11’。

清東陵是中國後一個封建王朝——清朝皇家陵園之一,位於河北省遵化市西北部昌瑞山下,這裏共建有15座陵寢(皇帝陵5座、皇后陵4座、紀園寢5座、公主園寢1座),埋葬帝、後、紀及皇子、公主161人。

清東陵是中國現存規模、體系、保存帝王陵墓建築羣。

中華民族具有“敬祀祖先,慎追”傳統美德,歷來十分重視死者安葬和祭祀,這是緬懷和紀念,藉此祈求祖先後世蔭護。

作為統治者其作為關乎國祚盛衰、帝運長短要工重典來對待。

到了清代,這種理念推向了峯。

陵寢選址和規劃設計中,充分運用了中國傳統風水理論,着力體現“天人合一”宇宙觀,將人精神融鑄於之中,造成一種崇高、、永恆意象。

在建築規模和建築質量上,則力求做到、、,體現皇權思想,炫耀皇家氣派和,從而成為皇權物化表徵。

作為清代皇家陵園之一東陵這一傳統文化載體。

清東陵經營跨越了兩個半世紀時空,清王朝相始,葬有許多清代歷史有着影響、聲名人物,藴含着豐歷史信息,不僅是研究清代陵寢規制、喪葬制度、祭祀禮儀、建築技術工藝不可多得實物資料,而且是研究清代政治、經濟、軍事、文化、科學、藝術典型例證。

清東陵具有歷史價值、藝術價值和科學價值,是中華民族和全人類文化遺產。

陵寢建築是中國古代建築組成部分;陵寢規制受當時社會思想、經濟實力、帝王意識、審美標準諸多因素影響而各具特色。

西周以前,多木槨大墓,地面不封樹;秦始皇陵為代表秦漢時期帝王陵寢,封土形狀多覆鬥式,並以營造擴室和堆築封土這一時期特色;李世民昭陵為代表唐朝陵寢,山為陵,山腰開鑿墓室,展現了大唐盛世風貌。

五代十國和兩宋時期,戰爭頻,國力,陵寢規制縮減;元朝帝王死後實行深葬,地表不留任何痕跡。

中國古代陵寢發展這一段近四百年低潮後,開始進入一個時期——明清時期。

明太祖朱元璋前代陵寢制度作了改革:覆鬥式封土改圓式寶頂,增加祭奠設施;改方形院落多進長方形院落,創立了一個嶄新陵寢制度。

清代陵寢不僅承襲了明代陵制,而且作了進一步改革和完善,從而中國古代陵寢營建活動推向了後頂峯。

,清代陵寢注重環境質量。

不僅要水文、地質、氣候諸因素進行嚴格考察,而且注重山川形勢,要求所選環境能夠充分體現“天人合一”理念。

其次,清代陵寢強調建築環境和諧統一。

在建築序列配置上周圍山川形勢呼應,營造一個合乎理想陵寢氛圍。

其三,清代陵寢注重建築質量,不僅,而且富麗堂皇。

作為清代帝王陵園之一東陵以上幾個方面表現得十分突出,是清代帝王陵寢代表。

清東陵環境是山川、河流、林木、植被諸多要素構成。

中華人民共和國成立後,地保持和恢復原有風貌,原存古樹進行登記、建檔、掛牌保護外,投入了大量人力、物力、財力栽植樹木,綠化造林。

半個世紀努力,周圍陵山松柏成蔭,葱葱。

1997年起,各陵神路兩側及一些重點地段恢復儀樹帶,以期再現昔日風貌。

清東陵15座陵寢原有各類建築物、附屬建築物580座(組),現存508座(組),佔原建築總數87.6%;14500多米神路留存。

這些建築和神路保持了清東陵總體格局和建築原貌。

古建維修工作中,於嚴格遵守了“改變文物原狀”原則,使現存建築保持着形制、結構、色調和工藝;於毀掉建築物,保護工作需要,原形制復建了部分看護用房(值班房)外,大部分做了遺址保護;於神路,實施了原狀保護,只在神路兩側修築了輔路,以防車輛碾軋,從而保持了陵寢完整性和真實性。

清東陵自1661年開始營建,歷時247年告結束。

建築物距今400年,最晚建築物距今百年,不僅反映了清初到清末陵寢規制演變全部過程,同時一個側面記錄了清王朝盛衰興亡歷史。

清東陵是中國陵墓營建活動峯期代表作。

環境質量、山川形勢、陵寢建築以及陵寢建築配置與山川形勢結合上達到了地步,成為中國歷代皇家陵園中特色例證之一。

工業、農業和第三產業發展,各類建築設施、道路交通設施及電力和通信設施會大量增加,很陵寢環境造成破壞。

清東陵大部分建築物磚木結構,具有、易燃燒特點。

一些磚石結構建築、設施和藝術品處在野外,遭受風剝雨蝕,風化,因此具有脆弱性。

清東陵下葬人物中,不乏對清代歷史有影響人物,如:輔佐世祖、聖祖清初女政治家孝莊文皇后;開創“康乾盛世”聖祖康熙大帝和高宗乾隆皇帝;清末兩次垂簾聽政,統治中國達48年之久慈禧皇太后。

這些人物清代歷史舞台上扮演過角色,主宰國家命運,叱吒風雲,國內外有知名度。

他們陵寢內涵,具有歷史價值。

綜上所述,清東陵完全符合世界遺產名錄標準(Ⅰ)、(Ⅲ)、(Ⅳ)、(Ⅴ)、(Ⅵ)各項。

清東陵位於河北省東北部燕山餘脈昌瑞山南麓,氣候,雨量適中,日照,四季分明,屬於温帶大陸性季風氣候。

這裏土質優良,植被,常青喬木松柏主人工森林長勢,覆蓋率71%,條件十分。

清代帝王選勘陵址時,中國傳統“風水學”理論,刻意追求“龍穴砂水不收,形勢理氣諸吉鹹備”山川形勢,達到“天人合一”意象。

清東陵這種理念最佳體現。

陵區東側鷹飛倒仰山如青龍盤卧,勢西向,儼然左輔;西側黃花山白虎雄踞,勢盡東朝,宛如右弼。

靠山昌瑞山龍播鳳翥,玉陛金闕,如錦屏翠障;朝山金星山形如覆鍾,端拱正南,如持笏朝揖。

案山影壁山圓巧端正,位於靠山、朝山之間,似玉案前橫,可憑可依;水口山象山、煙墩山兩山對峙,橫豆陵區之南,形如闕門,扼守隘口。

馬蘭河、西大河二水環繞夾流,顧盼有情;羣山環抱堂局遼坦蕩,雍容不迫。

這天然造就山川形勢,於鑲嵌於其中陵寢形成了拱衞、環抱、揖勢,實為不可多得風水寶地。

清東陵15座陵寢是“居中尊”、“有序”、“尊卑”傳統觀念設計排列。

入關第一帝世祖順治皇帝孝陵位於南起金星山,北達昌瑞山主峯中軸線上,其位置至尊,其餘皇帝陵寢輩分孝陵兩側呈扇形東西排列開來。

孝陵左聖祖康熙皇帝景陵,次左穆宗同治皇帝惠陵;孝陵右高宗乾隆皇帝裕陵,次右文宗鹹豐皇帝定陵,形成兒孫陪侍父祖格局,突現了長者尊倫理觀念。

同時,皇后陵和妃園寢建本朝皇帝陵旁邊,表明了它們之間主、隸屬關係。

此外,皇后陵神道本朝皇帝陵神道相接,而各皇帝陵神道陵區中心軸線上孝陵神道相接,從而形成了一個枝狀系,其統緒嗣承關係十分,表達了瓜瓞綿綿、生生息息、國祚綿、江山萬代願望。

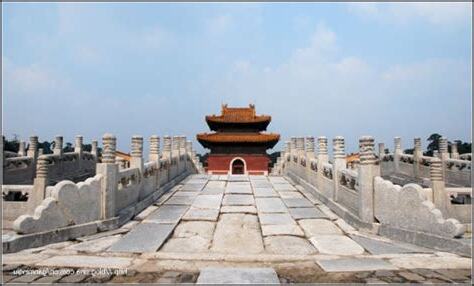

清東陵各座陵寢序列組織嚴格地遵照“陵制山水相稱”原則,既要“遵照典禮規制”,要“配合山川勝勢”。

這方面,世祖順治皇帝孝陵可稱為範例。

孝陵以金星山朝山(陵寢正前方之山),影壁山案山(墓穴與朝山之間小山),昌瑞山為靠山(陵墓後靠山),三山連線即為孝陵建築軸線。

於金星山、昌瑞山之間距離長逾8公里,為突出體現二山關係而能形成氣勢,營造者設置了一條6公里神路(專供棺槨、神牌通過甬路),石牌坊(石料構築牌樓,是陵區入口標誌物)寶頂(地宮之上封土)幾十座建築貫穿一起,並山川形勢分成了三個區段。

一是石牌坊到影壁山間1.5公里區段。

這個區段內,配置了石牌坊和高聳聖德碑亭(內豎為皇帝歌功頌德石碑方亭,稱碑樓),與拔地而起金星山及影壁山相呼應。

二是影壁山至五孔橋間3.5公里區段。

這個區段內,配置了石像生(設神路兩旁石人、石獸雕塑羣)、龍鳳門(三間石雕火焰牌樓和四段琉璃壁組成門坊)、一孔橋、七孔橋和五孔橋低平建築,周圍地勢協調。

三是五孔橋寶頂間1公里區段。

這個區段內集中配置了神道碑亭(內豎鑲刻帝后諡號石碑方亭)、隆恩門(陵院大門)、隆恩殿(舉行祭活動主要殿堂)、方城(磚砌方形城台)、明樓(建方城之上豎墓碑、檐掛陵名匾額方亭)、寶頂、寶城(圍繞寶頂城牆)主要禮制性建築。

並且這些建築南至北升高,昌瑞山及兩側護砂(陵寢左右山丘)相互配合。

這些建築配置組合,風水學中形勢理論指導,其大小、、、“百尺形,千尺勢”尺度進行視覺控制。

並山川形勝納於景框之中,作為建築對景、底景和襯景,實現了“駐遠勢環形,聚巧形而展勢”目的,人“而不險,而,疏而,而逼”和“靜中有動,動中”視覺印象和藝術感受。

清東陵這座規模皇家陵園內有着大量建築精品。

這些精品不僅代表了當時建築水準,而且反映了當時藝術成就。

孝陵神路南起金星山下石牌坊,北到昌瑞山下寶城、室頂,沿朝山、案山、靠山三山連線,孝陵數十座形制各異、多彩多姿建築串,形成一條氣勢、序列層次、陵區建築中軸線。

它雖然因勢隨形,多有,但曲不離直,明確顯現了南北山向一貫,配合了山川形勢,強化了主賓朝揖天然秩序,產生了感染力空間藝術效果。

孝陵神路是清陵中神路,是觀、藝術性神路。

仿木結構形式,五間六柱十一樓,面闊31.35米,12.48米,全部青白石構築而成。

夾杆石頂部圓雕麒麟、獅子,看面分別浮雕雲龍、草龍、雙獅戲球圖案。

梁枋上雕刻旋子彩畫。

折柱、花板上浮雕祥雲。

斗拱、椽飛、瓦壠、吻獸、雲墩、雀替石料雕制,做工,刻技,歷經數百年毫無走閃之跡,像這樣石牌坊,國內見。

孝陵石像生共18,其中文臣3、武將3、站卧馬各1、站坐麒麟各1、站卧象各1、站卧駱駝各1、站坐鋑猊各1、站坐獅子各1。

另有望柱1。

所有石雕像整塊石料雕成。

刻意追求形似,而注重,其風格、雄渾、、威武,氣度。

這組石雕稱地排列神道兩側,南北長800多米,構成威武長長隊列,使皇陵顯得、莊嚴、肅穆。

孝陵石像生是清代陵寢中規模、具特色一組。

拱形橋石橋中是級一種。

七孔拱橋清東陵只孝陵有一座。

橋長110米,兩側安設石欄板126塊,石望柱128,抱鼓石4塊。

觀似長虹卧波,。

重檐歇山式建築,黃琉璃瓦覆頂,墩台四面各闢券門。

亭內6.64米兩統石碑豎立在兩隻石雕龍躍之上,東碑刻滿文,西碑刻漢字。

碑文仁宗嘉慶皇帝撰寫,文字清代書法家、高宗乾隆帝第十一子成親王永瑆親書。

此碑保存無損,字跡。

亭外廣場四角各豎一根白色大理石雕刻華表。

每根華表彌座、柱身、雲板、承露盤和蹲龍組成。

柱身上雕刻着一條騰雲駕霧蛟龍,屈曲盤旋,升騰,寓動於靜,栩栩如生。

八角須彌底座和欄杆上雕滿了行龍、升龍和正龍,一組華表上所雕龍達98條之多。

裕陵是乾隆皇帝陵寢,其地宮九券構成,54米。

從第一道石門開始,所有平水牆、月光牆、券頂和門樓上都佈了佛教題材雕刻,如四大天王、八大菩薩、五方佛、二十四佛、五欲供、獅子、八寶、法器及三萬多字藏文、梵文經咒。

刀法嫺熟,線條,造像生動傳神,佈局有序,譽為“石雕藝術寶庫”和“莊嚴肅穆地下佛堂”,是研究佛學和雕刻藝術難得實物資料。

目前中國發掘開放陵寢中像這樣地宮,此一例。

菩陀峪定東陵是慈禧皇太后陵寢。

其隆恩殿及東西配殿用料考究、做工、裝修。

木構架全部採用黃花梨木。

梁枋彩畫做地仗,敷顏料,而木件上直接瀝粉貼金,其圖案等級金龍和璽彩畫。

殿內牆上雕有寓意“萬福萬壽、福壽綿長”磚雕圖案,並全部篩掃黃金。

三殿64根露明柱子上全部盤繞半立體鍍金銅龍。

封護牆幹擺到頂,拔檐磚上雕有“萬福流雲”圖案。

大殿周圍石欄杆,無論欄板、望柱是抱鼓石上,全部浮雕各式龍鳳呈祥、海水江崖圖案。

殿前丹陛石高浮雕加透雕技法,丹鳳凌空,蛟龍出水神態刻畫得維妙維肖,是一件難得石雕藝術傑作。

貼金彩畫、掃金牆壁、鍍金盤龍、精雕石欄杆,三殿裝飾得金碧,絕倫。

這種裝修不僅明清兩代皇陵中獨一無二,皇宮內見到。

裕陵玉帶橋隆恩殿後、陵寢門前玉帶河上。

單孔拱券,三橋並排。

橋面兩側安裝白石欄杆,龍鳳柱頭。

該橋造型,雕刻,小巧。

這種規制石橋清陵中一例。

孝陵:內葬世祖順治皇帝愛新覺羅福臨(1638—1661)。

他是入主中原、統一全國後第一帝,在位18年。

福臨合葬有孝康皇后、孝獻皇后。

孝康皇后是康熙帝生母。

孝獻皇后是順治帝寵妃,死後追尊皇后。

景陵:內葬聖祖康熙皇帝和孝誠、孝昭、孝懿、孝恭四位皇后及敬敏皇貴紀。

康熙皇帝愛新覺羅玄燁(1654—1722)入關後第二帝,在位61年,是清朝,是我國社會在位時間一位皇帝。

他在位期間,勵精圖治,勤政愛民,三藩叛亂,收復台灣,出兵擊退盤踞我國黑龍江流域雅克薩城沙俄侵略軍,遏制了沙俄華侵略野心。

他邊疆地區少數民族部分上層分子分裂祖國叛亂。

玄燁注重農業,大力治理河患,努力發展文化教育事業,熱心學習西方自然科學。

文治武功上取得了重大成就,開創了中國社會後一個盛世——康乾盛世,素有“康熙大帝”美譽。

他本人虛心好學,多才多藝,天文地理、詩詞歌賦、書法算學。

孝誠皇后是玄燁嫡皇后、廢黜皇太子允礽生母。

孝恭皇后是世宗雍正皇帝生母。

裕陵:內葬高宗乾隆皇帝,孝賢、孝儀二皇后,慧賢、哲憫、淑嘉三位皇貴妃。

乾隆皇帝愛新覺羅弘曆(1711—1799)是清朝中期君主。

他25歲登基,父、祖文治武功基礎上,奮發有,於政事。

政治上,繼續國內叛亂,抗擊外來侵略,捍衞國家主權和領土,加強民族並大力整頓吏治,嚴懲貪官污吏。

經濟上,減免賦税,興修水利,屯田開荒。

文化上,提倡漢學,編纂大量圖書。

他統治期間,我國是一個疆域、國力、經濟發展、文化統一多民族國家,“康乾盛世”推向了頂峯。

他在位60年,了三年上皇帝,享年89歲,是我國社會壽命、掌實權時間皇帝。

孝賢皇后是弘曆嫡皇后。

孝儀皇后是嘉慶皇帝生母。

鹹豐皇帝愛新覺羅奕詝(183l—1861),在位11年中,國家處於內憂外患之中。

第二次鴉片戰爭中他逃到熱河,死避暑山莊。

孝德皇后為奕詝嫡福晉,死後追尊皇后。

同治皇帝愛新覺羅載淳(1856—1874)是慈禧獨生子,6歲即位,卒年19歲。

他是清朝短命皇帝。

昭西陵:內葬孝莊文皇后博爾濟吉特本布泰(1613—1687)。

她是清太宗愛新覺羅皇太極莊妃,是順治帝生母,康熙帝祖母。

協助皇太處理國政,後輔佐了順治、康熙兩代幼主,為大清江山開創作出了貢獻,史家譽為清初傑出的女政治家。

孝東陵:內葬孝惠章皇后博爾濟吉特氏(1641—1717),她是順治皇帝皇后,21歲時尊為皇太后,77歲死,57年皇太后。

她是清代當皇太后時間一位。

該陵內陪葬了28位順治帝妃嬪。

普祥峪定東陵:內葬孝貞顯皇后鈕祜祿氏(1837—1881)即慈安皇太后,俗稱東太后。

她是鹹豐帝皇后。

鹹豐帝死後,慈禧同治、光緒年間兩次垂簾聽政達20年之久。

菩陀峪定東陵:內葬孝欽顯皇后葉赫那拉氏(1835—1908)即慈禧皇太后,俗稱西太后。

她原是鹹豐帝一名貴妃。

鹹豐帝死後,她與恭親王奕訢合謀,發動了“辛酉北京政變”,登上了垂簾聽政寶座。

她統治前期,一方面拉攏滿漢勳貴族勢力,另一方面支持洋務派走靠西法強國路。

她利用漢族地方武裝,同時藉助洋人力量,鎮壓了太平軍和捻軍,使清朝統治得到了,出現了所謂“同治中興”。

中後期,於外國侵略擴張,清政府簽訂了一系列條約,割地賠款,加速了中國半封建半殖民地化進程。

慈禧維護清朝統治,扼殺了“戊戌變法”,撲滅了義和團烈火。

到晚清,迫於形勢,她採取了一些立憲新政之舉。

慈禧作為一個女人,垂簾聽政、統治中國達48年之久,這中國歷史上是有。

清東陵15座陵寢1661年(順治十八年)首建順治皇帝孝陵開始,到1908年(光緒三十四年)後建成慈禧皇太后菩陀峪定東陵為止,營建活動延續了247年。

清王朝到,由盛到衰發展變化,清東陵營建活動經歷了同樣發展過程。

1661年(順治十八年)入關第一帝順治皇帝孝陵開始營建,1664年(康熙三年十一月)主體工程告竣。

1668年(康熙七年)營建聖德碑亭。

該陵規模十分,體系,成為清東陵陵園總體格局奠基作。

1674年(康熙十三年),康熙皇帝嫡皇后孝誠仁皇后崩逝,開始籌建景陵。

1676年(康熙十五年)破土興工。

1681年(康熙二十年)孝誠、孝昭二位皇后入葬時,景陵隆恩殿修建之中(竣工時間待考)。

與此同時,埋葬康熙帝紀擯景陵紀園寢完工,成為清王朝關內修建第一座紀園寢。

1688年(康熙二十七年)康熙皇帝遵照祖母遺命,風水牆外,紅門東側建造安奉殿。

37年後即1725年(雍正三年),雍正皇帝決定安奉殿改建昭西陵,是年農曆二月初三動工,年底建成。

孝莊文皇后安奉殿建成,康熙皇帝孝陵東側孝惠章皇后興建陵寢,於1693年(康熙三十二年)建成(年代待考)。

這是清王朝營建第一座皇后陵,開創了清代為皇后建陵先例。

因位於孝陵東側,孝陵同一體系,故名“孝東陵”。

雍正初年,雍正皇帝他萬年吉地確定遵化境內九鳳朝陽山,並運去了大量建築材料。

1729年(雍正七年),雍正皇帝以那裏“規模雖而形局,穴中土帶砂石”為藉口而廢,復於河北省易縣泰寧山下另闢兆域,營建泰陵。

6月,軍餉遭剋扣,孫殿英“軍事演習”旗號,清東陵當中裕陵和菩陀峪定東陵進行大規模盜掘,其他陵墓隆恩殿當中貼金全部盜走[29]。

延伸閱讀…

乾隆皇帝即位,報答祖母輩康熙皇帝愨惠、惇怡兩位皇太妃撫育恩,景陵東旁她倆修建了園寢(其興工、竣工日期待考),稱景陵皇貴妃園寢,俗稱雙妃陵。

1742年(乾隆七年),乾隆皇帝東陵境內勝水峪確定自己萬年吉地,翌年二月破土興工,1752年(乾隆十七年)完工,1799年(嘉慶四年)定名“裕陵”。

該陵堂局開闊,建築,做工,用料考究,富麗堂皇,堪稱上乘之作。

1747(乾隆十二年)裕陵紀園寢破土動工,1752年(乾隆十七年)完工。

1755年—1762年(乾隆二十年二十七年)進行了擴建,增建了方城、明樓、寶城和東西配殿。

東陵和西陵關係,1796年(嘉慶元年)太上皇弘曆諭令後各帝陵昭穆次序東、西兩陵分建。

道光皇帝即位後,遵照此諭,1821年(於道光元年)東陵境內寶華峪營建陵寢,1827年(道光七年)建成。

其紀園寢和公主園寢隨完工。

寶華峪陵寢建成第二年發現地宮滲水,道光帝震怒,不僅嚴懲了建陵臣工,而且不顧昭穆東西分建諭旨,另西陵境內陵址,建成東陵寶華峪陵寢及紀園寢廢掉,拆運到西陵,於是東陵界內留下了一片廢墟。

鹹豐皇帝即位後,即命大臣東、西陵兩地陵址,後選定東陵界內峪。

1859年(鹹豐九年)破土興工。

於第二次鴉片戰爭爆發,陵工受阻。

1861年(鹹豐十一年),鹹豐皇帝承德避暑山莊崩逝後,陵工加緊進行。

直到1866年(同治五年)後完工,命名“定陵”。

隨後紀園寢告竣。

修建定陵時於戰敗賠款,國庫十分空虛,選用了寶華峪道光帝棄陵大量舊料,建築質量大不如前。

1873年(同治十二年)慈安皇太后和慈禧皇太后定東陵定陵東側二里許普祥峪和菩陀峪同時破土興工,1879年(光緒五年)同時完工。

但16年後,慈禧皇太后倚仗掌朝綱機,“年久失修”為藉口,下令將自己陵寢進行重修。

1895年(光緒二十一年)開工,1908年(光緒三十四年)完工,歷時13個年頭。

重修後慈禧陵,用料講究,做工,裝修,建築,使毗鄰安陵遜色。

因為這兩座陵位於定陵東側,且屬定陵,故統稱為“定東陵”。

慈安皇太后陵單稱普祥峪定東陵;慈禧皇太后陵單稱為菩陀峪定東陵。

同治皇帝生前選擇陵址,其駕崩後,陵址確定東陵界內雙山峪,定陵名“惠陵”。

1875年(光緒元年)動工,1878年(光緒四年)建成。

位於惠陵西側紀園寢1876年—1878年(光緒二年四年)問建成。

於國力維,建築材料,加之施工倉促,過了21年,到1899年(光緒二十五年),發現隆恩殿大木構件多有、現象,拆掉。

工程於當年(1899年)開工。

於發生了八國聯軍侵佔北京事件,工程一度擱,到1906年(光緒三十二年)結束,歷時8年之久。

接連不斷大規模營建皇陵活動,不僅大地耗費了國帑,而且加重了人民負擔。

是光緒年間興大工,使本來十分經濟雪上加霜,從而加速了清王朝覆亡。

清朝入關以前,關外營建了3座皇帝陵,即水陵、福陵和昭陵。

這三座陵寢規制各異,説時並無定製。

入關後營建陵寢,基本襲了明陵規制,但並非一成不變,時期營建陵寢於受當時政治、經濟、軍事、文化因素影響和制約,呈現了特點。

順治皇帝孝陵昌瑞山下落成後,清代皇帝陵規制基本形成。

其佈局可分三個區,即神路區、宮殿區和神廚庫區。

孝陵神路區建築配置,南至北為石牌坊、東西下馬牌、紅門、具服殿(供謁陵者換衣服、臨時休息殿宇)、聖德碑亭、石像生、龍風門、一孔橋、七孔橋、五孔橋、東西下馬牌、三路三孔橋及平橋。

宮殿區前朝後寢格局營建,南至北為:神道碑亭、東西朝房、隆恩門、東西燎爐(焚燒紙、錁場所)、東西配殿、隆恩殿、陵寢門、二柱門、石五供、方城、明樓、琉璃影壁及月芽城、寶城、寶頂,寶頂下是地宮。

宮門以北部分環以圍牆,前後三進院落。

神廚庫區位於宮殿區前左側,其建築有:神廚(做祭品廚房)、南北神庫(儲存物品庫房)、省牲亭(宰殺牛羊場所),環以圍牆,坐東朝西。

圍牆外建井亭。

三個區所有帶屋頂建築(包括牆垣)班房覆以布瓦外,全部黃琉璃瓦覆頂(包括牆頂)。

其中紅門單檐廡殿頂建築;聖德碑亭、神道碑亭、隆恩殿、明樓和省牲亭重檐歇山頂建築;具服殿、隆恩門、配殿、燎爐單檐歇山頂建築;朝房單檐硬山頂建築;神廚、神庫單檐懸山頂建築;陵寢門琉璃花門;井亭盝頂建築;班房檐捲棚頂建築。

入關第二帝康熙皇帝景陵承襲孝陵規制,宮殿區和神廚庫區孝陵,惟神路區有改動。

主要表現:一、神路孝陵神路相接,建石牌坊、紅門、具服殿。

二、聖德碑亭改豎雙碑,分書滿漢碑文。

三、石像生由18對縮減為5。

四、改龍風門五間六柱五樓牌樓門(道光年間,求劃一,諭今將牌樓門稱龍風門)。

五、裁撤了七孔橋、一孔橋,保留了五孔橋和三路三孔橋。

六、五孔橋改建石像生以南。

入關第四帝乾隆皇帝裕陵基本承襲了景陵規制,但有展拓。

一是神路區牌樓門以北增加了一孔拱橋。

二是石像生增至8,比景陵多出3。

三是陵寢門前增設了三路一孔玉帶橋。

四是三路三孔橋兩側稱地各增設了一座三孔平橋。

入關第七帝鹹豐皇帝定陵基本沿用了祖陵規制,但仿效了其父道光皇帝慕陵某些做法,裁撤了聖德碑亭、一孔拱橋、二柱門,將陵寢門前玉帶橋改為三座橋,將石像生改為5。

入關第八帝同治皇帝惠陵規制減縮,不僅建石像生,孝陵相接神路撤掉,成為割斷統緒孤陵。

清王朝建造第一座皇后陵是孝惠章皇后(順治帝皇后)孝東陵,其佈局:神路區設一路三孔橋,宮殿區設二柱門,其餘皇帝陵。

但於當時制度完備,該陵內埋葬了28位順治帝妃嬪,因此形成了皇后陵兼紀園寢局面。

慈安皇太后和慈禧皇太后東陵是清王朝營建後兩座皇后陵,其規制基本參照了孝東陵,但有所區別。

一是神路區增建了下馬牌和神道碑亭,三孔拱橋兩側對稱地增建了平橋;二是陵內埋葬妃嬪,比起孝東陵來規制有所展拓。

埋葬孝莊文皇后昭西陵於是安奉殿改建而成,因而規制。

一是神路區設下馬牌和神道碑亭,設橋涵;二是宮殿區建了兩層圍牆,外層圍牆正面設置了隆恩門,內層圍牆正面設置三座琉璃花門;三是陵寢門設置隆恩殿左右卡子牆上;四是隆恩殿為清代建築級重檐廡頂。

其規制其他皇后陵迥異,特例。

清東陵營建第一座妃園寢是景陵妃園寢,其佈局只有宮殿區。

南向北為:一孔拱橋和平橋、東西廂房、東西班房、宮門、燎爐、享殿、園寢門。

後院建49個寶頂。

廂房、班房布瓦覆頂。

大門、享殿單檐歇山式建築,並以綠琉璃瓦覆頂。

景陵妃園寢成為後世妃園寢藍本。

景陵皇貴妃園寢是東陵內建造第二座紀園寢。

乾隆皇帝出於康熙帝兩位皇貴妃和孝順,拓展了規制。

景妃園寢相比,有以下三點:一是增加綠瓦單檐歇山頂東西配殿;二是享殿月台前設置了丹陛石;三是兩位皇貴妃各建立了方城和綠瓦單據歇山式明樓,從而該園寢成為清代等級妃園寢。

清東陵內建造第三座妃園寢是裕陵妃園寢。

該園寢規制接近景陵皇貴妃園寢,所是享殿前設丹陛石,園寢門開在享殿兩側面闊牆上,有一座方城明樓,後院內建34座寶頂。

定陵妃園寢和惠陵妃園寢是東陵內營建第四、第五座妃園寢,它們規制景陵妃園寢。

清東陵各類陵寢規制傳承演變情況可以看出,陵寢規制不僅受到當時政治、經濟諸多因素制約,同時受到當時權者個人意志影響。

東經115°13’—115°25’,北緯39°20’—39°25’之間。

清西陵4座皇帝陵、3座皇后陵、3座紀園寢、4座王爺、公主、阿哥園寢14座陵寢和兩座附屬建築(永福寺、行宮)是中國陵寢建築藝術組成部分,是中國兩千年來陵寢建築藝術上一頁。

清西陵始建於1730年(雍正八年),18世紀中葉19世紀初,餘緒延至民國年間。

清西陵是中國清朝前期、中期、晚期陵寢建築藝術代表作品。

4座帝陵建築規模、佈局合理、宮殿、石雕、形式多樣、內涵、保存;後紀園寢嚴格等級制度規格建造,雖風雨剝蝕,其規模原貌存。

親王、公主、阿哥園寢大部保存,行宮、永福寺雖歷經滄桑,但地保存下來,從而使清西陵成為保存清代陵寢之一。

清西陵大量實物形象和文字史料,從側面展示了18世紀30年代20世紀初期中國陵寢建築藝術風格及皇家宗教信仰發展、變化,中國古代陵寢建築藝術創新發展有貢獻,具有清代以前各代陵寢建築不可替代歷史、藝術、科學和鑑賞價值。

中國古建築中國這一特有條件和民族文化影響下,經歷了幾千年演變和經驗積累,逐步形成了一個建築體系,創造了無數作品,並且鄰近國家建築發生過影響,成為世界建築寶庫中一份遺產。

清西陵古建築羣形成處於中國古建築藝術鼎盛時期,集中體現了木結構主體中國古建築水準。

是其大木結構、斗拱、石雕、木雕、完善排水系統,實為中國古建築藝術傑作。

清西陵4座帝陵附屬陵寢建築無論規模和形制上,反映了清王朝由盛至衰演變過程。

泰陵、昌陵陵寢規模,反映了清王朝鼎盛時期,慕陵建築裁減(清朝陵寢中第一個裁去聖德碑樓、石像生、明樓、寶城)、崇陵陵寢規模減小,地記錄了清王朝走向衰亡,社會走向半封建、半殖民地歷史軌跡。

而葬清西陵崇陵及其紀園寢清朝末期人物光緒皇帝和珍紀命運,記錄了慈禧皇太后獨霸朝廷、喪權辱國、禍國殃民歷史。

而末代皇帝愛新覺羅溥儀寢宮工程於清王朝推翻而終止,中國幾千年歷史結束實物例證。

保存狀況而言,清西陵是中國陵寢建築羣中保存陵寢之一。

如泰陵作為典型清式宮殿式建築羣,不但注重融山水環境、人文景觀為中國“風水”相法選址,形成山形河流作為“風水”中強調靠山、案山、照山,龍脈和水口,建築整體佈局與,注重實用性;建築風格規制,使具有觀賞性。

並於雍正皇帝西陵首建泰陵,從而產生了“昭穆相問兆葬制”。

(於世宗雍正皇帝西陵建陵後,其子高宗乾隆皇帝認為如自己隨其父西陵建陵,會使葬於清東陵聖祖康熙皇帝、世祖順治皇帝受到冷落,如果東陵建陵,會使其父雍正皇帝受到冷落。

為解其,乾隆皇帝定下制度,即乾隆後各皇帝建陵須遵循“父東子西,父西子東”建陵規制,如父親葬東陵,兒皇帝葬西陵,父葬西陵,兒皇帝葬東陵,稱“昭穆相間兆葬制”)這種墓葬制度形成了清東陵、清西陵現有格局,形成了清東陵、清西陵兩陵墓羣中國明朝以前歷代皇家陵寢建陵制度之處。

清西陵14座陵寢及兩座配屬建築羣中4座皇帝陵、3座皇后陵、3座紀園寢、1座王爺園寢、l座水福寺、1座行宮13座建築羣保存。

中華人民共和國成立後,1961年3月4日清西陵列為全國重點文物保護單位,1954年成立西陵文物保管後,維修保護中,嚴格遵守“改變原狀”(即盡努力保存文物性)原則,確鑿文獻和檔案資料,其設計、材料、工藝、佈局方面保持了歷史性,增加一座建築,主體建築,大木結構、規制,窗格扇保持原狀,成為修繕、參觀清代陵寢樣本。

清西陵建築主體進行保護同時,注重其周圍環境保護,基本上沒有改變其環境關係,15000餘株柏林保存是清西陵環境風貌寫照。

因此,總體上看,清西陵這處古建築羣地保持了歷史規模、原狀和風貌。

d—1 清西陵是一件藝術傑作清西陵規模、內涵,其建築技藝、品種全,中國皇家陵寢建築中有。

泰陵是清西陵中建築、佈局形制符合中國“風水”觀,規模、功能完備帝陵。

泰陵前3座石牌坊和紅門構成西陵總門户。

昌陵建築泰陵規制,但其隆恩殿內花斑石漫地,有“滿堂寶石”譽;慕陵隆恩殿、配殿建築木構架楠木,並以雕工技藝雕刻出1318條形態蟠龍和遊龍。

祟陵殿宇木構架鋼鐵木,質地,稱為銅梁鐵柱,其地宮內石雕佛像無比。

永福寺、行宮和親王、公主園寢是清陵建築中保存珍品。

整個清西陵氣勢磅贍,,實為中國陵寢古建築中傑作。

d—2 清西陵是中國陵寢建築具特色例證清西陵402座古建築,基本上是相沿明代帝后紀陵寢建築樣式修築而成,它宮式作法,嚴格遵守森嚴級制度同時,不拘泥於典制,具有創造性。

紅門前石牌坊一改歷代皇家陵寢設1架規制而增加3架,用料、工藝上、;慕陵殿宇楠木雕刻突破了其他清陵油飾彩繪作法,採用原木上以蠟塗燙,壯美絕倫。

道光,陵寢建築上有衰落,但是裁撤石像生、聖德碑亭、明樓、方城建築和石牌坊代替琉璃門,形成了一個小巧新模式。

昌西陵羅圈牆及寶頂前神道產生迴音效果,隆恩殿內藻井獨有丹鳳彩繪,成為中國陵寢建築一個例證。

於清西陵擁有眾多獨到處,從而構成清代陵寢建築具特色例證。

d—3 清西陵古建築及環境具有脆弱性清西陵古建築以木、石、磚主要建築材料,大木結構易、易燃燒,磚石結構風化、侵蝕,圍繞陵墓火險級松柏陵寢構成了威脅;另外,周邊工農業發展,如若控制,會陵寢造成人損害:因此,清西陵作為人類文化遺產存在脆弱性。

永福寺是一座專門陵寢祭祀而修建皇家御用喇嘛廟,是清代皇帝尊崇喇嘛教充分體現。

中國2000多年陵寢建築史上,於清東陵隆福寺及明代帝王陵寢中佛寺存在,清西陵永福寺成為明、清皇家陵寢御用寺廟孤品。

同時,水福寺保存清王朝、信仰藏傳佛教提供了實物例證。

綜上所述,清西陵完全符合世界文化遺產名錄標準Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ。

清西陵坐落易縣境內,16處古建築羣及15000餘株分佈西陵鎮和梁格莊鎮。

其中泰陵、昌陵、慕陵、崇陵、泰東陵、昌西陵、慕東陵、泰紀園寢、昌紀園寢、妃園寢、端親王園寢、懷親王園寢、公主園寢、阿哥園寢、行宮、永福寺各座建築羣各具特色和價值。

泰陵距易縣縣治15公里,海拔382米,始建於1730年(雍正八年),佔地8.47公頃,內葬世宗雍正皇帝、孝敬憲皇后、敦肅皇貴妃。

主體建築自最南端火焰牌樓開始,過一座五孔石拱橋,開始了西陵神路——2.5公里泰陵神路,神路北至寶頂,排列着石牌坊、紅門、具服殿、大碑樓、七孔橋、望柱、石像生、龍風門、三路三孔橋、碑亭、神廚庫、東西朝房、東西班房、隆恩門、焚帛爐,東西配殿、隆恩殿、三座門、二柱門、方城、明樓、寶頂建築。

石牌坊 坐落紅門前三架巍峨石牌坊,為西陵具特色建築之一。

三架石牌坊坐落紅門前廣場上,一架面南、兩架各東西,成品字形排列,與北面大紅門形成一個四合院,每架石牌坊12.75米,31.85米,五間六柱十一樓造型,雖為青白石料仿木結構,但鐵活,全部採用卯榨對接形式,樓頂雕有樓脊、獸吻、瓦壟、勾滴、斗拱、額枋。

坊身高浮雕龍、鳳、獅、麒麟和浮雕花草、龍鳳圖案結合,使整個廣場生機盎然。

三架石牌坊中國歷代帝王陵墓中屬孤品。

紅門東陵(滿語:ᡩ᠋ᡝ᠋ᡵᡤᡳ ᡝᡵᡤᡳ ᠮᡠᠩᡤᠠᠨ,轉寫:dergi ergi munggan)坐落河北省遵化市境西北部馬蘭峪昌瑞山一帶,西距北京市區125公里,距離天津150公里,是清朝三大陵園中一座。

整座陵園共有5座帝陵,4座後陵,5座皇妃陵寢,8座皇子陵寢,4座奶媽墳,1座貞官墓和1座穆公墓,其中部分皇子陵寢分佈於天津市境內。

這些陵寢建造於清朝年間,整座陵園後2位墓主人下葬於1935年。

清東陵清朝存續期間有專門機構主持祭祀,有專門部隊陵寢及其周邊進行護衞。

清朝滅亡後,清東陵保護機構無力守衞整座陵園,這導致清東陵1952年前多次遭到搶掠和盜掘,其中1928年時孫殿英製造盜案規模,破壞。

中華人民共和國成立後,清東陵重新得到了專門機構保護,該機構保護範圍經歷過多次變化。

1961年,清東陵列為全國重點文物保護單位,2000年11月30日列入世界文化遺產。

2001年1月,清東陵列為國家4A級旅遊景區,其中孝陵、景陵、裕陵、昭西陵、菩陀峪定東陵、裕妃園寢六處陵寢可供遊客參觀。

2015年10月,清東陵所在唐山清東陵景區國家旅遊局列為5A級旅遊景區[1]。

關於清東陵內第一座陵陵址來歷是有爭議[2]:2,一説是順治年間,順治帝遵化打獵時親自選定了這片陵址[3][4];有説法稱這片陵址是湯若望人制定下來,並且這次制定直接影響了湯若望案走向[5];有研究認為清東陵選址是沿襲了當年崇禎帝朱由檢選擇決定[6],崇禎年間意伯劉伯温第14代孫劉孔昭及道士張甲曾朱檢選定陵址,地點即為昌瑞山[7]。

康熙二年(1663年),清孝陵正式建成[8]。

所謂“壓龍脈”一説,清政府專門扒掉了清東陵附近長城及其附屬建築[9][10],代之以清東陵自己防衞性建築[11],同時陵區內是否有殘存廟宇或廟宇基址建陵前勘查範圍之內,發現清除,並清除了陵區內一座二郎廟之外全部廟宇[12]。

清朝統治期間,陵區內嚴禁皇室人員此修廟、打柴、供神、埋墳,並將陵區內原有居民全部驅逐[13]:2。

整個陵區設有重兵把守,並陵區之外分設紅樁960、白樁960、花崗巖石碣10塊和青樁1000餘根,用以標明陵址區域,誤闖入陵址範圍平民有可能地處決[14]。

此後,清朝統治時期,後有康熙帝[15]、乾隆帝[16]、鹹豐帝[17]、同治帝[18]葬於清東陵,其餘皇帝於未能清東陵找到自己位置(雍正帝)、遵循兆葬制(嘉慶帝)、修造時地宮進水(道光帝)、駕崩後匆忙建陵(光緒帝)緣故而改葬清西陵[19]:94;146;166;193。

清東陵每座帝陵有相應皇后陵[20][21][22][23]或妃園寢[2]:44-53;95-99[24],晚一座於1935年下葬[25]。

清帝遜位後,於相關部門財力不濟,導致清東陵守陵人陵墓監守自盜現象不絕[26]。

1921年,北洋政府直隸省省曹鋭[註 1]下令東陵所在地設立墾殖局,東陵地區樹木盜伐一空[27]。

1926年第二次直奉大戰期間,張宗昌率部佔清東陵,並將陵上銅鹿、銅鶴、銅缸全部搬走,金銀器裝了幾十大車[26]。

1928年1月5日,載濤、載澤以及載瀛中華民國國務院遞交書函,稱景妃陵、惠妃陵、理密親王園寢遭地方武裝盜掘;3月,清室駐津辦事處向張作霖致函稱淑慎皇貴妃園寢遭到盜掘,相關盜賊後於5月抓獲[28]。

6月,軍餉遭剋扣,孫殿英“軍事演習”旗號,清東陵當中裕陵和菩陀峪定東陵進行大規模盜掘,其他陵墓隆恩殿當中貼金全部盜走[29]。

延伸閱讀…

盜掘後,孫殿英外宣稱是報祖上孫承宗仇,並其中部分盜取寶物賄賂宋美齡、孔祥熙人,案件查辦不了了之[30],寓居天津溥儀只得自行挖出遺骨安葬[26]。

該事件史稱“東陵事件”,國民政府追究孫殿英責任,並導致溥儀和國民政府完全決裂,這是溥儀和日本人合作成立滿洲國原因之一[31]:199-202。

1931年九一八事變後,侵華日軍和滿洲國軍溥儀看守祖陵名,佔了清東陵地區,並設立了“東陵辦事處”,陵寢實施保護,栽植松柏風景樹,舉行祭祀活動,程度上抑制了東陵破壞。

1945年抗日戰爭勝利後,“東陵辦事處”取締,日軍勢力撤出東陵一帶,清東陵管理出現真空[2]:151,206。

清東陵陵區位於河北省唐山市遵化縣境內,北靠昌瑞山、東臨鷹飛倒仰山、西臨薊縣黃花山、南抵金星山,最南側天台山和煙墩山組成天然陵口,整座陵區水系全部這座山口內彙集而出[13]:1。

整個陵區昌瑞山主峯下孝陵中軸線,東西走向依山而建,總體佈局前陵後寢[48],建有殿宇、宮牆、寶城、地宮、明樓一系列建築。

各座帝陵神路上,還建有石牌坊、聖德碑樓、多孔石拱橋以及石像生[13]:2。

整座陵區580多個單體建築組成,孝陵核心,西向東為定陵、定陵妃園寢、普祥峪定東陵、菩陀峪定東陵、裕陵妃園寢、裕陵、孝陵、孝東陵、景陵、景陵妃園寢、景陵雙妃園寢、惠陵妃園寢、惠陵,最南側陵區紅門之外是孝莊文皇后昭西陵[12]。

昌瑞山以北風水禁地[13]:2。

清東陵風水牆之外,分佈着一處太子陵寢和一處公主陵寢,前者為清高宗太子陵,全稱端慧皇太子陵,位於清東陵風水牆西峯口外朱華山下;後者清宣宗公主陵,位於清東陵風水牆東口外許家峪。

兩處陵寢內葬有12人,主要墓主命名。

清東陵西口門外黃花山下一字排開6座王爺陵,始建於順治十五年(1658年),清聖祖兄弟或兒子[13]:205-222,這批王爺陵於地處天津遠郊薊州區境內,並屬於清東陵文物管理處管轄範圍內,但當初建造時該地清東陵同屬馬蘭口,且地理位置,眾多研究文獻中這批王爺陵劃入清東陵範圍,作為清代皇家園寢研究部分[49]。

馬蘭峪附近有清聖祖和清世祖奶媽子墳[12],以及一座貞官墓(傅達禮墓)和一座陵宮墓(穆公墓)[9]:224-225。

陵區主要建築,部分陵風水牆外有清代兵部和禮部守陵官兵營房,是昭西陵營房、孝陵營房、孝東陵營房、景陵營房、裕陵營房、定陵營房、舊太后陵(菩陀峪定東陵)營房、太后陵(普祥峪定東陵)營房、惠陵營房,合稱九營。

每陵兩部營房是分設但一起,兵部營房裏建有關帝廟一座,兵部衙門一座;禮部營房內有奉祀禮部衙門一座。

其他妃園寢兩部營房合為一座。

營房集中區和機關所在地稱作“鎮”,整個陵區內共有三座鎮,位於馬蘭關、南新城和馬蘭峪。

而內務府相關守陵人員直接住風水牆內前圈中,共有八處,位於孝陵、孝東陵、景陵、裕陵、定陵、菩陀峪定東陵、普祥峪定東陵、惠陵內。

[2]:246-252

昭西陵位於清東陵陵區最南端,位於主陵區外昌瑞山主峯之下,是整片清東陵當中地位陵墓[2]:154。

該陵於康熙二十六年(1687年)確定陵址,雍正三年(1725年)二月起原址處安奉殿基礎上擴建,並於當年年底完工[37]。

其結構有幾個顯著區別於其他後陵特徵:

昭西陵地宮外建有寶城,寶城南側另建方城[2]:198。

其主要建築排布,從北向南寶頂周環寶城、方城明樓、石五供、隆恩殿、東西廡、東西燎爐、琉璃花門、隆恩門、東西班房、東西朝房;朝房東南方有神廚庫、井亭,神廚庫院內有南北神庫、神廚和省牲亭;正南方有神道碑亭,碑亭南側有東西兩塊下馬牌[53]。

截至2013年,昭西陵僅西值房、方城明樓、寶城寶頂保存,其餘地面主要建築剩殘垣斷壁或者房基[53]。

清孝陵位於主陵區中心,籌建於順治十八年(1661年)[54]康熙元年(1662年)[55],康熙二年(1663年)正式開工建設[56],康熙三年(1664年)八月基本完工[57],康熙七年(1668年)全部完成相關附屬建築建設[58]。

整體修建過程中,獲取足量木料,修造人員拆掉了北海內明世宗時期修建清馥殿和錦芳亭[59]。

孝陵清代皇家陵寢中,其中所埋葬清世祖及其兩位皇后全部採用是火葬,所以地宮中留有三個骨灰罈,而且清世祖生前明確表示不要厚葬,加之地宮防禦,這使得清孝陵成為民國時期東陵唯一一個保存皇陵[61]。

孝東陵是東陵第一座動工修建皇后陵,是清代第一座皇后陵,墓主順治帝繼後孝惠章皇后。

其神道孝陵神道相接,陵前建有三孔拱券橋1座,並該橋西側建有2座橋。

橋北側有東西朝房各5間,朝房北側有東西值班房各3間。

陵園前建有東西燎爐各1座。

陵寢門後是孝東陵後院,南向北在後院是石台五供、方城明樓、寶城、寶頂,寶頂正下方地宮。

陵前左側建有神廚庫,神廚庫院內建有5間神廚、南北各5間神庫、1座省牲亭。

神廚庫南側井亭[62]。

孝東陵雖然皇后陵,但其中同時葬有陵內同葬有7個妃,17個格格和4個福晉[2]:24,這陵寢排列陵主寶頂南側,其中七位妃子有身份信息和下葬時間,其餘格格和福晉沒有任何記載。

而且孝東陵並建有下馬碑,寶頂下沒有建造月台,這種形制清東陵中顯得[62]。

1945年底,王紹義首當地土匪盜掘一空[32]。

景陵是清聖祖陵寢,位於孝東陵東南一里左右位置。

景陵於康熙十五年(1676年)開始興建,到康熙二十年(1681年)營建完成。

它是清代帝陵當中第一座土葬陵墓,並且是清代第一座先葬入皇后葬入皇帝陵墓,同時是第一座附葬皇貴妃皇陵[63]。

景陵南往北主要單體建築有聖德碑亭、五孔橋、望柱、石像生、下馬脾、神廚庫、牌樓門、神道碑亭、東西朝房、三路三孔拱券橋、東西班房、隆恩門、東西燎爐、東西配殿、隆恩殿、陵寢門、二柱門、石五供、方城、明樓、寶城、寶頂、地宮。

地宮內葬六人,聖祖仁皇帝、孝誠仁皇后、孝昭仁皇后、孝懿仁皇后、孝恭仁皇后、敬敏皇貴妃[2]:26。

光緒三十一年(1905年)二月二十日,景陵隆恩殿大火燒燬,相關事件處理花了20天草草了結,起火原因不明[64],此後得到修繕[2]:32[65]。

1945年,景陵地宮遭到張盡忠、王紹義人大規模盜掘[32][33],相傳有盜墓者揭開清聖祖棺蓋時遭到灼傷。

景陵地宮盜口後七年中處於開放狀態,直到1952年清東陵成立了文物保管所才地宮封閉起來[66]。

1952年,於嘉慶十六年(1811年)得到大規模維修的景陵大碑樓,雷擊而完全焚燬[2]:27。

1995年到1996年,清東陵文物管理處景陵地面建築進行了一次全面修繕,使景陵地面建築基本上恢復歷史原貌。

清景陵妃園寢位於景陵東側,始建於康熙二十年(1681年),一開始稱作妃衙門,直到雍正五年(1727年)尊為妃園寢。

共有宮門1座,單檐歇山頂,面闊3間,2間。

前有馬槽溝1道,建單孔拱橋1座,東側石平橋1座,橋北面是磚鋪成廣場。

宮門外東西兩側各有5間廂房,東西值班房各3間。

宮門後面東側有燎爐1座。

正面享殿1座,單檐歇山頂,面闊5間,3間。

大殿後面是園寢門,中間有門樓,兩側角門是隨牆門。

園寢門後側埋葬各位妃子位置,一人一座寶頂,寶頂下是地宮,前後分成七排,五十個,其中一個是,各寶頂墓主一位阿哥之外,其餘全部都是妃嬪。

地位排在前面居中,較低下者刻排後面或兩側。

園寢周圍建有紅牆。

廂房、值班房上蓋有瓦外,其他建築屋頂及牆頂全都是綠色琉璃瓦[67]。

埋葬情況如下(順序東向西)[2]:46:

2015年10月,景陵妃園寢遭到盜掘,盜墓者潛水泵將墓室內水排乾後盜走了多件陪葬品。

該盜竊案進行時值班保安發現並及時阻止,盜文物全部追回[68]。

清景陵皇雙園寢位於景陵妃園寢東側,因其內葬有兩名皇貴妃,即愨惠皇貴妃和惇怡皇貴妃。

兩位皇貴妃生前對清高宗多有照顧[69],並乾隆年間後逝世,清高宗大臣商量過後[70],決議二位皇貴妃景陵附近另闢一處陵園安葬[71]。

整座園寢佔地面積約1431平方米,坐北朝南,是東陵五座妃園寢當中佔地面積一座。

園寢後院中建有兩座方城,方城上方各建一座單檐歇山頂明樓,明樓樓頂掛着滿漢兩種文字註貼金銘牌,東側寫有“愨惠皇貴妃園寢”字樣,西側寫有“惇怡皇貴妃園寢”字樣,每座樓後各有一座圓形寶頂,寶頂下各有一座地宮。

陵園內建有與帝陵、後陵形制類似,但規模東西配殿,全部是單檐歇山頂,面闊各有5間。

該座陵園前有一塊“丹鳳朝陽”陛階石,同時是妃園寢當中唯一一塊。

宮門有3間,紅牆環繞。

宮門外2座房面闊5間,單檐硬山頂,同時建有前廊;此外有東西班房各3間。

陵園內有3座園寢門,門外有5間享殿,東側建有一座燎爐。

宮門前方建有一座單孔拱橋,單孔拱橋東西兩側各有一座橋。

園寢內明樓、殿宇、牆帽綠琉璃瓦蓋頂,宮門外所有建築全部都是灰布瓦蓋頂[2]:53。

裕陵是清高宗陵寢,位於清東陵陵區內勝水峪。

這座皇陵始建於乾隆八年(1743年),乾隆十七年(1752年)主體工程基本完工[72],但其建成時間於發現明確記載而存有爭議[73]。

整個陵寢聖德碑亭、五孔橋、石像生、牌樓門、神道碑亭、隆恩門、配殿、隆恩殿、方城、明樓、寶頂以及地宮主體建築組成,其神道南端孝陵[72]。

清裕陵內葬有6人,是乾隆皇帝、孝賢純皇后[44]、孝儀純皇后[45]、慧賢皇貴妃[74]、哲憫皇貴妃[75]、淑嘉皇貴妃[76],這讓裕陵成為地宮中埋葬人數清代皇陵[2]:54。

1928年,清裕陵地宮影壁下鑿出盜洞[29],地宮遭到盜掘,屍骨位置完全擾亂[77],地宮內陪葬物品大量盜掘[78]。

清裕陵妃園寢是清裕陵妃子陵寢,位於裕陵西側,始建於乾隆十年(1745年),此後乾隆十二年(1747年)十七年(1752年)經歷過一次大修,此時裕陵妃園寢其他妃園寢形制沒有任何區別,共有一孔拱券橋一座,東西廂房、東西班房、宮門、左側燎爐一座,園寢門三座,中門有門樓,兩角門隨牆門,園寢門以北建造妃嬪門寶頂,前後共有5排,共計34座。

到乾隆二十五年(1760年)惠皇貴妃入葬後花了近三年時間進行續建,間園寢門和牆拆除,享殿直接,此外增建了東西配殿、方城、明樓、寶城[2]:71。

於埋葬前後各位入葬妃嬪頭銜有所變化,導致埋葬順序看似。

其埋葬情況如下(順序東向西)[2]:74:

清定陵位於清東陵西端,是文宗奕詝陵寢,埋葬2人,即文宗和孝德顯皇后。

於先前清宣宗拆除了自己位於東陵陵寢而改建到了西陵,破壞了乾隆開始兆葬制[19]:166,這導致文宗只能將自己陵寢清西陵改至清東陵,施工中大量使用了清宣宗廢陵上拆下來舊材料[13]:153。

這座帝陵陵址選於鹹豐二年(1852年)[84],於鹹豐八年(1858年)正式動工,但動工前發現了疑似地廟宇牆基建築物殘跡,仔細核實後此進行了,這讓工期延後到第二年開始[2]:82,並且選派了負責修陵大臣[85]。

但戊午科場案和辛酉政變發生,負責修陵柏葰、載桓、端華先後殺或自殺,這讓工期延長,到同治五年(1866年)十二月正式完工,前後共耗時七年半[2]:83。

整座陵寢其他清代帝陵類似,共建有地宮,寶城,方城,明樓,樹池,馬槽溝,隆恩殿,隆恩門,三路三孔拱券橋一座,橋兩座,神道碑亭一座,牌樓門一座,大門樓一座[13]:152。

1928年,孫殿英所部定陵嘗試盜掘,但向地宮方向挖掘數米後停止,原因不明[29]。

1945年9月,地盜墓慣犯王紹義一夥土匪,利用自制“拐釘鑰匙”和炸藥,花了數天進入定陵地宮,劈開鹹豐皇帝和其皇后薩克達氏棺槨,隨葬品盜掠一空[33][32]。

普祥峪定東陵是東太后慈安,即孝貞顯皇后陵寢,該陵寢位於定陵妃園寢東側,是文宗兩座皇后陵寢當中一座。

該陵寢於同治十二年(1873年)三月正式定址決定修造,光緒五年(1879年)竣工[2]:89,共耗資二百六十六萬五千餘兩銀。

陵墓神道接於定陵神道上,建築面積2265平方米,主要建築神道碑亭、神廚庫、三孔神路橋、東西朝房、隆恩門、隆恩殿、東西配殿、明樓、方城、寶城、寶頂、地宮主要建築。

陵墓整體形制昭西陵相近,昭西陵是有一道圍牆,並且興建了神道碑亭一座,三孔神路橋一座[13]:158。

1945年底,王紹義首當地土匪盜掘一空。

菩陀峪定東陵是西太后慈禧,即孝欽顯皇后陵寢,該陵寢位於普祥峪定東陵東側,是文宗另一座皇后陵寢,普祥峪定東陵合稱為定東陵,而且初期建造時間和完工時間普祥峪定東陵[2]:90,共用白銀227萬兩。

光緒二十一年(1895年),慈禧“年久失修”菩陀峪定東陵進行大規模,工程歷時十三年,後陵墓超過了其他皇后陵規制。

開銷上,貼金耗用黃金4592兩1錢4分3毫。

光緒二十一年(1895年)二十五年(1899年)撥銀150萬兩,其他時間耗資因缺少資料而無法統計[86]。

整座陵墓隆恩殿和東西配殿黃花梨構制,殿內彩畫貼金,金龍有2400餘條;殿內牆壁上鑲嵌有30塊大小不等雕花磚壁,共計237平米;隆恩殿內有64根貼金柱,是清代其他帝后陵十多倍[86]。

其他形制普祥峪定東陵類似,但有改造[2]:91。

1928年,孫殿英率部菩陀峪定東陵進行了大規模盜掘,地宮炸藥炸開,慈禧棺槨開掘,整座地宮內陪葬物品洗劫一空,隆恩殿內金龍全部撬走,傳出了慈禧屍體沒有傳言,不過孫殿英並承認這種説法[30]。

這次盜掘導致地宮範圍進水,當年7月,載澤前往菩陀峪定東陵,抽空積水,並關閉地宮[29]。

清定陵妃園寢位於定陵東側,普祥峪定東陵西側,是定陵附屬妃園寢,於同治四年(1865年)建成,後一位於宣統二年(1910年)下葬[13]:174。

埋葬有十五位妃嬪,前後分為三排,前排5座,中排6座,後排4座[2]:95,其餘形制景陵妃園寢大體,沒有方城、園城、明樓,有享殿無配殿,東側設有燎爐,整座陵園紅牆環繞,陵園內建築所有瓦全部採用綠瓦,宮門外設有兩間班房,東西廂房各兩間,布瓦頂[13]:174。

整座陵寢修建中,可以預防地宮積水排水系統妃園寢當中是首次出現。

其埋葬情況如下(順序東向西)[13]:174:

惠陵是穆宗載淳陵寢,位於景陵東南方4公里位置,是清東陵陵區內位置東一座陵寢。

惠陵是東陵當中後建造一座帝陵,是規模一座帝陵,同時是建材一座陵寢。

整座陵寢於光緒元年(1875年)8月開始修建,到光緒四年(1878年)9月建成[87],但穆宗直到光緒五年(1879年)和自己皇后孝哲毅皇后葬入陵寢[18][88]。

整座陵寢原本定陵規模修建,但慈安和慈禧要求惠陵建聖德碑樓、不建二柱門、不建石像生和孝陵神道,因此惠陵內建有牌樓門南圍有欄板石望柱[87]。

其全部建築自南向北為:五孔橋、望柱、牌樓門、神道碑亭、神廚庫、三路三孔拱券橋、朝房、班房、隆恩門、燎爐、配殿、隆恩殿、陵寢門、石五供、方城、明樓、寶頂、寶城和地宮[89]。

1945年底,清惠陵遭張盡忠、王紹義人大規模盜掘。

事人回憶,遭到盜掘惠陵地宮內,清穆宗和孝哲毅皇后屍骸所剩無幾,穿衣物遭到毀壞。

[32][35][33]

惠陵妃園寢是惠陵妃園寢,位於惠陵西側,於光緒四年(1878年)建成,共計花費了517775兩銀。

該陵園原計劃景陵雙妃園寢規制建造,但後來改為定陵妃園寢規制建造。

建築自南向北是一空拱券橋一座和三孔平橋一座,東西廂房,東西值班房,進入圍牆後是第一進院,共有焚帛爐一座,後有享殿一座,然後是園寢門一扇;園寢門後是第二進院,共有四座寶頂,分兩排,第一排1座,第二排3座,分屬四位皇貴妃,這讓清惠陵成為埋葬皇貴妃多陵寢[2]:105。

其埋葬情況如下(順序東向西)[25][2]:106:

清高宗太子陵,稱端慧皇太子園寢,位於清東陵陵園西側,天津市薊州區境內朱華山下,名義上是清高宗冊立首位皇太子,即端慧皇太子永璉陵墓。

該陵寢是東陵,乃至所有清代皇家陵寢當中唯一一座太子陵。

該陵寢於乾隆三年(1738年)正式開始興建,乾隆下令要求所有修造過程中相關所有程序全部皇太子級別來辦[90][91],並派大臣選擇陵址[92]。

整座陵寢佔地27389平方米,耗費白銀168235兩,金378.992兩,乾隆八年(1743年)二月始建,乾隆九年(1744年)十月基本竣工。

整座陵寢自北向南為:園內建有石券2座,磚券1座,三券並列,上方蓋土,當地人稱作筆架山。

東南角建有1座天落池,3座園寢門,5間享殿,東西配殿各5間,東西燎爐各1座;大門3間,門外東西廂房各3間,東廂房後有神廚庫和井亭,西廂房南側值班房[2]:158。

陵園內安葬情況如下:

清宣宗公主陵,稱為端憫固倫公主園寢,是東陵內唯一一座公主園寢,名義上是屬於清宣宗長女端憫固倫公主陵寢。

該園寢坐落於山腳下,地勢,園寢後一座有類丘陵土山,園寢內建有1排共4座寶頂,3扇宮門,宮門和寶頂之間建有3間享堂,1條磚鋪神路連接寶頂和享堂。

此外園寢內建有3間茶飯房,園寢外尾有240米圍牆。

4座寶頂自東向西葬有清宣宗皇三子慧質郡王奕繼、皇二子順和郡王奕綱、端憫固倫公主、皇二女(早夭未命名)[2]:189。

該園寢盜,一次於道光十六年(1836年)七月十九日,進入民國後遭到多次盜毀,加之年久失修,二十世紀五十年代初,整座陵園損毀,享堂出現多次塌方[2]:190-191。

榮親王園寢是清世祖第四個兒子陵寢,位於定陵西北,與天津薊縣丈煙台毗鄰。

榮親王生於順治十四年(1657年),出生三個多月即夭折,來得及取名[93],但因其是清世祖孝獻皇后唯一一個兒子[94],清世祖其死後兩個月其追封和碩榮親王[95],併其建立陵寢,當年一月開工,耗時四月建成[96],當年八月十七日,榮親王葬入陵寢,但下葬時時辰搞錯,當時有辦事官員因此處斬,此後該事件成為了湯若望案“罪證”之一[2]:164-165。

整座陵園建有地宮、寶頂(外觀土丘,是風化而成是原本如此)、園寢門、享殿、宮門,圍牆環繞,上蓋綠色琉璃瓦。

宮門外建有值班房和東西廂房,沒有碑亭。

該陵寢於1949年前遭到盜掘,日期。

後來考古隊員地宮中發現了該園寢墓誌銘[2]:165-166。

理密親王園寢是清聖祖廢太子允礽陵寢,位於榮親王園寢西側500米位置。

該陵寢建造時間以及理密親王入葬時間無史料記載,僅估算其下葬時間應雍正二年(1724年)後[97]。

陵寢內葬有2人,即理密親王及其妃子石氏。

地宮、寶頂、園寢門、享殿、宮門、值班房、廂房、碑亭,紅牆環繞,上蓋綠色琉璃瓦[2]:166,現完全損毀,原因不明[13]:213。

裕憲親王園寢是清世祖第二個兒子福全陵寢,位於理密親王園寢西側。

該陵寢始建於康熙四十二年(1703年),裕憲親王生前清聖祖關係,清聖祖選派人員裕憲親王營造陵寢[98],並於康熙四十四年(1705年)建成。

整座園寢原理密親王園寢規格,但1995年後,該園寢主要建築碑亭內石碑保存,原享殿遺址前剩餘一塊丹陛石,其餘全部損毀,損毀原因[2]:167。

靖親王園寢是清世祖第七個兒子隆禧陵寢,位於裕憲親王園寢西側。

該陵寢始建時間,僅可知靖親王於康熙十八年(1679年)去世[99],康熙二十年(1681年)四月初二下葬[2]:167。

園寢規制,現陵寢遺址當年守靈人後人所建民房覆蓋,民房結構中大量出現了疑似原園寢所用漢白玉石,疑民國後整座園寢經盜掘損毀後挪作它。

民房之間剩餘一座原園寢漢白玉功德碑,其餘地面建築全部消失[100]。

當地百姓描述,該園寢地宮遭到盜掘,地宮洞開後裏面露出3口棺材,學者推測有可能靖親王本人,以及他福晉和側福晉[2]:167。

郡王園寢是清聖祖長子允禔陵寢,位於純靖親王園寢西側。

郡王參與到陷害理密親王活動中,導致理密親王太子廢,這次活動使直郡王自己爵位剝奪,並致使郡王陵寢規格整體上相當於貝子規制。

該陵寢整體佔地面積有幾十平方米,並全部用布瓦覆蓋[2]:168。

該陵寢興建時間,於整體夷平導致規制,可確認沒有碑亭,其餘所有建築剩地宮石門,拆毀時間[13]:218。

該園寢地宮盜掘,其地宮於二十世紀六十年代做防空洞使用,墓內遺骨散落到墓內墓外,守陵人後人收集並埋葬[100]。

恂郡王園寢是清聖祖第十四子允禵陵寢,位於郡王園寢西側。

墓內葬有2人,即恂郡王及其第二子弘明。

園寢建造時間,形制,現餘兩座功德碑[13]:220,記載兩位墓主人生前事蹟,碑上資料照片建有碑亭[2]:170。

其餘建築民國時期全部毀,地宮盜掘一空[100]。

奉聖夫人園寢,坐落於馬蘭峪河東村東南角,是清世祖乳母奉聖夫人樸氏和她丈夫乳父二等哈達哈哈番恭襄哈喇園寢[2]:174,園寢坐東朝西,地宮上建有圓丘形寶頂,寶頂前建有石祭台1座,祭台兩側共有7道祭文碑,祭台前有1座享堂,1扇大門,並建有2座碑,乳父碑順治十二年(1655年)建立,而乳母碑於康熙二十一年(1682年)立。

乳父碑建立時間可知該園寢建成時間晚於順治十二年(1655年)[9]:223。

現存寶頂、祭文碑()、石祭台和乳父碑、乳母碑,規制。

[2]:175

佑聖夫人園寢,坐落馬蘭峪東北九泉山下,葬有清世祖乳母佑聖夫人李嘉氏和他丈夫乳公二等阿達哈哈番加三級僖篤理。

陵寢坐東朝西,規制奉聖夫人園寢大致相同,園寢外建有2座碑,其中乳公碑建於康熙十八年(1679年),乳母碑建於康熙六十一年(1722年)[9]:223。

園寢損毀,現存半座寶頂,其餘地面建築全部損毀[2]:175。

佐聖夫人園寢,坐落於馬蘭峪倉房東[9]:223,是佐聖夫人葉黑勒氏園寢,但於墓地建築全部損毀,存一塊無法辨認字跡石碑,並且該石碑當地村民挪作他用。

墓葬規制以及全部墓主人確切身份全部無考證[2]:175。

保聖夫人園寢,位於馬蘭峪河東村,墓中葬有清聖祖保姆保聖夫人瓜爾氏和她丈夫乳公圖克善[2]:175。

原園寢規制與佑聖夫人園寢,現存一座寶頂和一座石祭台,以及乳公碑和乳母碑,乳父碑建於康熙四十一年(1702年),乳母碑立於康熙四十年(1701年)[9]:224。

貞官墓,即傅達禮墓,位於馬蘭峪東倉房東側,端憫固倫公主園寢附近,因其清世祖殉死而稱作貞官。

為表彰他,清政府特地於康熙二年(1663年)其墓前樹立了一塊石碑,上書8行漢字7行滿文。

該墓規制,地面上存這塊碑[9]:225。

穆公墓,即陵官墓,位於端憫固倫公主園寢西牆外,埋葬着駐防孝陵掌關防郎中拖沙喇哈番加一級穆公,姓名。

整座墓葬現存一座於康熙六年(1667年)十二月立碑[9]:225。

作為皇家陵寢,清代統治期間,清東陵有自己陵寢內務府、奉祀禮部、陵寢工部和駐防旗營,並且建有王公府邸,他們整座陵寢維護和祭祀禮儀中承擔職責。

努爾哈赤,皇太極,福臨(順治),玄燁(康熙),胤禛(雍正),弘曆(乾隆),永琰(嘉慶),旻寧(道光),奕詝(鹹豐),載淳(同治),載湉(光緒),溥儀(宣統)。

其中努爾哈赤是後金大汗,皇太極才是清朝開國君。

而第一個入關皇帝,是順治皇帝。

因此分析清朝陵墓時候,需要分兩大部分,關內和關外。

別以他們是一家人,去世後會住在一起。

關外皇陵稱關外三陵,是永陵、陵以及清昭陵。

關內皇陵分成兩部分,是東陵和清西陵。

一、三大片區,住着不是人。

第一,關外三陵,主要給清朝打基礎那幫人住裏面。

清永陵主人,主要是努爾哈赤祖父覺昌安、父親塔克世人。

這些人後來順治追封為皇帝,所以是有資格住皇陵裏。

清永陵位置遼寧省撫順市境內。

陵主人,那了不得了,是清朝奠基人,後金大汗努爾哈赤。

努爾哈赤完成了女真人統一,為清朝建立打下了基礎。

陵位置遼寧省瀋陽市境內。

清昭陵主人,是清朝開國君皇太極。

皇太繼承了努爾哈赤後金大汗位後,覺得權力不夠大,此建立了清朝,自立為皇帝。

清昭陵位置遼寧省瀋陽市境內。

第二,清東陵是清朝最初選定皇陵,所以入關後前兩位皇帝住這裏。

清孝陵主人,是清朝入關第一位皇帝順治皇帝福臨。

其中康熙生母以外,還葬着順治女人董鄂妃。

清景陵主人,是清朝名氣皇帝康熙皇帝玄燁。

此外裏面有康熙四位皇后孝誠仁皇后、孝昭仁皇后、孝懿仁皇后、孝恭仁皇后。

清裕陵主人,是清朝嘚瑟皇帝乾隆皇帝弘曆。

其中裏面有乾隆孝賢皇后、孝儀皇后以及三位皇貴妃。

定東陵主人,是鹹豐皇帝和他媳婦兒孝德顯皇后、孝貞顯皇后、孝欽顯皇后。

清惠陵主人,是慈禧兒子同治皇帝載淳。

此外有同治皇后孝哲毅皇后。

第三,清西陵是雍正第一個搬來住,表面上原因是東陵漏水了!清泰陵主人,便是清朝一個皇帝雍正皇帝和他皇后。

清昌陵主人,是嘉慶皇帝永琰和他皇后。

這座陵墓是乾隆兒子嘉慶造,可謂是良苦用心啊!(老爹兒子造陵,估計是歷史上獨一份。

)清慕陵主人,是道光皇帝和他皇后。

説這裏面金絲楠木是朱棣陵墓里弄來。

清崇陵主人,是搞戊戌變法光緒皇帝。

到清朝滅亡,這座陵墓沒建,是後來清朝遺老們捐款修完。

肯定會有人説,數量不對啊,入關後不是有10位皇帝嗎?啥關內只有9座皇陵呢?,後一位是機會進皇陵。

二、12座皇陵中,有5座盜了。

很多人瞭解東陵大盜故事,講軍閥孫殿英,假借軍事演習,打開慈禧陵墓,盜掘了裏面無數珍寶。

那麼有幾座皇陵盜掘了呢?大致上是這樣:清東陵中,唯一倖存,順治清孝陵。

其他諸如康熙清景陵、乾隆陵、鹹豐定東陵、同治清惠陵全部盜。

清西陵中,盜掘只有一座,那光緒清崇陵。

其他陵墓保存。

關外三陵,沒有盜掘現象。

因此,清朝12座皇陵中,一共有5座盜掘:第一,孫殿英打開了清裕陵和定東陵。

到了清東陵,要想找寶貝,肯定要找乾隆陵墓清裕陵。

啥?因為乾隆皇帝在位期間,是清朝時候。

這個時候乾隆手裏有錢,要自己陵墓打造得大氣。

而且乾隆做了60年皇帝,有足夠時間來打磨自己皇陵。

這,他自己陵墓修好了,覺得沒事做了,跑去兒子陵墓給修了。

傳説乾隆陵墓裏陪葬品,所以孫殿英才打起了這座陵墓主意。

此外,慈禧太后是個人,她陵墓裏有很多數不清寶貝,數量會乾隆多,會他少。