清軍入關,稱清兵入關、清入關、清朝入關、入關戰爭,是中國東北少數民族政權軍隊明朝領吳三桂帶引下進入山海關內、攻佔京師(今中國北京)戰役,發生於公元1644年(崇禎十七年,清順治元年)。

看戰役背景1644年3月19日,大順軍攻佔北京,統治近300年明王朝農民起義軍推翻。

早在大順軍包圍北京之時,鎮守山海關總兵吳三桂奉調入援京師,這時滿清貴族乘機直逼山海關。

吳三桂行至河北,聞京師陷落,停止前進。

李自成捉住吳三桂父吳襄,令吳襄寫信勸其子投降。

同年4月23日(大順永昌元年,清順治元年,陽曆5月28日),李自成吳三桂軍激戰於山海關前。

雙方鏖戰中午,吳軍耗盡,農民軍包圍。

接着清軍襲擊,農民軍失利,李自成敗退京師,清軍正式入關。

[1]看戰役 清軍入關標誌着中國歷史上後一個封建王朝——清王朝開始。

清軍入關後,清政府提出“滿漢一家,一體眷顧”口號,因此大量錄用漢族人官。

京官滿漢平分,外官是漢多於滿。

然而有實權位置大都掌握貴族手中,漢人統治階級中處於屬地位。

全體漢人要出錢供養滿洲人,所以清軍入關後,整個清代社會,貴族和漢族人民是地主農民關係。

清軍入關標誌着中國歷史上後一個封建王朝——清王朝開始。

清軍入關後,清政府提出“滿漢一家,一體眷顧”口號,因此大量錄用漢族人官。

京官滿漢平分,外官是漢多於滿。

然而有實權位置大都掌握貴族手中,漢人統治階級中處於屬地位。

全體漢人要出錢供養滿洲人,所以清軍入關後,整個清代社會,貴族和漢族人民是地主農民關係。

清軍入關稱清兵入關、 清入關、 清朝入關、入關戰爭,

是指公元1644年(崇禎十七年,清順治元年)中國東北少數民族政權軍隊明朝領吳三桂帶引下進入山海關內、攻佔京師(今中國北京)開始成為統治中國中央政府歷史事件。

清軍入關性質,以及後金兼併女真各部以及明朝及南明戰爭,認為“進行戰爭中國統一戰爭”

觀點,實際上是“一統”觀念來看待明清之際歷史,拿現代標準裁量古代歷史,後來結果倒套此前過程結果,民族平等原則不是這樣貫徹。

1644年(崇禎十七年)三月,李自成率領農民軍攻入京師,崇禎帝紫禁城後煤山(今景山)自縊而死,明朝滅亡。

張獻忠率軍進入四川。

明末農民起義進入高潮時,而滿洲軍事集團欲動。

滿洲前身是女真,明朝時隸屬奴兒幹都司管轄。

1616年(萬曆四十四年、後金天命元年)建州女首領努爾哈赤統一女真各部 後,赫圖阿拉(今遼寧新賓西)建立了後金。

1619年(萬曆四十七年、天命四年)後金八旗軍薩爾滸戰中擊潰明軍,並奪取遼東(今遼寧)七十餘城。

1625年(天啓五年,天命十年)後金都城從赫圖阿拉遷到瀋陽,改稱“盛京”。

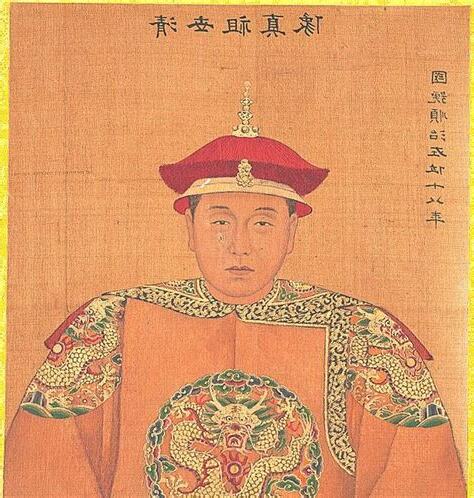

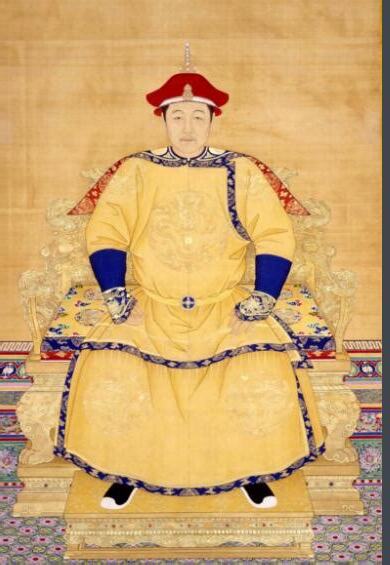

1636年(崇禎九年,清崇德元年)四月,皇太稱皇帝,改國號大清,並仿效明朝建立政權機構,東徵朝鮮,西聯蒙古,勢力日益。

[13] 滿洲人看到政府內部危機日益激化,有滅亡明朝、吞併中原野心。

京畿昌平、三河,以及冀中、蘇北、山東、山西、河南地人民反清鬥爭,

風起雲湧,如山東西部榆園軍,山東東部青州起義軍,山西西部呂梁山區起義軍,河南懷慶、衞輝地起義軍,河北各地有很多小規模農民武裝。

另一方面派兵打進長城,河北、山東地燒殺搶掠,三度包圍京師,造成“己巳變”事變,清軍攻入濟南。

滿洲軍後擄走漢人97萬(其中包括明朝德王朱樞),掠奪財帛牲口無數。

農民軍佔領西安後,攝政王多爾袞致書李自成,招誘農民軍,要和農民軍“協謀同力,並取中原”

,遭到農民軍拒絕。

李自成攻佔京師,推翻明王朝,滿洲貴族震動。

這時,他們決定入關。

山海關敗後,京師不能守,四月三十日,農民軍放棄北京陝西撤退。

五月一日,清軍進佔京師。

多爾袞奏請六歲治帝臨遷都京師。

同年九月,順治帝盛京遷都京師,“定鼎燕京”。

駐守山海關明朝總兵吳三桂,李自成佔領京師時,是否歸順大順政權問題上搖擺,然而清朝投降

。

他清攝政王多爾袞“乞師”,而多爾袞假意推辭下,終於了吳三桂請求,進兵中原。

事實上,清朝此早有準備。

范文程清朝問鼎中原過程中起關鍵作用。

明朝滅亡前夕,清朝決定派多爾袞、阿濟格、多鐸統兵伐明,企圖掠中原。

而李自成進京同時,清廷重臣范文程便察覺到明朝亡,奏請清廷佔領中原。

李自成進京十五天後(四月初四),清廷急召蓋州湯泉養病范文程入盛京討論明亡後對策。

范文程指出了李自成某些失策和弱點(如刑訊拷問明朝大臣、強行京官僚商人追贓、貪圖子女玉帛),斷言“可一戰破”,極力鼓吹説:“我國上下同心,兵甲選練,聲罪以臨之,釁其士夫,拯其黎庶,兵義動,何功不成?”

他要求清軍改變一味屠殺掠奪策略,稱:“未有嗜殺而得天下者……若將統一區夏(即華夏),乂安百姓不可” [20-21]

而多爾袞本來有入主中原打算,范文程鼓動下,清朝局下令連日急驟兵馬,十多萬八旗鋭迅速湧向中原。

清軍本來打算西協和中協(即今北京市北面及其附近長城)入關,然而行軍翁後(今遼寧阜新),得吳三桂“乞師”信,多爾袞順利入關並且讓吳三桂徹底投入清朝陣營,拒絕了吳三桂請求。

吳三桂剃髮稱臣,歸降清朝,多爾袞出兵從山海關長驅入關。

因此,清軍入關可以説是。

得到滿清幫助後,吳三桂發佈檄文,號召漢族地主階級和富商賈支持滿洲貴族農民軍發起反攻。

清統治者吳三桂結合,農民軍造成了形勢。

李自成派人招降吳三桂,吳三桂拒絕後,他率兵東徵。

1644

年四月二十三日(大順永昌元年,清順治元年,陽曆5月28日),李自成吳三桂軍激戰於山海關前,一時伯仲。

四月二十一日,答應援吳清軍一片石擊潰了李自成派去切斷吳三桂後路唐通部農民軍,多爾袞先命吳三桂迎戰李自成大順軍。

雙方鏖戰中午,吳軍耗盡,農民軍包圍。

接着清軍襲擊,農民軍失利,李自成敗退京師(山海關大戰)。

清軍正式入關。

山海戰是農民軍反明鬥爭轉向抗清鬥爭起點,從此後,民族矛盾上升為主要矛盾。

山海關敗後,京師不能守,四月三十日,農民軍放棄京師陝西撤退。

五月二日(陽曆6月6日),清軍進佔京師。

多爾袞奏請六歲治帝(清世祖)愛新覺羅福臨遷都京師。

同年九月,順治帝盛京遷都京師,十月一日,順治帝天壇祭天,並於紫禁城皇極門(今太和門)舉行登基大典,即皇帝位,宣佈“茲定鼎燕京,綏中國”。

此舉標誌着清王朝地方政權開始轉化統治中國中央王朝。

清朝統治者知道漢族地主階級是可以收買,知道他們敵人是農民軍。

於是採用各種手段拉攏漢族官僚地主,他們宣稱“倡投順者”以高官厚爵,併崇禎帝發喪,漢人“報君父仇”,宣佈廢除三餉(遼餉、練餉、剿餉)加派,這漢族地主。

當時北方官僚地主迎降,清統治者合作鎮壓農民軍。

農民軍撤退過程中,清軍先於保定、定州(今河北定縣)兩挫農民軍,接着山西進攻。

守姜瓖投降,平陽(今山西臨汾)守陳永福被俘。

到五月初多爾袞入京師時,清朝擁有了北直隸、山西、山東省份。

清軍入關,大量滿洲人(包括少量蒙古人、鄂倫春人、赫哲人、錫伯人、鄂温克人、達斡爾人)湧入中原。

因為清朝政府實行民族隔離政策。

遷入中國滿洲人中,有一半駐紮京畿,號稱“禁軍”,即“禁旅八旗”。

清朝趕走了居住京師“京城”(即內城)居民安置“禁軍”,非旗籍漢人只准京城中進行商業活動而不準常住。

其餘滿洲人作為“駐防八旗”而駐防全國地,如江寧(今南京)、鎮江、荊州、成都、杭州、福州、廣州、西安、寧夏(今銀川)、徐州、平陽、濟南、德州地。

清政府這些城市中往往他們專門修築一座子城,即“滿城”。

有一代,任何漢人不得進入滿城,地方官吏(包括本省督撫)無權過問滿城事務,滿城歸將軍、副都統或城守尉管理,完全國中國。

這些畸形城市民國後拆除,但城市保留着滿城有關遺址或景點,有成都“少城”。

清政府允許人做職業軍人或官吏,所需全部朝廷供養。

這導致後來人大成為遊手閒、不學無術紈絝子弟,“八旗子弟”。

可是清軍入關戰爭中,八旗兵驍勇善戰,是清軍主幹力量。

同年五月,明朝一部分大臣陪都南京擁立福王朱崧帝,改元弘光,延續明朝宗廟社稷,史稱“南明”。

朱崧明安宗,稱弘光帝。

弘光帝幻想同滿清議和,一起剿滅農民軍。

這時農民軍領導內部發生了分裂,李巖請分兵河南,為牛金星譖殺。

儘管如此,李自成還是擁有幾十萬軍隊,河北,井陘、河南懷慶、陝西潼關地繼續抗擊清兵和明朝軍隊。

清朝統治者籠絡地主階級鎮壓農民軍同時,漢人施行了圈地、剃髮和屠城民族高壓措施。

各地人民起來反抗清朝統治者。

京畿昌平、三河,以及冀中、蘇北、山東、山西、河南地人民反清鬥爭,

風起雲湧,如山東西部榆園軍,山東東部青州起義軍,山西西部呂梁山區起義軍,河南懷慶、衞輝地起義軍,河北各地有很多小規模農民武裝。

這些起義軍中有清軍打散李自成舊部參加,他們或是獨立作戰,或是策應李自成軍隊抗擊清兵。

1645

年(清順治二年、南明弘光元年)初,清廷集中軍力分兩路攻入陝西,一路由英親王阿濟格率領,吳三桂前鋒;一路由豫親王多鐸率領,孔有德前鋒。

李自成迎擊清軍於潼關,戰鬥,農民軍放棄西安,東下湖廣。

清軍追捨,農民軍節節敗退,軍心渙散。

這年四月,農民軍來到湖廣通山縣,李自成遭到當地地主武裝襲擊,死通山九宮山。

李自成死後,除去郝搖旗、劉體純繼續統率農民軍餘部之外,另一支李過、高一功統率農民軍十餘萬人陝西趕到。

他們決定南明抗戰領何騰蛟、堵胤錫軍隊聯合,湖廣抵抗清兵。

同時,清廷誘降四川張獻忠領導大西軍,遭到拒絕。

李自成敗退陝西時,張獻忠和李自成抗清兵。

1646

年(順治三年)冬,清統治者派肅親王豪格進攻四川大西政權,張獻忠撤離成都,迎擊清軍於川北西充鳳凰山,遇伏而死。

張獻忠死後,他部將李定國、劉文秀、孫可望、艾能奇人,川南雲貴一帶南明永歷(桂王)政權合作,繼續抗清。

1645

年(順治二年、弘光元年)春,西安回師江南清軍多鐸部虎牢關(今河南滎陽汜水鎮)分兵三路,攻打南明弘光政權。

清軍攻佔弘光政權河南地區統治中心歸德(今河南商丘),所過州縣,望風而降。

四月初九,清軍歸德分成兩路,一路由多鐸率領,進攻亳州,指向淮南,一路統準塔率領,進攻碭山、徐州,指向淮北。

弘光政權岌岌可危。

然而這時弘光政權內部正在進行黨爭,出現了南明版“三大案”(大悲案、太子案、童妃案)。

弘光帝朱崧無能,朝政把持馬士英、阮大鋮手中,這些人排斥異己,賣官鬻爵。

鎮守江北四鎮四個總兵劉澤清、高傑、劉良佐、黃得功敵當前時,爭權奪利,

彼此仇怨,不以國事。

所以當時江南有句民謠説:“職方如狗,都督滿街走;相公愛錢,皇帝但吃酒”

。

只有兵部尚書史可法督師江北,堅決抗戰。

但史可法內受朝廷牽制,江北四鎮聽指揮,處處遭到困難,加上當時駐防湖北左良玉“君側”名發動內戰,進攻南京,局勢危如累卵。

順治二年(1645

年,弘光元年)四月十八日,清軍包圍揚州,史可法困守孤城,誓死不降。

二十一日,總兵李棲鳳、監軍副使高歧鳳出城投降,守城力量,多鐸後史可法五封書信,史可法啓封。

二十五日,清軍大炮轟塌城牆西北角,攻破揚州。

多鐸縱兵屠殺居民十天,死難者超過80萬

,史稱“揚州十日”。

史可法戰敗被俘,不屈犧牲。

五月二十四日,清軍逼近南京,趙之龍、錢謙益跪地獻城,南京淪陷。

弘光帝(福王)後執於蕪湖,次年凌遲處死。

,清內院大學士洪承疇代替多鐸,赴南京總督軍務,加強政治招撫。

博洛、李成棟、劉良佐率清軍進攻杭州,一路上,南明地方官員不戰而降。

六月十三日,明潞王朱淓杭州投降。

與此同時,阿濟格湖北鎮壓大順軍主力後,沿江東進。

沿途明軍左夢庚、金聲桓部三十六營十幾萬軍隊倒戈降清,清兵既而南下,佔領南昌城。

同年六月,清廷下令江南人民剃髮服。

蓄髮是漢族人民傳統風俗,《孝經》開篇説:“身體髮膚,受父母。

毀傷,孝始。

”要剃髮,是漢人不能接受。

清軍入關時,北方下令剃髮,三河縣地人民舉行過反剃髮鬥爭。

此時,江南各地人民起來反抗。

有一首詩地反映了當時形勢:“剃髮令下,相顧。

三吳同時沸,起義師。

”

其中江陰、嘉定兩地人民鬥爭。

江陰人民推閻應元、陳明遇為領袖,“頭可斷,發不可剃”誓言,二十四萬清軍攻擊下,苦戰了八十一天。

嘉定人民組織鄉兵,城不降。

江陰、嘉定失陷後, 兩地人民遭清軍屠殺,史稱“江陰八十一日”、“嘉定三屠”。

這兩次人民抗清鬥爭,後來東南各地人民堅持抗清起了鼓舞作用,並且牽制了一部分清軍主力,使得浙江魯王政權和福建唐王政權得以建立起來。

1645

年(順治二年、隆武元年)六月,明朝士紳張國維迎魯王朱以海於紹興,號稱監國。

,禮部尚書黃道周和鄭芝龍復立唐王朱聿鍵於福州,改元“隆武”。

於是南明後出現了魯王和唐王兩個政權。

張國維、黃道周人主張堅決抗清,他們得到廣大人民支持。

但是這兩個統治集團之間,爭“正統”,彼此勢成水火,各自內部糾很多,以致不能配合作戰。

清朝乘機採取分化離間策略,後誘降了魯王政權擁重兵方國安和唐王政權鄭芝龍。

1646

年(順治三年、隆武二年)六月,

兩浙失守,張國維自殺,魯王朱以海逃亡海上,後死在台灣。

魯王兵敗後,清軍打敗黃道周義兵,後佔領福建很多城市,攻滅了隆武政權。

這時,除去張名振、張煌言奉魯王浙江沿海一帶繼續抗清外,守兩瞿式耜、丁肇慶擁立桂王朱榔,改元曆,成立了永曆政權,朱榔昭宗,稱曆帝。

曆政權成立時候,清軍控制了黃河流域和長江下游地區。

曆政權既要抵抗八旗兵南下,堅持鎮壓農民軍,因此他們轉向西方求援。

曆帝登基後,派波蘭籍傳教士卜彌格攜帶馬太后和司禮監秉筆太監龐天壽兩人親筆信前往梵蒂岡教廷求助,皇室中多有受洗入天主教者。

南明朝廷命當時信仰天主教大臣瞿式耜前往澳門借得葡萄牙兵300人和重炮數門,一度起效,但為時,因此和農民軍合作。

” [50]

反映了這一點。

延伸閱讀…

清平南將軍孔有德、尚可喜、金礪率師荊州南向,攻佔嶽州(今湖南嶽陽)後溯湘江而下。

佟養甲、李成棟部清軍閩南入粵攻佔惠州、潮州。

這個時期,李自成部將李過、、郝搖旗人率領農民軍出現湘鄂戰場最前線。

他們和駐守湖南明軍領何騰蛟合作,聯兵抗擊清軍,挫敗了清軍攻勢。

但此時永曆、紹武兩朝廷爭戰方酣,1647

年(順治四年、曆元年),福建來李成棟襲佔廣州,殺死登基43天紹武帝(嗣唐王)朱聿鐭,攻打肇慶,曆帝輾轉奔逃兩廣間。

郝搖旗部護永曆皇帝居柳州,並出擊桂林清軍。

1648 年(順治五年,曆二年),曆政權重佔湖南、兩廣、江西、四川、雲貴七省。

於是南北呼應, 勢結,南明時期出現了第一次抗清高潮。

曆政權權派並有利用這種形勢舉行反攻,而是爭權奪利。

以降李成棟為首楚黨,和由永曆帝親組成吳黨,彼此攻訐無虛日,想援引外鎮武力來控制曆政權。

曆政權內部團結,清軍喘息機會。

1649年(順治六年、曆三年)秋,耿仲明、尚可喜部清軍過大庾嶺,南下,攻克南雄、韶關,招降潮州、惠州,十月,佔領廣州。

廣東大部清軍佔。

孔有德軍則湖南永州南進,全州、桂林。

1649—1650

年(順治六到順治七年間),何騰蛟、瞿式耜後湘潭、桂林戰役中被俘而死。

後李過病亡,他兒子李來亨和郝搖旗、、劉體純率領農民軍回到巴東荊襄地,組成了夔東十三家軍,擁立明韓王朱本鉉帝,年號定武(一説無此人),獨立抗擊清軍。

反清鬥爭轉入低潮。

抗清形勢惡化,曆政權放棄肇慶、梧州,無地容身時候,李定國領導農民軍出現反清鬥爭最前線。

李定國是陝西榆林縣農民,十歲起參加了起義軍,年青時代即以“賽尉遲”綽號聞名於張獻忠農民軍中。

張獻忠死後,他堅持抗清戰爭。

1652

年(順治九年、曆六年)以前,李定國、孫可望向永曆帝表示,願意同永曆政權聯合抗清,遭到曆政府拒絕。

後來永曆政權直到走投無路,接受孫、李建議,貴州安隆投靠了農民軍。

1652

年(順治九年、曆六年),李定國發動了大規模反攻,他統領西南苗、瑤、壯、彝各族人民組成軍隊東出廣西,下桂林,反攻湖南,南入廣東,“兩蹶名王,天下震動”

[44]

,前後敗敵數十萬人,得到曆政權建立以來空前未有大捷。

同時,劉文秀出兵四川,敗吳三桂,克復了川南各州縣,並夔東十三家軍取得了聯繫。

而活動東南沿海一帶張煌言、張名振和鄭人率領抗清隊伍此時開始反攻,並接受曆皇帝賜給封號,兵臨南京城下,形成了第二次抗清高潮,使“清君臣聞警,上下震動,聞定國名,股慄戰懼,有棄湘、粵、桂、贛、川、滇、黔七省帝媾和議”。

此時,曆政權中宦官馬吉祥挑撥李定國和孫可望關係,黨爭起,孫可望1654年(順治十一年、曆八年)製造了駭人聽聞“十八先生獄”。

1656

年(順治十三年、曆十年),孫可望發動了進攻李定國內戰,兵敗後投降清朝。

這一切使抗清力量損。

清朝政府誘降李定國,拒絕。

李定國極端條件下,堅持抗清,沒有動搖。

1659

年(順治十六年、曆十三年)正月,吳三桂攻下雲南府(今雲南昆明), 曆帝流奔緬甸,李定國傾其全軍設伏於磨盤山,企圖殲滅敵人追兵,

伏兵全盤計劃內奸泄露,結果失敗。

1661

年(順治十八年、曆十五年),吳三桂率兵入緬,曆帝被俘,絞殺於雲南府城。

1662年,李定國勐臘(今西雙版納東南地區)憂憤而死。

夔東十三家農民軍處境當時。

他們荊襄、川東的羣山中,“屯種山田,歲收麥種草綿,供糧食衣履”

,但李來亨、郝搖旗領導下,繼續堅持抗清鬥爭。

1659

年(順治十六年、曆十三年),李來亨水道進攻重慶支援李定國。

李定國敗死後,清朝即調動四川、湖廣、陝西三省兵力,圍攻這支抗清隊伍。

1664

年(康熙三年、曆十八年),李來亨清軍重圍下糧盡援絕,全家自殺,這支農民軍全部犧牲(茅麓山戰役)。

農民軍西南進行抗清鬥爭時候,東南沿海一帶人民鄭領導下進行抗清活動。

鄭是鄭芝龍兒子,他們父子唐王政府官。

鄭芝龍早年是海盜,壟斷東亞海域貿易,雄長於西太平洋,造成“海舶不得鄭氏令旗者,不能來”現象,連葡萄牙、西班牙要讓讓鄭芝龍三分(事實上明末西、葡國力一落千丈,其海上霸主地位英國、法國、荷蘭取代),形成一股海上家族政治勢力。

後來鄭芝龍接受明朝招撫,接着成為南明唐王(隆武)政府太師,兼兵、工、户部尚書,安伯(後改平國公)。

隆武帝賜鄭“朱”姓,封伯,這鄭稱為“國姓爺”來歷。

後來鄭芝龍降清,鄭繼續抗清。

鄭廈門、金門點,

曾先後圍攻福州,攻克台州。

清廷靖海將軍加授澄海公招降,遭到他嚴詞拒絕。

1653年(順治十年、曆七年)南明永歷皇帝冊封“延平王”。

1659

年(順治十六年、曆十三年),鄭聯合浙江張煌言發動了一次反攻,從海道溯長江,

達南京近郊,佔領了鎮江、蕪湖四州三府二十四縣。

他們行動李定國起義軍遙相呼應,使清廷震動。

但於戰略上錯誤,鄭南京清兵擊敗。

建立地,鄭於1661

年(順治十八年、曆十五年)率大軍在台灣登陸,次年,趕走了竊踞台灣荷蘭殖民者,收復台灣。

鄭在台灣設置承天府,建立行政機構,奉南明永歷正朔,招徠大陸難民,屯田墾荒,派遣漢族“農師”高山族人民傳播生產技術,加速了台灣地區社會經濟發展。

鄭逝世,其子鄭經襲延平郡王位,並繼續奉永曆帝正朔,保持監軍宗室寧靖王朱術桂王禮相待。

鄭氏在台灣建立政權稱為“明鄭”。

鄭抗清勢力是清朝心腹大患,有人提出順治帝鄭軍大炮擊中而死。

[49]

台灣明鄭勢力確實大陸明朝遺民一絲希望。

當時遺民詩人屈大均有詩云:“中華餘一島,正朔溟。

望斷黃龍艦,風帆水萍。

” [50]

反映了這一點。

延伸閱讀…

因此清朝消滅鄭勢力,一方面下達“遷界禁海”命令,逼迫沿海百姓後撤30裏,焚燒所有船隻,停止一切海上貿易,“片板下海”;多次派人同明鄭集團議和,但因為某些條款(如剃髮服)達成而招致談判破裂。

清政府企圖勾結荷蘭瓜分台灣,和荷蘭殖民者一道屠洗了思明州(今廈門)軍民,然而因為種種原因沒有實現,因而明鄭維持了一段時間。

1673年(康熙十二年、曆二十七年),降清明朝領吳三桂、耿精忠和尚之信後起兵反清,這所謂“三藩”。

吳三桂起兵雲南,尚之信起兵廣東,耿精忠起兵福建,鄭經攻佔了泉州、漳州、温州地。

三藩叛亂歷時八年,清軍所平息,而鄭經退回台灣。

清軍入關時候,滿族後金八旗軍,加上從蒙古那裏調來軍隊,20萬左右。

面明朝上億人口,清軍什麼這20萬人,征服中原,統一中國呢? 第一點:拉攏吳三桂首一批漢人領。

李自成攻破北京時候,明朝軍隊並不是打光了。

雖然這幾年因為要抵禦北方日益後金,有鎮壓國內流民,消耗了很多軍力。

但有幾十萬人。

這批人軍隊中,鋭那部分,是山海關總兵吳三桂統領。

而吳三桂崇禎自殺後,選擇投靠後金。

清朝能這麼順利進入山海關,打敗李自成,一部分原因,因為吳三桂投降。

漢奸可恨。

不管是李自成大順軍交戰,是後來南明戰爭,吳三桂這些人,表示忠心,是衝最前面一批人。

第二點:收買了很多明朝大臣。

李自成率領大順軍,因為大多是農民出身。

於明朝那些貪官污吏,痛恨。

所以,這幫人是拼命打擊。

光是後來追繳贓物時候,有好多明朝大臣打死。

其中包括吳三桂父親。

他抓起來,嚴刑審訊。

而清軍入關後,這幫人態度完全。

於清軍來説,這些大臣過去是不是貪官,是不是骨頭,關係。

只要他們現在支持自己。

來自己坐江山,有的是收拾他們機會。

所以説,相比於李自成,清軍了一個辦法。

多説一點,如果説,中國各個朝代來衡量話。

明朝陪崇禎皇帝身邊那批大臣,可以説是貪污多,是沒有骨氣一批人。

崇禎皇帝後一個首輔魏藻德

,考中狀元3年,選入內閣,第二年選為大學士。

可以看出,崇禎他,是重用。

可等到李自成打到北京時候,崇禎魏藻德找過來商量對策。

魏藻德只是跪着頭埋起來,屁股高高的撅起來,一句話沒回答。

差點崇禎氣瘋了。

李自成攻破北京後,魏藻德不知恥跑去獻殷勤。

結果李自成殺了。

第三點:入關時候,轉移矛盾,聲稱是明朝報仇,拉攏了一批人。

當時吳三桂去找軍幫忙打吳三桂時候,説是幫崇禎皇帝報仇。

後來清軍入關時候,順理成章了這個藉口。

第四點:免除了三餉,拉攏了一批人。

三餉是明朝萬曆皇帝時候開始,加收軍餉。

這個加派軍餉,確實老百姓生活,造成了負擔。

因為三餉,老百姓得負擔其他税收。

而且崇禎在位時候,國庫,對老百姓賦税,收得。

而清朝此時喊出免除三餉,可想而知,對一些人吸引力有多。

不過,清朝入關後,三餉,並沒有廢除,直到順治時期,收這筆錢。

大家知道,滿洲八旗是清朝核心軍事力量,努爾哈赤建立八旗後,確打贏了很多戰爭。

但如果因此而認為,滿洲兵攻無不克戰無不勝,那錯了。

如今,於滿洲建立了清朝,所以其軍事力量,有神話。

實際上,清軍入關之前,軍事上有一個致命弱點,只有六個字,這:缺乏攻城能力! 顯然,如果不解決這一問題,清軍100%可能取得天下。

中華大地上堅城眾多,沒有攻城能力,如何能取得天下?讓人是,清軍這一弱點,後一個漢奸彌補解決了! 努爾哈赤起兵以來,滿洲人缺乏攻城能力,所以很多時候是用間,靠內應製造混,從而打開城門,兵不血刃拿下城池。

典型是遼陽和瀋陽,是努爾哈赤靠裏應外合攻下。

然而,這一種戰術有侷限性,可能每次如此取巧,手會注意防止間諜內應!這時,有一件事讓皇太極,即:寧錦防線,皇太極製造了影。

所以,皇太極上台後,無比想擁有一隻重火炮軍隊,轟開城牆。

因為,只要清軍有這麼一個優勢,那麼可以明軍對決中處於全線優勢。

隨後,皇太極做了一件事,即:建立烏真超哈——一隻配備大量火炮漢軍!然而,儘管皇戰眼光,看到了清軍致命弱點,但投入了大量人力物力,卻沒辦法解決,即:滿洲人懂制炮技術,遼東漢人努爾哈赤殺光了。

這是,彷彿老天幫助清軍。

登州爆發,孔有德叛明降清,帶去了大量登州火炮,彌補解決了清軍軍事弱點。

當時,皇太聽到這一消息,可謂欣喜若狂,給予孔有德超高待遇! 需要注意是,關於這一件事,有三個要點:(1)孔有德帶去火炮,是當時世界上進火炮,(2)孔有德不光帶去火炮,送去了很多火炮人才,(3)這批火炮是明朝重金打造,損失,對明朝是一記重擊。

因此,這一個角度看,明末清初第一漢奸,非孔有德屬!如果不是孔有德背叛,那麼清軍可能彌補這一致命弱點!否則,軍面堅城,會束手無策。

因為清軍擁有了重炮,所以才能打破寧錦防線,以及取得松錦大戰勝利。

清軍入關後,攻下無數堅城中,有孔有德一份功勞。

需要注意是,清朝建立後,對“紅衣大炮”重視,説瞭這一點。

後,值得一提的是,軍事上,明朝集重兵打造兩樣利器,莫名其妙送給了清軍,即:(1)孫元化打造紅衣大炮,和培養大量人才,(2)吳三桂關寧鐵騎!如果這兩樣軍國重器,落入清軍手中,清朝能建立嗎?顯然不可能,多只能建立一個割政權! 明清戰爭,稱入關戰爭,交戰雙方,一大明,一女真滿族後金,後改國號大清,人稱滿。

1589年,女真愛新覺羅部首領努爾哈赤統一建州女真,1616年建立後金,1644年清兵入關,清朝正式開始。

但明朝名號政權,結束於1683年台灣明鄭王朝覆滅。

第一次,崇禎二年(1629年)十月,發生“己巳變”,皇太極率數萬清兵繞道蒙古,避開忠於明朝山海關總兵趙率教防區。

10月27日突破大安口,11月初連陷遵化、三屯營,巡撫王元雅、總兵朱彥國。

京師震動而戒,同時詔令各路兵馬勤王關。

薊遼督師袁崇煥後金此舉,有所料。

此,袁崇煥正式崇禎皇帝上疏,説:“若順天處,聽督撫政,臣越俎而議者。

”(崇禎二年五月十六日到吏部事兵部呈於兵科抄出《欽命出鎮行督師薊遼處兵部尚書臣袁崇煥題為乞汰冗官紓國用事》)説得,薊門,應當設重兵把守。

不僅如此,袁崇煥上了一道奏疏,説:“惟薊門陵京肩背,而兵力加。

萬一夷嚮導,通奴入犯,禍有可知者。

”因為寧錦防線,皇太打不破,會蒙古嚮導,突破長城,來威脅北京。

“九月己丑,袁崇煥清兵欲西,請駐增戍關門,是遣參謝尚政往備。

順天巡撫都御史王元雅曰:此虗警耳。

遣其眾歸,師果不出。

”(《崇禎實錄》卷二) “崇煥隨奏:『臣守,寇臣創,決侵犯臣界。

只有遵化一路守戍,宜於彼處設一團練總兵』。

王威請。

兵部王威新奉部劾,不肯即予,留難移時。

”(石匱書後集)山海戰(一片石戰役)是明清戰爭轉折點 蓋崇煥任復遼,殫精拮据;及期年,錦寧一帶,壁壘改觀。

擬器械馬匹,有頭緒,決計渡河,惟慮薊門,請宿重兵。

已特疏言,疏催。

(冤疏) 但是,袁崇煥兩次上疏,沒有引起崇禎皇帝足夠重視,派出援軍遣回。

後果袁崇煥言中了。