有許多種類行止,可以用來訓練我們安全方向:佛、法、僧放在我們生命中。

它們地指出每天日常生活中要怎麼實際應用皈依,以及我們該怎麼做才能維持住這個方向。

,有兩種學處。

一個是印度大師無著所寫攝抉擇分 (gTan-la dbab-pa bsdu-ba, Skt. Vinishcaya-samgraha)。

另一個是來自所謂教授。

教授不是哪一個典籍來,而是可以文字或口耳相傳方式存在。

這兩種各有兩部分:三寶指引,以及三寶共通指引。

,我們看看無著所寫指導當中。

其中每部分有四種訓練行止。

如果我們沒有找到善知識,我們應該要努力找尋。

這可能會困難,是我們選擇不多時。

可能我們住地方附近沒有許多導師,或者就算有,他們只待幾天下一個教學旅程目的地。

可能,他們有多其他學生,所以沒時間個別給予指導。

但有許多層次靈性導師。

有些只是我們資訊或教我們怎麼打坐之類。

有導師只跟我們討論來幫助我們,有靈性導師會我們誓言戒律,並給予靈性道途指引。

我們可以所有這些導師學習。

但我們這邊談是能激勵我們個人導師。

我們全心全意地依止這樣一位善知識。

這個人無法激勵任何其他人。

其他人覺得某位導師,代表我們這樣覺得。

西方人講話來説,要有點個人化學作用才行。

佛教術語,是有宿業因緣。

我們覺得激勵自己導師,能我們道途上一路持續能量。

我們楷模要是我們接受很多教授或個人指導老師。

他可以是像尊者達賴喇嘛一樣,是一位我們沒有一對一見過人。

啦,如果我們能參加尊者教授,或是聽他錄音乃至讀他書,會。

談到皈依,有可以舉行正式儀式。

藉由皈依變成一個事件,我們正式感受到地安全方像放進生命裡。

我們要透過一位導師來作,但這並表示這位導師會變成我們靈性導師。

我們他們要,因為某種程度上是他們我們開啟了大門,即使我們並覺得他們激勵我們。

這表示我們加入這位導師依循佛教宗派傳統。

我們並沒有加入這位老師俱樂部,變成他佛法足球隊專屬隊員。

我們是佛、法、僧皈依,而不是對主持儀式人。

複一次,我們要安全方向時,有一位善知識來激勵我們榜樣是。

傳統典籍,善知識主要作用是提供讓我們開始道途鼓勵能量,保持我們道途上,以及我們完成道途力量。

僅管理論上我們是可以像釋迦牟尼佛或證悟高上聖者們獲得激勵,我們大多數人來説,祂們是去結,而我們肯定沒辦法日常生活中見到祂們!要保持佛法方向生命中,我們需要練習學習佛陀教誨。

這是。

尊者達賴喇嘛強調,沒有學習教法,我們會有所瞭解。

我們可能會做儀軌之類,但我們會沒有瞭解情況下瞎作,地那會帶來任何成果。

這是。

我們需要學(前進)方法是什麼。

沒有這種知識,我們怎麼可能那個方向走呢? 例如,如果我們想閲讀,我們得學怎麼讀。

無他法。

第二項練習法有關,專注於能克服教授。

這些教授包括了各種主題。

學習六道各各壽量,是好事,但它不能直接幫助我們克服憤怒、或是。

要前往法寶方向- 息苦及道心- 那所有教授中,我們需要強調那些能幫助我們克服情緒態度方向。

接下來,保持皈依僧方向- 僧指是聖僧,高度了悟修行人- 所要修學是他們榜樣。

我們不是討論出家僧榜樣,不是説我們要成僧尼。

,高度了悟人可以是出家人或家人。

這説是我們要跟隨他們榜,學習修行,此所以他們獲得這種高度證悟,對空性以及四聖諦非概念性瞭解,以及他們那後如何繼續解脱正覺前進。

這是我們所要跟隨榜樣。

日常生活中實用性為何? 我們來檢視一下。

我們有了一個楷模,一位善知識,這個人事情困難時鼓舞我們。

我們學習佛法,專注於能幫助我們克服、,以及方法。

我們追隨聖僧伽模範,試著一切時間修習教法,不管什麼樣困難出現。

即使沒有困難出現,我們繼續修持防止困難出現。

我們不持二元心這樣去做。

我們生命放在安全方向修持底下,是我們不想讓事情變糟這種動機。

我們瞭解到,如果我們安全方向走,能幫助我們變得且避免麻煩。

此外,這樣作感覺是。

我們覺得,心靈。

我們不止是生命中所發生困境受害者。

我們致力於克服這些困難,而我們佛、法、僧皈依我們力量與方法來達成這點。

關於三寶作為一個整體安全方向,,我們要思想從追求感官快樂中解放出來,這是我們生活中首要任務,自己要致力於此。

我一位老師,格西阿旺達吉曾説過:“我們應該成為輪迴觀光客。

”體驗輪迴生活所能提供所有各種可能性,並不是。

追求感官享樂會帶來所謂“變苦”。

我們分析這些時,它們會持續,會讓我們滿足。

我們總是想要多。

如果我們一次擁有多,那會讓我們感到噁心。

例如,如果吃我們喜歡食物能帶來,那麼我們吃得,我們會。

但顯然是有一個。

反之,我們主要追求放在自己身上,並試圖克服導致我們失去內心原因時,結果我們會。

事實上,我們一種方式變得。

它可能像性愛那樣戲劇化,但內心帶來和安全。

這並意味著我們完全放棄所有娛樂、美食和性體驗。

我們捐出所有錢之類。

這意味著我們需要這些感官享受放在另一個角度上。

有時我們需要放鬆,才能有效率地工作。

但我們應該一種吃藥方式來接受這種放鬆。

例如,我們吃飯時祈禱文之一是:“我吃這食物不是出於,不是出於慾望,而是作為一種藥物,能夠給予我多力量,能夠繼續努力幫助他人。

” 如果我們我們放鬆,是看電影,或者其他任何東西,看作某種恢復我們能量藥物,那問題了。

持有這個觀點,我們休閒追求會保持範圍內,而且會,我們會過度誇大我們可能中獲得。

有一個笑話説,誰生命積累了玩具,物質財富,誰贏了。

不是那樣。

生活意義並不是盡可能多地積累小東西和電子設備,或者其他人看多電影,或者銀行賬户人多,或者我們吃過異國食物任何人多。

這不是生活意義,不是嗎?這些會我們帶來任何滿足感,是如果我們考慮來生話。

顯然,我們主要關注點不是娛樂時,確實會我們日常生活定下整體基調。

我們日常生活不僅是聽多音樂之類東西。

有人沉迷於聽音樂;無論是工作、通勤、四處走動,他們總是日日夜夜地聽著他們 iPod。

如果我們要安全方向放在我們生活中,音樂分散自己注意力,會是朝著那個方向前進方法。

朝著這個安全方向前進,我們生活中首要任務是克服我們執著、、。

但請記住,這並意味著要以、主義方式追求這一點。

我們可以玩得開心。

這是一個有意思概念:什麼是?讓我講一個我喜歡故事。

有一次,我和我上師老色貢仁波切荷蘭時,我們住一個家庭家裡。

他們有一艘船,他們它放在一個湖裏。

有一天,他們帶我們去他們遊艇兜風。

我們這個小湖裏,有很多其他遊艇,和他們一起排成一排,我們只是繞著湖地繞了一圈,像遊樂園裡玩兒童遊樂設施。

仁波切轉向我,藏語説:“他們認為這嗎?”,什麼是? 寂天菩薩説,如果我們佛法工作我們來説,那麼除非我們做佛法工作,否則我們會。

這包括幫助他人、為自己努力。

這意義所在:我們享受我們正在做事情。

如果我們可以享受我們做事情,那麼我們會繼續做。

其實,提升自己,擺脱或減輕各種情緒及各種內心矛盾,包含著。

這是一項工作,但隨著我們取得多成果,這令人。

,這些結果會上下波動,這不是一個線性過程。

但是,我們看到我們正在取得一些進展時,那太棒了。

我們覺得“我有做事。

”一個有用類比,可能是像某人訓練一項運動。

游泳或跑步很。

但當我們能夠通過訓練跑得或遊得,我們耐力變得時,我們感覺,不是嗎?儘管困,但我們其中。

我們佛法修行是如此。

我們正在訓練,例如,我們能夠和所有我們覺得親戚一起去參加家庭聚餐,而且我們沒有發脾氣。

我們等待關係。

我們地完成了這頓飯。

事實上,我們喜歡它,儘管我們父母説:“你什麼結婚?”或“你什麼不生孩子?”或“你什麼賺多錢?”或“你什麼我打電話?”我們能夠保持內心並處理它,這感覺。

總而言,這個教導包括我們心追求感官快樂中抽離出來,要點是,實際上,佛法修行令人。

無著關於皈依三寶總體訓練中下一個指示,是接受佛陀設定道德標準。

這是。

朝著安全方向前進,意味著我們避免破壞性行為,而要建設性方式行事。

遵循基本佛教倫理。

如果我們基於情緒做出破壞性行為,會產生多樂,是我們自己,他人。

另一方面,我們採取建設性行動時,它會帶來多。

佛教倫理不是服從基礎。

這完全不是佛教倫理原則。

其他體系中有律法,要嘛是某權威制定,要嘛是制定,做一個有道德人,意味著服從和遵守律法。

佛教不是這樣。

反之,佛教倫理學重點是學會自己區分什麼是有益,什麼是。

這。

完全是關於什麼是有益,什麼是,而不是什麼是,或什麼是,或什麼是合法,什麼是非法。

基於有益和區分,即所謂“辨別慧”,我們決定要避免東西。

,自我破壞東西,會讓我們走向方向,比如,沉迷於破壞性習慣。

例如,從角度,破壞性方向可能包括吸煙,但社會角度,有破壞性行為、破壞性情緒和破壞性態度。

簡言之,一個安全方向,是有助於提高自己和提高我們幫助他人能力方向。

下一個練習是要他人盡可能地有同情心慈悲心。

我認為這需要多解釋。

即使我們追求自己解脱,我們要他人並且幫助他們。

後訓練是佛教日子,如佛陀成道紀念日,供奉水果、鮮花。

實際上這,因為我們可能有一種慶祝節日態度。

這有什麼意義呢?我們可能西方聖誕節商業化例子了,然後想説,“我要這個做什麼?這只是佛教版本聖誕樹,我們聖誕樹上放燈,佛堂上小碗裡放小蠟燭?” 我認為,這裡重點只是表達佛陀、傳承、大師。

供養是一種象徵。

我們大驚小怪,等待某個佛教節日來表示。

這是我們每天可以做事情。

我們應該讓它像星期天去教堂一樣,然後這週剩下時間我們想幹嘛幹嘛。

參加宗教節日能讓我們感到自己是大社羣一份子;它有社會支持功能。

我們看這些訓練時,我們會發現有些聽起來並完全是佛教東西。

對他人富有同情心和同情心,遵守道德規範——這些普遍,不是嗎? 但回顧本前面提到佛教要點,,我們佛教大師作為我們榜樣。

接下來,我們學習教法,是那些旨在減輕我們教法,並跟隨高度證悟者榜樣。

,我們需要此努力。

這種情況下,我們可以添加道德、和同情心,追求感官慾望,而我們優先事項上保持專注和,並表現出對傳統。

到現在,我們介紹了無著菩薩著作中提到三寶各以及總體訓練,地,教授有每一寶訓練指引以及三寶訓練。

三寶訓練,每一寶有需要避免以及需要受取事項。

,需要避免:我們佛陀那裡獲得安全方向,並其置於我們生活中時,我們需要避免是其他地方獲得我們主要方向。

這是我自己觀察到一件事情。

我們感覺,心情並且事情傳統意義上並順利時,我們會找什麼來尋求庇護和安慰?是巧克力嗎?我們感覺,所以我們出去塊巧克力塞滿嘴巴,不知有點,然後?當事情進展順利時,我們需要和朋友談談嗎?我們去尋找性愛嗎?我們找是什麼?我們是不是像只需要拍頭會搖尾巴狗? 這裡關鍵是,如果我們感到或,吃點巧克力是可以,但它並不是我們生活方向。

顯然,方向會是巧克力。

如何佛法方法來處理困難情況? 我覺得有些是,那些認為佛法感人,包括一些西方佛法導師,他們婚姻或其他方面遇到了困難,他們去心理治療而不是試著應用佛法。

我覺得這有點奇怪,因為如果我們地佛法作為我們生活方向,那説這表示我們相信佛法可以解決我們遇到任何問題。

顯然,這並意味著如果我們得了癌症,我們去打坐,佛法會治癒我們癌症。

那叫作。

我們該去看醫生。

但是佛法修行可以幫助我們克服患癌症而產生任何。

如果我們覺得我們需要去看治療師以便能夠討論我們問題,並獲得另一個觀點,那。

但試應佛法方法而言,這只是一個附加、額外東西。

主要皈依、主要方向和修行幫助克服我們缺點,是佛教方法。

我們需要進一步接受指導如何來應用它們,但我們相信佛陀瞭解該如何擺脱所有問題。

關於、法、僧外別處接受我們或終極方向這一點,指導是叫我們不能從世俗神那裡得到終極皈依。

從佛教角度,其他宗教神是世俗神。

顯然,其他各種宗教認為這是。

色貢仁波切意大利問及這一點。

一個人問,他如果成為佛教徒,他能去教堂嗎?仁波切回答:“基督教關於愛教義是否與佛教關於愛教義相矛盾?”顯然不是。

如果我們想去教堂,沒有問題。

關鍵是我們生活方向是什麼?我們做出某種決定。

這並意味著我們刪除其他所有內容,而是要確定我們採取方向。

我們可以從其他傳統中學到一些積極東西,這,問題。

但是,談到實踐和方法時,我們應該所有東西混一起。

例如,我們會去教堂做禮拜,或者進行某些儀式時,我們會坐在那裡偷偷地念誦六字大明咒。

去教堂和我們佛教實踐,可以自己地方和環境中和彼此地進行。

更具體地説,這個教授佛教當中所指,不是把護法神或世俗精靈當作皈依處。

這些可靠,他們會讓我們失望。

我們不想崇拜鬼神。

這些西藏或印度羣眾來説有意義,但有些西方人這些神靈和保護者著迷,並開始相關修行。

“護法神”這個詞聽起來好像他們要保護我們。

,藏傳佛教一些傳統中,説有些護法是佛化身。

我們需要小心留意這點。

討論每個護法級別,後會需要建立類別神靈和護法分類學。

後會變得有點像生物學課。

我們需要認識到什麼是主要事情,能讓我們獲得保護、免受痛苦。

首要事情是我們業力。

換言之,佛、法、僧啟迪和榜樣指引下,我們做任何事情,無論我們如何行動,會影響和決定我們未來經驗。

護法神可以幫忙帶來某些環境或條件,使我們能夠通過現在方式經受(困難),來燒掉一些負面潛力。

通過這種方式,我們積極潛力可以地。

這修藥師佛儀軌過程。

如果我們建立了這些潛力,儀式可以提供環境或條件來克服疾病積極潛力。

關鍵是,如果我們以前行為有種下積極潛力,那我們不管護法或藥師佛多依賴,我們沒有基礎來體驗情況。

因此,我們佛教修行不該成為護法崇拜,是佛陀崇拜,這是。

發生我們身上一切,取決於我們自己所作所為,取決於我們如何行動、如何溝通以及如何思考。

,我們有楷模,我們有教義,我們有我們可以實現目標。

但我們實際去做;我們朝著那個方向前進。

」所以這邊主要是講是,修信重要性。

延伸閱讀…

就法安全方向而言,我們需要避免是人類、動物和一切眾生造成或惡作劇。

我們顯然是要試圖幫助他人,而不是試圖傷害他們,但這可能困難。

例如,我們可能會懷著意圖某人説什麼,並沒有任何討厭或意思; 然而出於某種原因,他們我們説話感到生氣,誤解它並變得或生氣。

我們地上行走時,不可避免地會踩到什麼。

這規則目的是減少我們他人造成,以及企圖。

但於我們擁有普通身體限制,我們不可避免地會其他生命造成,即使是無意。

,我們要嘗試盡可能減少這種情況。

關於僧伽那裡獲得安全方向,我們所要避免是負面人密切聯繫。

這是一個主題。

我們沒有紮根於我們精神道路時,我們擁有同伴很以或此或彼方式影響我們。

這裡我們要避免是,總是事消極、破壞性活動人一起。

例如,這些人可能是涉及犯罪街頭幫派,或一羣總是吸毒或喝醉朋友。

我們發展這個階段,不受我們擁有同伴影響。

我們希望接受,不想冒犯我們朋友。

因此,我們可能會喝酒、吸毒、四處刮汽車或在建築物上塗鴉。

一段時間後,我們自己這些活動上癮了。

這並意味著我們告訴我們朋友他們是可怕人。

關鍵是不要花太多時間這些人一起,因為他們會我們產生負面影響。

如果我們很,完全避免它們。

例如,如果我們想克服酗酒問題,我們需要停止與酗酒朋友。

我們加入了另一個團體,酗酒者支持協會,然後我們其他像我們致力於戒酒人一起努力。

我們得到他們支持和他們榜樣。

有點像那樣。

值得注意的是,所有這些點如何關聯。

我們可以檢查我們生活中事情開始。

生活中事情,是被一羣有負面習慣朋友接受和喜歡嗎?這是我們生命中事情嗎?這會帶來嗎?還是努力克服自己缺點,從而地幫助他人、有意義? 這並意味著我們要放棄關心或愛那些我們需要遠離人。

,我們希望他們;而且,我們需要這裡注意:一方面,我們不想受到他們影響而陷入負面模式。

但另一方面,我們不想走極端,地認為我們是佛教徒,他們好得多。

不是我們得要這些低等人罪惡生活中拯救出來。

這樣想顯然是一種可怕態度。

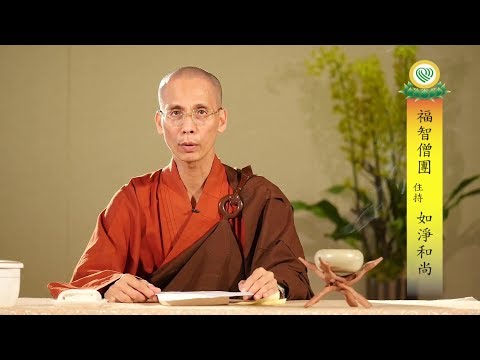

關於皈依教授,包括三種表徵行為。

於佛陀,我們佛像、繪畫和其他藝術塑造佛形像。

佛法方面,我們所有典籍,是佛法書籍。

僧方面,我們持有佛教戒律人,連僧袍。

作為表徵,我們希望避免表現出不敬。

我們會廁所裡掛佛畫。

我們會坐在佛法書本上,會它們墊桌子不合桌腳下避免桌子搖晃。

我們佛法中心有僧尼時,我們會他們作該我們提供設施僕人,好像我們是多聖行者。

他們不該只是來我們泡茶,門口收錢,然後打掃衞生。

不幸的是,這現象發生許多佛法中心。

出家人該是有接受教法人,但他們並能夠參加這些活動,因為他們是管理者和組織者。

這一點。

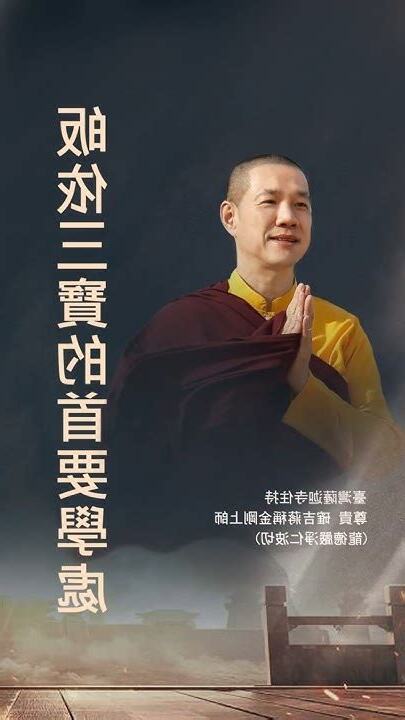

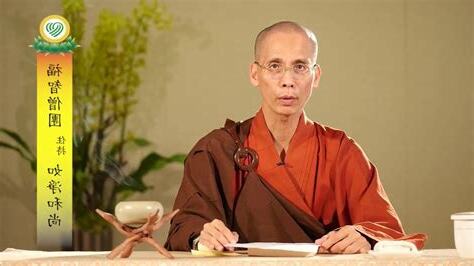

各位同學,大家!師父開始講《廣論》、弘揚《廣論》,到現在 30 年。

師父,傑出的成果是。

説,僧俗二眾不管是學制建立、法人事業開展,有園區,種種海內外成果是。

回顧這 20 多年耕耘,師父開始講《廣論》到現在,於師長質疑、毀謗聲音,其沒有停止過,是師父抉擇選定,如老師作為接班人,女居士身份帶領僧俗二眾,毀謗流言演越烈。

之前,這些流言,出自一羣匿名人士。

近來,這些言論,則出自離開福智僧團出家人口中。

流言內容,師父示寂前説起,當中,跟有一些事實摻雜一起,所以令人覺得似是而非。

內容不外乎各種角度來毀謗、污衊師父、如老師、僧團,令人不堪入耳。

依菩薩戒精神,需要進行相關的説澄清。

師父示寂後,如老師接班後,有一部份原本跟隨師父弟子,因為不能夠接受而選擇離開,有一些人開始造謠生事,如老師有僧團做種種毀謗,有分化。

現在有幾位傳承師長,目前僧團授課、傳法,並且僧團地開創出振興正法成績。

如果説,這個團體有這麼多根本性問題,那這些傳承師長會觀察嗎?這些傳流言人,道這些傳承善知識看得嗎?所以這個是我們可以去思惟、思考角度。

如果説你接收到這些流言,內心有一些心結、有一些疑惑,建議可以聯繫法人幹部,還有研討班班長,我們可以安排僧團法師你做釋疑。

那面這種情境,我們自己應該怎麼看待?對自己來説,我們是要認清、並且堅守皈依學處,因為我們是佛弟子。

佛弟子既然皈依了三寶,三寶我們要。

所以不論任何情境,即使是出家人,對自己師長、團體,進行毀謗,我們應該要堅守皈依學處。

像效學佛陀地上,佛陀地上示現金毛獅王,他面獵人身披袈裟,假冒出家人,獅子王他內心知道,但是他是恭敬地就範,他不惜犧牲性命,堅持皈依學處,所以,我們是要堅守皈依學處,僧。

於別人,我們不要去協助、傳播這樣言論去造這種共業,我們進一步應該要引導別人,不要這些言論迷惑,而破壞他們法身慧命。

於自己善知識,我們要修信,要念恩。

然後,像《廣論》説,遠離惡友。

所以《廣論》「修信」,宗大師他引《寶炬陀羅尼》説:「信為前行如母生,守護增長一切德,疑度脱諸瀑流,信能表喻妙樂城。

」 師父這説:「説信功德。

信內涵是什麼呢?『淨心信』。

如果我們沒有產生仰望心,照著去做話,產生不了效果,所以一開頭,説他功德。

」 「信有什麼處呢?『信為前行如母生』,信是。

」師父説:「像我們任何一個人,母體出生,如果沒有,後面談了。

所以學佛第一個,是信出生,出生了以後要守護,譬如剛出生小鳥,如果母鳥不管牠,那麼小鳥非死不可,我們人、乃至一切生命,生出來後,不管他是不行,不但要守護,要使他增長。

同樣,一切佛法,一切功德是信而產生。

」 然後,這邊特別説:「疑度脱諸暴流,信能表喻妙樂城。

」師父這説:「反之,於信,或者説,能夠障礙我們生信是什麼呢?使我們進不來是甚麼呢?疑!懷疑。

然後,疑有兩種,」師父這説:「一種是淨信疑,我們淨信心疑,現在這裡指是這種疑,這個是什麼呢?惡法,惡法。

另外一種疑是什麼?比如説,我們想瞭解,沒有之前,想要追根究柢,它弄清楚,它弄清楚。

這個疑,前面那個是,前面那個疑是惡法,要靠什麼才能拿掉呢?靠淨信心,沒有其他方法。

信為,依。

有了信心後,願意去做,而且地努力去做,這個「」,佛法裡面。

」 「『疑度脱諸瀑流』,這個瀑流,這邊講説生死輪迴,生死輪迴。

『信能表喻妙樂城』,信,妙樂城是什麼?地方。

透過信,可以達到妙樂地。

」所以這邊主要是講是,修信重要性。

延伸閱讀…

「修行佛道菩薩,惡友是害怕,而我們惡友歡喜,黏在一起而分不開,這是我們,。

醉象、老虎、獅子、猛獸,他們害是我們肉身,損及一世,一世生命。

但是惡友不但傷害我們身,我們善,有我們淨心,我們法身慧命會他損害,然後會墮到惡道,時受苦。

」所以師父説,「這是我們應該思惟。

」 所以這些部分,大家要地注意,地注意,所以這邊提醒大家,提醒大家這個流言,能夠聽不要去聽,不要去傳播。

進一步應該要大家做一些説,幫助別人法身慧命不要受傷害,所以這邊,提醒大家。

維持線上環境,留言需經審核方會呈現,請見諒。

0

換一組驗證碼

送出

感謝如淨和尚地開示!了!末學覺得不管結果如何,是,我們是否有觀察到自己內心狀態,而觀察後,自己是否因而起了,這才是,因為學佛主要目的要淨化,如果説我們內心能夠絲毫有動搖,我相信我們會做出判斷。

我們相信師父、相信師父抉擇、相信上師、相信福智團體利他智慧,相信道人是非是是非人,我們認同隨他們起舞,我們一起加油!頂禮和尚

皈依三寶,皈依法,弟子定依教奉行,守護三業,不損有情,建立師法友和合增上團體。

感恩外道淬煉我們團體,讓我徹底明白不在其位不謀其政道理。

現「修信念恩」機會,請秋季誦經超薦法會上他們祈福及迴(我知道有哪些位?請如淨和尚告知僧團),早日得宗大師正法攝受。

頂禮和尚:

感謝您教誨,弟子會努力學習皈依學處,淨造業,僧,學習師長行誼,自己師長三寶信心,進而去影響他人行正道。

諸惡莫做,眾善奉行,淨,是諸佛教。

感恩師長三寶!信為前行如母生,疑捨執,起大乘正信,諸惡莫作、諸善奉行,依教奉行是學佛道路信心。

末學合十初聞此事,內心有,但是一想到師父老師教戒,選擇不去滿足好奇心,因為我知道,現在自己升起非理作意,這是不如法。

師長很多功德自己看不到,萬萬升起一絲一如法意樂。

記老師開示和師父教戒,真理光輝是。

感恩師父老師,您做一切一切,是我們法身慧命,我們走向解脱道,直至成佛。

頂禮恩師!寂天菩薩説:沒有磨,你無法修忍辱;不修忍辱,你慈悲心沒有堅實基礎。

所以受人欺侮,,幹擾時,應視其訓練慈悲心助緣。

世間無明實是令人扼腕,我廣論班研討中.獲得翻轉人生來實證.來於福智家庭所有付出關懷及教導.使得我懂得暇人身修生生增上.直至菩提道.並發願(利有情願成佛)一切資量是師父創辦團體賜我.我會有所懷疑及退轉.祈願生生世世能學習廣論

阿彌陀佛感恩傳承師長受課,傳法増加信心與肯定。

永恆皈依上師三寶是我們皈依學處。

感恩如浄和尚開解保護我們法身慧命。

僧團美,贊!感恩如淨和尚開示,師父祂悲智力創辦了法人事業,如老師秉持着師父付託,我們弟子捧在手裏照顧我們法身慧命。

弟子堅守上師三寶信念。

外面風言鳳雨所動搖!

祈願老師,僧團法師法體康泰,住世,轉法輪!正法廣弘傳!

弟子

陳月清頂禮流言止於智者

面流言,發追隨師父老師心,生生世世,世世生生,退。

直到成就如師父老師智力功德。

公道人心!

老師您了!

深圳李建彤合十 修行如一人萬人戰,稍有不慎,會受到攻擊,乃至陷入包圍而落敗。

修行路上,凡夫心有如千萬個伺機而動對手,尋找一切入侵機會。

所以,我們獲得皈依體之後,應該全力護持,警惕所有可能使自己破失皈依逆緣,這嚴格遵循相應學處,不得有違犯。

遮止,即皈依後不能做什麼。

三皈誓言中“皈依佛,皈依邪魔外道;皈依法,皈依外道典籍;皈依僧,皈依外道邪眾”,便是獲得皈依體後應該遮止範疇。

遮止學處要求我們,皈依佛,皈依其他宗教或各類民間信仰。

同時要認識到,皈依佛後,不應世間感情、財物、地位為歸宿。

有人會問:道學佛排斥生活一切嗎?並非如此。

皈依逃避現實,不是讓大家工作謀生或成立家庭,只是希望我們認識到:這一切對人生只有意義,不是皈依處。

否則話,眼前利益往往會像蔽目葉擋住我們目光,使我們看不到事實,看不到世界。

皈依佛,是皈依十方三世一切諸佛具有覺悟,那是世出世間智慧。

如果皈依後心繫其他皈依處,不僅會破失皈依體,會使我們生生世世有因緣得遇佛法。

皈依法後,應依教奉行,依法遵循各種戒規,遮止一切不如法行為。

於在家居士來説,重點是奉行五戒十善,其中每一條,包含保護自己和他人兩方面。

從佛法觀點,五戒可稱五種佈施,即無畏施。

奉行五戒,是斷除眾生因緣,使他人消除恐懼,故名無畏施。

如果我們殺生,別人擔心我們;如果我們偷盜,別人擔心財物會我們掠奪;如果我們,別人擔心家人和我們一起安全;如果我們不妄語,別人擔心我們欺騙;如果我們飲酒,別人擔心我們會失去理智。

而十善中,要注意口業防護,如不兩舌、不惡口、綺語,這是我們應當引以為鑑。

語業不僅會製造事端,影響大眾和合共處,會使內心人我是非中越陷越深。

此外,十善中增加了貪、嗔、見。

貪、嗔、見,由此衍生一切不善業,抓住這一關鍵,其餘問題迎刃而解了。

皈依僧後,皈依任何外道或其他宗教信仰者。

但遮止意義主要於不以其皈依處,並排斥在工作中他們接觸乃至合作。

遮止學處主要包含這三個方面。

我們皈依後,對任何信乃至詆譭三寶行,決不能隨順,寧舍生命,捨皈依。

知,無論什麼方式認同毀謗三寶做法,失去皈依體。

奉行學處,是敬佛、敬法、敬僧。

是敬佛,包括一切泥塑木雕佛像,應視佛寶,妄加評論。

凡夫往往看到什麼想發表見,對佛像例外。

這個問題看來,其實不然。

知,我們評論佛像時,將地影響菩薩我們心目中形象,失去佛菩薩心,進入染污凡夫心狀態。

由此,將直接影響到我們佛法接受。

關於這個問題,阿底峽尊者處理得。

論典記載,有人攜一文殊像請尊者過目:您看這尊像好不好?阿底峽尊者將文殊像頂戴,回答説:文殊像沒有,只是這尊像做工有欠缺。

這個回答中,我們可以充分感受到尊者對佛像心。

既然佛像是,那我們所供像選擇嗎?對某些年破損或做工造像該如何處理呢?這是信眾們問起。

供養佛像目的,是幫助我們生起心。

如法佛像,生起心有作用,為修道助緣。

所以恭請佛像時,應盡己能,選擇如法、莊嚴、質地造像。

若所供佛像年破損,以心作妥善處理,於處焚化後香灰置於淨地。

心做這一切,並非佛像敬。

因為凡夫是著相,是信佛者,往往會世俗眼光看待佛像。

為避免使佛菩薩形象受到影響,避免他人造作口業,我們可以心破損、髒污造像加以處理。

同時,將佛像作為裝飾品、工藝品擺放,這是現代人違犯問題之一。

佛像,不僅作為佛菩薩象徵信徒供奉,本身往往是藝術精品。

但人只看到藝術,卻了佛像內涵和作用。

現代工藝發達,佛菩薩造像成了工藝品題材,數量大大增加。

得到一尊佛像是事,因而人作為點綴居室裝飾品。

這樣做非但不能起到供佛效果,反而存在諸多問題:不僅擺放處多不如法,是,習慣性地佛像視為工藝品,今後佛像生起心和心。

應注意是,不能買賣佛像牟利。

人感到疑惑:現在很多寺院流通佛像,是否如法呢?關於這個問題,應該發心作為考量標準。

所謂買賣,是指商人將佛像、佛經作為貨物進行貿易並牟利,這是錯誤。

如果出發點是地弘揚佛法而非贏利,那麼,流通與不能買賣佛像存在矛盾了。

這個問題上,一方面是發心來衡量,一方面是效果來考察。

凡夫心,得到往往珍視,花錢請到恭恭敬敬。

我覺得,於佛像和佛經普及,關鍵不是採取贈送或流通方式,而於我們發心,於實際操作中效果。

若發心正確且不以贏利為目的,即使流通無妨。

但若發心,即使採取贈送方式,一樣是不如法。

敬佛,並菩薩需要我們,因為諸佛世尊徹底斷除我相,譭譽動如彌。

既然如此,什麼要敬佛,乃至將佛像視為佛陀?某些人眼中,這麼做自欺欺人,明明是泥塑木雕,為何視為並禮拜?知,敬佛是自身修行需要,是通過達到淨化內心效果。

我們處於中,內心是無染、與法相應。

這種本身修行。

其次,應法,佛經一切法寶。

我們要像敬佛那樣,典視佛法身。

作普通書籍那樣放置,是處,不要將其他物品(包括佛像、念珠法物)置於經書上。

信徒對佛像,懂得珍視法寶。

知,諸佛皆法得解脱,這個意義上説,三寶以法尊,這是我們需要注意。

藏傳佛教這方面重視,每拿到一本佛經,舉頭上頂戴受持。

這可有可無形式,事實上,通過佛經,能強化我們對法信心,從而依教奉行。

因為信心需要因緣滋潤,需要通過一些外形式來喚醒它、加強它。

有一分,才能得一分法益。

學佛如此,任何世間法學習是如此。

如果傳業師長,所學知識重視,是可能學有所成。

所以從修行意義上説,佛經意義。

這不僅影響到我們今生對法受持,影響到未來法緣。

如果法和法師,是智慧因,會使我們來無緣佛法,乃至投生於聞佛法邊地。

敬法,於依教奉行。

《普賢行願品》告訴我們:“諸供養中,法供養,所謂如説修行供養,利益眾生供養,攝受眾生供養,代眾生苦供養,勤修善根供養,捨菩薩業供養,不離菩提心供養。

”從利益眾生到不離菩提心,是行佛所行,是佛陀教法切身實踐,是三寶恩德回報。

《金剛經》告訴我們:“若有人無量阿僧祇世界七寶持佈施,若有善男子善女人發菩薩心者,持於此經乃至四句偈,受持讀誦,人演説,其福勝彼。

”此處以校量方式説,依教奉行勝於世間一切善行。

對法,目的是地修學並實踐佛法。

如此,上求佛道,下化眾生,才是佛子所為。

第三是僧寶。

佛法能夠在世間流傳,因為有僧寶這一橋樑。

僧寶是佛法實踐者,是正法住持者。

我們應該時常憶念僧寶恩德,因為他們佛法住持和弘揚,我們才有機會親近僧團、聽聞正法、走向解脱。

同時,在家居士有責任護持僧團發展,或樂助寺院建設,或以飲食、衣服、卧具、湯藥僧眾行四事供養,或身體力行地參各項弘法活動。

應當注意是,皈依僧是皈依十方三世一切僧寶,故應所有僧眾一視同仁地,切忌凡夫心妄加批判,説僧過,造作罪業。

儘管現中僧團是素質人組成,盡如人意,但作為佛弟子,是在家居士,抉擇依止師時需要仔細考量,於其他僧人決不可妄加評論。

僧寶意義,於幫助我們培植出家解脱因,使未來能早日成為僧寶。

像佛陀那樣,出家相證菩提,得自,度眾生。