“同性戀”是指一個人無論性愛、心理、情感及社交上興趣,主要對象同性別的人,這樣興趣並外顯行中表露出來。

那些同性產生愛情、性慾或戀慕,稱為同性戀者。

雖然“同性戀”是一個現代名詞,但其中國古代早已有之。

哀帝董賢愛,可用一個例子來説。

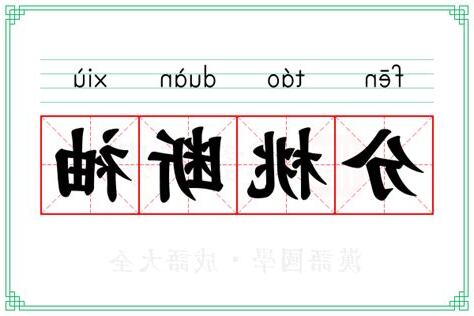

“斷袖”典故來源於二千年前西漢。

西漢建平二年,有一天,漢哀帝下朝回宮,看到殿前站着一個人,正在傳漏報時,哀帝問:“那不是舍人董賢嗎?”那人忙叩頭道:“小臣董賢。

”董賢是御史董恭兒子,漢哀帝劉欣是太子時太子舍人。

這一瞥,哀帝發現,幾年見,董賢了,比六宮粉黛要,他喜愛,命他侍從。

從此他日益寵愛,同車而乘,同榻而眠。

董賢得像美女,言談舉止地像女人,“性”、“善為媚”。

哀帝董賢愛,可用一個例子來説。

一次午睡,董賢枕着哀帝袖子睡着了。

哀帝想起身,不忍驚醒董賢,拔劍割斷了衣袖。

後人每提起漢哀帝時候,説他有“斷袖癖”。

於是,“斷袖”成為男同性戀代名詞了。

那麼,什麼女同性戀叫作“磨鏡”呢?,“磨鏡”,即磨治銅鏡。

古用銅鏡,須常磨光方能照影。

白頭宮女,閒坐説宗。

延伸閱讀…

”《太平御覽·海內士品》中也説:“徐孺子嘗事江夏黃公,黃公薨,會其葬,家貧無以自致,賷磨鏡具隨,賃磨取資,然後得前。

”唐朝詩人劉得仁《贈道人》一詩中曾寫道:“長安城中無定業,賣丹磨鏡兩途貧。

”清代説家蒲松齡《聊齋志異·神女》中有“問其人,乃諸姓,市中磨鏡者”説。

而女同性戀叫作“磨鏡”意思,雙方廝磨或撫摩方身體得到性滿足,於雙方有同樣身體結構,中間放置了一面鏡子而廝磨,故稱“磨鏡”。

古代女同性戀以皇宮中宮女,為何出現如此現象呢?唐朝詩人元稹《行宮》一詩説得可謂淋漓盡致:“寥落古行宮,宮花紅。

白頭宮女,閒坐説宗。

延伸閱讀…

”那古行宮,宮中紅花遍地開,一年春處。

然而當年入宮顏少女,孤獨中了幾十個春秋,如今是髮蒼顏了。

她們青春此葬送,她們淚水此流淌,她們面怒放紅花感嘆噓唏。

她們是那個時候時間麗女子。

經膚如凝脂,動人。

可是,唯一男人棄三千麗於不顧,眼裏只有楊玉環。

愛無妨,卻她們青春無情風乾。

愛情是哪怕動物能享受權利,她們剝奪。

活着,內心湧動,如絲,卻只能化作井底處水,光線灰暗,苔蘚橫生,四季陰冷,生衍着厚厚的愛。