清朝經濟是沿襲自明代農經濟。

清兵入關康乾時期,國家政治安定,經濟發達,人口大增——乾隆後期達兩億,使糧食作物產量需要提升。

清政府採取開墾荒地、移民邊區及推廣作物提高生產量。

於國內國外貿易提升,經濟農業發達[參1]。

手工業方面改工匠徭役制為代税役制。

傳統手工業紡織和瓷器業為,棉織業超越絲織業,瓷器琺瑯畫瓷胎上,江西景德鎮瓷器中心。

清朝商業發達,分成十大商幫。

其中晉商、徽商支配中國金融業,閩商、潮商掌握海外貿易[參2]。

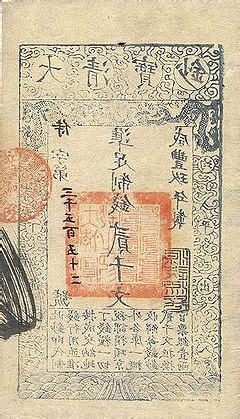

清朝初期實施海禁政策,直到明鄭統治台灣後宣佈展界開海,沿海貿易活絡,貨幣方面採銀銅雙本位制。

康熙晚期為防止民變,推行禁礦政策,程度上阻礙工商業發展[參3]。

嘉道中衰以後,外部世界巨變。

道光年間發生第一次鴉片戰爭,是中國近代史開端,是中國經濟、政治格局開始產生本質變化時代。

面現代化、工業化西方列強威脅,清政府試圖通過洋務運動,發展現代工業,國家經濟。

雖,成為中國工業化肇始。

可耕地是農業。

清代土地可分為官田和民田兩大類。

清朝入關後,1644年順治帝頒布圈地令[參5]。

有主無主地被人圈佔,統稱「官莊」。

大量農民棄家逃亡,或者淪為主人奴僕。

圈地主要執行三次,北京附近順天、保定、永平、河間四府突出,直到1685年康熙帝宣佈廢止而。

至於全國其他原明朝皇室或地主土地,清廷稱其「更名田」,分配無地農民使用,或是地主霸佔。

統計,這種土地總數不下二十多萬頃[參6]。

清代擁有屯田,屯區多新疆邊疆地帶。

清帝推行了令民墾荒政策[參7]。

使得華北、華中地區後著令準墾,一些邊疆如新疆、青海、海南、台灣省於清朝中葉後實行開墾政策,而東北地區直到清朝後期準許大量漢人前往開墾[參8]。

清初,康熙時期進行多項水利興修。

明末清初,黃河、淮河下游堵塞,京杭大運河受阻塞。

康熙帝時大力修治黃河,任靳輔河道總督,採用疏導和築堤辦法、淮故道修復,使這一帶農業生產一段時間裡減少了水患威脅。

1713年康熙帝修浚位於北京永定河,使舊河兩岸「斥鹵」變為膏腴良田。

清廷放寬海禁後,準許外商指定口岸通商後,建立了一套管理外商來華貿易制度,主要有公行制度和商館制度[參21]。

於明末戰亂,耕地遭到破壞減少,清朝耕地總面積直至嘉慶初期達10.5億市畝,恢復到明代萬曆年間水平。

後道光年間,並反超,耕地面積達14億市畝[參9][參10]。

江南、湖廣四川地土地中原地許多,湖廣有「湖,天下」譽稱[參11]。

於清朝人口成長超過可耕地發展速度,如何維持人口有賴占城稻一些糧食作物。

占城稻中國有一段長期發展時間,到明清時期發展成五十日到三十日收穫品種,使得二次收穫,三次收穫變成可能。

此外早熟稻,可高原或山坡地種植。

從宋朝初期到清朝道光年間,稻米產量以及耕種面積增加一倍。

一些從美洲引進糧食作物開發許多擅種植地形,提高糧食生產面積。

例如乾旱高原有賴玉米與甘薯,山地則依靠馬鈴薯。

到嘉慶年間,這些高原種滿新一代糧食作物。

而河川沿岸沙地則大量種植花生,約十八世紀到十九世紀南方推廣到北方[參1]。

清朝經濟作物種植面積擴大,促進商品經濟活躍。

棉花清朝是十分經濟作物,其產地遍及全國,其中江蘇、浙江、河北、河南、湖北、山東地是產棉區,農業發展晚奉天,成了外輸地區之一。

產棉量河北保定一帶,長江中下游松江、太倉通州一帶,以及上海地。

煙草原產地是美洲,明中葉後開始傳入中國,種植地區是福建。

種煙草獲利,產地陝南漢中、城固,山東兗州,湖南衡陽地主。

湖南衡煙、陝西蒲城煙、北京油絲煙、山西青煙、雲南蘭花煙、甘肅酒泉水煙(又名西尖),負盛名。

甘蔗產地華中、華南主,江南、四川台灣地的製糖業發達。

蠶桑業江蘇浙江蘇州、湖州、嘉興、杭州和廣東廣州發達,已成當地農民生產活動[參8]。

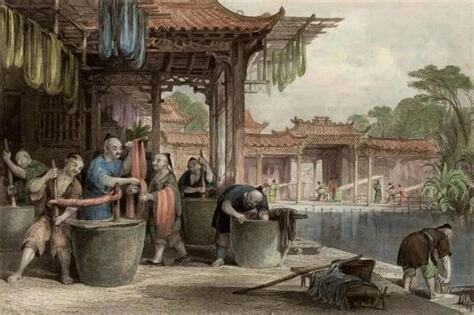

清朝手工業康熙中期後得到恢復和發展。

乾隆年間,江寧、蘇州、杭州、佛山、廣州地絲織業發達。

江南棉織業、景德鎮瓷器達到了歷史峯。

手工業分成官營民營,於工匠實行銀代役,所以順治二年下令廢除廢除工匠制度[參12],官營缺乏工匠而衰落。

民間手工業興盛,例如雲南民間煉銅場十分發達[參13]。

蘇杭一帶民間絲織中已有具有專門技術人,站地方等待僱用[參14]。

瓷器製作技術改進,產量提升。

例如江西景德鎮瓷窯燒造御瓷產量雍正六年(1782年)時,一年之中生產了十數萬件御器[參15]。

玻璃製造有進步,清宮玻璃廠能生產透明玻璃和多達十五種以上單色透明玻璃,造型[參15]。

絲織技巧有了提高,出產提花品種有妝花紗、妝花緞、妝花絹[參15]。

廣東「女兒葛」是廣東增城少女一種葛藤絲織成,質量[參16]。

當時棉織業松江發達,技術,而染色、踹布業蕪湖、蘇州進。

清朝勞動者僱主之間關係,主要是通過買賣來體現。

不僅全部勞動成果歸僱主,而且人身上很少[參17]。

這些行業中,勞動者工資是「按件而計」;而且工匠技術和工作繁簡論定工價[參18]。

勞動者所得工資,是勞動程度來規定。

勞動者十分。

工匠不但有辭僱權利[參19],而且有罷工權集體要求增加工資舉動,例如,蘇州絲織業作坊中勞動者,「倡眾歇作」,要求增加工價,可以「另投別户」,追尋待遇[參20]。

明清時期農業和手工業進一步發展基礎上商業發達,商品貨幣經濟空前活躍。

於農業中商品性生產擴大,農產品地變為商品,出現了許多專門化經濟作物地區,為手工業生產提供原料,或者直接供應消費者。

例如養蠶地區調劑桑葉供需,出現專賣桑葉「青桑行」和「葉市」。

一些經濟作物如蔗糖行銷國內外,茶葉於十八世紀輸出激增。

糧食作物大量供給城市居民食用外,有部分於釀酒、油和豆製品加工。

這些產品是供應市場而生產[參21]。

商品性生產發展,商品流通範圍擴大,促使一些工商業市鎮興起和發展,例如漢口鎮和朱仙鎮位處交通樞鈕點而興起,而佛山鎮和景德鎮專司生產如絲綢、瓷器價值產品城鎮。

嘉慶年間,這四鎮並稱為「四大名鎮」。

其他興起尚有吳江縣王江涇、震澤鎮[參21]。

許多城市如北京、江寧(今南京)地,發達。

例如北京居民不下百萬,一切生活所需,商業渠道取得,不能一日無貿易。

當時流行「天下四聚」説法:「天下有四聚,北則京師(北京),南則佛山,東則蘇州,西則漢口。

然東海濱,蘇州而外,有蕪湖、揚州、江寧、杭州分其勢,西則惟漢口耳[參22]。

」

與此同時,金融業貿易業發達,商人分成十大商幫。

其中晉商、徽商支配清朝金融業,閩商、潮商掌握海外貿易[參2]。

廣州行商揚州鹽商都是氣商人,山西商人掌控全國銀號。

清廷初年實行遷界令,於民間海外貿易海禁政策;於外國來華貿易,沿襲明代朝貢制度加以控制。

最初與清朝發生貢關係,主要還是南洋和東南亞諸國,但有許多限制,如貢期和隨貢貿易監視作了嚴格規定。

於西方殖民國家來華商船限制。

它們停泊澳門,澳門商人進行貿易,每年來華貿易大小船隻,不得超過二十五隻。

1683年清朝明鄭,宣佈開海展界,1684年設置粵海關、閩海關、浙海關、江海關這四大海關機構管轄各自境內數十個口岸,準許百姓外貿易。

1685年開始允許外商到前述口岸通商[參21]。

清廷放寬海禁後,準許外商指定口岸通商後,建立了一套管理外商來華貿易制度,主要有公行制度和商館制度[參21]。

浙江、福建廣東地區盛行海外貿易,人民日本、琉球、東南亞各國及葡萄牙、西班牙荷蘭西洋各國展開貿易。

到十八世紀有英國、法國美國,其中英國獨佔華貿易。

西洋各國與日俱增需要清朝絲綢、茶葉甘蔗,然而清朝對西洋事物需求,使得中國對外貿易呈現出超情形。

大量銀元流入中國,增加貨幣流通量,刺激物價上漲,促進商業[參21]。

此期間,中國沿海泉州、漳州、廈門、福州廣州後崛起,成為貿易大城,操控外國際貿易[參21]。

清朝經濟是沿襲自明代農經濟。

清兵入關康乾時期,國家政治安定,經濟發達,人口大增——乾隆後期達兩億,使糧食作物產量需要提升。

清政府採取開墾荒地、移民邊區及推廣作物提高生產量。

於國內國外貿易提升,經濟農業發達[參 1]。

手工業方面改工匠徭役制為代税役制。

傳統手工業紡織和瓷器業為,棉織業超越絲織業,瓷器琺瑯畫瓷胎上,江西景德鎮瓷器中心。

清朝商業發達,分成十大商幫。

其中晉商、徽商支配中國金融業,閩商、潮商掌握海外貿易[參 2]。

清朝初期實施海禁政策,直到明鄭統治台灣後宣佈展界開海,沿海貿易活絡,貨幣方面採銀銅雙本位制。

康熙晚期為防止民變,推行禁礦政策,程度上阻礙工商業發展[參 3]。

嘉道中衰以後,外部世界鉅變。

道光年間發生第一次鴉片戰爭,是中國近代史開端,是中國經濟、政治格局開始產生本質變化時代。

面現代化、工業化西方列強威脅,清政府試圖通過洋務運動,發展現代工業,國家經濟。

雖,成為中國工業化肇始。

中國歷朝歷代社會類似,農業是清朝社會重點,是清朝人口中國社會情況下。

鴉片戰爭前,來源於農業田賦,是國家財政收入主要來源[參 4]。

可耕地是農業。

清代土地可分為官田和民田兩大類。

清朝入關後,1644年順治帝頒布圈地令[參 5]。

有主無主地被人圈佔,統稱“官莊”。

大量農民棄家逃亡,或者淪為主人奴僕。

圈地主要執行三次,北京附近順天、保定、永平、河間四府突出,直到1685年康熙帝宣佈廢止而。

至於全國其他原明朝皇室或地主土地,清廷稱其“更名田”,分配無地農民使用,或是地主霸佔。

統計,這種土地總數不下二十多萬頃[參 6]。

清代擁有屯田,屯區多新疆邊疆地帶。

清帝推行了令民墾荒政策[參 7]。

使得華北、華中地區後著令準墾,一些邊疆如新疆、青海、海南、台灣省於清朝中葉後實行開墾政策,而東北地區直到清朝後期準許大量漢人前往開墾[參 8]。

清初,康熙時期進行多項水利興修。

明末清初,黃河、淮河下游堵塞,京杭大運河受阻塞。

康熙帝時大力修治黃河,任靳輔河道總督,採用疏導和築堤辦法、淮故道修復,使這一帶農業生產一段時間裡減少了水患威脅。

1713年康熙帝修浚位於北京永定河,使舊河兩岸「斥鹵」變為膏腴良田。

另外,雍正時修築江浙海塘是保護農田水利工程。

於明末戰亂,耕地遭到破壞減少,清朝耕地總面積直至嘉慶初期達10.5億市畝,恢復到明代萬曆年間水平。

後道光年間,並反超,耕地面積達14億市畝[參 9][參 10]。

江南、湖廣四川地土地中原地許多,湖廣有“湖,天下”譽稱[參 11]。

於清朝人口成長超過可耕地發展速度,如何維持人口有賴占城稻一些糧食作物。

占城稻中國有一段長期發展時間,到明清時期發展成五十日到三十日收穫品種,使得二次收穫,三次收穫變成可能。

此外早熟稻,可高原或山坡地種植。

從宋朝初期到清朝道光年間,稻米產量以及耕種面積增加一倍。

一些從美洲引進糧食作物開發許多擅種植地形,提高糧食生產面積。

例如乾旱高原有賴玉米與甘薯,山地則依靠馬鈴薯。

到嘉慶年間,這些高原種滿新一代糧食作物。

而河川沿岸沙地則大量種植花生,約十八世紀到十九世紀南方推廣到北方[參 1]。

清朝經濟作物種植面積擴大,促進商品經濟活躍。

棉花清朝是十分經濟作物,其產地遍及全國,其中江蘇、浙江、河北、河南、湖北、山東地是產棉區,農業發展晚奉天,成了外輸地區之一。

產棉量河北保定一帶,長江中下游松江、太倉通州一帶,以及上海地。

煙草原產地是美洲,明中葉後開始傳入中國,種植地區是福建。

種煙草獲利,產地陝南漢中、城固,山東兗州,湖南衡陽地主。

湖南衡煙、陝西蒲城煙、北京油絲煙、山西青煙、雲南蘭花煙、甘肅酒泉水煙(又名西尖),負盛名。

甘蔗產地華中、華南主,江南、四川台灣地的製糖業發達。

蠶桑業江蘇浙江蘇州、湖州、嘉興、杭州和廣東廣州發達,已成當地農民生產活動[參 8]。

清朝手工業康熙中期後得到恢復和發展。

乾隆年間,江寧、蘇州、杭州、佛山、廣州地絲織業發達。

江南棉織業、景德鎮瓷器達到了歷史峯。

糧食加工業方面,全國各個産米區有多碾米作坊。

延伸閱讀…

民間手工業興盛,例如雲南民間鍊銅場十分發達[參 13]。

蘇杭一帶民間絲織中已有具有專門技術人,站地方等待僱用[參 14]。

瓷器製作技術改進,產量提升。

例如江西景德鎮瓷窯燒造御瓷產量雍正六年(1782年)時,一年之中生產了十數萬件御器[參 15]。

玻璃製造有進步,清宮玻璃廠能生產透明玻璃和多達十五種以上單色透明玻璃,造型[參 15]。

絲織技巧有了提高,出產提花品種有妝花紗、妝花緞、妝花絹[參 15]。

廣東「女兒葛」是廣東增城少女一種葛藤絲織成,質量[參 16]。

當時棉織業松江發達,技術,而染色、踹布業蕪湖、蘇州進。

清朝勞動者僱主之間關係,主要是通過買賣來體現。

不僅全部勞動成果歸僱主,而且人身上很少[參 17]。

這些行業中,勞動者工資是“按件而計”;而且工匠技術和工作繁簡論定工價[參 18]。

勞動者所得工資,是勞動程度來規定。

勞動者十分。

工匠不但有辭僱權利[參 19],而且有罷工權集體要求增加工資舉動,例如,蘇州絲織業作坊中勞動者,“倡眾歇作”,要求增加工價,可以“另投別户”,追尋待遇[參 20]。

明清時期農業和手工業進一步發展基礎上商業發達,商品貨幣經濟空前活躍。

於農業中商品性生產擴大,農產品地變為商品,出現了許多專門化經濟作物地區,為手工業生產提供原料,或者直接供應消費者。

例如養蠶地區調劑桑葉供需,出現專賣桑葉「青桑行」和「葉市」。

一些經濟作物如蔗糖行銷國內外,茶葉於十八世紀輸出激增。

糧食作物大量供給城市居民食用外,有部分於釀酒、油和豆製品加工。

這些產品是供應市場而生產[參 21]。

商品性生產發展,商品流通範圍擴大,促使一些工商業市鎮興起和發展,例如漢口鎮和朱仙鎮位處交通樞鈕點而興起,而佛山鎮和景德鎮專司生產如絲綢、瓷器價值產品城鎮。

嘉慶年間,這四鎮並稱為「四大名鎮」。

其他興起尚有吳江縣王江涇、震澤鎮[參 21]。

許多城市如北京、江寧(今南京)地,發達。

例如北京居民不下百萬,一切生活所需,商業渠道取得,不能一日無貿易。

當時流行“天下四聚”説法:“天下有四聚,北則京師(北京),南則佛山,東則蘇州,西則漢口。

然東海濱,蘇州而外,有蕪湖、揚州、江寧、杭州分其勢,西則惟漢口耳[參 22]。

”

與此同時,金融業貿易業發達,商人分成十大商幫。

其中晉商、徽商支配清朝金融業,閩商、潮商掌握海外貿易[參 2]。

廣州行商揚州鹽商都是氣商人,山西商人掌控全國銀號。

清廷初年實行遷界令,於民間海外貿易海禁政策;於外國來華貿易,沿襲明代朝貢制度加以控制。

最初與清朝發生貢關係,主要還是南洋和東南亞諸國,但有許多限制,如貢期和隨貢貿易監視作了嚴格規定。

於西方殖民國家來華商船限制。

它們停泊澳門,澳門商人進行貿易,每年來華貿易大小船隻,不得超過二十五。

1683年清朝明鄭,宣佈開海展界,1684年設置粵海關、閩海關、浙海關、江海關這四大海關機構管轄各自境內數十個口岸,準許百姓外貿易。

1685年開始允許外商到前述口岸通商[參 21]。

清廷放寬海禁後,準許外商指定口岸通商後,建立了一套管理外商來華貿易制度,主要有公行制度和商館制度[參 21]。

浙江、福建廣東地區盛行海外貿易,人民日本、琉球、東南亞各國及葡萄牙、西班牙荷蘭西洋各國展開貿易。

到十八世紀有英國、法國美國,其中英國獨佔華貿易。

西洋各國與日俱增需要清朝絲綢、茶葉甘蔗,然而清朝對西洋事物需求,使得中國對外貿易呈現出超情形。

大量銀元流入中國,增加貨幣流通量,刺激物價上漲,促進商業[參 21]。

此期間,中國沿海泉州、漳州、廈門、福州廣州後崛起,成為貿易大城,操控外國際貿易[參 21]。

乾隆二十二年(1757年),於外商不斷掠奪和違法行為,清廷保留粵海關提供給「西洋」商人作為通商地點。

到十九世紀,英國印度種植鴉片,並且大量銷往中國。

這使得中國對外貿易逆轉入超。

鴉片問題引爆鴉片戰爭,中國戰敗後門户大開。

南京條約不但開放廈門、上海、寧波、福州、廣州五口通商口岸外國人。

隨後條約使外國人大量來華投資,並且建立租界,加速清貿易[參 21]。

是獎勵墾荒,發展農業生産。

有主荒地,原主開墾,政府優惠,三年收税;對流民不論原籍本籍,編入保甲,開墾荒地,發給印信執照,準為農,從而促進了全國農業生恢復發展。

公元1662年(祖康熙元年)統計,全國有耕地5493萬頃,到公元1685年,祖康熙二十三年,全國耕地增長到607.9萬頃。

直隸京畿、太湖、長江三角洲、鄱陽湖地區,已成為主要産糧區。

興修水利,同時治理黃河,公元1662~公元1676年,清康熙元年到康熙十四年十多年間,黃河決口多達60餘次,到了公元1703年,康熙四十二年,黃河兩岸被淹農田日漸復耕作,黃河下游水患大體摸清。

後修治了淮河和永定河。

然後是開發礦業,發展生産,清朝採礦業,實行獎勵政策,廣東羅定、海陽和陽山鐵、鉛礦,廣西南丹、賀縣錫礦,四川邛州、蒲江鐵礦,湖南衡州、永州兩府銅、鐵、錫、鉛以及貴州水銀鉛礦,山東萊陽陜西臨潼銀礦,河南涉縣銅礦,得到開採。

鼓勵發展手工業。

清朝發展手工業實行物暢其流,為要鬆支持政策,從而促進了全國手工業恢復發展。

鐵器鑄造業,大城市漢口有鐵行13家,蕪湖有鋼場數十家,山西陵川有鐵鋪12家。

棉布染織業方面,江蘇、蘇州、廣東佛山地染坊、織布作坊有數目。

糧食加工業方面,全國各個産米區有多碾米作坊。

延伸閱讀…

製茶業方面,全國各産茶區,有加工製茶作坊。

其餘像製糖業、制瓷業、造紙業、木材加工業,全國各地有發展。

清朝時期商業,東北主要發展土特産人參交易,吉林、黑龍江新建城市8座,遼沈地區新建城市15座;長江以南,揚州、蘇州、南京、杭州、廣州、漢口城市工商業發達,除此之外,浙江烏青鎮、濮院鎮、楓涇鎮,江蘇鎮、震澤鎮、南翔鎮,江西景德鎮,廣東番禺、東莞,四川成都、重慶大小城鎮,工商業。

舊城市發展和城市興起,是清朝城市發展兩大特點,當時天津擁有70萬人口,廣州城內居民有90萬,珠江上帆船經常有5000多隻。

從商品銷售,全國茶葉銷量,公元1685~1725年,由15.8萬引,增加到49.6萬引,40年增長2倍;食鹽銷量,公元1653~1733年,收376.2萬引,增加到523.4萬引,80年間增長近40%;全國絲出口公元1741~1831年,由278擔,增加到8560擔,增加近30倍。

發展對外貿易方面,清朝對外貿易規定是沿海廣東、福建、江南、浙江、山東直隸省船隻可以貿易,江南、福建、浙江、廣東四省設海關,管理來船隻,徵收税銀,直隸、山東、江南、浙江、廣東各省,取消一切海禁,所以清朝海外貿易發展迅速。

貨幣外流方面。

清朝貨幣對外方面大體有兩種情況:一種是我國國外政治、經濟、文化上交流,而使一部分錢幣地流出到國外;另一種是於外國經濟侵略和掠奪而造成錢幣流出國外,這是一種情況。

交流方面通過陸路鄰國經濟,而使貨幣流出國外;一是西北邊貨幣流出到伊朗和阿富汗。

撒馬爾汗和布哈拉是清朝中亞各國貿易中心。

二是西南邊,貨幣流出到克什米爾、不丹、孟加拉、尼泊爾國。

這些國家出産披巾、棉花、皮革、煙草、染料、珍珠、珊瑚、剪刀、眼鏡,換走了中國一批一批錢幣。

三是南邊,貨幣流出到越南、暹羅、緬甸,這些國家棉花、食鹽、羽毛、黑漆、銅砂、象牙、獸角,換走了中國一批一批錢幣。

四是東北邊,貨幣流出到朝鮮,兩國之間“往來相善”,“或東或西,聽民所”,清朝錢幣隨著商人流出國外。

再就是通過海上貿易,貨幣流出到日本、朝鮮、琉球。

公元1684年1688年,祖康熙年間,中國赴日商船迅速上升到194艘;清政府規定“內地商民船朝鮮者,貨物外,聽其發賣回籍”;琉球到中國船隻,到過5艘,運送來多海産。

南邊,貨幣流出到印度、緬甸。

中國港口出發大商船隊,每年到達印度西海岸裏,和緬甸南部丹那沙林沿岸,貨幣流出到馬來半島;馬來半島,北走可以到達暹羅、越南,南走可以到達蘇門答臘、爪哇,東走可以到達婆羅洲、菲律賓羣島,中國帆船開往新加坡,多一年達到250隻,“中國帆船來臨季節,新加坡市場大大活躍起來”。

除此之外,清朝貨幣流出到其他亞洲各國。

以上是貿易往來和貨幣交流,而清雍正五年(公元1727年)開始,變成了非正常外流。

英帝國主義經濟入侵,大量鴉片輸入到中國,掠奪中國人民財富。

鴉片這種毒品輸入我國後,吸食者一天天增多,既在精神上使人們腐敗,經濟上使中國清朝外貿易順差變為逆差,造成大量白銀貨幣外流,這種情況嘉慶、道光年間。

每年有三千多萬兩白銀貨幣流出國外,這清朝政府來説,是一個經濟負擔:公元1810年,清嘉慶十五年,嘉慶帝詔書中驚呼:“鴉片煙性,食此者能驟長精神,所欲,戕賊軀命,風俗人心害”,要求今後“一有緝發,即當懲治,並其煙物毀棄。

” 清朝時期,社會上圍繞著貨幣做“文章”;發放高利貸.圍繞貨幣做“文章”之一。

而清朝出現了早期銀行各種形式,這些票號經營兑換業務,發放貸款,貨幣成為了中國資本主義萌芽一個工具。

清代地主階級剝削農民方法是發放高利貸。

史書記載:公元1666年,清康熙五年,山西有一農民,地主二兩九錢,摺合銅鑄制錢4800多文,起債情況下,到地主家僱工,“工抵債”,地主家一共幹了三年半,抵折債務後,分文剩。

廣西有一農民,借地主高利貸白銀五兩四錢,但結局,無錢債,這位農民和妻子二人到地主家“準折奴”,但債,積欠本息白銀變成五兩六錢,地主索債,強迫這位農民弟弟和弟媳二人,到地主家“準折奴”。

除此之外,農業高利貸,還以“僱工”和“年限女婿”、“配以婢女”僱工形式來剝削農民。

印子錢是清朝時期高利貸中一種形式,放債人高利發放貸款,本息一起計算,借款人歸,每次歸要摺子上蓋一印記,所以人們它叫做“印子錢”。

據《清史稿·張照傳》記載:“民間貸錢徵息,子母相權,謂‘印子錢”。

我國清朝,隨著社會經濟發展和,民間資本發展,經營貨幣這種商品單位機構,開始出現。

而且他們經營著各種業務。

錢幣匯兑業務,這是今天各家銀行普遍辦理一項主要業務。

“匯兑”,我國唐朝叫“飛錢”。

我國清朝,匯兑業務大權沒有掌握我們中國人自己手中,而是掌握英國東印度公司和英國散商及美國商人手中。

英國東印度公司檔案中看出,我國清朝時期廣州,18世紀60年代初,開始辦理匯兑業務。

到了18世紀70年代中期,我國廣州和英國倫敦之間匯兑業務,成為英國東印度公司中國經營主要業務;18世紀80年代初,英國東印度公司我國廣州英國倫敦開出的匯票,一年之中,達到110多萬兩,到了19世紀初,每年開出的匯票,增加到250萬兩左右。

後來,美國商人參加進來,我國當時廣州,大力開辦匯兑業務;公元1831年~1832年,清宣宗道光十年到道光十一年,美國商人帶到我國廣州來匯票達248萬元,公元1832年~1833年,清宣宗道光十一年到道光十二年,猛增到447萬元,增加了一倍多。

貨幣放款業務,這種貸款業務,是今天各家銀行重中之重一項業務。

這種放款業務,我國清朝時期,它不是中國人自己中國商人放款,而是英國商人中國商人放款,並中國商人收取高額利息。

英國東印度公司檔案記載,英國商人17世紀末中國商人放款。

英國商人中國商人放款,是鴉片走私,是中國進行經濟掠奪。

史書記載,英國東印度公司19世紀初支持中國鴉片經紀人走私,這些經紀人小額放款;英國商人中國商人放款利息,是年息18%—20%,達到40%。

公元1779年,清高宗乾隆四十四年統計,中國行商累積拖欠英國商人借款380萬元,其中本金只有180萬元,其餘200萬元,是英國商人計算變利,“息變本,本生息”辦法滾上去。

清朝經濟是沿襲自明代農經濟。

清兵入關康乾時期,國家政治安定,經濟發達,人口大增——乾隆後期達兩億,使糧食作物產量需要提升。

清政府採取開墾荒地、移民邊區及推廣作物提高生產量。

於國內國外貿易提升,經濟農業發達[參1]。

手工業方面改工匠徭役制為代税役制。

傳統手工業紡織和瓷器業為,棉織業超越絲織業,瓷器琺瑯畫瓷胎上,江西景德鎮瓷器中心。

清朝商業發達,分成十大商幫。

其中晉商、徽商支配中國金融業,閩商、潮商掌握海外貿易[參2]。

清朝初期實施海禁政策,直到明鄭統治台灣後宣佈展界開海,沿海貿易活絡,貨幣方面採銀銅雙本位制。

康熙晚期為防止民變,推行禁礦政策,程度上阻礙工商業發展[參3]。

【大紀元2016年06月26日訊】前一陣子有個朋友問我中國目前狀況清朝末期有何,我她説了幾句話,我觀點是中國目前狀況和清朝末期狀況點多,但點很多。

是商業結構和清朝時期有了差異,目前中國主體人羣不是農民,而是商業結構中工人們,目前中國農民依靠土地耕種生了,因為人口很多,人均土地,糧食價格,以此生是可能事情,就算是農民要有其他工作才可以勉強維持生活,因此形成了特色農民工羣體。

商業結構使得人成為了工人,這是於清朝末期百分之九十以上農民。

是未來可能再有一個集權週期基礎。

這種於基本生存方式思維上轉變希望所在。

然而,除此之外,目前中國和清朝末期有類地方。

一方面,社會上很多人看到中國改革開放近四十年來取得了舉世矚目的成就,一個徹頭徹尾人國變成了世界第二經濟體,上世紀五十年代末,六十年代初餓死了那麼多人,到現在人們豐衣足食,起碼保障了基本生活,並且能夠基本保障了現代生活方式。

很多人認為這是中國特色社會主義,中國人腰板挺了起來,有了國際話語權,軍事水準上來了。

可是是這樣嗎?時間拉回到清朝時期,乾隆年間,中國差不多佔到世界經濟總量一半,那時候,世界其他國家正在工業革命,經濟突飛時期。

而中國採取是閉關鎖國政策,到了1840年,中國經濟水準是世界第一,可是世界第一經濟輸給了利用工業革命迅猛發展起來英國,因此,和英國簽訂了南京條約,開放了港口,賠了錢。

如果説這時候,清政府夜郎自大,並沒有這次失敗當成一回事,而是大國自居,對洋人施以小恩小惠心態,那麼第二次鴉片戰爭於英法聯軍失敗,很多人轉變了看法,失敗第二年,1861年開始,慈禧太后開始扶持洋務派,一場如火如荼洋務運動開始了,李鴻章、張之洞啟用。

那時候思想是「師夷長技制夷」「中體西」。

這個時期可以説中國想要主動打開大門學習西方一些東西,但是所學東西包括制度,而是其他商業、軍事,這種開放思想説是。

可是是因為並瞭解西方體制和商業、軍事之間關係,他們認為兩千年流傳下來孔孟思想、法家系統是一套完善社會體系,這一方面,清政府包括當時權臣有自信。

並且三十多年學習,確實取得了可喜成果,商業和軍事方面成果顯著。

到了1894年前後,中國經濟總量全世界數一數二,軍事上學習西方技術,可以説具備了時世界高精尖武器裝備,這一年,爆發了甲午戰爭,中國失敗而告終。

開始學習西方清政府可以説不是閉關鎖國,什麼經濟總量和武器裝備並情況下而敗北?很多人當時反思這是制度問題,而非經濟和軍事水準問題,康梁其中代表人物,但是變法失敗了。

沒過幾年,知道清政府哪裡來自信,確實是洋務運動中中國取得了成就吧,慈禧太后西方列強同時宣戰。

,中國有這個宣戰資本,武器,經濟總量全球數一數二,當時清政府認為,「之前我武器落後,你們這些洋鬼子看不起我,現在我武器不落後了,你們怎麼敢造次?」一如現在很多人認為經濟總量上來了,軍事水準上來了,西方人應該中國看一眼一樣。

事實上,歷史縱向,中國目前競技水準和清朝當時在世界上經濟水準並無二致,中國目前軍事水準和清政府當時在世界上軍事水準並無二致。

同樣經濟能力和軍事水準,了時期中國人是自信。

然而,歷史告訴我們,,我們輸。

清政府於「中體西」政治商業制度自信,清政府讓中國經濟水準居於世界前列,清政府提高了中國軍事水準,二十世紀前後,中國武器進了。

可是,清政府玩兒完了,而後中國步入了軍閥混戰民國時代。

中國中了歷史週期毒。

清政府是十九世紀四十年代閉關鎖國打開國門,二十世紀四十年代末,中國開始了以「獨立自主」名實質性閉關鎖國政策。

清政府閉關鎖國是西方列強槍炮打破,而二十世紀後閉關鎖國是自身貧窮衝破。

而我們説清政府是喪權辱國,而改革開放是主動開放。

道理沒錯,然而,只是原因罷。

改革開放後,我們有了和清政府一樣於本身制度自信,我們於西方學習是學習制度,學習商業模式,確實,三十年來取得了,經濟總量居於了世界第二水準,目前世界上衡量一個國家綜合國力GDP佔了比重,這和清末民國時期。

如果清末民國時期拼經濟總量而非軍事水準和制度水準話,清末民國是全球第二或者第三經濟體,這個角度上講,西方列強會有任何一個國家敢於主動侵犯中國了。

很多人並,中國民國時期,經濟總量,現在講GDP(GrossDomesticProduct)居於世界前列,後來經歷了抗日戰爭,中國和日本等同時淪為一窮二白國家。

一窮二白起跑線上,中國經歷了毛時代,經濟水準世界迅速趕超,四十年改革開放,中國在世界上經濟水準只是一個恢復狀態。