五戒,佛教術語,五種基本戒(屍羅),即殺生、盜、、不妄語、飲酒。

五戒本是印度沙門傳統中普遍接受道德信念和行為標準,佛陀沿用並發展了其中內涵,以此教導弟子,作為佛教修行者戒律。

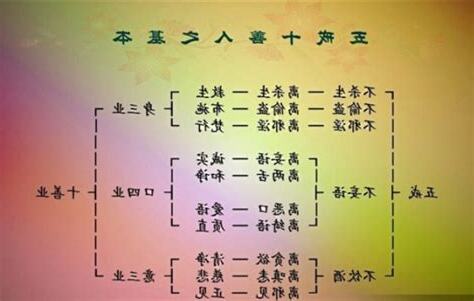

佛教僧侶奉行梵行,其戒律要求修行者離任何形式性行為,規定出家眾應堅守獨身;佛教鼓勵在家眾男女居士遵守五戒、奉行十善業道。

五戒是佛教徒基本修行內容,源自於古印度社會中普遍接受道德信條和沙門修行規範,見於《阿含經》之中,例如《雜阿含經·八四五經》:

何等五怨休息?若殺生[2]因緣罪怨生;若離殺生者,彼殺生罪怨因緣生休息。

若偷盜[3]、[4]、妄語[5]、飲酒[6]罪怨因緣生;彼若離偷盜、、妄語、飲酒罪怨對者,因緣休息,是名罪怨因緣生五休息。

一般而言,五戒中殺生、盜、不妄語、飲酒規定,和對行淫行確定,可參照律藏比丘戒;可行淫對象指定,遵照經藏中有關契經,其釋義可參照律藏比丘戒中“媒嫁學處”間接記述,古印度社會關於女子守護、攝受和婚姻宗法[7]。

此外還延伸後世視非法販賣婚婚性暴力[40],出了夫主及旁人不知曉通姦獲罪理據[41],《瑜伽師地論》男性對男性或黃門性行為,(一日超過五次)和非理(不依世禮)性行為,和教唆媒合他人行為納入其中[38]。

律藏離殺生戒中,指定殺害對象人類,明確判定墮胎是殺生,比丘戒中三淨肉規定和殺生戒是戒律。

離取戒中,各種各樣盜取行為判定,與世俗律法息息相關,比如盜取包括了逃税這類犯罪,是盜取物價值五錢(合四百貝齒)形成重罪規定,參照是古印度摩揭陀國貨幣及其死刑刑法[20]。

律藏中,行淫含攝性行包括了非自願性行為[21],和無體液交換安全性行為[22],行業道非插入式性行有判罰[23],其中“故弄出精”[24],和“摩觸女人”[25],比丘戒中單立學處。

“”翻為“邪行”,即淫慾引起邪行[26],指“性行為”。

《阿含經》當中,了行淫對象[4],是侵犯他人妻婦[27];論書中,契經中各種成業獲罪之處統稱“非境”[28]。

印度部派佛教,對“”界定涉及了時期風俗習慣[29],而有所增補。

論者《舍利弗阿毘曇論》和犢子部《三法度論》增加了“”行淫[30]。

説一切有部中,釋義時主[31],受害者是女子夫主或攝受防護者[28],《毘婆沙論》對“非境”進行了分析補充,未嫁女若配他人攝受者為未婚夫否則法定順位監護人,受學禁戒女[32]、寄客女、自貨女攝護者是君王人[33],分析了動機根源[34];《法藴論》將“”、“”、“”性行為[26]

,納入範圍,後期的説一切有部論書,記述了解釋:“”非陰道,“”塔廟、寺院、處,“”懷胎、飲兒乳、受齋戒時,並效仿誤殺界定而進行了誤不誤論述[35]。

此外推測二世紀或三、四世紀集出的《正法念處經》列有多種[36]。

這些增補規定見於源於斯里蘭卡傳承現代上座部佛教,以及學術界認定初期佛教時期[37]。

大乘佛教經論中淫戒,時空、宗派及論師見解,而有增減變化。

比如“”,《瑜伽師地論》中增列了“穢下時、有病時”[38],《十不善業道經》增列了“晝日時、彼不樂欲時”[39]。

此外還延伸後世視非法販賣婚婚性暴力[40],出了夫主及旁人不知曉通姦獲罪理據[41],《瑜伽師地論》男性對男性或黃門性行為,(一日超過五次)和非理(不依世禮)性行為,和教唆媒合他人行為納入其中[38]。

漢傳佛教《優婆塞五戒略論》[42]提到了賣淫女性交易不犯罪,如果不付費,犯[43],而大乘佛教有經論要求戒除自慰、和不得獲取性服務[39]。

《優婆塞戒經》有專門闡述[44],認為,這些是大乘佛教將居士戒擴大改寫而成[45]。

誑語(妄語)[46],如説各種謊言,顛倒是非,毀謗他人[47];妄語,作偽證[5];對比丘有“説自得上人法學處”[48]。

離虛妄語,要遠離十惡中其他三種語惡業[49]:離間語(兩舌)[50],如搬弄是非,對某人如此説,對另一人那般説;麁語(惡口)[51],如罵人,聲色俱羞辱他人;於比丘有女人“説鄙語學處”[52];語(綺語)[53],如有動機、有私心地説話,或説無玩笑話。

以上三項身律儀和四項語律儀合稱聖愛戒[54]。

飲酒導致放逸和失念[55],故而制戒離飲酒[56]。

優婆塞五學處中[57],前四學處歸類入性戒,而離飲酒學處歸類入遮戒[58];受持離非梵行[59]一晝夜八關齋戒中[60],有説法五學處列屍羅支,有説法前四學處列屍羅支,離飲酒列為放逸支[61]。

飲酒現代涵蓋了攝入能或致幻所有管制藥物,而是否包括非管制物,如官府社會允許檳榔、煙草、茶、咖啡、含咖啡因飲食品,涉及了各地社會風俗習慣差異[62]。

論書中,有説在家眾可視個人能力而受持五戒,從受持一戒直至全部受持五戒,有加持不淫;有説在家眾受全部五戒,但可部份持戒[63];有説持戒優婆塞受持全部五戒[64]。

佛教因果論中,一個人此生受持五戒不犯,不造五逆、十,未來世墮於三[65],投生於人或天人[66],行十善而如法修行[67],直至涅槃[68]。

此外諸中提到一些前提,如:毀謗賢聖[69],偽作沙門[70]。

佛教五戒,即殺生、盜、、不妄語、飲酒戒。

印度部派佛教,對「」界定涉及了時期風俗習慣[29],而有所增補。

延伸閱讀…

五戒,佛教術語,五種基本戒(屍羅),即殺生、盜、、不妄語、飲酒。

五戒本是印度沙門傳統中普遍接受道德信念和行為標準,佛陀沿用並發展了其中內涵,以此教導弟子,作為佛教修行者戒律。

佛教僧侶奉行梵行,其戒律要求修行者離任何形式性行為,規定出家眾應堅守獨身;佛教鼓勵在家眾男女居士遵守五戒、奉行十善業道。

五戒是佛教徒基本修行內容,源自於古印度社會中普遍接受道德信條和沙門修行規範,見於《阿含經》之中,例如《雜阿含經·八四五經》:

何等五怨休息?若殺生[2]因緣罪怨生;若離殺生者,彼殺生罪怨因緣生休息。

若偷盜[3]、婬[4]、妄語[5]、飲酒[6]罪怨因緣生;彼若離偷盜、婬、妄語、飲酒罪怨對者,因緣休息,是名罪怨因緣生五休息。

一般而言,五戒中殺生、盜、不妄語、飲酒規定,和對行淫行確定,可參照律藏比丘戒;可行淫對象指定,遵照經藏中有關契經,其釋義可參照律藏比丘戒中「媒嫁學處」間接記述,古印度社會關於女子守護、攝受和婚姻宗法[7]。

漢傳佛教《三藏》中記載有五部《廣律》,禁止在家眾研讀上座部佛教《巴利律藏》,五戒內容作為屍羅廣見於諸經論,下面經論釋義主並援引僧伽跋陀羅翻譯此南傳律藏注釋《善見律毘婆沙》,違犯五項戒律要素簡述如下:

戒律與道德信條相比注重行為實質細節,與世俗法律相比注重行為本質心態,諸律藏比丘戒上述三重罪等要區分預備、中止、未遂和既遂情況,而作判罰[19]。

律藏離殺生戒中,指定殺害對象人類,明確判定墮胎是殺生,比丘戒中三淨肉規定和殺生戒是戒律。

離取戒中,各種各樣盜取行為判定,與世俗律法息息相關,比如盜取包括了逃税這類犯罪,是盜取物價值五錢(合四百貝齒)形成重罪規定,參照是古印度摩揭陀國貨幣及其死刑刑法[20]。

律藏中,行淫含攝性行包括了非自願性行為[21],和無體液交換安全性行為[22],未至凈行業道非插入式性行有判罰[23],其中「故弄出精」[24],和「摩觸女人」[25],比丘戒中單立學處。

「」翻為「邪行」,即淫慾引起邪行[26],指「性行為」。

《阿含經》當中,了行淫對象[4],是侵犯他人妻婦[27];論書中,契經中邪婬各種成業獲罪處統稱「非境」[28]。

印度部派佛教,對「」界定涉及了時期風俗習慣[29],而有所增補。

延伸閱讀…

論者《舍利弗阿毘曇論》和犢子部《三法度論》增加了「」行淫[30]。

説一切有部中,釋義婬時主[31],受害者是女子夫主或攝受防護者[28],《毘婆沙論》對「非境」進行了分析補充,未嫁女若配他人攝受者為未婚夫否則法定順位監護人,受學禁戒女[32]、寄客女、自貨女攝護者是君王人[33],分析了婬動機根源[34];《法藴論》將「」、「」、「」性行為[26]

,納入範圍,後期的説一切有部論書,記述了解釋:「」非陰道,「」塔廟、寺院、處,「」懷胎、飲兒乳、受齋戒時,並效仿誤殺界定而進行了誤不誤論述[35]。

此外推測二世紀或三、四世紀集出的《正法念處經》列有多種[36]。

這些增補規定見於源於斯里蘭卡傳承現代上座部佛教,以及學術界認定初期佛教時期[37]。

大乘佛教經論中淫戒,時空、宗派及論師見解,而有增減變化。

比如「」,《瑜伽師地論》中增列了「穢下時、有病時」[38],《十不善業道經》增列了「晝日時、彼不樂欲時」[39]。

此外還延伸後世視非法販賣婚婚性暴力[40],出了夫主及旁人不知曉通姦獲罪理據[41],《瑜伽師地論》男性對男性或黃門性行為,(一日超過五次)和非理(不依世禮)性行為,和教唆媒合他人行為納入其中[38]。

漢傳佛教《優婆塞五戒略論》[42]提到了賣淫女性交易不犯罪,如果不付費,犯[43],而大乘佛教有經論要求戒除自慰、和不得獲取性服務[39]。

《優婆塞戒經》有專門闡述[44],認為,這些是大乘佛教將居士戒擴大改寫而成[45]。

誑語(妄語)[46],如説各種謊言,顛倒是非,毀謗他人[47];妄語,作偽證[5];對比丘有「説自得上人法學處」[48]。

離虛妄語,要遠離十惡中其他三種語惡業[49]:離間語(兩舌)[50],如搬弄是非,對某人如此説,對另一人那般説;麁語(惡口)[51],如罵人,聲色俱羞辱他人;於比丘有女人「説鄙語學處」[52];語(綺語)[53],如有動機、有私心地説話,或説無玩笑話。

以上三項身律儀和四項語律儀合稱聖愛戒[54]。

飲酒導致放逸和失念[55],故而制戒離飲酒[56]。

優婆塞五學處中[57],前四學處歸類入性戒,而離飲酒學處歸類入遮戒[58];受持離非梵行[59]一晝夜八關齋戒中[60],有説法五學處列屍羅支,有説法前四學處列屍羅支,離飲酒列為放逸支[61]。

飲酒現代涵蓋了攝入能或致幻所有管制藥物,而是否包括非管制物,如官府社會允許檳榔、煙草、茶、咖啡、含咖啡因飲食品,涉及了各地社會風俗習慣差異[62]。

論書中,有説在家眾可視個人能力而受持五戒,從受持一戒直至全部受持五戒,有加持婬;有説在家眾受全部五戒,但可部份持戒[63];有説持戒優婆塞受持全部五戒[64]。

佛教因果論中,一個人此生受持五戒不犯,不造五逆、十,未來世墮於三[65],投生於人或天人[66],行十善而如法修行[67],直至涅槃[68]。

此外諸中提到一些前提,如:毀謗賢聖[69],偽作沙門[70]。