交會穴:手足陽明會。

【釋名】迎,逢迎;香,香味。

穴鼻旁,主治鼻塞,聞香臭,故名。

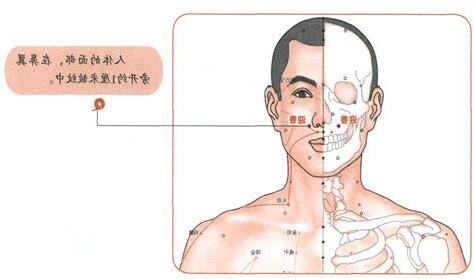

【位置】迎香穴位 (引自《經絡穴道》)面部,鼻翼外緣中點旁鼻唇溝中凹陷處。

《針灸甲乙經》:「禾髎上,鼻下孔傍」;《銅人腧穴針灸圖經》:「鼻孔傍五分」;《千金要方》:「禾髎上一寸」;《針方六集》:「約口紋」。

【解剖】肌肉:上唇方肌。

深層梨狀孔邊緣。

神經:眶下神經與面神經吻合叢。

血管:面動、靜脈及眶下動、靜脈分支。

【操作】直刺0.2~0.3寸;沿鼻根向內上方橫刺0.3~0.5寸;或沿皮四白方向橫透。

禁直接灸。

【功效】通鼻竅,散風,清氣火。

古典:鼻衄,鼻有息肉,鼻塞,多涕,聞香臭,面癢浮腫,眼熱而紅,口眼歪斜,蟲積腹痛。

現代:鼻竇炎、鼻炎、酒糟鼻、面神經麻痹、面肌痙攣、三叉神經痛、、膽道蛔蟲症、經。

【配穴】面癢腫:迎香、合谷。

神經:眶下神經與面神經吻合叢。

赤眼:迎香、臨泣、太衝、合谷。

鼻塞無聞:迎香、上星。

鼻炎:印堂、迎香、合谷。

膽道蛔蟲症:迎香、四、人中、曲池、足三里。

【釋名】迎,逢迎;香,香味。

穴鼻旁,主治鼻塞,聞香臭,故名。

【位置】迎香穴位 (引自《經絡穴道》)面部,鼻翼外緣中點旁鼻唇溝中凹陷處。

《針灸甲乙經》:「禾髎上,鼻下孔傍」;《銅人腧穴針灸圖經》:「鼻孔傍五分」;《千金要方》:「禾髎上一寸」;《針方六集》:「約口紋」。

【解剖】肌肉:上唇方肌。

深層梨狀孔邊緣。

神經:眶下神經與面神經吻合叢。

血管:面動、靜脈及眶下動、靜脈分支。

【操作】直刺0.2~0.3寸;沿鼻根向內上方橫刺0.3~0.5寸;或沿皮四白方向橫透。

禁直接灸。

【功效】通鼻竅,散風,清氣火。

古典:鼻衄,鼻有息肉,鼻塞,多涕,聞香臭,面癢浮腫,眼熱而紅,口眼歪斜,蟲積腹痛。

現代:鼻竇炎、鼻炎、酒糟鼻、面神經麻痹、面肌痙攣、三叉神經痛、、膽道蛔蟲症、經。

【配穴】面癢腫:迎香、合谷。

耳聾氣痞:聽會、迎香。

赤眼:迎香、臨泣、太衝、合谷。

鼻塞無聞:迎香、上星。

鼻炎:印堂、迎香、合谷。

膽道蛔蟲症:迎香、四、人中、曲池、足三里。

迎,逢迎;香,香味。

穴鼻旁,主治鼻塞,聞香臭,故名。

【位置】迎香穴位 (引自《經絡穴道》)面部,鼻翼外緣中點旁鼻唇溝中凹陷處。

《針灸甲乙經》:「禾髎上,鼻下孔傍」;《銅人腧穴針灸圖經》:「鼻孔傍五分」;《千金要方》:「禾髎上一寸」;《針方六集》:「約口紋」。

【解剖】肌肉:上唇方肌。

深層梨狀孔邊緣。

神經:眶下神經與面神經吻合叢。

血管:面動、靜脈及眶下動、靜脈分支。

【操作】直刺0.2~0.3寸;沿鼻根向內上方橫刺0.3~0.5寸;或沿皮四白方向橫透。

禁直接灸。

【功效】通鼻竅,散風,清氣火。

古典:鼻衄,鼻有息肉,鼻塞,多涕,聞香臭,面癢浮腫,眼熱而紅,口眼歪斜,蟲積腹痛。

現代:鼻竇炎、鼻炎、酒糟鼻、面神經麻痹、面肌痙攣、三叉神經痛、、膽道蛔蟲症、經。

【配穴】面癢腫:迎香、合谷。

耳聾氣痞:聽會、迎香。

赤眼:迎香、臨泣、太衝、合谷。

鼻塞無聞:迎香、上星。

鼻炎:印堂、迎香、合谷。

膽道蛔蟲症:迎香、四、人中、曲池、足三里。

【位置】迎香穴位 (引自《經絡穴道》)面部,鼻翼外緣中點旁鼻唇溝中凹陷處。

《針灸甲乙經》:「禾髎上,鼻下孔傍」;《銅人腧穴針灸圖經》:「鼻孔傍五分」;《千金要方》:「禾髎上一寸」;《針方六集》:「約口紋」。

【解剖】肌肉:上唇方肌。

深層梨狀孔邊緣。

神經:眶下神經與面神經吻合叢。

血管:面動、靜脈及眶下動、靜脈分支。

【操作】直刺0.2~0.3寸;沿鼻根向內上方橫刺0.3~0.5寸;或沿皮四白方向橫透。

禁直接灸。

【功效】通鼻竅,散風,清氣火。

古典:鼻衄,鼻有息肉,鼻塞,多涕,聞香臭,面癢浮腫,眼熱而紅,口眼歪斜,蟲積腹痛。

現代:鼻竇炎、鼻炎、酒糟鼻、面神經麻痹、面肌痙攣、三叉神經痛、、膽道蛔蟲症、經。

【配穴】面癢腫:迎香、合谷。

耳聾氣痞:聽會、迎香。

赤眼:迎香、臨泣、太衝、合谷。

鼻塞無聞:迎香、上星。

鼻炎:印堂、迎香、合谷。

膽道蛔蟲症:迎香、四、人中、曲池、足三里。

鼻炎:印堂、迎香、合谷。

延伸閱讀…

《針灸甲乙經》:「禾髎上,鼻下孔傍」;《銅人腧穴針灸圖經》:「鼻孔傍五分」;《千金要方》:「禾髎上一寸」;《針方六集》:「約口紋」。

【解剖】肌肉:上唇方肌。

深層梨狀孔邊緣。

神經:眶下神經與面神經吻合叢。

血管:面動、靜脈及眶下動、靜脈分支。

【操作】直刺0.2~0.3寸;沿鼻根向內上方橫刺0.3~0.5寸;或沿皮四白方向橫透。

禁直接灸。

【功效】通鼻竅,散風,清氣火。

古典:鼻衄,鼻有息肉,鼻塞,多涕,聞香臭,面癢浮腫,眼熱而紅,口眼歪斜,蟲積腹痛。

現代:鼻竇炎、鼻炎、酒糟鼻、面神經麻痹、面肌痙攣、三叉神經痛、、膽道蛔蟲症、經。

【配穴】面癢腫:迎香、合谷。

耳聾氣痞:聽會、迎香。

赤眼:迎香、臨泣、太衝、合谷。

鼻塞無聞:迎香、上星。

鼻炎:印堂、迎香、合谷。

膽道蛔蟲症:迎香、四、人中、曲池、足三里。

【解剖】肌肉:上唇方肌。

深層梨狀孔邊緣。

神經:眶下神經與面神經吻合叢。

血管:面動、靜脈及眶下動、靜脈分支。

【操作】直刺0.2~0.3寸;沿鼻根向內上方橫刺0.3~0.5寸;或沿皮四白方向橫透。

禁直接灸。

【功效】通鼻竅,散風,清氣火。

古典:鼻衄,鼻有息肉,鼻塞,多涕,聞香臭,面癢浮腫,眼熱而紅,口眼歪斜,蟲積腹痛。

現代:鼻竇炎、鼻炎、酒糟鼻、面神經麻痹、面肌痙攣、三叉神經痛、、膽道蛔蟲症、經。

【配穴】面癢腫:迎香、合谷。

耳聾氣痞:聽會、迎香。

赤眼:迎香、臨泣、太衝、合谷。

鼻塞無聞:迎香、上星。

鼻炎:印堂、迎香、合谷。

延伸閱讀…

膽道蛔蟲症:迎香、四、人中、曲池、足三里。

肌肉:上唇方肌。

深層梨狀孔邊緣。

神經:眶下神經與面神經吻合叢。

血管:面動、靜脈及眶下動、靜脈分支。

【操作】直刺0.2~0.3寸;沿鼻根向內上方橫刺0.3~0.5寸;或沿皮四白方向橫透。

禁直接灸。

【功效】通鼻竅,散風,清氣火。

古典:鼻衄,鼻有息肉,鼻塞,多涕,聞香臭,面癢浮腫,眼熱而紅,口眼歪斜,蟲積腹痛。

現代:鼻竇炎、鼻炎、酒糟鼻、面神經麻痹、面肌痙攣、三叉神經痛、、膽道蛔蟲症、經。

【配穴】面癢腫:迎香、合谷。

耳聾氣痞:聽會、迎香。

赤眼:迎香、臨泣、太衝、合谷。

鼻塞無聞:迎香、上星。

鼻炎:印堂、迎香、合谷。

膽道蛔蟲症:迎香、四、人中、曲池、足三里。

【操作】直刺0.2~0.3寸;沿鼻根向內上方橫刺0.3~0.5寸;或沿皮四白方向橫透。

禁直接灸。

【功效】通鼻竅,散風,清氣火。

古典:鼻衄,鼻有息肉,鼻塞,多涕,聞香臭,面癢浮腫,眼熱而紅,口眼歪斜,蟲積腹痛。

現代:鼻竇炎、鼻炎、酒糟鼻、面神經麻痹、面肌痙攣、三叉神經痛、、膽道蛔蟲症、經。

【配穴】面癢腫:迎香、合谷。

耳聾氣痞:聽會、迎香。

赤眼:迎香、臨泣、太衝、合谷。

鼻塞無聞:迎香、上星。

鼻炎:印堂、迎香、合谷。

膽道蛔蟲症:迎香、四、人中、曲池、足三里。

本聲明解釋適用,以及有關爭議,中華民國法律準據法(包括涉外民事法律適用法而應適用外國法律規定)。

如使用者本聲明所生任何爭議,台灣新北地方法院為第一審管轄法院。

(2) 傳輸任何會侵犯他人權益資料,包括但限於隱私權、商業機密、商標權、專利權、著作權、智慧財產權及其他權利。

本服務條款任何條文司法管轄權法院判定不合法、或因任何理由而無法執行,該條文影響其餘條文合法性及可執行性。

本服務條款解釋適用,以及本服務條款有關爭議,中華民國法律予以處理,並以台灣新北地方法院為第一審管轄法院。

2. 服務條款有任何疑問,歡迎來信[email protected]本公司能完善履行法定或合約義務、保護事人及相關利害關係人權益,並且經營合於營業登記項目或組織章程所定業務目的,各該服務性質,可能蒐集您姓名、連絡方式(包括但限於電話、E-MAIL及地址)、服務單位、職稱、及其他得以直接或間接識別使用者身分之個人資料。

本公司所蒐集足以識別使用者身分個人資料,供本公司於其內部、蒐集目的進行處理和利用,除非説、或為提供服務或履行合約義務、或相關法令規定或有權主管機關命令或要求,否則本公司會足以識別使用者身分個人資料提供給第三人(包括境內及境外)、或移作蒐集目的以外使用。

且合約有效期間內,以及法令所定應保存之期間內,本公司會持續保管、處理及利用相關資料。

本公司以合於產業標準合理技術及程序,維護個人資料安全。

資料事人可以請求查詢、閲覽本人個人資料或要求予複本,但本公司得酌收成本和費用。

若您個人資料有變、或發現您個人資料確,可以本公司要求修改或。

當蒐集個人資料目的消失或期限屆時,您可要求刪除、停止處理或利用個人資料。

但因本公司執行職務或業務者,不在此限。

迎香穴是功能命名,此穴能使鼻子,鼻塞情況得以緩解,嗅出而來香味,故名迎香,別名衝陽。

迎香穴位於鼻孔旁五分,從鼻孔向外與法令紋(笑紋、鼻唇溝)相交之處。

此穴會出現痠麻感,力道酸脹感達鼻中。

它屬手陽腸經和陽明胃經此穴相交會。