在這片古老的大地上,「五方五土」是一種深具文化內涵的象徵,它代表了東、西、南、北、中五個方位以及與之相對的五種不同類型的土地。自古以來,人們便對這片土地充滿了敬畏與好奇,探索著它們的秘密,並且在生活的點滴中體現出這五方五土的智慧。以下的研究將從歷史、文化以及現實應用等多個角度,深入剖析「五方五土」的意義與價值。

五方五土的宗教意義

在宗教層面,特別是在道教中,五方五土有著重要的象徵意義。例如,五行之土被認為是世界的基礎,而五方則代表了不同的神祇和力量。在道教儀式中,五方神祇常被祈請以保證

| 新改寫文章 |

|---|

最近的研究動態與挑戰

- 自梁啓超將陰陽五行歸類為“迷信大本營”以來,相關研究大致沿著他所確立的框架進行。

- 新材料的發現雖為我們提供了重新評價歷史的可能,但對陰陽五行的研究熱度和深

度仍顯不足。 - 研究上的侷限可能源於對五行單線起源和演變模式的主張,這種觀點忽視了五行內涵的複雜性和多源性。

五行學説的多重起源與內涵

五行學説並非單一來源,而是多種關於五行的學説匯聚的綜合體。因此,我們需要重新評估五行內涵的流變過程,以及這些內涵之間的相互關係。

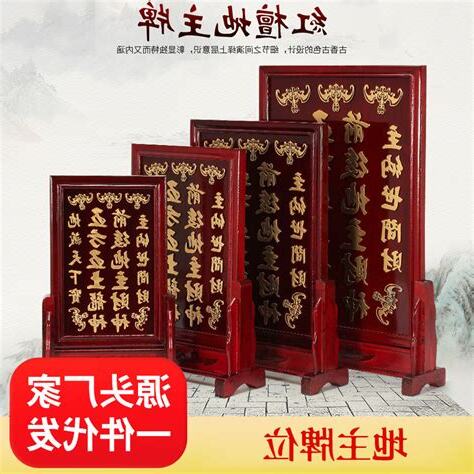

五方五土龍神的作用

五方五土龍神不僅能為家宅帶來平安和諧,更能招財進寶。因此,無論是私人住宅、公司店鋪還是公共機構,供奉五方五土龍神都被視為風水佈局的重要一環。

龍的擺放與風水效果

根據風水學原理,龍的擺放位置和品質對風水能量的提升至關重要。例如,在正東方位擺放青色或綠色玉石製成的龍,可因水生木的原理而增強風水效益。而在正南方擺放紅色玉石龍,則可利用火生土的原理來增添正能量。然而,金屬製的龍不適合擺放在代表火的正南方,因為金克木。

《洪範》第三部分對五行概念的進一步解釋

關於《洪範》中的五行,即“水、火、木、金、土”,其內涵已遠遠超出行字的本義及其在先秦時期的引申義。這些五行的內涵,實際上是經過多次轉化後才形成的,並成為漢代以後最核心的五行觀念。在先秦時期的文獻中,五行相關的內容往往呈現出類似的複合性質,這表明五行具有多重的起源。

最近的研究動態與挑戰

- 自梁啓超將陰陽五行歸類為“迷信大本營”以來,相關研究大致沿著他所確立的框架進行。

- 新材料的發現雖為我們提供了重新評價歷史的可能,但對陰陽五行的研究熱度和深

度仍顯不足。 - 研究上的侷限可能源於對五行單線起源和演變模式的主張,這種觀點忽視了五行內涵的複雜性和多源性。

五行學説的多重起源與內涵

五行學説並非單一來源,而是多種關於五行的學説匯聚的綜合體。因此,我們需要重新評估五行內涵的流變過程,以及這些內涵之間的相互關係。

| 時代 | 五行內涵 | 文獻例證 |

|---|---|---|

| 先秦 | 原始的自然元素觀 | 《尚書·洪範》 |

| 戰國 | 哲學化的宇宙生成論 | 《黃帝內經》 |

| 秦漢 | 神秘化的讖緯學説 | 《淮南子》 |

綜上所述,五行學説的多重起源和豐富內涵需要我們重新審視和理解。未來的研究應該基於更加多元的文獻資料和深入的思想分析,以期揭示五行的真實面貌和其在不同歷史時期的

漢代學者對《洪範》的解釋

漢代學者從《洪範》區分出“洛書”,這一做法在後世得到了最廣泛的認同。自宋代起,學者雖然開始否認“洛書”之説,卻進一步從《洪範》中區分出所謂“經”“傳”或“綱”“目”之別,並不斷懷疑《洪範》文本的真實性。

漢代學者對《洪範》的解釋著重在將其視為洛書的敍述,而這一觀點在後世得到了廣泛的認同。宋代以後,學者們開始對“洛書”的解釋持懷疑態度,並進而從《洪範》中分離出“經”與“傳”或是“綱”與“目”的差別,對《洪範》的文本真實性提出了質疑。

宋代以後的《洪範》研究

被《古史辨》諸君極力推崇的劉節《洪範疏證》徹底否認了《洪範》的經典地位,將《洪範》文本目為戰國作品。當代學者在試圖重建《洪範》經典地位的同時,也部分接續了《古史辨》的傳統,將對《洪範》文本的懷疑集中於最前面的武王訪箕子故事,認為其不合於史實。

地之五行的真相

在《漢書·郊祀志下》中,班固明確將天文、地理與五行學説相聯繫。他提到,地理上的山川海澤,這些大地之構成,正是地之五行的體現,它們有著生殖萬物的功用。這恰恰呼應了展禽對於祭祀原則的論述。

五行與九疇

這兩處的五行涵義更應與“天有三辰,地有五行”相參起來思考,且能證明“五方”“五星”等並非五行的起源。

地之五行意義上的五行與行字本義最為相關,但現有先秦文獻中已不多見。入漢以後,“天之五行”或“天有五行”這樣的提法更多見,而先秦文獻中最常見的五行則是人之五行,乃由行字本義引申而來。但並不能説,人之五行可由地之五行引申而出,因為在我們能看到的先秦文獻中,這兩者完全無關,且呈現出各自發展的態勢。

延伸閲讀…

九疇之範

九疇者,乃天地之道,聖人之治也。洪範九疇之序,依次為:初一曰五行,次二曰敬用五事,次三曰農用八政,次四曰協用五辰,次五曰建用皇極,次六曰乂用三德,次七曰明用稽疑,次八曰念用庶徵,次九曰向用五福,威用六極。

五行之用,在於協調萬物運行,使之有序而不亂。五行者,金、木、水、火、土也,相生相剋,循環不息,為萬物之根本。五事者,貌、言、視、聽、思也,聖人敬用之,以正心修身。八政者,食不甘味,味不甘味,視不目眩,眩不轉睛,聽不淫聲,聲不妄言,思不邪念。協用五辰,是謂順天應時,以定四時之序。建用皇極,即立中立極,以正義正道。乂用三德,則寬猛相濟,以治民安邦。明用稽疑,是辨明是非,決斷猶豫。念用庶徵,即察天象人事,以驗施政之效。向用五福,即賞善佈德,以求民和。威用六極,即懲惡揚善,以威天下。

故洪範九疇,乃治國之大法,聖人之智慧。遵之者,國泰民安;違之者,禍亂相尋。是故箕

鯀禹治水的內涵與五行的多層次理解

水性 流行 汨陳 五行 帝怒 不畀 洪範 九疇 彝倫攸斁 錫禹 禮 天道 地道 人道 水流的特性 水流的動態 水道堵塞 水道河流 天帝的憤怒 不授權 大綱、法則 九個範疇 倫理被破壞 賜予禹 禮儀 天行的規律 地行的規律 人行的規則 心有四佐,不和曰廢。地有五行,不通曰惡。天有四時,不時曰兇。

在商代晚期至西周時期,“五行”一詞可能就已經指代水道或河流,這是從“行”字的本義——道路——引申而來。鯀禹治水的典故中,“鯀堙洪水,汩陳其五行”描述了鯀在治水時採用堵塞的方法,導致多條水道被阻塞,這與五行的原初含義相符。而禹則改用疏導的方法,使水道暢通,因而得到天帝的賜予——“洪範九疇”,這標誌著治水策略與治國方略的相通。

《洪範》一書中的五行,由於其文本可能是複合的,應

大地之五行的真義

自古以來,人們對於大地之五行的解釋莫衷一是。然而,展禽的話語揭示了其中更深層的秘密。他強調祭祀的重要性,認為這應該成為國家的典章制度。他提出了「功施於民則祀之」的觀點,這意味著只有對人民有功之物,方能受到祭祀。

地之五行的真相

在《漢書·郊祀志下》中,班固明確將天文、地理與五行學説相聯繫。他提到,地理上的山川海澤,這些大地之構成,正是地之五行的體現,它們有著生殖萬物的功用。這恰恰呼應了展禽對於祭祀原則的論述。

五行與九疇

這兩處的五行涵義更應與“天有三辰,地有五行”相參起來思考,且能證明“五方”“五星”等並非五行的起源。

地之五行意義上的五行與行字本義最為相關,但現有先秦文獻中已不多見。入漢以後,“天之五行”或“天有五行”這樣的提法更多見,而先秦文獻中最常見的五行則是人之五行,乃由行字本義引申而來。但並不能説,人之五行可由地之五行引申而出,因為在我們能看到的先秦文獻中,這兩者完全無關,且呈現出各自發展的態勢。

延伸閲讀…

洪範九疇

初一曰五行;次二曰敬用五事;次三曰農用八政;次四曰協用五紀;次五曰建用皇極;次六曰乂用三德;次七曰明用稽疑;次八曰念用庶徵;次九曰向用五福,威用六極。

這部分基於第一部分而來,是對《洪範》九疇的具體闡釋。這部分的作者對《洪範》經文中的九疇進行具體闡釋,乃因前文是以九疇為核心;九疇首列“五行”,乃因前文出現了“五行”這個詞。九疇既然是九種治國大法,則第一疇“五行”自然也屬於治國大法。從五行位居九疇之首的情況來看,這段文字更有可能出自某個非常重視五行的學者或學派之手。但我們必須指出,這部分出現的五行並非第三部分所講的“水火木金土”,而是屬於人之五行。

思孟五行

但問題在於,思孟五行為“

人之行的五行與天道、人道的關聯

在先秦的哲學思想中,人之行被看作是人類社會行為和品德修養的關鍵。孔子提出仁、義、禮、智、信作為理想人格的標準,這五種德行被後來的思孟學派發展為“五行”,並與天道、人道聯繫起來。

德行 內在表現 外在表現 仁 德之行 行 義 德之行 行 禮 德之行 行 智 德之行 行 聖 德之行 行 根據《五行》篇的記載,思孟學派將五行視為天道與人道的合一,其中包含“德之行”和“行”的區別。在這種理解中,五行不僅是人的行為,更是連接天道和人道的橋樑。然而,荀子對此提出了批評,認為思孟學派的觀點過於偏頗,缺乏合理的論證和解釋。

荀子提出了自己對於人行的五行理解,強調了社會秩序和倫理原則。他指出:“貴賤明,隆殺辨,和樂而不流,弟長而無遺,安燕而不亂,此五行者:是足以正身安國矣。”這五種德行被荀子認為是足以修身治國的關鍵。

總之,從孔子到思孟學派再到荀子,對於人之行的五行有著不同的理解和

此文重心在於揭示君主應當遵循的正身安國之行,即所謂“人之行”。然而,作者強調荀子並不特別推崇五行,真正發揮治國大法作用的是思孟五行。在《洪範》中,五行被列為九疇之首,具有通用性和根本性的治國意義。然而,作者指出漢代人和後世人的解釋並不準確體現了《洪範》的本義。同時,文中提到的諸多“五”,如“五事”、“五紀”、“五福”等,雖然都以“五”為目,但彼此之間並非一一對應。

《甘誓》中的五行被解釋為“仁義禮智信”的五常,與董仲舒以後的觀念相符,而這些又是思孟五行的演變。因此,《甘誓》中的五行也屬於人之行。《泰誓》中的“狎侮五常”與《甘誓》類似,都是在指責君主未能盡忠職守,因此受到天罰。 總之,本文探討了君主治國的五行學説,認為荀子的觀點與《洪範》不同,而《甘誓》和《泰誓》中的五行則體現了君主失德必受天罰的教訓。

改寫後的文章

在古代思想中,五行與君主行為準則有著密不可分的關係。無論是《國語》中提到的“威行”,還是《甘誓》中的“五行”,都被視為君主應當遵循的道德規範。正如《國語·晉語六》所述,“威行為不仁,事廢為不智”,這表明五行所代表的不僅是自然界的物質,更是社會行為的指導原則。

然而,我們必須注意到,即使在孔子和荀子的時代,對於五行的理解也存在著隨意性,並沒有嚴格的規定。這種情況持續了數百年,直到西漢時期,才開始出現對五行的新解釋。例如,賈誼提出了六行學説,這是他對思孟五行概念的改進;而東漢的徐幹則有另一種六行學説,這是他對孔子、荀子五行思想的繼承。由此可見,漢代的思想家們仍在探索五行概念的深層含義。

西漢中期以後,五行學説逐漸趨於穩定,水火木金土這五種元素被確立為基本的自然元素,這標誌着五行學説從以“行”為主導轉變為以“五”為核心。從此,所有與五相關的事物都被納入同一套理論體系之中。

五行 性質 味 水 潤下 鹹 火 炎上 苦 木 曲 在管子與其關於五行的諸多篇章中,五行概念的基礎架構得以初步建立。這些篇章闡述了與金、木、水、火、土相關的哲學思想,為後來的儒家與道家學説提供了重要的元素。管子對五行的解釋,為中國哲學和中醫理論的發展打下了堅實的基礎。