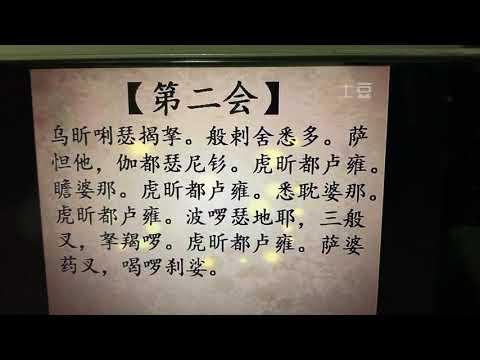

佛教經典語錄富含哲理,不僅是佛教徒修行的指南,也是人們處世的智慧。正如經典所言:“諸惡莫作,眾善奉行,自淨其意,是諸佛教。”這正反映了佛教的核心價值觀,即通過止惡行善、淨化心靈,達到覺悟和解脱。

佛教的經典語錄往往藴含著深刻的哲理,值得我們細細品味和反思。透過對這些語錄的理解,可以幫助我們更好地放下執著,體悟生命的真諦。

佛語經典語錄改寫版

|

1. 我不入地獄,誰入地獄。 |

|||||

|

8. 參須實參,見需實見,用須實用,證須實證,若纖毫不實即落虛也。

|

|||||

|

3. 一念離真,皆為妄想。 |

|||||

|

5. 起見生心,分別執著便有情塵煩惱、擾攘、若以利根勇猛身心直下,修到一念不生之處,即是本來面目。

|

|||||

|

6. 臨終之際,若一毫凡聖情量未盡,纖毫思慮未忘便乃輕重五陰去也。 |

|||||

|

8. 參須實參,見需實見,用須實用,證須實證,若纖毫不實即落虛也。 |

|||||

|

9. 於一切相,離一切相,即是無相。 |

|||||

|

10. 平常心是道,趣向即乖,到崮裏正要腳踏實地,坦蕩蕩,圓陀陀,孤*危峭,不立毫發知見。 |

|||||

|

11. 能常省察,則一句亦有餘,不能省察,縱將一大藏經用完也無用處。

|

|||||

|

12. 悟心容易息心難,息得心緣到處閑。

若欲無境,當忘其心,心忘即境空,境空即心滅。

|

|||||

|

14. 十方如來,同一道故,出離生死,皆以直故。 |

|||||

|

15. 菩提本自性,性凈是菩提,亦非可修相,更無可作相。 佛陀雲:“一切眾生,種種幻變,皆從如來圓覺妙心。”凡夫所見,皆為虛幻,唯有深明佛法,才能見真實。

佛言:“心本清淨,明心見性,非他處求。”佛經雲:“但於一切法,不作有無見,即見法也。”修行者當摒除妄念,不於外境生執著,方能體悟萬法一如。 時刻觀心,當下無心,無心而用,用而常空,如此方能離苦得樂。

若欲無境,當忘其心,心忘即境空,境空即心滅。

諸行性相,悉皆無常。邪正煩惱,同一性空。分別假相,妙心現影。 但契本心,不用求法。 道人非同善人,如鶴立雞羣,勁挺自持,不順人情,超羣脱俗。 修行要使妄相由多而少,由強而弱。定功由暫而久,由脆而堅。 當以智慧之光,照破煩惱之暗,方能達至心靈之自由。 文章導覽 |