毛澤東和蔣介石的個性不同,他們的成長環境和所受的影響塑造了他們不同的價值觀。蔣介石的著作《中國之命運》反映出他對沙文主義和儒家學説的信奉,同時他也是泛亞主義者,對日本和印度有著特殊情感。他也是基督徒,但未能將自己的思想系統地整理成書。相較之下,毛澤東的價值觀則可以被「鬥爭」二字概括。他認為鬥爭是普遍的、永恆的,並且鬥爭的道德底線模糊,只注重實際效果。在三十到四十年代,毛澤東的鬥爭哲學證明瞭自己在政治上的成功,吸引了一大批年輕人加入中國共產黨,為黨注入了活力。

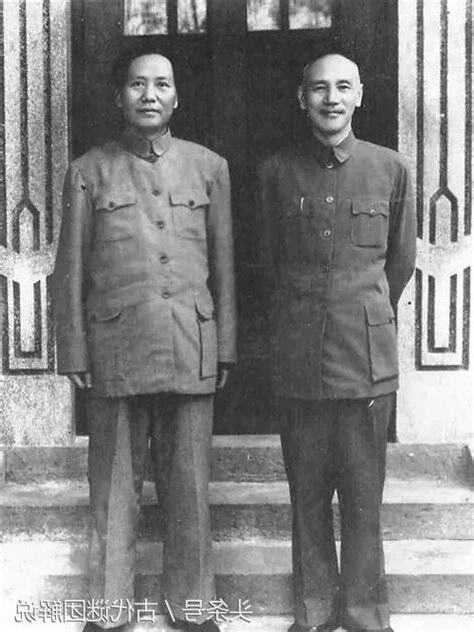

在二十世紀的中國,毛澤東和蔣介石是兩位最具影響力的領導者。他們的政治生涯很大程度上相互交織,而他們的個性和價值觀又存在顯著差異。加拿大華裔學者賴小剛認為,即使到了今天,蔣介石依然是中國共產黨不可忽視的人物,同時也是連接兩岸關係的重要橋樑。賴小剛引用了牛津大學歷史系教授米特的觀點,指出如果我們相信靈魂的存在,那麼蔣介石的靈魂或許在現代中國上空遊蕩,對當下的現實感到滿意,因為這正是他夢想中的中國。而毛澤東的靈魂則可能在背後呻吟,因為他的理想已經破滅。

毛澤東和蔣介石的個性不同,他們的成長環境和所受的影響塑造了他們不同的價值觀。蔣介石的著作《中國之命運》反映出他對沙文主義和儒家學説的信奉,同時他也是泛亞主義者,對日本和印度有著特殊情感。他也是基督徒,但未能將自己的思想系統地整理成書。相較之下,毛澤東的價值觀則可以被「鬥爭」二字概括。他認為鬥爭是普遍的、永恆的,並且鬥爭的道德底線模糊,只注重實際效果。在三十到四十年代,毛澤東的鬥爭哲學證明瞭自己在政治上的成功,吸引了一大批年輕人加入中國共產黨,為黨注入了活力。

毛澤東的鬥爭哲學

毛澤東的父親是個精明而勤勞的農民,經常因兒子沉迷讀書打罵他。毛澤東有一次以跳進水塘自殺相威脅,最後迫使父親讓步。他在和父親的鬥爭中嚐到了勝利的甘甜。他13歲時寫下的《詠蛙》一詩體現了這種好鬥的性格。〈詠蛙〉這首詩反映了毛澤東早年對鬥爭的認知和追求。

延伸閲讀…

毛澤東與蔣介石:一生互相廝殺的兩個巨人

毛澤東與蔣介石:一生互相廝殺的兩個巨人

毛澤東的鬥爭哲學

毛澤東的父親是個精明而勤勞的農民,經常因兒子沉迷讀書打罵他。毛澤東有一次以跳進水塘自殺相威脅,最後迫使父親讓步。他在和父親的鬥爭中嚐到了勝利的甘甜。他13歲時寫下的《詠蛙》一詩體現了這種好鬥的性格。〈詠蛙〉這首詩反映了毛澤東早年對鬥爭的認知和追求。

延伸閲讀…

國共百年愛恨糾葛蔣介石逝世…毛澤東平靜説出「三個字」

毛澤東曾經寫信歌頌蔣介石還對他高呼「蔣委員長萬歲!」

蔣介石的背景與價值觀

與之相比,蔣介石出生在一個富裕的鹽商家庭,但是父親早逝,母子倆受人欺凌。蔣介石在1943年出版的《中國之命運》中體現了一種沙文主義加上儒家學説的價值觀。他也深受泛亞主義的影響,對日本和印度有着深刻的情感。蔣介石雖然是一位基督徒,但他未能將自己的思想系統地整理出。

蔣介石的影響

儘管蔣介石在政治鬥爭中未能最終勝出,但加拿大華裔學者賴小剛認為,他仍然是二十世紀中國不可忽視的人物。他對中國的統一

蔣介石與毛澤東的歷史遺產與民主轉型的探討

中華人民共和國的成立被認為是對中華民國的延續,二者之間存在不可分割的聯繫。這一觀點由賴小剛在1945年重慶毛澤東與蔣介石最後一次會面時提出。他還指出,1949年後的大工業項目中有許多源自民國時期,如三線建設,是蔣介石抗戰大戰略的更新版本。蔣介石和毛澤東對二十世紀中國的政治遺產產生了深遠的影響,同時也留下了未解決的問題。北京政府在此問題上展現了遠見,成立了蔣介石研究中心,但由於政治因素的限制,公正無偏的研究尚未實現。對於中國是否能夠順利完成民主轉型,特別是如何看待外蒙古和蘇聯的影響,蔣介石的角色不可忽視。在沒有六四事件的情況下,中國的民主進程或許會有不同的結果,但這種假設性的討論受到現實政治的限制。