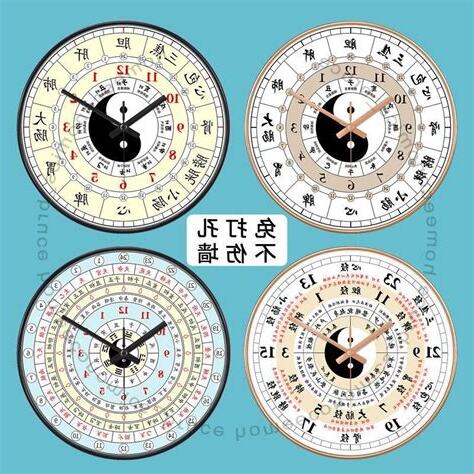

「24小時時辰」是中國傳統計算晝夜的基礎,地球自轉一週被稱為「太陽日」,並形成晝夜的變化。以子時、醜時等地支來表示每個時辰,每兩小時為一時辰。這些時辰名稱反映了白晝和黑夜的特徵,比如子時又被稱為夜半,卯時則是日出的時刻。」

「24小時時辰」是指一個完整的一天分成的不同時間段,每個時間段為一小時。這種時間分割方式廣泛應用在現代社會的各個領域,特別是在交通、通訊、工業和服務行業中。

「24小時時辰」的概念在世界各地應用已有數千年的歷史。從古代的日晷和水鐘,到現代的鐘錶和計時設備,我們能夠精確地測量和管理時間,使我們的生活更加有序和高效。

在現代社會中,「24小時時辰」的使用不僅限於時間的計算和管理,它也影響到我們的生活方式和工作模式。例如,大部分的公共交通系統都運作24小時,這讓人們能夠在任何時間都能夠獲得出行便利,無論是早晨的上班時間或是深夜的回家時間。

在通訊領域,「24小時時辰」的存在使得我們能夠無間斷地進行全球範圍內的通訊。不論您身在何處,只要有一部手機或是電腦,您都能夠和遠方的朋友、家人和合作夥伴保持聯繫。

此外,在工業和服務行業中,「24小時時辰」的運作也是必不可少的。例如,許多製造廠和工廠需要持續運轉,以保證產品的生產和供應。同時,各種服務行業,如醫療保健、餐飲服務和安全服務等,也需要全天候提供服務。

總之,「24小時時辰」已經成為現代社會中不可或缺的一環。它的存在使我們能夠有效地管理時間,更好地適應和滿足不同人羣的需求。而無論是在日常生活還是在專業領域,「24小時時辰」的應用都帶來了便利和效益。

時辰的來源與變化

中國傳統以十二個時辰來計算晝夜,地球自轉一週為一晝夜,稱為“太陽日”,晝夜的形成即由此。其向陽之地面為晝,背陽地面則為夜。春分節氣以後,日照北半球漸多,因此北半球夜短晝長,南半球則相反。秋分節氣以後,日照南半球漸多,故北半球晝短夜長,南半球乃相反。古時以子,醜,寅,卯,辰,巳,午,未,申,酉,戌,亥十二地支來表示時辰,每時辰分為八刻,相當於現代的兩個小時,如辰時相當於7點和8點兩個小時。十二時辰的別名叫法可以看出白晝和黑夜的特色,如子時又名夜半,卯時又名日出,酉時稱為日落。

時辰的別名與意義

【子時】夜半,又名子夜、中夜:十二時辰的第一個時辰。(夜晚23時和0時)。

【醜時】雞鳴,又名荒雞:十二時辰的第二個時辰。(凌晨1時至2時)。

【寅時】平旦,又稱黎明、早晨、日旦等:時是夜與日的交替之際。(早上3時和4時)。

【卯時】日出,又名日始、破曉、旭日等:指太陽剛剛露臉,冉冉初升的那段時間。(上午5時和6時)。

【辰時】食時,又名早食等:古人“朝食”之時也就是吃早飯時間。(上午7時和8時)。

【巳時】隅中,又名日禺等:臨近中午的時候稱為隅中。(上午9時和10時)。

【午時】日中,又名日正、中午等:(中午11時和12時)。

【未時】日昳,又名日跌、日央等:太陽偏西為日跌。(午後1時和2時)。

【申時】哺時,又名日鋪、夕食等。(下午3時和4時)。

【酉時】日入,又名日落、日沉、傍晚:意為太陽落山的時候。(下午5時和6時)。

【亥時】人定,又名定昏等:此時夜色已深,人們也已經停止活動,安歇睡眠了,人定也就是人靜。(晚上9時和11時)。

| 時辰 | 別名 | 時間範圍 |

|---|---|---|

| 子時 | 夜半 | 夜晚23時至0時 |

| 醜時 | 雞鳴 | 凌晨1時至2時 |

| 寅時 | 平旦 | 早上3時至4時 |

| 卯時 | 日出 | 上午5時至6時 |

| 辰時 | 食時 | 上午7時至8時 |

| 巳時 | 隅中 | 上午9時至10時 |

| 午時 | 日中 | 中午11時至12時 |

| 未時 | 日昳 | 午後1時至2時 |

| 申時 | 哺時 | 下午3時至4時 |

| 酉時 | 日入 | 下午5時至6時 |

| 戌時 | 黃昏 | 傍晚7時至8時 |

| 亥時 | 人定 | 晚上9時至11時 |

在古代,時辰並沒有像現代這樣精準的時間劃分,而是通過漏壺計時,水壺裏有立箭,箭上刻分100刻,箭隨蓄水逐漸上升,露出刻數,以顯示時間。因此,一個時辰又分為八刻。關於唐朝前後時辰時間的變化,由於資料來源的限制和可信度的差異,這裡不作詳細探討。