學習傳統文化,尤其是儒家經典,我們經常會看到像「三綱五常」、「五倫八德」這樣的論述,這綱、常、倫、德,具體是指什麼呢?對於我們又有什麼意義呢?

在我國儒家倫理文化中,「三綱五常」是其重要的思想內核,為歷代儒客尊崇,儒教通過「三綱五常」的教化來維護社會的倫理道德、政治制度。

其重視主觀意志力量,注重「氣節、品德」,自我節制、發奮立志,強調人的社會責任和歷史使命等。而「五倫八德」,則指的是人倫之道,表示人應當具備的基本道德品質,為人應該遵守為人之道,所謂人道圓滿方可達天道,人道不修與禽獸何異。

人與禽獸的區別也就在於這「人倫之道」。所謂三綱,即君為臣綱,父為子綱,夫為妻綱。五常,即「仁、義、禮、智、信」。在這個充滿智慧和道德的儒家倫理文化中,「三綱五常五倫八德」扮演著重要角色。

在學習傳統文化時,我們常常會遇到一些關鍵概念,如“三綱五常”和“五倫八德”。那麼,這些概念具體指的是什麼,又有哪些意義呢?在儒家倫理文化中,“三綱五常”被視為重要思想核心,歷代儒家學者都對其推崇備至。通過對“三綱五常”的教化,儒家試圖維護社會的倫理道德和政治制度。這套價值觀強調主觀意志的力量,注重個人的氣節、品德以及自我節制和發奮立志的精神。它還強調了個人的社會責任和歷史使命感。

“五倫八德”則是指人應遵循的基本道德準則,強調做人的基本道理。主張人道與天道相互貫通,只有修煉好人道,才能達到天道的高度。否則,與禽獸無異。人與禽獸區別就在於是否遵守這些人倫之道。

“三綱”是指君為臣綱,父為子綱,夫為妻綱。它規定了君臣、父子、夫妻之間的主從關係。而“五常”則是指仁、義、禮、智、信,它闡明瞭人際之間相處時應遵守的道德規範。

“三綱五常”的概念源於董仲舒的《春秋繁露》,是對孔子“君君臣臣、父父子子”思想的發展,將人倫關係明確劃分為主次。它提倡服從關係,這與封建王朝的統治理念相契合,對於社會的穩定有一定的作用。但這種價值觀並不符合現代社會的道德要求。

董仲舒在《春秋繁露》中,進一步發展了孟子的五倫思想,提出了“五常”,即仁、義、禮、智、信,這是對孟子五倫的具體化。其中,“仁”是最為重要的美德;而“義”則是指按照“仁”的道德原則行事; “禮”強調行為舉止的禮儀和尊重;“智”則是指在具體情況下做出正確的價值判斷;“信”則是指誠實守信。

總的來説,“三綱五常”和“五倫八德”是儒家思想中的重要內容,它們對中國社會的道德觀和價值觀產生了深遠的影響。然而,隨著社會的進步和價值觀的變化,我們需要以批判的眼光去理解和應用這些傳統的倫理觀念,以適應當代社會的發展需要。

三綱五常五倫八德是中國傳統文化中非常重要的概念。它們是一套道德倫理準則,旨在指導和規範個人的行為,以維護社會秩序和人倫關係的和諧。三綱指的是君臣、父子、夫婦之間的關係,強調了權力和責任的平衡。

三綱五常五倫八德中的五常包括仁、義、禮、智、信,它們是個人修養的基礎,也是建立和諧社會的重要因素。五倫則指父子、兄弟、夫婦、朋友、主臣之間的關係,強調了家庭倫理的重要性。

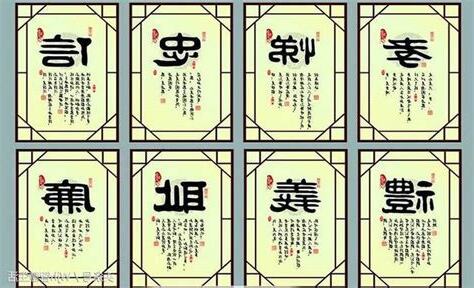

而八德則是指君子的美德,包括忠、孝、謹、信、義、禮、廉、恥,這些德行被視為個人品格和道德道義的體現。

三綱五常五倫八德的價值取向貫穿於中國千百年的歷史和文化中,對個人和社會的發展都具有重要意義。

在現代社會中,三綱五常五倫八德仍然具有指導和教育意義。基於這些價值觀,人們可以建立互相尊重、和諧相處的社會環境。三綱五常五倫八德的理念還可以應用於各個領域,例如教育、政治、經濟等,並且有助於個人心靈修養和品德培養。

在教育領域,三綱五常五倫八德的教育可以幫助學生建立正確的價值觀,培養良好的行為習慣和道德品質。政治領域中,八德的價值觀念可以引導政治人物恪守道德底線,維護公眾利益。

三綱五常五倫八德也在經濟領域中發揮著重要作用。在商業環境中,廉潔和誠信的觀念可以建立信任,促進商業交易的順利進行。