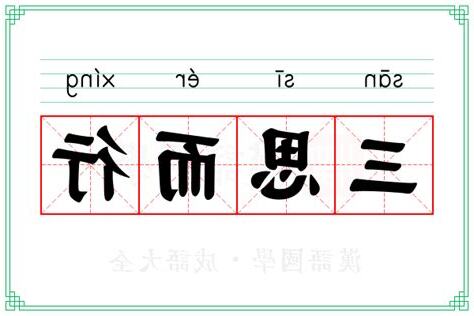

“三思而行”是一句至理名言,亦是孔子對於謹慎思考後方可採取行動的重要教誨。在《論語·公冶長》中,孔子曾評價季文子的謹慎,但也指出可能沒有必要再三思考。然而,這並不代表所有情況都能以簡單的思考後行動解決。季文子就是一個例證,他作為魯國大夫,一向謹小慎微。面對他過度謹慎的性格,我們需要識別適當時機,才能避免因猶豫不決而錯失良機。

<

三思後行的誤解與澄清

孔子曾説:“季文子三思而後行。子聞之,曰:‘再,斯可矣。’”這句話歷來被解釋為孔子對季文子過於謹慎的批評,甚至被用來證明孔子不主張謹言慎行。然而,這種解釋有失偏頗。元朝陳天祥在其著作《四書辨疑》中就指出,孔子之語是針對季文子的個性特徵而言,並非一概而論。季文子素以謹慎著稱,這雖然有備無患,但也可能導致猶豫不決。因此,孔子的建議“再,斯可矣”實際上是針對季文子的個性提出的,並非否定“三思”的價值。

行動的重要性

王陽明説:“夫學、問、思、辨,皆所以為學,未有學而不行者也。”這強調了學習某件事後必須付諸行動的重要性。很多人失敗不是因為缺乏思考,而是因為過於拖延而失去熱情和行動力。過度的思考可能成為拖延的藉口,最終導致與現實脱節。鄧小平也曾經指出,做事不可能有百分之百的把握,一開始就自以為是是不現實的。因此,行動比思慮更重要,只有通過實際行動,才能不斷調整和完善計劃,最終獲得成功。

克服多思陷阱

心理學上的兩分鐘定律提醒我們,如果想做的事情不馬上開始,就很可能會拖延甚至放棄。因此,只有迅速行動起來,才能避免陷入“多思陷阱”。不要因為思考而不付諸行動,這樣只會浪費時間且無收穫。相反,應該積極嘗試,從實踐中不斷學習和調整,這樣才能逐步接近目標。

| 人物 | 行為 | 意義 |

|---|---|---|

| 季文子 | 三思後行 | 謹慎但可能過於猶豫 |

| 孔子 | 提出“再,斯可矣” | 針對季文子的個性提出建議 |

| 王陽明 | 強調“行”的重要性 | 行動是學習和掌握事物的關鍵 |

| 鄧小平 | 指出不可能有百分百把握 | 行動比完美計劃更重要 |

立即行動

俗話説:“醒得早,不如起得早。”這意味著光有計劃和思考是不夠的,必須立刻付諸行動。通過實際行動,我們能夠更快地暴露問題,找到解決方案,並最終實現目標。因此,行動是成功不可或缺的一環。

當我們面臨各種抉擇和決策時,有一句古老的諺語常常被提起:「三思而行」。這句話傳遞著一個重要的信息,即在採取行動之前,我們應該仔細思考並衡量各種可能的後果。這是一個充滿智慧且值得我們在生活中遵循的指導原則。

在日常生活中,我們經常面臨各種決策,無論是大到選擇職業、婚姻或投資,還是小到每天的衣食住行。每個決策都有它的影響,無論是積極地還是消極地,因此應該三思而行。當我們不斷地考慮各種選項和可能性,並理解每個選項的優點和缺點時,我們能夠做出更明智的決策。

三思而行是一個內省和自我反省的過程。透過思考,我們能夠更好地瞭解自己的價值觀、目標和目的。這種深思熟慮的態度有助於我們避免衝動的決策,同時也能更好地達到我們的目標。

對於那些習慣於三思而行的人來説,他們在面臨挑戰和困難時更有抗壓性。他們常常能夠計劃和預見可能的困難,從而做出更明智的選擇。而那些缺乏這種思考和考慮的人,則往往會走上困境和後悔。

在現代社會中,我們往往忙於工作、娛樂和各種興趣活動,我們對事情過於草率,很少有時間和空間去反思和檢視我們的決策。因此,我們常常陷入困境並付出代價。如果我們能夠打破這種快速思考的習慣,並開始培養三思而行的能力,我們將能夠在不同的領域和方面取得更好的結果。

三思而行不僅僅是停下來思考。它還意味著我們應該確保我們所得出的結論是基於真實的信息和客觀的觀點。這意味著我們應該努力獲取我們所需要的資訊,並接受其他人的建議和觀點。這樣,我們才能做出更全面和客觀的判斷。

總結來説,「三思而行」是一個重要而智慧的指導原則。它提醒我們在做出決策之前仔細思考,衡量可能的後果,並避免衝動和草率的行為。透過內省和自我反省,我們能夠更好地瞭解自己,提高適應困難的能力,並做出更明智的選擇。讓我們牢記這一原則並將其應用於我們的生活中,無論是在個人還是職業領域,我們都能夠取得更好的結果。

延伸閲讀…

三思而後行

三思而後行(漢語詞語)