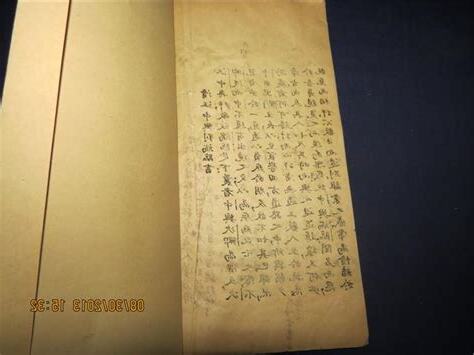

「先母鄒孺人靈表,為後世留下了一段動人的故事。她出生於無錫,七支兄弟中只有她一人存活,因此家譜斷絕。她的父親是一位處士,叫君鼐,而她的母親是姓張的孺人。君鼐在家中教書,而孺人則在暇日時默默坐在屏風後聆聽。這樣的環境讓她能夠背誦所有塾中的書籍。然而,孺人不久就去世,君鼐也漸漸衰弱,但她的母親始終全心照顧,瞻仰著她的二個弟弟,並以治好家務。」

逝者永存:一位不屈母親的故事

我的母親,諱名維貞,來自一個歷史悠久但多災多難的家庭。明末清初,她的家族從無錫遷徙到江都,共分為七支。不幸的是,其中的六支都已絕嗣,因此他們失去了完整的族譜記錄。她的父親,處士君鼐,是一位嚴謹的學者,在家中傳授學問。母親在閒暇時分,總是在屏風後聆聽父親的教誨,因此塾中的書籍她幾乎都能流利背誦。然而,母親的童年並不順遂,她在很小的時候就失去了自己的母親,張孺人。此後,她便肩負起照顧父親和兩個弟弟的責任,並且將家務打理得井井有條。

當母親嫁給我的父親汪某時,父親家境十分貧困。起初,父親作為入贅女婿,住在家族中。祖父打算出售他們的宅邸,但由於缺乏其他安身之所,母親便向她的父親請求,將另一間房分成兩半,一半供父親居住。在那之後,她的幾位叔父也搬來同住。父親身體瘦弱,多病且無法謀生。母親生育了四個子女,家中無一婢女,所有的飲食和衣著都必須靠她自己親手準備。她每晚只能睡半個月的時間。

父親去世後,叔父們更加貧困,最終相繼離開。為了維持生計,母親開始教授幾位女學生,並且縫製鞋履來賺取食物。儘管如此,生活依然艱辛,尤其是在大飢荒的年份,他們幾乎失去了所有的依靠。他們不得不再次搬遷到北城,那裡的居住環境極為簡陋,左邊的牆壁甚至沒有覆蓋,只能用茅草來遮擋。母親每天都讓姐姐在家守護,然後帶著我和妹妹,沿街乞討於親友之間,常常一天都得不到一點食物。回到家裡,他們只能躺在茅草上。每當冬夜來臨,寒風刺骨,母親和我們孩子們緊緊擁抱在一起,對未來不抱任何希望。直到天亮,看到晨光,我們才會感到一絲生的希望。

隨著我的學業進步,我開始在四方遊歷,學有所成,終於能夠稍微供養母親一些好一點的食物。然而,母親的身體卻受到各種疾病的侵襲,長達數年之久,最終不敵病魔,離開了人世。這是一個巨大的悲劇!

母親的性格忠厚、質樸而慈祥,她的一生中從不亂説話,對下屬總是以恩相待,對他們多有關心和照顧。當我年輕時,家族中沒有得到她撫恤的親人。母親在歷經流離失所和饑饉之苦後,仍然堅強地撫養父親的遺孤,直到他們成年。母親天生體質強健,很少生病,也很少需要求醫問藥。總計母親活了七十又六年,她的一生中,年輕時辛苦勞作,中年時忍受飢荒,晚年時則被疾病折磨。再加上家庭的不幸和社會的壓力,她的一生幾乎都沒有一天的歡樂。從她所承受的磨難來看,即使是金石,也要被磨蝕,何況是血肉之軀?因此,雖然母親以中年去世,但她的生命並非止步於此。

嗚呼!母親的故事將永遠留在我們心中。她是一位堅強、慈愛的女性,她的精神將激勵我們面對生活的挑戰。雖然她已經離開了人世,但她的愛和教誨將永遠伴隨著我們。

| 人物 | 特點 |

|---|---|

| 母張孺人 | 早逝,母儀天下 |

| 父處士君鼐 | 學者,家學淵源 |

| 母維貞 | 忠質慈祥,一生勞苦 |

| 先君子 | 羸病,不治生 |

| 世叔父 | 貧困,散去 |

先母鄒孺人靈表是中國古代文化中一個重要的符號,代表對已故母親的思念和敬意。

「先母鄒孺人靈表」這個詞組在中國古代文學中多次出現,它擁有著深厚的情感和文化背景。

在古代中國,母親被視為家庭的核心和靈魂。鄒孺人作為先母,她的靈表具有特殊的象徵意義。

鄒孺人靈表是獨特的藝術作品,通常由珍貴的材料製成,如玉石、金屬和寶石。

這件靈表通常被家族成員代代相傳,象徵著對先母的敬意和追憶。

在家族儀式和慶典中,鄒孺人靈表是一個重要的道具。它被置於儀式的中心位置,以示對已故母親的紀念。

鄒孺人靈表的獨特之處在於其精巧的雕刻和細緻的紋飾。每件靈表都是獨一無二的,體現了藝術家的創造力和技巧。

除了藝術價值,鄒孺人靈表還具有宗教和精神意義。許多人相信這些靈表能夠保佑家庭團結、幸福和平安。

傳説中,鄒孺人靈表還能夠帶給人們好運和祝福。因此,許多人會把這些靈表視為家族的寶物,世世代代傳承下去。

總結來説,先母鄒孺人靈表是中國古代文化中一個具有特殊意義的象徵物品。它代表著對母親的敬意和思念,也象徵著家庭的團結和幸福。

「先母鄒孺人靈表」這個詞組在中國古代文學中多次出現,它擁有著深厚的情感和文化背景。

延伸閲讀…

【古文觀止】清汪中:先母鄒孺人靈表

先母鄒孺人靈表譯文