「撿骨禁忌」在台灣閩客族羣中是一項根深蒂固的風俗,歷經數代的移民歷史與戰亂,撿骨成為了重要的喪葬禮俗。然而,隨著時間的推移,撿骨的必要性已逐漸消失,祖靈安放在台灣已成為家族的家鄉。儘管如此,對子孫而言,禁忌早已深植心中。如今,撿骨禁忌成為了國人固守的一項傳統,無論是風水師傅的勸説還是子孫的心理,都使得撿骨風氣久存不衰。

撿骨與喪葬文化

青草鋪骨〉

撿骨與台灣歷史

撿骨,在台灣又稱為「撿金」、「洗骨」或「拾骨」,這是一種獨特於西太平洋邊緣島嶼的風俗。台灣的閩客族羣主要來自明清兩代的移民,特別是清乾隆以後的大陸閩、粵地區。由於父母遺骸安葬在台灣,經過時間的流逝,會進行起掘,將骨頭裝入甕中,背返閩粵,使之與祖靈安放在一起。這種習俗的形成,源於早期移民對故土的眷戀,以及對家族歷史的傳承。

台灣歷經多次戰事和社會變遷,包括1895年日本佔據台灣,以及1945年台灣光復後的兩岸分裂。在此期間,由於種種原因,如文化大革命導致的大陸祖墳破壞,以及後來的政治因素,使得台民的祖靈不再有遷葬回去大陸的需求和現實可能性。儘管如此,撿骨的風俗在台灣社會中卻根深蒂固,成為喪葬禮俗中的一部分。

撿骨的法律與社會意義

根據《殯葬管理條例》第70條規定,骨灰或起掘的骨骸除另有規定外,應存放於骨灰(骸)存放設施或進行火化處理。這意味著,撿骨並非完全被禁止,但需要在法律框架內進行。同時,條例也鼓勵對已進金入甕多年的先人骨骸進行火化入塔安奉,以減少對土地資源的佔用和對環境的影響。

撿骨不僅有法律上的規定,也有社會上的正面意義。一方面,撿骨有助於墓園或墳地的整修和整理,減少對環境的壓力。另一方面,撿骨也減輕了後代子孫對先人墳墓管理和維護的負擔。在此基礎上,政府鼓勵將先人骨骸安奉於公塔或私塔,以達成更為妥善的長期管理。

佑達公司的撿骨服務

佑達公司提供一系列與撿骨相關的服務,包括新墳的七年輪葬處理,以及年代久遠的大型骨甕的再次火化處理。公司的工作人員會將撿出的骨骸進行整理,然後放入骨灰爐進行火化,最後將骨灰裝入骨灰罈中,供客户選擇永久安奉。佑達公司還提供多種類的骨甕和骨灰罐,客户可以根據自己的需求進行選擇。

在服務過程中,佑達公司會進行刻字、安金和洗照片等相關事宜,以圓滿完成客户的需求。所有的費用都會在公開透明的基礎上與客户進行商議,以避免不必要的爭議。

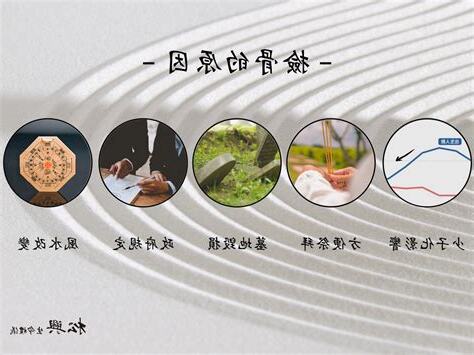

撿骨禁忌

撿骨禁忌是一個古老的傳説,深植於我們中華民族的歷史中。根據傳説,撿骨禁忌是指不應該去拾取他人的骨骸。這個禁忌在中國文化中被視為非常重要,並且被廣泛尊重。

撿骨禁忌可以追溯到古代的墳墓文化。古人認為,人類的骨骸具有神聖的意義,是人們一生中最寶貴的財富之一。因此,撿取他人的骨骸被認為是對逝者的不尊重和不敬畏的行為。

撿骨禁忌的起源可以追溯到傳説中的一個故事。相傳,在古代,有一位年輕的學者經常到墓地研究古代文化和歷史。他對撿取骨骸不以為意,相信這樣做可以獲得更多的知識和智慧。然而,他的所作所為被視為不敬和冒犯,最終陷入了困境。他成為了一個不幸的例子,被人們記住了千百年。

撿骨禁忌之所以如此重要,是因為它涉及到對先人的尊重和敬意。在中國文化中,對先人的孝敬和紀念被視為非常重要的價值觀。因此,撿骨禁忌不僅僅是一個表面的禁忌,更是一種對逝去的人們的尊重和懷念。

撿骨禁忌的植根之深和持久之處,證明瞭中華民族對文化傳承和價值觀的重視。這個禁忌提醒我們要尊重他人的遺體,並保持對先人的敬愛之情。同時,它也反映了中國文化的獨特性和多樣性。