「又苟且也。《莊子·庚桑楚》老子語南榮趎曰:與物且者,其身不容,焉能容人。《註》且者,姑與物為雷同,而志不在也。」

又姓。宋且謹修,明且𥳑。俗誤讀苴。

又《集韻》《韻會》《正韻》𡘋子餘切,音疽。《説文》薦也。

又蝍蛆亦曰卽且。《史記·龜筴傳》騰蛇之神,而殆於卽且。

又《爾雅·釋天》六月為且。《郭註》闕詁。或雲:一作焦月。六月盛熱,故曰焦。

又巴且,見《司馬相如賦》。《史記》作猼且,卽巴焦。

又語餘聲。《詩·鄭風》士曰旣且。《朱傳》音疽。語辭,與乃見狂且,其樂只且,匪我思且,椒聊且,曰父母且,諸且字皆語餘聲。

又《集韻》《韻會》《正韻》𠀤叢租切。與徂同,往也。

又《韻會》七序切,徐去聲。恭敬貌。《詩」

《註》中對“且”字進行瞭解釋:“且者,姑與物為雷同,而志不在也。”這裡的“雷同”,意思是指表面上相同,而實際上心思不同。也就是説,這種人的行為雖然和別人一樣,但他的目的和想法並不是為了他人。

另外,“且”字還可以作為姓氏使用。在歷史上,有宋朝的且謹修和明代的且。不過,由於這些名字不太常見,人們往往會誤讀成其他字。

在《史記·龜筴傳》中,有一句話:“騰蛇之神,而殆於卽且。”這裡的“卽且”指的是蝍蛆,又稱作“徠蛆”。這是一種長得很像蛇的生物,這裡用來比喻蛇神的危險。

在《爾雅·釋天》中,提到六月為“且”。這可能是由於六月炎熱,用“焦”來形容,因此也稱為“焦月”。這個詞在《詩經》中也有所體現,如《小雅·君子行》中的“君子有酒,多且旨”。

在《司馬相如賦》中提到了“巴且”,而在《史記》中記載為“猼且”,這實際上都是指“巴焦”,也就是巴地的焦熱之氣。

在《論語》中,“且”字有“且説”的意思,是用來表示未定之詞。而在《禮記·檀弓》中,曾子説的“祖者,且也”,則有“且慢”、“暫且”的意思。

在現代漢語中,“且”字仍然常用,有“並且”、“而且”的意思,表示兩件事情同時發生或者有先後順序。例如:“他不但成績好,且人緣也很好。”

總之,“且”字在古代文獻和現代漢語中都有廣泛應用,它的意思隨著語言的發展和不同的語境而有所變化。

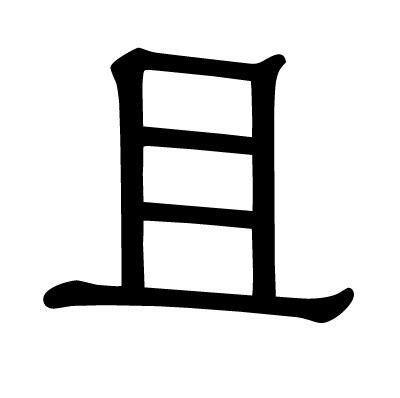

且部首是漢字組成的重要元素之一,它指的是漢字的左半部分,也就是可以用來判斷和歸類漢字的一個基準。

以且部首為例,它的結構是「⺮」,這個部首有時候也被稱為竹部。它是由一條直立的豎筆和一個彎曲的橫筆組成,形狀像一個倒置的「L」。

且部首通常可以代表與竹子相關的事物,例如「竹葉」、「竹節」、「筍」等等。另外,它在許多漢字中也扮演了重要的角色,使得該字的意義有了相關聯,並從而幫助我們更好地理解和記憶這些漢字。

在談到且部首時,還必須提及到它的一個重要特點,就是它在許多漢字中的位置都是在左邊。這是因為在漢字的演變過程中,人們通常會把與某個具體事物相關的部首放在該字的左邊,以示意該字與該事物有關聯。

「且部首是漢字組成的重要元素之一,它指的是漢字的左半部分,也就是可以用來判斷和歸類漢字的一個基準。以且部首為例,它的結構是「⺮」,這個部首有時候也被稱為竹部。」

希望這段文字能夠幫助你更好地理解和記憶「且部首」這個關鍵字的意義和作用。