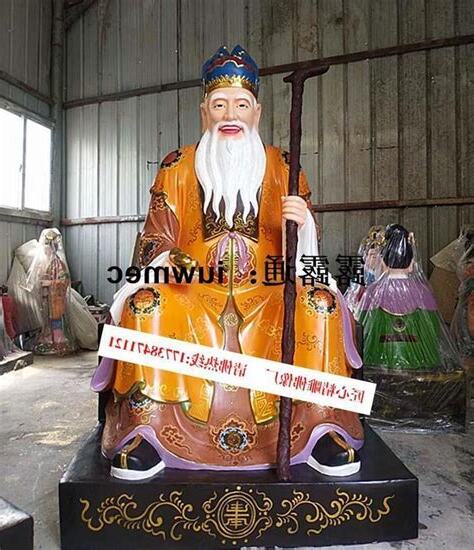

“土地爺在中國民間信仰中扮演著重要的角色,不同地區有著不同的稱呼,如福德正神、福德老爺、土地公公等。作為地方保護神,土地爺神明受到漢族地區廣泛供奉,其祭祀活動包含祈福、求財、保平安和保農業收成等功能。在傳統中國文化中,土地爺的地位較低,但與人民更親近,每月初二和十六的作牙日更是土地爺的祭祀日。

土地公,福德正神

土地公,又稱福德正神、福德老爺、福德爺公、土地公公、土地爺爺、土地公伯、土地伯、土地伯公、土地神、土地爺、地主(子)公、后土、社神、社公、社君,是中國民間信仰中的一種地方保護神。在漢族地區以及受漢文化影響的民族中,土地神被廣泛崇拜。土地神在傳統文化中被視為具有福德的善鬼神,其祭祀日為每月的初二和十六。

土地公崇拜的歷史與文化背景

在中國古代,土地被視為神祇。象形文字中的「土」可能源於古人崇拜的圖騰柱。隨著社會的發展,人們在「土」字旁加上「礻」,創造出「社」字,代表對土地的崇拜。《孝經》中提到:「社者,土地之王。土地廣博不可遍敬,故封土以為社而祀之,以報功也。」這反映了古人對土地的崇敬和感激。

據《春秋公羊解詁》和《通俗篇》記載,社神即土地神,其地位顯赫。《左傳·昭公二十九年》中提到的社公,以及《後漢書·方術傳》中的土地公,都體現了土地神崇拜的悠久歷史。後世將之稱為土地公,多與炎帝的後代句龍有關。句龍因平定九州有功,被封為后土,其後世子孫成為土地神。

土地神崇拜逐漸從自然崇拜轉變為人格神,《禮記》和《史記·封禪書》中對后土的記載,可以看作是土地神人格化的一個起始點。後來的學者認為土地公是地府的行政神,負責保護鄉裏和經商者的安全,以及保佑農業收成和旅行者的平安。

土地公的現代意義與功能

雖然土地公的形象和職能隨著時代變化,但土地公仍然被視為保護鄉裏、保佑農業、工商業和旅行的神祇。閩南人還認為土地公可以保護墳墓,使其免受邪魔的侵擾。總的來説,土地公是一位功能全面的神明,被視為地方之守護神、鄉裏之神,也是財神之一。

參考資料

1. 《孝經》

2. 《春秋公羊解詁》

土地公崇拜的歷史變遷從古至今,土地公崇拜在不同時期有不同的表現形式和意義。在古代,土地公可能是指土地之神,人們對土地的崇拜源於對自然地理的敬畏和對農業生產的祈求。隨著社會的進步和文化的發展,土地公的形象和職能逐漸豐富,成為具有多重功能的保護神。在現代,土地公仍然被廣泛崇拜,被視為地方保護神、財神和旅行者的保護神。 土地爺是中國民間信仰中的重要神明之一。土地爺常被視為守護土地和居民的神祇,被尊稱為土地公或土地伯公。 土地爺的起源和信仰土地爺的信仰可以追溯到古代中國,尤其在農業社會中更為盛行。人們相信土地爺能保佑農田的豐收,保護村落和居民的平安。因此,每個村莊都會有一座土地廟來供奉土地爺。 土地爺在民間信仰中被視為神聖不可侵犯的存在。人們會定期舉行祭祀儀式,以表達對土地爺的敬意和感謝之情。土地爺廟宇中的祭壇上通常供奉著土地爺的神像或神牌,並燃點香燭,獻上食品和祭品。 土地爺與社區土地爺的信仰在中國社區中起著凝聚力的作用。人們會在土地爺廟中舉辦各種聚會活動,如舞獅表演、戲劇表演等,以增進社區之間的互動和交流。此外,許多社區還會舉辦土地爺誕辰或節日慶典,吸引更多人參與。 土地爺廟宇也成為社區中的重要地標,儼然成為社區的象徵之一。人們在面臨困難和問題時,也會前往土地爺廟宇祈求庇佑和解決困境。 雖然現代社會已經進入了科技和都市化的時代,但土地爺信仰仍然深植於中國人民的心中。對許多人來説,土地爺代表著對傳統價值觀和文化的堅守,也是祈求平安和幸福的象徵。 在城市中,土地爺廟宇也成為人們心靈寄託的地方,讓他們感受到家鄉和社區的温暖。無論是信仰者還是遊客,都可以在土地爺廟宇中獲得一種安靜和平靜的感覺。 總結來説,土地爺是中國民間信仰中的重要神明,他代表著人們對土地和社區的感恩和敬意。土地爺的信仰不僅是中國的一部分,也是中國文化的一部分。

|