孟子性善論是儒家哲學的一個基本命題,強調人之四端的善良本性。他認為,人皆有不忍人之心。先王有不忍人之心,斯有不忍人之政矣。以不忍人之心,行不忍人之政,治天下可運之掌上。他指出,人們對孺子將入於井時,內心都會產生怵惕惻隱之心,這不是為了納交於孺子的父母,也不是為了要譽於鄉黨朋友,而是單純出於對他人的關懷。由此可見,惻隱之心是人性中不可或缺的一部分。

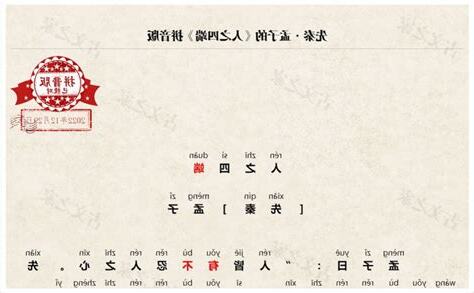

孟子的人性本善論,是儒家哲學的一個核心觀念,可以説是儒家哲學的信仰基礎。然而,對於人性善的具體含義,歷來存在不同的理解和詮釋。在《孟子》一書中,有兩段文本涉及對性善的論述,其中一段出自《公孫醜上》:

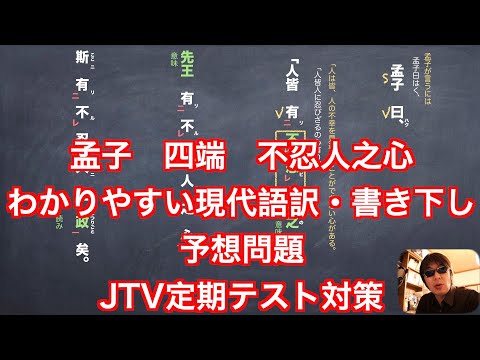

孟子曰:“人皆有不忍人之心。先王有不忍人之心,斯有不忍人之政矣。以不忍人之心,行不忍人之政,治天下可運之掌上。所以謂人皆有不忍人之心者,今人乍見孺子將入於井,皆有怵惕惻隱之心,非所以納交於孺子之父母也,非所以要譽於鄉黨朋友也,非惡其聲而然也。由是觀之,無惻隱之心,非人也;無羞惡之心,非人也;無辭讓之心,非人也;無是非之心,非人也。惻隱之心,仁之端也;羞惡之心,義之端也;辭讓之心,禮之端也;是非之心,智之端也。人之有是四端也,猶其有四體也。有是四端而自謂不能者,子賊者也。謂其君不能者,賊其君者也。凡有四端於我者,知皆擴而充之矣。若火之始燃,泉之始達。苟能充之,足以保四海,苟不充之,不足以事父母。”

這段話中,孟子提出人們都有一種不忍傷害他人的內心感受,這種感受是仁義禮智四德的開端。然而,對於如何理解這裡的“端”,歷代學者有不同的見解。趙岐的註解釋為“端者,首也”,即“端”意味著事物的開端或起源。而孫奭的疏則進一步將“端”解釋為仁義禮智四德的根本,認為“端”是這些德的源頭。但是,這裡的“端”究竟是本,還是末,存在著一定的歧義。根據《説文解字》,“本”在於木之下,而“末”在於木之上。孟子所言的“端”,究竟應該如何理解其在事物發展過程中的位置,需要進一步探討。

| 説文解字 | 解釋 |

|---|---|

| 端 | 直也,從立,耑聲。 |

| 耑 | 物初生之題也。上象生形,下象其根也。凡耑之屬,皆從耑。 |

| 題 | 頟也,從頁,是聲。 |

從上述解釋中可以看出,“端”與“耑”通,都與事物的開始或起源相關。因此,在理解孟子的性善論時,我們可以認為孟子所説的“端”是指仁義禮智等德性的萌芽或始源,而不是這些德性的具體實踐或完善。孟子的性善論強調的是人性中潛在的道德可能性,而不是已經實現的道德行為。因此,當孟子説“人之有是四端也,猶其有四體也”時,他是將“四端”視為人性中固有的、不可分割的一部分,就像人的四肢一樣自然。

總之,理解孟子性善論中的“端”,對於準確把握孟子哲學的倫理基礎至關重要。它揭示了人性中善的萌芽,而不是善的成品。這種對人性善的理解,為後來的儒家倫理學開闢了廣闊的探討空間,也為我們思考道德現實提供了深刻的見解。

在人類的成長過程中,我們都會經歷許多不同的階段和經歷。而在這個旅途中,我們也會展現出不同的特質和品格。根據中國傳統思想,人之四端的概念精簡地概述了人類的四種最基本的品德。這四種品德分別是仁、義、禮和智。

首先,仁是指對他人的關愛和關懷。懷有仁心的人會願意幫助他人,並以尊重和寬容對待他們。他們有同理心,能夠感受到他人的痛苦和喜悦,並且願意付出努力來幫助他們。仁者能夠建立和諧的人際關係,並在社羣中扮演著重要的角色。

其次,義是指遵從正義和道德的原則。擁有義憤的人會追求公正和正直,並堅守自己的價值觀。他們會為了維護公義而奮鬥,並且不會屈服於利益或誘惑。義者能夠做出正確的決定,即使這意味著需要承擔風險或面對困難。

再來,禮是指對於社會標準和禮節的尊重。擁有禮貌的人會遵守社會規範並表現出尊重和謙虛。他們明白在不同場合的適當行為和言談方式,並以友善和禮貌的態度對待他人。禮者能夠建立起和諧的人際關係,並維持社會的穩定。

最後,智是指智慧和知識的追求。擁有智慧的人會持續學習和成長,不斷擴充自己的知識領域。他們能夠思考問題,做出明智的決策,並尋找解決問題的有效方法。智者能夠為自己和他人創造更好的未來,並且對於世界充滿好奇心。

總結來説,人之四端的概念強調了人類最基本的品德和價值觀。仁、義、禮和智代表了人類努力成為更善良、公正、尊重和智慧的存在。這四種品德在我們日常生活中扮演著重要的角色,並且塑造了我們作為社會成員和個體的身份。

延伸閲讀…

論四端

四善端