「六等親是誰?」這是我們在探討血親關係時常常遇到的問題。血親是指具有血緣關係或法律關係的親屬,包括了自己和自己的後代,以及這些後代之間的關係。

根據生物學理論,總是可以找到兩個人的共同祖先,因此在某種意義上,所有人都可以被視為血親。然而,在現實生活中,如果無法找到共同的祖先,則不能稱之為血親。

在羅馬法和中世紀歐洲教會法中,有具體的計算方法來確定血親關係的程度。不過,當直系姻親關係解除後,姻親間的血親關係限制仍然存在。而六等親是指血親關係到了第六代的距離。

血親法律與文化歷史

血親關係與法律

血親指有血緣關係的親屬,或是有法律關係的親屬。一個人和另一個人生育的所有後代,以及這些後代之間,都是血親關係。血親是一個生物學概念,但在法學、社會學等學科中也大量出現。在生物學理論上,由於任何兩個生物個體追溯足夠多代,總可以找到共同的祖先,因此嚴格來説所有人都是血親(譜系崩潰)。現實中,如果在所有能夠得到的資訊中兩個人找不到共同的祖先,則他們不被視為血親。

羅馬法與中世紀歐洲教會法的血親計算

根據羅馬法,血親計算如下:據《左傳》,六親指父子、兄弟、姑姐(父親的姐妹)、甥舅、婚媾(妻的家屬)及姻亞(夫的家屬)。也就是説,表、堂兄弟姐妹結婚不在限制的範圍內。但是同時該釋義又説“我國的三代以內旁系血親在羅馬法為四親等旁系血親”,即包括表、堂兄弟姐妹。然而該釋義解釋稱「婚姻法中的血親計算方法類似羅馬法的計算法……『代』是連己身算在內,而羅馬法不計在內」。按該段解釋,所謂三代以內旁系血親其實僅包括兄弟姐妹,即等同於羅馬法的二親等旁系血親;而1950年婚姻法所提及的「五代以內旁系血親」方等同於羅馬法的四等旁系血親。[4]

中國古代的婚姻禁制

中國西周以來禁止同姓結婚。唐朝同姓婚姻男女各判刑二年,宋朝“中表為婚,各杖一百,離之”,清代“凡同姓為婚者,各杖六十,離異”,[5]末期改為禁止同宗結婚[3]。然而這些法律並非歷朝都嚴格執行。漢朝時常有同姓結婚,例如王莽與妻子王氏(王訴的曾孫女)同姓[6],呂雉有一個妹妹嫁給呂平[7]。中國歷史上表親結婚(尤其是姑表兄妹或姊弟婚)頗為常見,家翁、家婆的別稱「舅姑」也是源自表親婚姻,歷史上和文學作品中也常見表親婚姻,如漢武帝劉徹與首任皇后陳氏是表姊弟;《紅樓夢》男主角賈寶玉兩個可能跟他結為夫婦的女性都是他的表姊妹,林黛玉是他的姑表妹,薛寶釵是他的姨表姊。東漢之前除了同輩血親婚姻外,還有不同輩的血親婚姻,如漢惠帝娶外甥女張氏為皇后。

古代皇室婚姻習俗

古代某些國家的皇室為了保持血統的純正而有兄妹或姊弟結婚的習俗,例如古埃及。

六等親是誰?

“六等親是誰”這個問題或許暗示著家族關係或親屬之間的聯繫。根據家族關係的等級,六等親通常是指從父母、祖父母開始,到遠至六代以內的親屬。這包括了父母、祖父母、曾祖父母、曾曾祖父母、玄孫以及舅姑等。

這個較為狹義的解釋可能只適用於中國的家族關係體系。在不同的文化和地區,親屬關係的數量和稱呼也會有所不同。在一些文化中,比如西方,常常只有三代親屬關係被關注著,即父母、祖父母和曾祖父母。而在一些其他文化中,如印度,親屬關係更為廣泛,達到七代或更多。

不管是哪一種家族體系,親屬關係都扮演著重要的角色。它們連接著我們的過去和未來,代表著血脈相承的連續性。親屬關係也影響著個人和社會的認同感、經濟關係、遺產分配等方面。無論是在婚姻、家庭重組、家族企業或者其他社會活動中,對於親屬關係的理解與管理都是至關重要的。

六等親是誰在中國傳統的家族觀念中意義深遠。它象徵著對家族的尊重和責任,代表著人們對於家族淵源的認同和追溯。瞭解六等親的概念,可以幫助我們更好地瞭解自己的家族歷史,尊重我們的長輩,並在家庭關係中建立和諧、溝通和互助的氛圍。

六等親是誰?這個問題或許在不同的文化和地區有不同的答案,但不論如何,關切親屬關係的價值和意義,對於我們每個人來説都是重要的。

延伸閲讀…

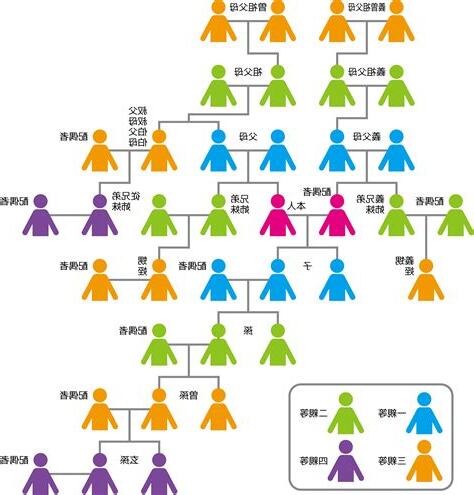

(一)血親之親系及親等圖

一二三四五六親等搞得我頭好亂,血親和姻親到底該怎麼算?