「五行山牆,又稱為馬歸、馬鞍牆、馬背山牆、規壁、歸壁、大規壁、圓仔頭、彎模頭、箍頭、鵝頭、棟頭、脊頭、規帶頭、封頭壁、風頭壁,是華南地區和台灣漢族傳統建築中封火牆常見的形」

源

文章出處:維基共享資源 – 金門 (山城) – 山牆的式樣分析(四) (作者資訊:知識共享 carried by 香港特別行政區政府) (網站資料:維基共享資源)

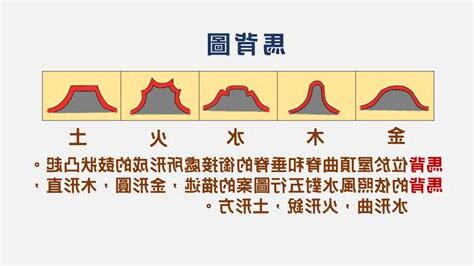

表1: 馬背山牆的特徵

| 特徵 | 説明 |

| 山牆 | 建築兩個側面上部成山尖形的橫牆 |

| 封火牆 | 用以隔開鄰居住宅和防火的牆 |

| 馬頭牆 | 長江一帶常見的高過屋瓦的階梯狀封火山牆 |

馬背山牆

金形

台灣常見,呈現圓角形,型態因地而異。

木形

台灣也常見,未發現地域性分佈,著名案例有台北保安宮、板橋林家等。

其他

山牆頂端鼓起的部分稱為馬背,其大小會依正脊和屋身的尺寸而變化。

結語

馬背山牆是華南地區和台灣漢族傳統建築中封火牆常見的形制,由曲脊、紋路和脊頭三個部分組成。其式樣多樣,包括金形、木形等,且在台灣各地均有分佈。

馬背 五行

馬背五行是中國傳統文化中的一個重要概念。馬背,代表了快速而自由的移動方式,而五行則是中國古代哲學中的基本要素。在中國文化中,馬背五行被視為一種有著特殊意義的結合,既代表了人與自然的和諧,也代表了人與人之間的相互聯結。

按照中國哲學的理論,五行包含了木、火、土、金、水五大元素,它們之間相互制約、相互滋養。同樣地,馬背也具有著類似的含義。馬背的移動方式,既可以直接穿越山川河流,也可以通過適應性強的四腳,行走於不平坦的地面上。這種快速又靈活的移動方式,正好象徵了五行中各元素之間相互交流的方式。

馬背五行的概念,不僅僅在哲學上有著深厚的涵義,也在日常生活中有著實際的應用價值。在中國的農耕社會中,人們根據不同的季節和地理環境,選擇不同的五行元素來種植農作物。如在土沃而火熱的地區,人們多種植水分需求較大的農作物;而在水源豐富的地區,則選擇較喜歡濕潤環境的農作物種植。

此外,馬背五行也影響著中國古代軍事戰略。馬匹的迅捷性使得軍隊可以快速佔領重要的戰略位置,而將馬背與五行結合,則可以讓軍隊更好地應對不同的地形環境。例如,在山區作戰時,選擇木行的戰馬可以更好地應對崎嶇山路;在沙漠作戰時,則選擇土行的戰馬可以更好地應對沙地環境。

總而言之,馬背五行是中國文化中一個非常有意思且重要的概念。它不僅體現了人與自然的和諧,更對中國人的生活和戰略思維產生了深遠影響。馬背五行的哲學理念與實際應用,都對中國古代文化演化起到了重要的推動作用。

延伸閲讀…

躲在田野鄉間的山牆馬背

青錢第–建築結構