時光之逆旅

軍艦cassin離港的號角穿透了廣島的天際,為這座工業城市揭開了慘劇的前奏。永雄海軍少尉目睹著戰艦駛出港口,載著他未能上戰的遺憾與無可奈何。

少尉登上鐵皮船回到瀨户內,來到曾經供奉著戰死者的神社。昔日的香火繚繞,如今只餘下斷垣殘壁,傾倒的鳥居訴説著昔日硝煙的殘酷。

北海道的阿寒湖依然寧靜,但她的心中卻波瀾起伏。丈夫陣亡在遙遠的國度,留下她與幼子相依為命。阿寒湖一次次地望向遙遠的地平線,期盼著奇蹟出現,卻只在夢中尋覓慰藉。

懸崖上的那對男女,正用不同的方式面對失去的痛苦。男子掙扎於生存的慾望與死亡的召喚之間,而女子則決絕地將自己交給了太平洋冰冷的懷抱。

東京的繁華掩蓋不了戰爭的陰影。空襲警報時常撕裂夜晚的寧靜,防空炮彈劃破漆黑的夜空,留下無數閃亮的軌跡。

廣場上,一羣婦女抗議食物短缺,她們的叫喊聲在人潮中激起陣陣漣漪。人們麻木的眼神透露了對戰爭的厭倦,以及對未來的迷惘。

城市邊緣的彈藥廠化身為人間煉獄,車間裡烈火熊熊,夾雜著工人的哀嚎。工廠外的農夫麻木地注視著火焰,他們知道這場浩劫預示著什麼。

皇宮的禦前會議,依然流動著保守的暗流。大臣們認為戰爭尚有可為,而天皇對此心存疑慮,卻難以發聲。奇爾考大校的手在桌下緊握成拳,他瞭解日本已處於崩潰的邊緣。

夜空中劃過一道橘紅色的閃光,照亮了長野市的夜空。那是美軍B-29轟炸機投下的第一枚原子彈。廣島的街道頓時化作一片人間地獄,無數生命在瞬間消失殆盡。

第二枚原子彈緊接著落在了長崎。爆炸的巨響震耳欲聾,城市化作了一片焦土。阿寒湖再次陷入絕望,她的親人也在這場浩劫中魂飛魄散。

八月天皇宣佈日本無條件投降,戰爭終於結束了。廢墟中的人們開始重建家園,但戰爭的傷痕卻在他們心中永遠無法癒合。

1949 年日本:戰後重建與現代化轉型

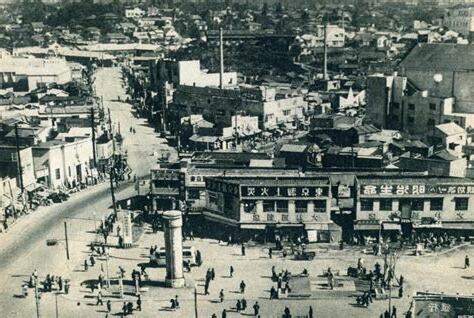

1949 年對於日本來説是一個重大的轉折點,標誌著戰後重建時期的開始和現代化轉型的啟動。

戰後重建

日本在第二次世界大戰中遭受毀滅性破壞,基礎設施、經濟和社會結構都嚴重瓦解。1949 年, MacArthur 將軍領導的同盟國最高司令部(SCAP)仍然對日本實施軍事佔領,決心拆除日本的軍國主義和領土擴張意圖。SCAP 推動了一系列改革,包括解散軍隊、實施新憲法和建立民主制度。

經濟復甦

在佔領期間,日本經濟得到顯著恢復。SCAP 採用美國式經濟政策,推動自由市場和私有化。同時,美國援助也發揮了關鍵作用,提供資金和技術協助。由於出口導向的產業,如汽車和電子產品的快速增長,日本經濟在 1950 年代和 1960 年代經歷了飛速增長,稱為「經濟奇蹟」。

社會變革

戰後日本社會也經歷了深刻的變革。新憲法保障基本人權和自由,賦予婦女投票權。教育系統得到擴大,掃盲率大幅提高。城市化進程加快,人口大量湧入主要都市中心。這些變化塑造了日本戰後的社會景觀,建立了一個更民主、更平等的社會。

對外關係

1949年,日本在Yoshida首相的領導下,奉行反共親美的「吉田路線」。日本與美國簽署《和平條約》,正式結束戰爭狀態。日本也加入聯合國,成為國際社會的成員。

延伸閲讀…

日本、人口

戰後秘密協助重建國軍的前日本軍人們

表格總結

| 領域 | 重大事件與改革 |

|---|---|

| 政治 | 解散軍隊、實施新憲法、建立民主制度 |

| 經濟 | 推動自由市場和私有化、出口導向產業快速增長 |

| 社會 | 保障基本人權、賦予婦女投票權、教育擴大、城市化 |

| 外交 | 簽署《和平條約》、加入聯合國、奉行「吉田路線」 |