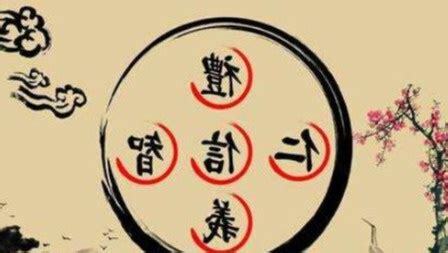

| 五常的本質 |

| 信 |

誠實、守信,言行合一。信譽是立人之本,興業治世之道。

| 智 |

具備知識和智慧,明辨是非,知行合一。

| 禮 |

尊重他人,遵守社會規範,表現得體。

| 義 |

合理、合宜,伸張正義,維護公平。

| 仁 |

仁愛、慈悲,關心他人,樂於奉獻。

儒家倫理的核心

儒家思想將“五常”視為人倫道德的根本原則,強調個人修養和社會和諧。孔子以“仁”為道德核心,主張“愛人”,認為“仁”是人性的自覺,最高的道德境界。孟子進一步提出“義”、“禮”、“智”,構成了“四德”或“四端”。董仲舒將“信”加入,形成“五常”,認為這五大原則是與天地同在的常道。

中華文化中“五常”的影響

“五常”貫穿於中華倫理發展歷史,成為傳統文化理念的基礎。從《三字經》到《論語》,從孔子思想的“仁義禮”到孟子的“仁義禮智”,這些道德原則深深影響了中華民族的價值觀。

現代社會對“五常”的應用

“五常”作為中華民族的傳統美德,在現代社會仍有其價值。仁愛精神體現為社會關懷和慈善事業;義理原則指導我們追求正義,維護公平;禮儀規範促進社會秩序和人際和諧;智慧謀略幫助我們解決問題,追求卓越;誠信守諾是人際交往和社會誠信的基石。

儒家思想的傳承與創新

在繼承儒家“五常”精華的同時,我們也要與時俱進,結合時代發展,對這些傳統道德原則進行創造性轉化和創新發展。例如,在仁愛精神的基礎上,我們可以強調社會公正和扶貧助困;在義理原則的指引下,我們可以完善法制建設,維護社會秩序;在禮儀規範的框架內,我們可以倡導文明交往,建設和諧社會。

通過對“五常”道德原則的理解和應用,我們能夠弘揚中華民族的傳統美德,構建一個仁愛、正義、禮儀、智慧、誠信的文明社會,為中華民族的偉大復興貢獻力量。

仁義禮智信:儒家思想的道德基石

在儒家思想中,”仁義禮智信”是道德倫理的根基,引領著個人與社會的行為準則。

| 德目 | 意思 |

|---|---|

| 仁 | 愛人,推己及人 |

| 義 | 正直公道,合於禮法 |

| 禮 | 規範舉止,維護社會秩序 |

| 智 | 明辨是非,通曉事理 |

| 信 | 守承諾,重信用 |

仁

“仁”是儒家最高道德理想,代表著對他人的愛與關懷,重視人與人之間的和諧相處。具體體現為:

- 愛人如己:尊重他人的 dignity,以他人之心為己心。

- 推己及人:將己所不欲勿施於人,欲立人先立己。

- 恕道:寬恕他人過錯,不計前嫌,展現仁心胸懷。

義

“義”指正當合宜的行為,強調道義和公正,維護社會秩序和倫理道德。具體體現為:

- 合於禮法:遵守社會規範,符合禮儀,不出軌越矩。

- 無私奉獻:不求回報,為社會國家盡心盡力。

- 見義勇為:路見不平,拔刀相助,彰顯正氣凜然。

禮

“禮”規範著人們的言行舉止,維護社會秩序和人際關係。具體體現為:

- 莊敬:態度嚴肅恭敬,衣冠端正,行為得當。

- 謙恭:不驕不躁,謙虛有禮,尊重他人。

- 節制:飲食有節,娛樂適度,不縱慾不逾矩。

智

“智”代表著智慧明辨的能力,明是非,知善惡。具體體現為:

- 言行一致:説到做到,表裡如一,贏得他人信賴。

- 承諾履責:信守許諾,承擔後果,樹立誠信榜樣。

- 信守原則:不為名利所動,堅守 principles,維護正義公理。

“仁義禮智信”在現代社會的意義

“仁義禮智信”不僅是古代儒家思想的道德準則,也對現代社會具有重要的啟迪意義:

- 促進社會和諧:仁義禮教約束個人行為,營造和睦相處的人際環境和社會氛圍。

- 維護公正秩序:義禮智信指引社會規範,保障正義公平,防止權勢欺壓和道德淪喪。

- 培養個人品德:仁義禮智信陶冶心性,促使個人提升道德修養,完善人格涵養。