護理翻身擺位的技巧與注意事項

[轉載:來源網址]

引言

在預防和治療壓力性損傷的護理過程中,適當的翻身擺位至關重要,它能均勻分配身體受力,降低壓力,避免肢體攣縮變形,並維持病患的舒適感。

使用不同種類的牀墊

- 一般牀墊:每 2 小時翻身並調整擺位。

- 減壓牀墊(如:泡棉牀墊、交替式壓力釋放型牀墊、減壓氣墊牀等):每 4 小時翻身並調整擺位。

夜間翻身注意事項

即使在夜間或睡覺期間,也需每 2 小時協助病患翻身並維持 30 度仰卧位,不可因病患休息而省略此步驟。

翻身擺位的原則

- 評估活動能力:注意是否有骨折、關節置換等狀況,調整翻身擺位方式。

- 設定時間表:依個案需求制定翻身時間表,例如:左(右)側卧 → 平躺仰卧 → 右(左)側卧。

- 避免皮膚受壓:枕頭不要直接壓在破皮部位,支託物品選擇避免使用圓形、中央空心或合成材料。

護理人員注意事項

- 保持病患衣物和牀單平整,避免皺摺或管路受壓。

- 更換姿勢時留意病患感受,以其舒適為主。

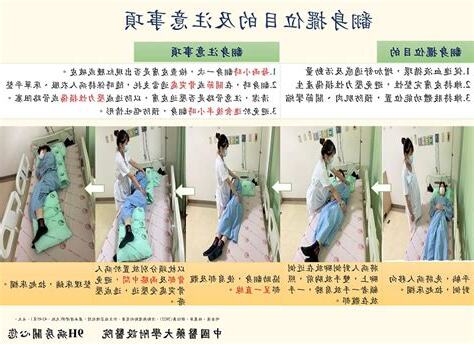

- 上半身移動:從右側站立,扶住枕頭兩側,順勢拉起病患上半身移動。

- 下半身移動:放一手在腰部,另一手在臀部和大腿交接處,將下半身移向右側。

- 側翻:從左側站立,扶住病患右側肩部和臀部,將病患朝自己翻身(病患的左側)。

表格:翻身擺位注意事項

| 注意事項 |

|—|—|

| 每 2-4 小時翻身並調整擺位 |

| 夜間每 2 小時翻身 |

| 確認活動能力,調整翻身方式 |

| 設定翻身時間表 |

| 避免皮膚受壓 |

| 保持衣物和牀單平整 |

| 更換姿勢時以病患舒適為主 |

翻身擺位:幫助卧牀者預防併發症

什麼是翻身擺位?

翻身擺位是指定期協助卧牀者改變其身體位置的照護技術。透過適當的翻身擺位,可以預防多種卧牀不動造成的併發症,例如:

- 壓瘡(褥瘡)

- 肺部感染(肺炎)

- 靜脈血栓栓塞

- 關節攣縮

翻身擺位的目的和效益

| 目的 | 效益 |

|---|---|

| 預防壓瘡 | 分散身體承受的壓力 |

| 預防肺炎 | 有利於氣體交換與痰液排除 |

| 預防血栓形成 | 促進血液循環 |

| 防止關節攣縮 | 保持關節功能與活動度 |

翻身擺位的方法

不同的卧牀狀況,有不同的翻身擺位方法。建議由護理人員或專業照護者示範並指導家屬正確操作,確保翻身過程舒適且安全。以下是常見的翻身擺位法:

側卧式(90 度)

步驟:

- 病人側躺在牀上,手臂與雙腿自然彎曲。

- 使用枕頭支撐病人的頭、頸、背部,或利用翻身輔具協助維持側卧姿勢。

背卧式(180 度)

- 使用移位布將病人移動到牀沿。

- 使用翻身輔具或由兩人共同協助,將病人翻轉至背卧姿勢。

- 調整牀位與枕頭,保持病人背脊正直且舒適。

俯卧式(180 度)

- 使用翻身輔具或由兩人共同協助,將病人翻轉至俯卧姿勢。

- 胸部墊適當高度枕頭,並將手臂彎曲放置胸部兩側。

翻身頻率與時機

翻身頻率視患者的卧牀時間、身體狀況與承受壓力的風險程度而定。一般建議每 2 至 4 小時翻身一次。在以下時機可以額外進行翻身擺位:

- 進食或喝水前後

- 清洗或更換衣服後

- 如廁前後

- 咳嗽或深呼吸時

翻身注意事項

- 保持病人的安全與舒適,避免動作太快或粗魯。

- 在翻身前,應先告知病人並取得其配合。

- 使用適當的輔具或協助者,避免造成二次傷害。

- 翻身後檢查皮膚是否有發紅或破損的情況,並及時給予照護。

定期且適當的翻身擺位是照顧卧牀病患不可或缺的一部分。透過良好的照護技巧,不僅能提升病人的舒適度和生活品質,更能降低卧牀併發症的發生,有效維護病人的身心健康。

延伸閲讀…

正確翻身擺位衞教單張

加護中心病人之肢體擺位與翻身