對位法是音樂史上最古老的創作技巧之一,也是歐洲在中世紀(公元800-1430)和文藝復興時期(1430-1600)最主要的作曲技巧。在「對位」的概念被人們提出之前,應用對位法原理的音樂作品早已存在。現存最早的相關記載,見於公元900年左右一位無名氏所做的論文,Musica enchiriadis(英語:Musica Enchiriadis)。在這篇類似教材的論文中,作者介紹了將給出旋律以對位法編排的方法。這種被稱為固定旋律(cantus firmus)的方法是,將既有旋律以五度音程加以重複,再各將兩條旋律以八度音程重複而得到四條旋律。

當「對位法」這個名詞開始流行的十四世紀,當時應用對位原理的作品變得愈來愈普遍。對位法有助於為音樂創造豐富多樣的和聲、和絃以及對位關係。它成為了作曲家們實現自己音樂想法的強大工具,並且影響了以後音樂的發展。對位法的魅力在於它結合了旋律性和和諧性,為我們帶來了美妙的音樂作品。

重構的對位法歷史

在中世紀至文藝復興時期,對位法是音樂創作的基石,當時的作曲家將既有旋律以對位法編排,形成了複雜的多聲部作品。這種技巧被稱為固定旋律或cantus firmus,其中核心旋律被以不同的音程重複,創造出多層次的聲部。對位法的應用使得多聲部音樂得以發展,如巴洛克時期的organum,其特點是進行緩慢的多重唱聲部。

在巴洛克時期,對位法得到進一步發展,最著名的作品包括約翰·塞巴斯蒂安·巴赫的《賦格的藝術》和《音樂的奉獻》。這些作品展現了高度複雜的對位技巧,至今仍然是對位法創作的典範。

對位法的原理仍然是當代調性音樂的基礎,是所有作曲家都會接觸到的創作元素。傳統的對位法學習分為不同的類型,稱為分類對位(福克斯五類基本對位),這是一種嚴格的對位法創作形式,要求學生根據給定的固定旋律創作相應的對位聲部。隨著學生技能的提升,他們可以逐漸從嚴格的對位法轉向較為自由的形式。

雖然分類對位法的概念可以追溯到16世紀,但約瑟夫·札理諾和洛多維科·薩科尼等理論家的貢獻使得這一概念更加完善和普及。然而,真正讓分類對位法深入人心的理論家是約翰·約瑟夫·富克斯,他的工作使得這一術語為人所熟知。

對位

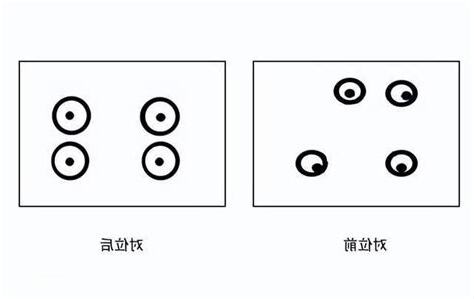

藝術領域常常使用「對位」來創造視覺對比和平衡。藝術家可以在作品中使用顏色、形狀、大小和位置等元素來實現對位的效果。這種對位可以產生強烈的視覺效果,引起觀眾的共鳴。

在設計中,「對位」的概念也非常重要。設計師經常使用對位原則來組織內容,使得信息更易於閲讀和理解。例如,在網站設計中,設計師可以使用對齊方式將不同元素對位,以創造一個統一、平衡的外觀。

「對位」的概念還廣泛應用於人類語言和思想中。在辯論和討論中,對位可以幫助人們更清楚地表達自己的觀點,更好地理解對方的立場。在文學作品中,對位也常常用來展示角色之間的關係,產生戲劇張力。

總的來説,「對位」是一個多面而又豐富的概念,它在藝術、設計、語言等方面都有重要的應用。通過使用「對位」,人們可以創造出更有力量和意義的藝術作品,更有效地傳達信息,並更深入地理解世界的本質。