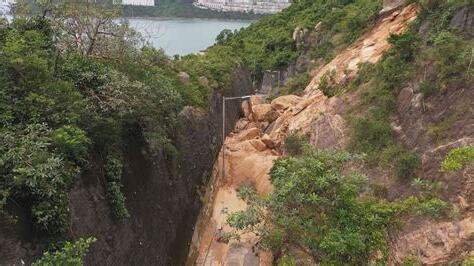

從沒想過相隔三個月重回舊地,好景不常:水淹炮台山水浸,泥掩道路。面前擺放了數個欄杆攔阻去路,有工人操作挖土機清理傾瀉的巨石及山泥。

這裡是南區舂坎角,沿著一條平坦車路一直往海角盡頭處走,經過慈氏護養院後便抵達。舂坎角炮台遭淹浸超過一個月,車路因山泥傾瀉受阻仍未能通行。過去一個多月本港接連遭遇風災、雨災,尤以港島東及南區災情為甚,多處水浸及山泥傾瀉。

其中,二級歷史建築舂坎角炮台更成為鎂光燈下焦點:圓形水泥掩護體建築大量積水,石梯、石桌及石椅無一倖免被淹浸,對出的道路盡頭變成水池。積水至今超過一個月仍未退卻,或會對建築物日後的復修工作增添難度。這座防衞設施已有超過八十年歷史,原建有兩層,各層裝備一支6吋大炮。

水上變陸地,古蹟成焦點

從不也曾想過,相隔三個月再訪南區舂坎角,好景不常。昔日風光明媚,如今卻是水淹炮台,泥掩道路。隨之映入眼簾的是數個欄杆,似乎在默默訴説著無法通行的故事。一旁,工人忙於操作挖土機,清理傾瀉而下的巨石及山泥。

舂坎角炮台已淹浸逾月,車路仍不振。過去的風災、雨災,讓港島東及南區災情嚴重,多處水浸與山泥傾瀉。而舂坎角炮台更是鎂光燈下的焦點:那圓形的水泥掩護體,昔日堅固的防禦工事,如今已是積水處處,石梯、石桌及石椅皆被洪水吞噬。對出的道路盡頭,如今已被水池所取代。這水源至今已超過一個月,尚未退卻,為將來的復修工作增添了重重困難。

舂坎角炮台曾建有兩層,裝備著6吋大炮,並設有探射燈台,其建造目的在於捍衞港島南面的海岸線。隨著日軍入侵的壓力不斷增加,英軍為避免炮台落入敵手,刻意破壞了這座防禦工事。戰後,上層建築被拆毀,改建為護養院。如今僅存下層,即半圓形的掩護體及兩個探射燈台,且已改建為公園,由康文署管理。舂坎角公園內設有休憩設施及燒烤場地。

前來舂坎角炮台觀光的遊客,不僅是為了享受壯麗的海岸景緻,更是為了探尋這裡豐富的歷史價值。然而,炮台周圍僅有的告示牌,是康文署場地守則,缺乏對炮台歷史背景的詳細介紹。今年6月,發展局提出戰時遺蹟保育方案,承諾為舂坎角炮台及其他歷史建築增設資訊牌,以便市民更好地瞭解歷史。

近期,由於世紀暴雨的肆虐,炮台及附近斜坡受損嚴重,政府部門已啟動維修工程。在此時刻,是否能夠不僅限於修復受損的建築結構和山坡,而是進一步制訂全面的保育計劃,增加傳意設施,以保護這一歷史遺產呢?

從保育的角度來看,歷史建築評級機制提供了一個客觀的標準,用來衡量建築文物的價值。然而,除了法定古蹟之外,評級建築並未受到法律保護,清拆的例子時有發生。即便是在未獲評級的古蹟中,也難逃城市發展的輾壓。例如,基於政府今年中出售土地以發展私人房屋,位於堅尼地城西寧街巴士總站旁的東華痘局拱門及奠基石,便面臨被重新安置的命運。

在夏日裡,觀賞海浪總能帶來一份清涼的視覺享受。然而,如果你並不熱衷於海灘活動,但對森林步道情有獨鍾,那麼基隆的大武崙或許是一個理想的選擇。這裡不僅有登山健行的樂趣,更能賞析湖畔美景、海灣風光,以及夜空中的繁星點點。大武崙森林步道全長僅有一公里,難度不高,是忙碌生活中的放鬆之地。

炮台山水浸是一個令人擔憂的情況。在這個城市中,炮台山是一個重要的地標,而水浸則是一個常見的自然災害。

最近,炮台山再次遭受了水浸的威脅。這種情況對於居民和當地政府來説都是一個嚴峻的考驗。他們必須迅速做出反應,以保護人們的生命和財產。

水浸對於炮台山的居民來説並不陌生。每當季節轉變或暴雨來襲時,他們都會面臨水浸的風險。這是因為炮台山位於一個低窪地區,容易受到附近河流水位上升的影響。

然而,在過去的幾年中,炮台山的水浸問題變得更加嚴重。這一次,水浸淹沒了許多居民的家園。家中的傢俱和貴重物品被水淹沒,人們不得不緊急撤離到安全地點。

為了應對這一問題,政府制定了一系列應急措施。他們在炮台山周圍建造了一個堤壩系統,以阻止河水進入城市。此外,他們還加強了疏通系統,以確保排水管道暢通無阻。

儘管這些措施在某種程度上減輕了炮台山的水浸問題,但仍然存在著許多挑戰。氣候變遷使得極端天氣事件越來越頻繁,這也意味著水浸的風險將繼續存在。

然而,居民和政府並不氣餒。他們正在努力尋找更加創新和可持續的解決方案,以應對炮台山的水浸問題。他們組織了各種公眾宣傳活動,提高人們對水浸風險的認識,並教導他們應對突發事件的技能。

另外,政府還鼓勵居民使用綠色建築和防水材料來保護他們的房屋。這些措施不僅可以減少水浸的風險,還可以節約能源和資源。

總之,炮台山的水浸問題是一個長期存在的挑戰。然而,通過居民和政府的努力,我們有理由相信,他們將會找到更好的解決方案,以保護這個美麗城市的未來。

延伸閲讀…

別讓古蹟淹沒於洪流中

到大武崙砲台,享受山水一色中的漫天星空