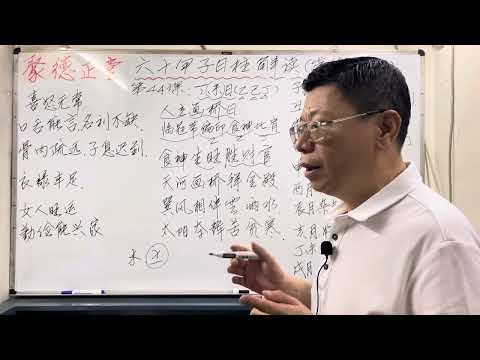

引言

丁未,干支序之四十四,陰火生陰土,相得益彰。清末「丁未黨爭」,袁世凱與奕劻、岑春煊與瞿鴻禨兩派相爭,最終岑、瞿落敗。

「丁未政潮」記事

丁未政潮節略

| 時期 | 派系爭鬥 | 結果 |

|---|---|---|

| 1907年1月-5月或4月-8月 | 岑春煊、瞿鴻禨 vs. 袁世凱、奕劻 | 岑、瞿落敗被罷職 |

始末詳述

1907年,原四川總督岑春煊入京見慈禧太后,意圖留京任職。太后應允其任郵傳部尚書一職。岑春煊尚未上任,即彈劾袁世凱、奕劻一派的侍郎朱寶奎。其後又直接指控奕劻,御史趙啓霖亦彈劾奕劻及其子載振貪污。瞿鴻禨學生汪康年亦發表京報攻擊奕劻,導致載振辭職。奕劻雖遭太后責備,卻未被罷黜。

丁未年的歷史回顧

在中國歷史上,每一個干支年號都承載著無數的故事與事件。其中,「丁未」年號更是兩度出現,分別在漢朝和宋朝,留下了深刻的歷史印記。

丁未年大事記

| 年代 | 事件 |

|---|---|

| 漢元帝丁未五年(前38年) | 霍光病逝,漢元帝收回上林苑 |

| 宋理宗丁未三年(1237年) | 蒙古軍四路圍攻襄陽 |

| 宋恭帝丁未改元(1276年) | 南宋滅亡,宋帝昺被俘 |

漢朝丁未五年

前38年,漢宣帝駕崩,其子劉奭繼位,是為漢元帝。元帝即位後,尊霍光為大將軍、大司馬、領尚書事,封博陸侯,權傾朝野。

然而,丁未五年三月,霍光病逝。漢元帝趁機收回上林苑,解除霍氏一族的軍政大權,並誅殺霍氏兄弟。此舉標誌著漢朝外戚專權的終結。

宋朝丁未三年

1237年,宋理宗在位期間,蒙古軍大舉南侵,四路圍攻襄陽。襄陽乃南宋軍事要塞,其陷落將嚴重威脅南宋的安危。

丁未三年,蒙古軍在襄陽城外構築圍城工事,派兵猛攻。宋軍頑強抵抗,堅守城池。歷經一年多的大戰,襄陽城破,宋朝失去了一道重要的屏障。

宋朝丁未改元

1276年,南宋末代皇帝宋恭帝即位。由於當時南宋政權已搖搖欲墜,無法再使用「祥興」年號,於是改元「丁未」。

同年三月,蒙古軍攻破臨安,南宋滅亡。宋帝昺與陸秀夫等大臣逃亡海上,最終在崖山海戰中兵敗身亡,南宋正式覆亡。

結語

「丁未」年號在中國歷史上先後出現兩次,勾勒出兩個不同時期的歷史畫卷。漢代的「丁未」,見證了外戚權力的終結;而宋代的「丁未」,則銘刻了南宋覆亡的悲慘命運。通過梳理這些歷史事件,我們可以洞悉歷史的變遷,汲取歷史的教訓。

延伸閲讀…

丁未年

丁未(中國古代曆法術語)