鄧小平發動反腐敗運動(起點)

作為中國最高領導人,鄧小平認識到腐敗是破壞中國社會和經濟體系的毒瘤。1978 年,他發起了打擊腐敗,整頓黨風黨紀的運動,旨在根除共產黨內的腐敗問題。

香港新華社設立(基礎)

1949 年,中國共產黨在香港設立了新華社,作為其在香港的官方代表機構。新華社負責與英國當局聯繫,管理共產黨在香港的活動,並為在海外的中國人提供信息和支持。

六七暴動後,香港左派勢力減弱(影響)

1967 年的六七暴動,導致香港左派勢力遭到嚴重削弱。暴動後,英國當局加強了對共產黨活動的鎮壓,導致許多左派政黨和組織被取締,其領導人被逮捕或驅逐出境。

「兩航事件」(轉折)

1949 年 11 月,「兩航事件」中,中國航空公司和中央航空公司的飛機從香港飛往北京,成為新しくできた共産黨政権の民航の基盤となった。この事件によって、共産黨は香港に影響力を行使するようになり、その後、香港は共産黨の重要な拠點の 1 つとなった。

廈門事件(接點)

1938 年,廈門事件發生,共產黨在廈門建立了一個激進的地下組織,開始宣傳馬克思主義思想並組織工人階級。該事件標誌着香港共產黨活動的開始,為共產黨在香港建立一個持久的據點奠定了基礎。

孫中山「聯俄容共」方針(聯繫)

1923 年,孫中山提出了「聯俄容共」方針,與蘇聯合作,吸納共產黨員加入國民黨。這一政策導致了共產黨在廣州和其他中國城市建立組織,並在香港和其他城市與國民黨共同建立了一個聯合陣線。

省港大罷工(起點)

1925 年的省港大罷工是由共產黨領導的大規模工人罷工,旨在抵制英國帝國主義在香港的殖民統治。罷工取得了部分成功,提高了共產黨的威望,並為其在香港建立一個持久的據點奠定了基礎。

中英談判(變化)

20 世紀 90 年代,中英就香港主權移交問題展開談判。談判最終導致了《中英聯合聲明》的簽署,並於 1997 年將香港主權移交給中國。

香港回歸中國(終點)

1997 年 7 月 1 日,香港回歸中國,成為中華人民共和國的一個特別行政區。回歸後,新華社仍然是共產黨在香港的官方代表機構,香港也繼續是共産黨一個重要的活動中心。

中共在香港:影響與挑戰

中共在香港的存在一直是一個有爭議的問題。有人認為中共的影響力侵蝕了香港的自治,而另一些人則認為這有助於維持香港的穩定。本文將探討中共在香港的影響,並討論它帶來的挑戰和機遇。

中共在香港的影響

| 領域 | 影響 |

|---|---|

| 政治 | 中共通過《基本法》和《一國兩制》原則對香港的政治制度施加影響。它還控制著香港的領導層,包括行政長官和立法會部分成員。 |

| 經濟 | 中共對香港的經濟有顯著影響,因為香港是中國重要的金融和貿易中心。中國內地企業在香港擁有大量的投資,香港也是中國商品和服務的主要市場。 |

| 社會 | 中共試圖通過各種途徑影響香港的社會,包括教育、媒體和文化。它還鼓勵香港人瞭解和接受中國大陸的文化和價值觀。 |

| 國防 | 中共對香港國防擁有最終權力。中國人民解放軍駐香港,負責維持香港的防務和安全。 |

挑戰與機遇

挑戰:

- 侵蝕自治: 一些批評者認為,中共日益增長的影響力正在侵蝕香港的自治,並帶來與中國大陸更緊密整合的風險。

- 言論自由受限: 中共被指責在香港限制言論自由,尤其是在涉及敏感政治問題或挑戰政府的時候。

- 社會動盪: 香港因中共的影響而發生多次大規模抗議和示威活動。這些抗議凸顯了香港社會對中共管治的不滿。

機遇:

- 經濟整合: 與中國大陸的經濟整合為香港提供了許多經濟機遇,包括貿易和投資機會的增加。

- 穩定與繁榮: 一些人認為,中共的存在有助於維持香港的穩定和繁榮,並防止其成為外部勢力操縱的目標。

- 文化交流: 中共的影響有助於促進香港與中國大陸之間的文化交流,擴大了文化視野。

結論

延伸閲讀…

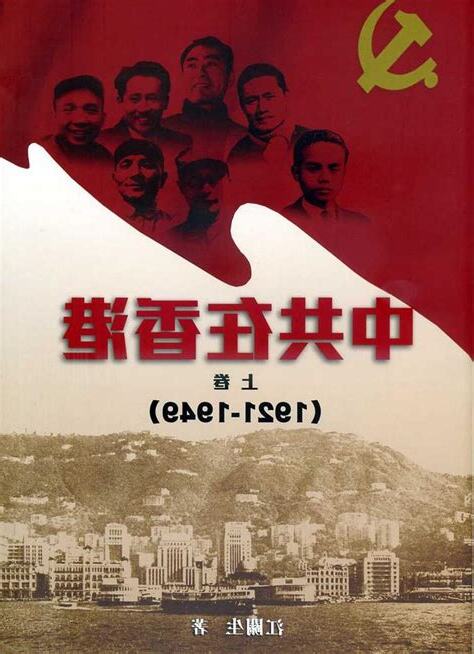

中共在香港(上卷) [1921-1949] | 江關生

中共建黨百年:地下組織與左派如何影響香港

中共在香港的存在是一個複雜且有爭議的問題。它既帶來了影響和挑戰,也創造了機遇。香港的未來取決於香港政府、中共和香港人民之間的相互作用,以及他們如何協調起來應對未來挑戰,並利用機遇建設一個更繁榮、更民主、更自治的香港。