中國建築形成和發展具有歷史。

於幅員,各處氣候、人文、地質條件各不相同,而形成了中國各具特色建築風格。

民居形式多彩。

如南方幹闌式建築、西北窯洞建築、遊牧民族氈包建築、北方四合院建築。

傳統中國建築塑造了整個東亞建築體系,朝鮮、越南、蒙古、琉球、日本漢字文化圈地區受中國傅統文化影響。

於西方古建築磚石結構體系來説,中國古建築是獨立機構體系,其特點有四[1]:

在建築思想上,中國古建築體現了禮制思想,注重等級體現:形制、色彩、規模、結構、部件有嚴格規定,程度上完善了建築形態,但是同時限制了建築發展。

同時,天人合一思想體現中國古建築發展過程中,促進了建築協調融合。

注重建築,城市選址;建造時因地制宜,依山,園林體現,強調風水。

古代建築,雕樑畫棟,墻壁往往作圖畫。

戰國時期畫事盛;漢時宮室,多有畫人物故事,善惡畢背,昭鑒戒;後世所畫則多山水[2]。

中國有很多建築著作,其中城市著作有《考工記》,建築條例著作有宋代李誡《營造法式》、清代《清工部工程做法例》,園林著作有《園冶》。

匠人有隋朝宇文愷、宋朝李誡、明朝蒯祥、清朝樣式雷。

石器時代,當時人們使用主要工具是石器,有少量骨器和木器。

石器時代,如山西垣曲、廣東韶關和湖北長陽發現石器時代中期山洞;到了新石器時代,中國出現了各種大大小小氏族部落,並開始事農業生產,從而出現了各種房屋和聚落。

人類並沒有自己和自然界完全脱離開來,還時威懾下,中選擇棲居,居所有以下幾種形式:

同時,有人工製造居所,其中包括:

有了農業生產後,於狩獵和採集野果來説,人類開始有相對定居場所,開始出現聚落,形成幹闌式建築,這是巢居發展,多出現於南方濕熱氣候條件下。

中國幹闌遺址浙江餘姚河姆渡村。

距今約七千年。

建築中廣泛的採用了榫卯結合,平面長方形。

出現雲崗石窟。

雲南晉寧石寨山出土幹闌式小銅屋生動體現了幹闌建築特點。

穴居建築發展而言,從剖面看發展過程時穴居——半穴居——地面建築——有台基地面建築,生活,居住平面高度升起;平面上看是圓形——抹角方形、長方形——長方形;房間數目單一發展前後兩室室並聯。

夏朝

古文獻夏朝記載不多(《史記·夏本紀》有4/5講禹,夏朝四百年佔1/4篇幅),河南偃師二里頭遺址認為是夏晚期都城遺址,是中國發現年代具有城市形態大型遺址,但其朝代歸屬尚存爭議。

商朝

商朝青銅器手工業發達,留下大量紀事甲骨。

甲骨文中「宮」「」「京」「宗」文字可以看出當時建築有台基式,幹欄式形制。

西周中農思想主封建制,講究禮,宗法秩序嚴格,有《考工記》一書,當時為「鎬京」,並於陝西岐山鳳雛村發現中國最古老四合院遺址。

春秋時期,各諸侯王國於受限於周王朝,嘗試各種突破,出現了諸子百家興起,學術上百家爭鳴,城市建設上,受西周法律約束,城市規模和城市規劃形式上有很多主張。

漢武帝罷黜百家,獨尊儒術,確立禮制,鞏固皇權,成為中國其後兩千餘年主導思想。

儒家「慎追」思想加強了商以來傳統厚葬制度,使陵墓建築規模大大提高,建築水平隨提高。

東漢建築平面、外觀日趨複雜,高台建築,樓閣建築增加,並開始使用大量成組斗栱。

磚石結構迅速發展,各種空心磚墓、磚券、石板墓出現。

漢朝成為中國建築發展第一個高潮時期。

這一時期,商業發展,城市,規模日益擴大。

有鹹陽、長安、洛陽、鄴城城市。

園林方面,皇家宮苑主,主要成於秦始皇和漢武帝,東漢洛陽有修建。

有上林苑。

這一時期住宅,規模住宅,平面為方形或方形。

房屋構造少數承重牆結構外,大多數採用木結構體系。

廣州和四川出土過一些幹闌式建築明器,是上下兩層,下層,樓上住人,有的是倉庫,適應南方濕熱天氣。

規模住宅,採用院落形式,或曲、或方。

有部分二層,三層閣樓。

貴族大型宅第,外有正門,屋頂中央,側邊,旁設小門,於進出。

院內前堂為主要建築,有部分貴族富豪修建花園住宅,園內閣迴廊,構石山,引水池。

陵墓方面,春秋戰國時,墓上植樹,而不覆土累墳,秦漢陵墓普遍封土。

陝西臨潼驪山秦始皇陵,是秦漢陵墓中,規模,三層方形夯土台累疊而成。

下層東西345米,南北長350米,每層台壁向內斜收;頂,三層43米。

陵周圍有內外兩層牆垣。

陵園東垣外,規模兵馬俑。

這段時期,戰亂,民不聊生,大部分漢代建築毀於戰火,沒能保留下來。

於三國時期吳興起,東南地區得以接收北方進文化傳播,東南地區建築文化發展起到了推動作用。

琉璃瓦開始使用,磚瓦大量普及,質量日益提高。

斗栱發展。

卷草紋、須彌座。

佛教建築和道教建築興起。

東漢時期,佛教傳入中國後,兩晉時期,民不聊生,佛教得以蓬勃發展,直至近代,佛教在建築、繪畫、雕塑、文學方面取得了成就。

出現雲崗石窟。

園林發展。

現實失望,使得很多士人寄情於山水之間,園林承載多文化價值,玄學思想和山水文學園林發展注入契機。

佛教傳入中國後,中國文化所改造,發展過程中,雖然佛經介紹、傳播,但是佛教發展有中國特色。

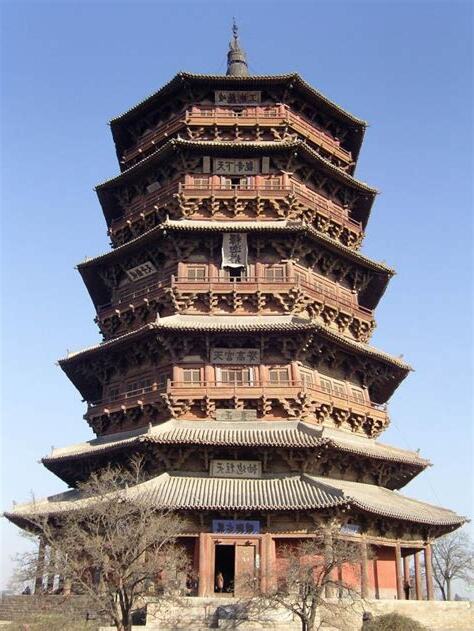

佛建建築是如此,早期佛塔佛塔形制上多模仿印度,但是中國建築形式融合,出現很多中國佛建建築特有構建及建構形式。

多戰亂,漢代陵寢多偷盜一空,將陵寢隱藏起來,屬無奈之舉。

墓室大多延續漢代制度。

有部分磚石仿砌墓結構構件做法。

有墓表、石柱。

魏晉南北朝形成了皇家園林私家園林兵力發展格局。

士人歸隱之心,「隱居而求其志」。

園林規模,內容,體察山水於細微處——小觀大。

隋唐五代時期是中國木構建築時期,現有少量當時建築遺存,為不可多得文物。

唐長安城,東都隋唐洛陽城是當時世界大都市,有大型宮殿,官署和寺廟,以及國際貿易市場。

中國建築,作中華建築、漢式建築、中國式建築,是中國幾千年來發展起來建築風格體現[1][2][3][4],斗拱和屋簷特點。

它影響了整個東亞建築,包括韓國建築(英語:Korean architecture)、朝鮮建築(英語:Culture_of_North_Korea#Architecture_and_city_planning)、琉球建築、日本建築、越南建築、台灣建築、蒙古建築(英語:Architecture of Mongolia)、西藏建築(英語:Architecture_of_Tibet)。

同屬東亞建築風格日式建築及韓國建築深受其影響。

中式建築主要結構原則歷史上發展基本保持不變。

主要變化涉及各種裝飾細節。

從唐朝開始,中式建築日本、韓國、蒙古、東南亞和南亞建築風格產生了影響。

[5]

儘管存在統一風格,但中式建築地區或屬關係而有差異,例如建築是皇帝、平民還是宗教目的而建造,並於整體設計出現多變化,體現於民族遺產中。

中國建築時間粗分中國傳統建築中國現代建築,兩者鴉片戰爭時間點。

夏、商、周三代建築研究多以古籍,文字學,考古遺址作為傳統建築研究史料。

商代漢朝資料,大多來於考古遺址,墓室,畫像石,畫像磚及器物上繪畫。

周代建築實物無留存,雖發現一些遺存基址,但上部構造和外觀瞭。

瞭解周代建築形象有資料是當時銅器、漆器中仿建築部分,或鑄造、鐫刻這些器物上建築局部圖象。

周代建築高台及長城特色,高台建築流行於戰國到西漢時期,夯土台基礎和核心,夯土版築台上層層建屋,木構架依附夯土台而形成土木混合結構體系。

長城是保衞自身領土、及抵禦遊牧部落侵襲而修築軍事工程,中國長城始建於周代。

西周銅器建築圖像,已知一件表現建築銅器是夨令簋,鑄於西周成王、康王時期。

器座四角有四柱,柱頭有櫨頭,櫨鬥間有橫楣,楣上有柱。

另陝西省扶風縣出土一件蹲獸方鬲,鑄於西周中期。

器下作屋形,前有雙扇門,門扇框架呈日字形,上下鑲版。

門上下連楹和門枕門楣、門檻上。

屋左、右、後三面有田字格窗。

傳世有一件方鬲,前者相似,但屋有前廊,廊外緣有田字格欄杆。

這些雖不是建築全部形象,但可看出西周建築某些風貌。

春秋時,各國興建了大量城市和宮室。

他開封負責一座木塔建造,可是該木塔大火燒毀,後來鐵塔取代。

延伸閱讀…

此後戰國時出現了多城邑、宮室。

戰國都城有大小二城,大城稱郭,是居民區,其內封閉閭裏和集中市;小城是宮城,建有大量台榭。

此時屋面大量使用青瓦覆蓋,晚期開始出現陶製欄杆和排水管。

山東省臨淄縣郎家莊春秋時代墓葬出土漆器殘片,中畫圓形,四面畫四座建築,柱頂上有栱,承託脊檁。

窗井字格,但小格。

這種四室相背建築可能和台榭建築有關。

戰國銅器上刻鏤或模鑄建築圖象,河南省輝縣出土銅鑒和上海博物館收藏燕樂紋銅桮。

輝縣銅鑒上表現有魏國貴族狩獵和獻禽於廟、社內容。

其中刻一座建築,左右列鐘磬,可能是宗廟。

圖中器皿畫成剖面圖,建築上刻畫出梁枋斷面和人室內活動,看來是剖面圖。

建築底層中央是土台,四周有單坡廊廡。

二層土台頂上心室,立中心柱(稱「都柱」),外加輔柱,承三層樓板;心室四周有廊廡,其外有挑出平坐,周欄杆,小柱支在下層廊頂上。

三層中心有心室,四面有四堂,上為四阿屋頂。

頂層四周挑出平坐。

整座建築是建高一層土台上三層台榭建築,各柱頭上畫有斗栱。

山西省長治市和南京市六合區出土兩件戰國銅匜上刻建築,輝縣銅鑒基本相同,是二層或三層台榭建築剖面圖。

戰國燕樂紋銅桮上鏨有三座建築圖形,其中兩座建在高一層台子上,台四周有女牆,女牆下有登台磴道,上有人物捧食器登上磴道。

台上建築單層,柱有紋飾,柱頭有櫨鬥。

建築物地面、屋面畫矩形方格和女牆懸浮於磴道之上這些情況,是剖面圖。

它表現是一座高台,壁上有門洞,洞內磴道,從枱面所留井口處登台。

台頂建築四周坡頂,畫出瓦壟,中間平部分畫矩形格,可能是表示鋪幾層土坯平屋頂。

漢代唐代,於疆域擴大,與唐代佛教影響,有存留實體建築可供研究外,石窟結構彩繪成為研究題材。

唐至宋代以後,實體建築存留者多外,有紀錄文本可供參考,為研究中國傳統建築實體材料時間點。

唐代都城長安和東都洛陽修建了規模宮殿、苑囿、官署,且建築佈局規範合理。

其中長安當時世界上城市,其規劃是中國古代城中,城內大明宮。

其遺址面積相當於北京紫禁城總面積三倍左右。

此外,唐代佛塔大多採用磚石建造。

包括:西安大雁塔、雁塔、廣州懷聖寺光塔和大理崇聖寺三塔。

中國現存唐塔均磚石塔。

現今遺存唐代木構建築僅餘佛光寺大殿,南禪寺大殿四座。

南禪寺大殿建於建中三年(782年),屬中唐。

初唐建築只可從敦煌壁畫及同時代日本建築窺得一二。

宋代建築標準守施工方面有詳細描述。

譬如李如圭於公元1193年模仿《爾雅·釋宮》編寫《儀禮·釋宮》。

宋朝都料匠喻皓在公元965年 公元995年間著有《木經》三卷。

他開封負責一座木塔建造,可是該木塔大火燒毀,後來鐵塔取代。

延伸閱讀…

當時因為他著作與富商工藝有關而認為學術水平,導致該書籍官方記載。

雖然木經失傳,沈括1088年編寫《夢溪筆談》卷十八《技藝》中有簡略記載,並且讚揚《木經》作者。

可是數年後,李誡編寫了《營造法式》,成為全國建造樓房標準。

雖然唐代有其他類文獻,譬如《唐令》中《營繕令》,但李誡營造法式是現存古老中國建築施工守。

宋太祖復興佛教,很多破舊佛寺修復、擴建。

譬如河南開封大相國寺、河北隆興寺、德清雲岫寺、義縣奉國寺。

它們秉承了唐代佛寺建築以中軸線主體佈局。

佛塔東漢前期隨佛教傳入中土,雖然中唐晚唐五代時佛教一度式微,但宋代復興佛教,因此有佛塔興建。

於佛塔來自印度,為避免與皇帝城內鼓樓城樓作,大部分佛塔見於郊外。

唐代以來,各地學院設立孔子廟。

宋朝學院增建了東廡、西廡、光賢祠祭祀建築。

廡是指走廊、廊屋。

建有大成殿,殿內設孔子像,東西廡設有孟子像。

「大成」一詞出自《孟子萬章下》:「孔子謂集大成」,意指孔子整理三代周公學問,是集大成學者。

以此建築命名,來孔子廟特質。

另外,如果得到皇帝詔書,學院會興建御書閣。

譬如平江府學御書閣,前身六經閣,鄰近池水,是一座兩層重檐式建築。

後來毀,三層御書閣。

宋代園林中個體建築羣體形象是千變萬化,現存宋畫中可以看得出來。

譬如王希孟《千里江山圖》中見到一字形、折帶形、丁字形、十字形、工字形佈局,造形各異,如架空、覆道、兩坡頂、九脊頂、五脊頂、平頂、平橋、廊橋、亭橋、十字橋、拱橋、九曲橋。

倚山臨水、架巖跨洞是落院基本模式。

元代建築多用白色琉璃瓦,一時代特色。

十九世紀晚期基督宗教華推行本色運動。

當年教會指為西方列強入侵中國工具,因此教堂和西方傳教士成為攻擊目標。

教會覺得應該結閤中國文化傳道,擺脱西方傳教士屬關係,因此提出自治、自養、自傳「三」觀念,消除民眾隔閡,使基督宗教中國紮根。

1924年,教宗碧嶽十一世委宗座首位駐華代表剛恆毅總主教上海徐家匯大堂召開第一屆中國主教會議(教會史上稱上海公會議,自5月14日開至6月12日),大會主題是要求建立一個、、中國化天主教會。

會中研討適應中國地區傳道方向,中國教會制訂了一套全備傳教典章,中國教務豎立了一個里程碑。

會議中主教們決定了中國奉託聖母照顧保護,並奉聖母中華母后,事經聖座核准施行,會議開幕時舉行了奉獻典禮,會後總主教率領數十位主教及神父赴佘山朝聖,天上母后舉行奉獻禮。

[8]其時有外國建築師華工作,他們開始西方技術結閤中國傳統形式建造教堂,以示中國文化,香港出現多幢中式教會建築,包括了華南總修院、道風山、瑪利諾神父宿舍、聖馬利亞堂和聖三一堂。

[9]

台基出現,從殷墟考古遺址宮殿夯土高台,中國傳統建築已有建築台基概念,增加建築物感。

到六朝時,佛教傳入,台基形式開始變化,須彌座成為富視覺裝飾意味台基。

是中國古代建築構件。

方形木塊叫鬥,弓形木叫拱,斜置長木叫昂,總稱斗拱。

置於柱頭和額訪(稱闌頭,俗稱看訪,位於兩檐柱之間,於承託斗拱)、屋面之間,用來支撐荷載樑架、挑出屋檐,兼具裝飾作用。

鬥形木塊、弓形木、斜置長木組 成,縱橫交錯層疊,向外挑出,形成立大下小的託座。

中國系建築屋頂外型多樣,體積,可以顯示屋主身份地位。

傳統建築屋頂材料,內而外依序三部分組成,內而外依序基層,結合層面層,並加上屋脊裝飾。

方形建築中式住宅普遍類型。

四合院格局一個院子四面建有房屋,正房、東西廂房和倒座房組成,從四面將庭院合圍中間,故名四合院。

四合院三合院前面有加門房屋舍來封閉。

若呈「口」字形稱為一進院落;「日」字形稱為二進院落;「目」字形稱為三進院落。

一般而言,宅院中,第一進為門屋,第二進是廳堂,第三進或後進為私室或閨房,是婦女或眷屬活動空間。

四合院中國有三千多年歷史,中國各地有多種類型,其中北京四合院為典型。

四合院為大家庭所居住,提供了外界庭院空間。

三合院中國傳統古厝基本形制。

三合院北面正房(正身)和東西廂房(護龍)組成。

於房屋坐落於三個方向,故名三合院。

正廳祭祀與接待賓客處,左房是户長居室,右房是輩居室;左護龍長子住,右護龍次子所住;若中人丁旺盛,於左右護龍外,加蓋「外護」,屋舍高度廳(房)、護龍下降。

三合院是四合院簡化形式,是四合院南房直接院牆代替,大門採用門樓樣式。

其它形式有一條龍、單伸手。

徽派建築是中國建築中一支流派,是徽文化組成部分之一。

徽派建築主要流行於皖南徽州六縣〔歙縣,黟縣,績溪,婺源,祁門,休寧〕,以及舊時嚴州地區(今浙江建德、桐廬地),流行於贛北、皖南等徽語區(如江西浮樑、德興安徽旌德、石台,地)。

馬頭牆是徽派建築標誌之一,徽州三雕和徽州壁畫是普遍裝飾物,有些雕刻作品和壁畫如今是文物。