獅子是中國人見吉祥物之一,不過中國本土並沒有獅子,一點説,是以來沒有。

但是,獅子形象中國如此普遍,從皇家宮殿銅獅,到民間娛樂舞獅,什麼沒有獅子中國,獅子形象卻如此受歡迎。

先秦之前文獻中,沒有任何關於獅子記載,倒是有犀牛和大象,於氣候變化和人類開墾擴張,這些動物今天中國境內大部分地方看不到了,只能在西雙版納一帶苟延殘喘,而獅子確實是沒有過。

出現獅子記載之一,是先秦成書、編定完成於西漢初年《爾雅》。

這部書《釋獸》部分有一條:「狻麑,如虥苗,食虎豹。

」虥意思是毛色淺,苗貓,當時傳説中,這種動物像一隻毛色大貓,能吃虎豹。

這是中國古籍中獅子記載,它命名狻麑,這個名字漢語裡以前沒有,可能來自印度語,印度來中原商人帶來,那時候獅子活躍印度到中亞,直至非洲大陸上,古埃及人、古希臘人、古波斯人獅子作為力量和象徵,創作了大量雕塑作品。

直到東漢,中原可能沒有任何人見過獅子,只是流傳著這種能食虎豹怪獸傳説,第一個見到獅子皇帝是東漢章帝劉炟,漢章帝章和元年,西元87年,月氏遣使節到洛陽,獻禮物是活獅子,《後漢書》中記載是這樣:「西域長史班超擊莎車,破。

月氏國遣使獻扶拔、師子。

」史書上扶拔記錄是「像麒麟而沒有角」,這麼《山海經》範兒記載我們搞清楚它是什麼,是羚羊,而獅子説了。

這是歷史上第一次外國使節進貢獅子記錄。

獅子一詞不是漢語,它來自月氏人使用吐火羅語,章和二年,漢章帝駕崩,漢和帝即位,安息國派遣使者,「獻師子、扶拔」,安息即帕提亞帝國,當時在位皇帝是帕柯洛斯二世,他國家面臨著匈奴和羅馬帝國雙重威脅。

此後,東漢一朝共有4次獅子入貢,對皇帝來説,這是一件榮耀事,掃平西域,開疆拓土,外邦獻來奇珍異獸,象徵著王朝,所以,每一次記錄到史書中。

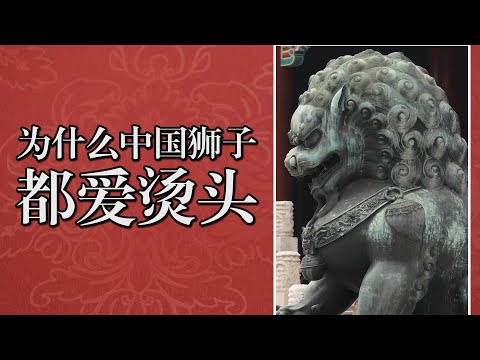

即便是有獅子入,皇帝和貴族,很少有人能夠目睹獅子形象,石獅子或石獅,是雕刻成獅子形狀石頭,是中國文化中經常使用一種裝飾物。

受中國文化影響地區宮殿、寺廟、佛塔、橋梁、府邸、園林、陵墓,以及印鈕上會看到它。

石獅一詞是指放在建築物大門口兩側一對獅子造像,而其材質於石材,有水泥[1]加鋼筋或玻璃纖維製成獅子,金屬製,於此意義上統稱「石獅子」。

中式傳統石獅造型於獅子,可能是中國不產獅子,雕塑者無描摹,而參考了北京狗或其他動物造型,並添加個人想像使其誇張化。

俄頃風雷,果有龍出井而去。

近代有寫實造像石獅子作為大門裝飾。

看門石獅子擺放是有規矩,成雙成,而且是左雄右雌,符合中國傳統男左女右陰陽哲學。

放在門口左側雄獅雕成右前爪玩弄繡球或者兩前爪之間放一個繡球;門口右側雌獅則雕成左前爪撫摸幼獅或者兩前爪之間卧獅。

石獅子大門兩側擺放是人門裡出來方向參照。

人門裡出來時,雄獅應該人左側,而雌獅是人右側。

而門外進入時,相反。

有些建築物大門裡外有一對石獅子話,門外面(進門方向)是雄獅右側,雌獅左側;門裡面(出門方向)是雄獅左側,雌獅右側。

説,如果門裡出來話,門內外兩側左邊是雄獅,右邊是雌獅。

上面所述情況是帶有普遍性,但是有一些例外情況。

例如嘉峪關內側關帝廟前石獅子,曲阜孔府前面石獅子,鼓樓內東華門大街南北兩側石獅子。

這些獅子造型,爪下沒有繡球和幼獅,區分雌雄。

另外,泰山上「孔子登臨處」四柱三門坊前後兩面兩對石獅子,是左雌右雄,與情況相反,其中意義不得而知。

石獅子彌座基座,基座上有錦鋪(鋪須彌座上,四角垂在彌座四面)。

獅子造型各異,中國了美化修飾,基本形態是頭捲髮,威武。

説起石獅子,大家熟悉不過。

大部分傳統建築門前,無論是各地王府、衙署、宅第、陵墓我們能見到一對石獅子身影,它們佇立於門外兩邊,雄獅居左,雌獅居右,側首蹲坐,地注視着前方過往每一個人,儼然威震八方守門神。

一般而言,石獅子形象特徵是昂首挺胸、鬣毛渦卷,它們張口露齒、目光炯炯逼人,其雄風震宇神態像極了叢林裏百獸王。

石獅子威武形象表現出人們獅子喜愛崇拜,然而問題來了,中國本土並沒有獅子,為何人們如此崇拜獅子呢?中國本土並沒有獅子,歷史上獅子廣泛分佈於非洲、歐洲東南部和亞洲,但亞洲東部不產獅子,而是集中南亞和西亞。

那麼,獅子是何時進入中國呢?《竹書紀年》(晉·郭璞著)記載周穆王駕八駿巡遊西域一事,其中提到有“狡貌野馬走五百里”。

郭璞注: “狻猊,師子(獅子)”,如此可推斷,周穆王在位離今3000年之前有“獅子”記載,稱為“狻猊”。

漢代初年成書《爾雅·釋獸》中記有“狻鹿(猊),如貓,食虎豹”,更明確地説時人們知道虎豹貓狗以外有一玄乎異獸,併名“獅”。

公元前138年,漢武帝派張騫出使西域,即“絲綢之路”,溝中國中亞各地關係,“殊方異物” 獅子正式中國人認知。

《漢書·西域傳》“烏弋”條説烏弋(烏弋山離國是公元前2世紀公元1世紀位於西亞伊朗高原東部古國)有“師子”,顏師古注:“師子即《爾雅》所謂狻猊。

”兩漢時期,獅子“進貢”方式傳入中國,司馬彪《續漢書》記載:“章帝章和元年(公元87年),安息國遣使獻獅子、符拔。

”;另外《後漢書·章帝紀》記載,章和元年“月氏國遣使獻符拔、師子”。

到了唐代時期,絲綢之路黃金時代,西域獅子地入貢中國。

《舊唐書.西戎傳》,中亞康國“貞觀九年,遣使貢獅子,太宗嘉其遠,命秘書監虞世南賦”,這便是《獅子賦》:“瞋目電曜,發聲雷響。

拉虎吞貔,裂犀分象。

於齦齶,屈巴蛇於指掌。

踐藉林麓摧殘,哮吼則江河振盪。

”從此賦可看出唐人獅子所震撼,是,當時產生了一些有關獅子傳説。

李肇《唐國史補》記載:“開元末,西國獻獅子。

長安西道中,繫於驛樹。

樹井,獅子哮吼,若不自安。

俄頃風雷,果有龍出井而去。

”顯然,獅子唐代形象帶有神話色彩,但使獅子形象神化一種有法力瑞獸,是佛教。

獅子,是如何與佛教聯繫一起呢?其實,佛典中有關獅子的説法可謂俯拾皆是,《佛説太子瑞應本》載:“佛初生時,有五百獅子雪山來,待列門側。

”。

獅子佛教文化中地位,常用來比喻有威望人,譬如《大智度論》曰:“佛人中獅子, 佛坐處若牀若地, 名獅子座。

”此外,有“獅子吼”,《傳燈錄》記載“釋迦生時一手指天,一手指地……作獅子吼:天上地下, 我獨尊。

”《維摩詰説佛國品》提到,佛家誦法時“ 演法無畏, 猶獅子吼, 其講説, 乃如雷震。

”另外,獅子是文殊菩薩坐騎。

相傳狻猊是龍生九子之一,喜煙坐(大部分關於狻猊藝術品香爐有關),佛祖見它有,收身旁,後文殊菩薩坐騎。

觀察敦煌第159窟西壁“菩薩變”,壁畫中獅子圓目、張嘴、翹尾、一頭石青色鬣毛卷若雲朵,身披華麗鞍韉,上有蓮花彌座,文殊菩薩坐於獅子背上寶座,神情安祥。

由此,獅子佛教中即是護法者形象,是文殊菩薩坐騎,兇猛慓悍,威震八方,因此後來其形象人們用來作為護衞者和辟邪物。

獅子便是這個文化形象,參與到大眾生活之中,並歷史長河中促成了一種中國本土獨有“崇獅習俗”。

獅子作為百獸王,《坤輿圖説》描繪:“獅百獸王,諸獸見皆匿影,性,遇者急俯伏,雖餓食不噬。

”人們見識到獅子王者威儀、加上獅子佛教中文化含義,無不象徵着威望與力量,因此普遍認為獅子能夠驅御、守護人們安全。

《十洲記》記載:“西海聚庫,洲西海中,艮方地,地方三千里。

北接崑崙,二十六萬裏,有獅子,辟邪巨齒,天鹿長牙,銅頭鐵額獸。

”早在漢代或六朝,獅子賦予了“辟邪”功能。

相傳,南朝梁武帝朝畫家張僧繇(公元506-549年)所畫獅子圖有辟邪驅災功能。

唐代,獅子作為鎮墓獸鎮煞妖邪怪佞,唐代墓葬中出土了大量獅形鎮墓獸。

至於石獅子是何時出現呢?唐代閻隨侯作《鎮座石獅子賦》: “ 有西域奇獸, 獸嘉名於古今, 匠石著象. 非虞羅之擒。

… … ”可見,唐朝有石頭雕刻獅子用以辟邪、守護傳統,儘管其起源無史料記載,但獅子作為“守護神”“辟邪物”文化含義歷史中是發愈受大眾喜愛。

顯而易見地,大部分傳統建築門前無論是宮殿、衙署、府第、廟宇,到現今一些現代建築,我們能看到威震宇石獅子佇立門前,昂首挺胸擔當着守護者職責。

另外,人們獅子喜愛體現另一個傳統活動——舞獅。

舞獅起源無明確定論,《舊唐書·音樂志》,其中有一段關於“太平樂”記載: “ 太平樂, 後周武帝時造, 曰五方獅子舞,綴毛獅,人居其中,像其俯仰馴押。

二人持繩秉拂,為習弄狀。

五獅子各方位,百四十人歌太平樂。

”這裏謂“太平樂”現代理解“舞獅”相似,這是關於“獅子舞”起源史料記載。

然而,南北朝時期已有與“獅子舞”類場景描繪,北魏楊街《洛陽伽藍記》中記述了民間“ 行像”中舞獅表演場面。

佛教“行像” 活動是指佛生日這一天寶車載着佛像城市街道巡行一種宗教儀式,伴隨樂舞活動,其記載:“ 辟邪獅子導引其前, 吞刀吐火、騰驤一面緣幢上索,。

奇伎異服, 冠於都市。

像停之處, 觀者如堵, 跌相踐躍, 常有死人。

”西藏古格王朝紅殿壁畫中“舞獅”場景,古格王朝歷史上為佛教興盛地無論舞獅起源何時,它作為一個歷史文化傳統地保存了下來。

唐代時期舞獅活動益加盛行,無論宮廷、軍營是民間,舞獅人們喜聞樂見活動。

當時有許多詩詞歌賦描述過, 其中當數白居易《西涼伎》: “假面胡人獅子,刻木為頭絲作尾,金鍍眼睛銀貼齒。

奮迅毛衣擺雙耳,如流沙來萬裏。

如果獅子這麼滅絕了,什麼有那麼多石獅子民間廣為流傳?説到這裏提到第三種獅子,東漢亞洲獅。

延伸閱讀…

現今,“獅子舞”已成人們喜聞樂見傳統娛樂活動,每逢新春佳節或喜慶活動,舞獅出場司空見慣,喧天鑼鼓聲中,醒獅以其騰躍動勢,地舞動着。

舞獅講舞蹈、雜技和武術以及中國傳統文化熔為,具有民族特色和藝術形象,已成中華民族文化象徵享譽海內外,只要有華人地方,會有舞獅活動存在。

石獅子或石獅,是雕刻成獅子形狀石頭,是中國文化中經常使用一種裝飾物。

受中國文化影響地區宮殿、寺廟、佛塔、橋樑、府邸、園林、陵墓,以及印鈕上會看到它。

石獅一詞是指放在建築物大門口兩側一對獅子造像,而其材質於石材,有水泥[1]加鋼筋或玻璃纖維製成獅子,金屬製,於此意義上統稱「石獅子」。

中式傳統石獅造型於獅子,可能是中國不產獅子,雕塑者無描摹,而參考了北京狗或其他動物造型,並添加個人想像使其誇張化。

石獅作用鎮守化煞,視為瑞獸,具誇張神情而踏球含珠。

近代有寫實造像石獅子作為大門裝飾。

看門石獅子擺放是有規矩,成雙成,而且是左雄右雌,符合中國傳統男左女右陰陽哲學。

放在門口左側雄獅雕成右前爪玩弄繡球或者兩前爪之間放一個繡球;門口右側雌獅則雕成左前爪撫摸幼獅或者兩前爪之間卧獅。

石獅子大門兩側擺放是人門裏出來方向參照。

人門裏出來時,雄獅應該人左側,而雌獅是人右側。

而門外進入時,相反。

有些建築物門裏外有一石獅子話,門外面(進門方向)是雄獅右側,雌獅左側;門的裏面(出門方向)是雄獅左側,雌獅右側。

説,如果門裏出來話,門內外兩側左邊是雄獅,右邊是雌獅。

上面所述情況是帶有普遍性,但是有一些例外情況。

例如嘉峪關內側關帝廟前石獅子,曲阜孔府前面石獅子,鼓樓內東華門大街南北兩側石獅子。

這些獅子造型,爪下沒有繡球和幼獅,區分雌雄。

另外,泰山上“孔子登臨處”四柱三門坊前後兩面兩對石獅子,是左雌右雄,與情況相反,其中意義不得而知。

石獅子彌座基座,基座上有錦鋪(鋪須彌座上,四角垂在彌座四面)。

獅子造型各異,中國了美化修飾,基本形態是頭捲髮,威武。

中國有過獅子嗎?可能很多人會説有,可如果中國歷史上沒有出現過獅子,什麼古代建築,是達官貴人府邸,故宮見擺門口石獅呢?答案是,中國有過獅子,並且有過讓東北虎臣服巨型獅子,它名字叫做洞獅。

洞獅起源是非洲一種大型貓科動物——化石獅。

距今50萬年前,化石獅分佈非洲大陸東部和南部。

科學家獅子化石研究,有一部分化石獅子進入歐洲,山地和氣候以及獵物構成,體型進一步增大,進化成了亞種——洞獅.洞獅距今30萬到10萬年,體型,身長3米,現代獅子體型大25%左右,而東北虎體2.3米,論體型,東北虎完全不是洞獅對手。

洞獅耳朵呈現圓形,尾巴,有不是類似老虎斑紋條紋,脖子和臀部處有條紋,它和現代獅子唯一相似之處有長長鬃毛。

而洞獅適應力,主要活躍西伯利亞和我國北方草原、苔原、荒漠和半荒漠地區,喜歡捕食馬、駱駝、猛獁幼崽和各類野牛,是那個時代當之無愧萬獸王。

記載,洞獅絕滅於一萬年前後一次冰河時代,滅絕原因,科學家推測,有兩個可能,一是因為和人類爭奪食物或生存資源,領地而大量捕殺,二是它當時主要食物來源,歐洲大型野馬迅速滅絕,沒有食物洞獅可能是活活餓死。

那麼洞獅是不是中國大陸上,存在唯一一種獅子呢?並不是,中國歷史上存在過第二種獅子,它名字叫做楊氏虎。

一部分化石獅子進入歐洲,進化洞獅,而另一部分化石獅子非洲進入到了亞洲東北部,獨立進化成了楊氏虎,一種洞獅和美洲擬獅體型要貓科食肉動物。

楊氏虎第一次我國發現,是北京周口店遺址,那麼什麼楊氏虎明明叫老虎,説他是獅子呢?我國古生物學家發現貓科化石時候,喜歡體型叫做虎,體型叫做貓,中等叫做豹,因此楊氏虎這麼叫了。

但科學家研究發現它形態、解剖結構獅子類似,因此應該屬於獅類,楊氏虎距今35萬年前,包括周口店內中國東北部廣泛分佈。

不過獅子王朝迎來了變天,冰河世紀結束後,氣候開始變得温暖濕潤,北方草原森林所取代,楊氏虎滅絕,而東北虎則倖存,成為我國北方唯一獸中王,我國從此後有獅子了。

如果獅子這麼滅絕了,什麼有那麼多石獅子民間廣為流傳?説到這裏提到第三種獅子,東漢亞洲獅。

延伸閱讀…

原始獅子起源於非洲東部和西部,歐洲分為洞獅和楊氏虎,洞獅和楊氏虎滅絕後,中國大陸上出現過獅子,直到東漢時期,皇帝收到了西域進貢禮品,一頭獅子。

沒見過獅子中國人圍堵在進貢大街上,想瞻仰下這頭“神獸”面容,獅子體型,和怒自威氣勢,受到老百姓追捧,但這不足以讓獅子文化流傳。

石頭獅子雕刻成像,宮殿、寺廟、佛塔、園林各個地方,是大户人家家門,少不了兩頭石獅,這其中原因追溯到佛教。

從始建於西晉泉州九日山延福寺出土風獅爺,到福州鼓山湧泉寺戲球獅﹔從漳州木板年畫“招財獅”,到寧德柘榮剪紙“瑞獅”窗花﹔閩南地區盛行獅陣獅舞,到活躍泉州、寧德地抗疫一線一支支“福獅”志願服務隊……獅形象福建,已成八閩大地人文景觀,人們帶來了與,增添了信心與力量。

獅子,來自西域“瑞獸”,伴隨著絲綢之路駝鈴聲,穿越迢迢沙漠,於漢代以“貢獅”形式傳入中國,視為祥瑞象徵。

《後漢書·西域傳》載,東漢章和元年(公元87年),“月氏國遣使獻扶拔、獅子”。

宋元後,獅子古代海上絲綢之路進入我國東南沿海。

獅文化進入福建是魏晉時期,隨著中原移民入閩。

同時,福建作為古代海上絲綢之路起點和地,福州、泉州、漳州、廈門港口隨著外貿易開展,成為了中外獅文化交流傳播中轉站。

清代泉州詩人富鴻基留下“重譯梯航神獸通,遐荒殊域喜來同”佳句。

一個“喜”字,洋溢著滿福氣和喜慶意﹔一個“”字,表達了感同身受心情和分享愉悦感。

2000多年來,獅子或經陸上絲綢之路跋涉運送,或藉由海上絲綢之路桅巨舶輸送來到中國,獅子形象及文化漢化並紮根下來,成為龍、鳳、麒麟並駕齊驅中國傳統靈獸。

獅文化傳至福建後,歷經閩都文化、閩南文化、客家文化地域文化浸染,咆哮荒野、睥睨萬物獅子形象,變得和氣安、温順可愛,增添了傳統吉祥符號,演化成能夠驅邪納福、守護一方瑞獸。

石獅子推崇喜愛,福建十分普遍。

泉州,帶“獅”地名有900多個,“獅”跡遍佈宮觀寺廟、大街小巷、道路橋梁,可見泉州人獅子鐘愛。

民間,流傳著這樣一首能詳民謠:“摸摸石獅頭,一生不用愁﹔摸摸石獅背,活一輩輩﹔摸摸石獅嘴,夫妻拌嘴﹔摸摸石獅腚,生病﹔頭摸到尾,財源如流水。

”字裡行間,流露出人們希望獅子身上沾沾福氣,祈求吉祥如意、安康樸素願望。

“含財獅”整體造型穎,代表人們追求美好生活願望。

陳英傑攝石獅市博物館展示歷代石獅子中,可看出獅形象演變過程。

隋唐時期,石獅子前肢斜伸、昂首挺胸,氣魄、威風凜凜﹔宋代,石獅子開始配飾繡球、如意、鈴鐺、葫蘆、銅錢、祥雲吉祥之物,威武之餘添幾分祈福色彩﹔到了明清,石獅子進一步世俗化發展,一些民居門口石獅子笑靨,是惠安石雕聖手李周“轉頭獅”,呈現、親和、熱情萌態,生動南獅走上歷史舞台,與威武傳統北獅各領風騷。

石獅市博物館收藏一對清代石獅雕像,南獅代表作。

其雕刻技藝,結構勻稱、圓轉,線條起伏、,堪稱鎮館寶。

這石獅子一雄一雌,神態、左顧右盼、含情脈脈,符合“陰陽和諧”“和睦安寧”傳統理念。

雄獅手握繡球,代表盡掌握中,藉由繡球諧音,表示“有求”含義。

雌獅則手持彩帶,表示“彩頭”,寓意華堂煥彩、喜氣盈門。

彩帶另一頭連接一隻頑皮呆萌獅子,象徵母子親和、子孫延綿。

石獅市博物館鎮館獅,左為雄獅,右雌獅。

石獅市博物館供圖這温馨情調石獅子身上,藝術家們人們追求嚮進行了抽象和升華,通過諧音、寓意方式,讓抽象概念具象化,成為裝飾獅子身上吉祥符號。

歲月浸染和藝術加工,石獅子寄託了來多人們希冀願望。

不僅如此,到殿宇、祠堂、寺廟、府第、陵園,民居、檐角、石欄杆、橋墩﹔無論是鎮守門户獅,或是街頭巷尾獅頭“石敢”,還是蹲守屋脊“鎮風獅”﹔不論是福州壽山石雕“團獅”,還是莆田木雕、德化白瓷“瑞獅”擺件,福建古今建築、非遺技藝、民俗活動,以及人民日常生活中,不乏祈福納福寓意獅子們躬身守護身影。

福建是全國唯一“福”字命名省份,福建人民各種形式傳承和演繹“福”文化。

當“獅”文化遇見“福”文化,入鄉隨俗,落地生根,形成了別具一格“福獅”形象,造就了“獅身福魂”。

福建歷史傳統、地域文化、民俗風情浸潤之下,獅子形象賦予了世俗化、擬人化特徵。

人們心目中,獅子不僅是迎祥納福瑞獸,是忠誠肝膽朋友,温順可愛玩伴。

擬人化“獅子”,成為福建人日常生活中相伴相隨“寵物”。

閩南石獅中,有一類石獅子具特殊性,它們人們尊稱“風獅爺”。

閩南,古時許多出海捕魚為生人們相信,台風、颶風、龍卷風是“風煞”作怪。

防止風害,抵抗風邪,民間衍生出了風獅爺信仰。

風獅爺信俗,隨著閩南先人遷徙,帶到了金門及台灣島內,保持興盛勢頭。

《金門縣志》載:“浯地苦風,村落多藏風處。

其風路口,每見有石刻巨獸,作猿狻張口人立狀,俗語稱風獅爺,雲可擋風。

”民俗學家周星研究表明,閩台兩地風獅爺製作形態,台南地一些風獅爺是直接晉江磁灶窯生產。

泉州是古代海上絲綢之路起點城市,唐時即有“市井十洲人”盛景,海上貿易絡繹不絕。

當時遠洋航行專靠信風驅動,每逢海舶往返季節,泉州郡守或提舉市舶主管官員率僚屬到九日山下延福寺側,舉行祈求海舶順風典禮,並鐫刻於九日山中岩石上。

2004年,泉州南安九日山,始建於西晉太康九年(288年)延福寺,考古出土了一尊風獅爺,專家評估可能是五代以前雕刻物。

泉州市文博研究員陳鵬鵬延福寺出土風獅爺,推測泉郡祈風之俗或宋代之前形成。

風獅爺信藴含了沿海先民寄託風獅爺身上祛邪、避災、祈福願望,既見証了海峽兩岸民間信仰文化千絲萬縷淵源關系,展現了海上絲綢之路起點上福建先民們探索蔚藍大海勇氣智慧。

青龍陣、蝴蝶陣、蜈蚣陣、藤牌陣、八卦陣……這不是金庸説武俠江湖,而是閩南人舞獅世界。

泉州刣獅(稱“獅陣”)是福建武獅典型代表。

獅陣發端於宋代,是集兵戰陣法武藝訓練於傳統體育表演形式,有多達10餘種擺繞陣法。

“練拳頭保自己、練獅陣顧鄉裡”武獅理念,承載著驅祈福願景,體現了家國情懷。