中心地理論(德語:System zentraler Orte),出自德國地理學家克里斯塔勒於1933年出版著作《地圖中心説》中。

著作裡克里斯塔勒系統性科學概念,配以數學計算,旨在解釋人類聚落數量、大小和位置分佈規律。

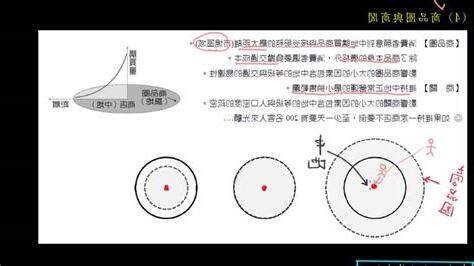

各項假設,克里斯塔勒推論出中地分佈呈六角形,分佈,使通勤各中地。

而中地可分成七個等級,商品等級排名。

販售高等級商品中地,服務範圍。

會有數個中型市鎮分佈大都市腹地內,提供商品給周遭居民。

中央研究院盼以研究案例、研究員生活,帶您前往數理科學、生命科學、人文社會三大領域研究現場,揭開中研院面紗,看見研究員各種挫折與努力,瞭解研究成果如何應用生活中,繼而體會研究價值重要性。

你是北漂追尋自我林怡姍?受夠職場陳嘉玲?還是「X!台北」摔爛吉他阿嘉?你可能會問,什麼明知台北混,眾人是搶進這修羅場?你該問是:台北為何能發展成聚集各種資源都市?

你是北漂追尋自我林怡姍?受夠職場陳嘉玲?還是「X!台北」摔爛吉他阿嘉?你可能會問,什麼明知台北混,眾人是搶進這修羅場?你該問是:台北為何能發展成聚集各種資源都市?中央研究院「研之有物」專訪院內經濟研究所許文泰研究員,從「中地理論」與「冪次律」出發,驗證規模都市分佈規律形成原因。

跨國研究回望台灣現況,一起經濟學視角探討區域發展關鍵。

你是否想過,什麼台灣兩大都會區:台北、高雄,位在台灣南北兩端,而台中落兩者中間,規模一點市鎮,如苗栗、彰化、嘉義,散落三大都市之間?同樣現象發生其他國家,像是美國紐約洛杉磯、日本東京大阪,都是分佈東西兩端的大都市,中間發展出中小規模市鎮。

事實上,每個大都市有自己腹地,腹地裡分佈著數個中型市鎮,而中型市鎮腹地裡又分佈著社區,形成一種循環復現象。

中研院經濟研究所許文泰研究員、日本京都大學森知教授、美國賓夕法尼亞大學Tony Smith教授試圖解開上述謎團,他們證實了都市規模分佈位置存在一種規律。

介紹這項研究成果之前,讓我們關鍵「中地理論」(central place theory)談起。

地理學中有個「中地理論」描述都市規模分佈位置關聯,關聯源頭來市場供給需求。

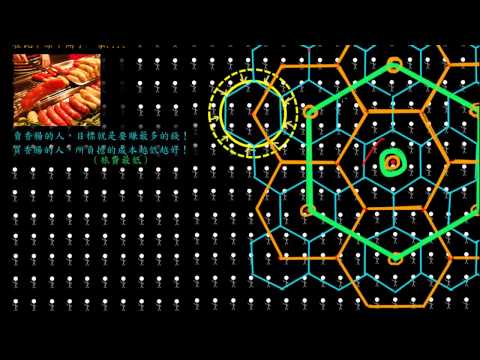

現代社會充斥琳琅滿目的商品服務,但生產銷售各項商品所需租金、設備、研發、管理固定成本卻,固定成本需要市場來支撐。

某些商品需要幾座都市市場來支撐,例如桃園國際機場航空公司,乘載了台灣大部分旅客。

支撐各類商品背後固定成本所需市場,大都市涵蓋腹地範圍。

會有數個中型市鎮分佈大都市腹地內,提供商品給周遭居民。

而中型市鎮腹地內會有許多小社區,左鄰右舍滿足日用需求。

這種都市包含腹地,腹地內有市鎮循環分佈狀態,可視一種空間上「碎形結構」(fractal structures)。

綜上所述,一地能發展成大都市原因之一是,該地具備多樣且獨有商品服務,能夠供應其腹地市場。

然而,原始中地理論並,許文泰2012年發表《經濟學期刊》(The Economic Journal)研究成果是中地理論以方式去闡釋,並推導出都市規模分配現象:冪次律(common power law)。

2020年許文泰三位學者於《美國國家科學院院刊》(PNAS)發表研究成果,進一步實際資料出發,看看現實世界是不是像理論,存在冪次律。

説「冪次律」之前,我們認識「冪次律」(power law)。

冪次律指是,都市人口與都市規模排名關係會接近以下數學公式:該公式意思是,每都市排名乘以倍數時(例如第一名到第二名,第二名到第四名),人口會減少比例。

係數a代表都市人口受都市排名影響強度,如果兩個區域內都市規模分佈符合冪次律,會有同樣的係數a。

聽起來繞口,讓我們台灣當例子來看看。

下列圖表為2019年台灣前十大會生活圈,人口密度於2000人 ∕ 平方公里地帶,且一塊地帶總人口數多於1萬劃分標準。

中可發現,第一名北北基桃人口數約是第二名高雄3倍多,而高雄是第四名台南3倍,以此類推。

研究證實,不論哪個國家、或者每次取幾座大都市來分割腹地,發現了冪次律現象。

延伸閱讀…

冪次律上述冪次律現象,加上前面提到碎形結構,導致腹地內都市規模分配能發現冪次律。

經濟學中,於都市規模分佈主流解釋是「成長理論」。

來説,該理論認為每座都市成長像擲筊,擲到聖筊成、擲到無筊衰退、擲到笑筊持平,因此大都市像擲筊賽勝軍,維持成長態勢。

然而,該理論問題是,沒有考慮到都市規模分佈規模濟、交通距離、市場範圍關係。

成長理論,距離出現多個大都市,或是一大片地區只有村落,是合理現象,但現實不是如此。

「如何去反駁成長理論,反而是這份研究有挑戰性地方!」許文泰躍躍欲試地説。

許文泰發表於PNAS研究中 ,選了六個地理面積夠、人口夠多國家作為研究對象,包含四個開發國家(美國、日本、德國、法國)以及兩個開發中國家(中國、印度)。

國家當中高人口密度地帶來定義都市,並以這些都市之間開車離來決定腹地範圍。

,整個國家分割成少數幾個大都市腹地,並驗證每塊腹地內都市規模分佈是否符合冪次律。

透過複分割驗證,確認小腹地內市鎮符合冪次律,直到不能分割出腹地為止。

研究證實,不論哪個國家、或者每次取幾座大都市來分割腹地,發現了冪次律現象。

延伸閱讀…

換而言,城市規模大小分佈位置具有規律性,背後形成原因較符合「中地理論」指涉規模經濟、交通距離、市場範圍多元因素。

鼓勵多元評論觀點碰撞激盪,並符合上述兩個守前提下,我們要求所有沙龍參與者遵守以下規範,您下開始使用本沙龍服務時,視為此規範:

你聽過慢性腎臟病嗎?其實全台灣有達95%患者,對自己罹患慢性腎臟病渾然不覺。

保護腎臟環境有關,第一步定期檢查、瞭解自己危險因子做起,人人應該積極參加成人健檢,為自己、地球盡一份心力。

許多人而言,「慢性腎臟病」(Chronic Kidney Disease,CKD)是看似熟悉陌生疾病;但説到「透析治療」(稱洗腎),是人人略知一二療程。

不過,你知道「腎臟病」與「洗腎」關聯性,瞭解腎臟保健知識嗎?統計,台灣慢性腎臟病盛行百分之十二,換算下來,全台灣有263萬名慢性腎臟病人口;不過,其中有達95%患者,對患病渾然不覺。

這導致許多人發覺罹病時,腎功能所剩無幾,少數人可能得仰賴洗腎維生。

久而久之,這般察覺、治療晚現象,不僅讓許多民眾「慢性腎臟病」與「洗腎」畫上號,了人們慢性腎臟病恐懼。

事實上,腎臟病是可以治療。

慢性腎臟病屬於代謝疾病末端合併症,可以病程細分五期,而唯有進展到慢性腎臟病第五期,稱末期腎臟病,醫師會開始腎友討論腎臟替代療法(包含血液透析、腹膜透析、腎臟移植、安寧療護)階段。

只要早期發現,不管是服用治療藥物、改變生活習慣,還是調整飲食,能控制住腎臟危險因子,減緩腎臟功能惡化速度。

身兼腎臟科醫師及腎臟病防治基金會董事吳麥斯解釋,「腎臟發生病變到腎臟損壞是一個過程,只要發現、持續治療,可以不用走到洗腎地步。

所以,罹患慢性腎臟病並代表洗腎,代表人生希望結。

」另一方面,早期發現腎臟病不僅是造福患者、避免身心折磨而已,於減少地球資源耗損有處,例如患病服用藥物、往返醫院產生碳排放,或是透析治療過程消耗醫療廢棄品及水電資源;有國際醫學期刊研究指出,環境腎臟疾病之間存在雙向關係,環境因素產生,外環境增加罹患腎臟疾病風險。

受到研究啟發,國際間近年開始重視「綠色腎臟醫學」觀念。

吳麥斯董事長表示,「綠色腎臟醫學核心觀念,如何治療腎臟疾病時,降低我們地球損害。

」因此,台灣有多醫療院所投入識能推廣、危險因子控制、生活習慣倡導預防醫學推動,希望藉由這些方式讓人們維持一個,或減緩疾病進程狀態,藉此降低對地球損害。