中心地理論(德語:System zentraler Orte),是克里斯塔勒於1933年出版的著作《地圖的中心説》中提出的理論。克里斯塔勒利用系統性的科學概念和數學計算,探討了人類聚落的數量、大小和位置的分佈規律。根據他的假設,中地體系呈現出均勻的六角形分佈,使得交通便利並且容易通勤。中地根據商品等級被劃分成七個等級,並提供不同服務範圍的高等級商品。

市場範圍的計算

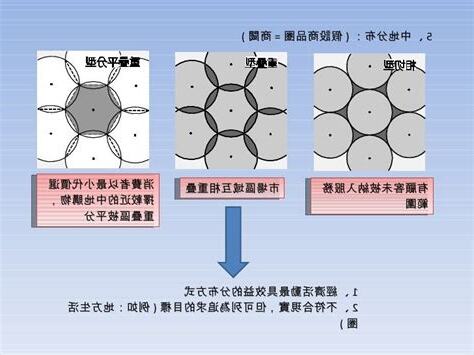

在中心地理論中,市場範圍(K)是一個關鍵概念,用來描述一個中心點能夠有效服務的區域。市場範圍的計算取決於幾個因素,包括商品或服務的種類、消費者的購買力、交通條件以及其他中心點的存在。點此查看更多

中心點的等級

根據中心地理理論,中心點被分為不同的等級,每個等級的市場範圍和服務功能都不同。中心點的等級越高,它的服務範圍和能夠提供的商品種類也越多。這一概念對於理解城市和鄉村聚落的結構有著深遠的影響。點此查看更多

應用與評價

中心地理理論對城市規劃、區域發展和商業地產投資具有重要的指導意義。然而,該理論也受到一些批評,有人認為它過於簡化實際情況,未能考慮到經濟、社會和文化的複雜性。儘管如此,它仍然是地理學和規劃領域中的一個重要理論框架。點此查看更多

參考文獻

[1]

. (1933). Die deutschsprachige Ortskernforschung seit Christoph Weidmann. In: Erdkundliches Jahrbuch No. 3, pp. 129-148. 點此查看更多 中地體系 commonly被分為數個巡迴地,例如東北地區太平洋地、中國東南沿海地、西南地區太平洋地、中國北方太平洋地、南海及其東部地等。每一個地都具有其獨特的地質構造特點和演化歷史,能從中看出中地體系演化的大體特點。

在中地體系中,岩石的組成和性質非常豐富多樣。常見的岩石有火成岩、沉積巖、變質巖等。中地體系的岩石組成與其地質構造和巖漿運動有著密不可分的關係。這些岩石記錄了中地體系演化的重要資料,對於我們瞭解地球的演化過程具有重要的科學價值。