「中式墳墓」是人們死後所安葬的地方,既包括人類的,也包括動物的。在日本古墳時代,古墳成為了代表性的建築,而中國古代稱墳丘為「墳」。早期的墓並不會有墳丘,但商周時期出現了「族墳墓」制度。這些墳墓不僅是死者的安息之所,也反映了宗法制度的存在。

古墓與現代墓園

在歷史的長河中,人們對於死者的尊重和安置方式在不斷演變。從最早的無墳無樹,到商周時期的“族墳墓”制度,墓葬形式逐漸多元。進入現代社會,隨著城市化進程的加快,大型墓園成為人們的主要安葬選擇。然而,中國農村地區的人口仍然眾多,農村墳墓的建設和管理也備受重視。

農村墓碑的社會意義

農村墓碑不僅是紀念死者的地方,也是展現家庭社會地位和財富的重要標誌。由於物質生活水平的提高,農村人更加重視墓碑的豪華程度,視之為對逝者的敬重,並相信這將為後人帶來好運。因此,農村墓碑往往飾以精美的雕刻和裝飾,展現出豐富的藝術性和層次感。

中式墓碑與歐式墓碑的區別

中式墓碑注重榮譽和權力的象徵,而歐式墓碑則更強調記錄死者的個人經歷。中式墓碑上常見多彩的雕刻圖案,工藝精湛,將傳統繪畫藝術與雕刻相結合,提升了墓碑的藝術價值。相比之下,歐式墓碑的規模相對較小,注重簡約和個性化,反映了一種不同的文化價值觀。

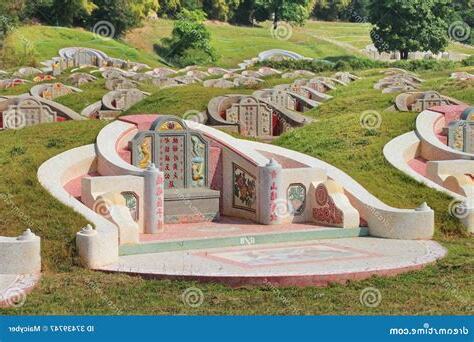

中式墳墓是一種中國傳統的墓葬方式。它們通常具有獨特的建築風格和豐富的文化內涵。中式墳墓在中國歷史上佔據著重要的地位,並廣泛存在於各個地區。

中式墳墓常常以山石為主要建材,並有著精美的雕刻和裝飾。墓地中常有假山、樹木和花園,給人一種寧靜和諧的感覺。這些墳墓被認為是祖先的寄居之所,是人們對逝去親人的尊重和紀念。

中式墳墓的設計富有特色且不拘一格。它們通常分為凹型和凸型兩種風格。凹型的墓地多數在山丘或坡地上,以山體為背景;而凸型的墓地則多位於平原地區,以土丘或土墩型式建造。無論是哪種風格,中式墳墓都反映了中國人對大自然的崇敬和融合。

中式墳墓的建造過程通常需要嚴格的規範和禮儀。人們會根據祖先的地位和家族財富來選擇不同的墓地位置和規模。墳墓上的碑文和雕刻通常描繪祖先的事蹟和家族的歷史,用以記錄世代的傳承和家族的榮耀。

中式墳墓也常伴隨著一系列祭祀和紀念活動。每逢清明和重陽兩個節日,人們會前往墓地祭拜祖先,並獻上鮮花和食物。這些活動是中國文化中不可或缺的一部分,體現了對祖輩的敬仰和感激。

總體而言,中式墳墓代表著中國人對家族和傳統的重視。它們融合了建築、藝術和宗教等多個方面的元素,是中國文化的重要組成部分。中式墳墓的存在,使人們能夠更好地瞭解和傳承中華傳統價值觀和道德倫理。