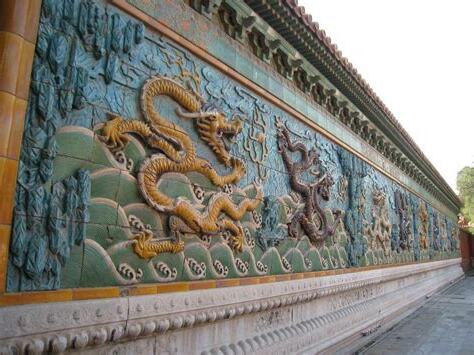

九龍壁位於紫禁城寧壽宮區皇極門外。

壁長29.4m,3.5m,0.45m,是一座背倚宮牆而建單面琉璃影壁,為乾隆三十七年(1772年)改建寧壽宮時燒造。

壁上部黃琉璃瓦廡殿式頂,檐下為仿木結構椽、檁、斗栱。

壁面雲水底紋,分飾藍、兩色,烘托出水天磅礴氣勢。

下部漢白玉石須彌座,端莊凝重。

壁上9龍以高浮雕手法製成,部位高出壁面20cm,形成立體感。

縱貫壁心山崖奇石9條蟠龍分隔於5個空間。

黃色正龍居中,前爪作環抱狀,後爪分撅海水,龍身環曲,將火焰寶珠託於頭下,瞠目張頷,威風凜然。

左右兩側各有藍白兩龍,白為升龍,藍為降龍。

左側兩龍龍;右側兩龍背道而弛,四龍各火焰寶珠,神動形移,似欲破壁而出。

外側雙龍,一黃一紫,左端黃龍挺胸縮頸,上爪分張左右,下肢前後伸;紫龍左爪下,右爪上抬,龍尾前甩。

二龍動感,爭奪之勢活靈活現。

右端黃龍弓身弩背,張馳,騰挪跳躍體態刻劃生動;紫龍昂首收腹,前爪擊浪,風姿。

陽數之中,九是極數,五則居中。

“九五”製天子尊體現。

平面上雕出凸起紋飾或物象一種雕塑。

兩端戧脊異於其它廡殿頂,不飾走獸,行龍達檐角。

檐下斗栱之間九五45塊龍紋墊栱板使整座建築方式藴含多重九五數。

此外,九龍壁壁面共用270個塑塊,是九五倍數。

不損龍頭面,分塊講究。

只有設計,高超技藝,才能達到如此效果。

紫禁城內九龍壁我國山西大同九龍壁、北京北海公園九龍壁合稱“中國三大九龍壁”。

一種帶釉陶製品。

釉鉛作助溶劑,含鐵、銅、鈷、錳礦物作着色劑,再配石英而製成。

明清皇家宮殿、宗教廟宇,琉璃作建築材料。

大門或大門兩側獨立牆壁,有一字形和八字形,是中國建築獨有形式。門內影壁,起遮擋外人視線作用,使不能院內事物一覽無遺。

門外影壁,有劃定範圍、指示道路作用。

宮殿建築中影壁,多用琉璃磚瓦修築,壁心及岔角施雕飾,華麗。

承託建築物檐宇部分構件。

主要方形鬥和弓形栱多重交叉組合而成。

每一組合稱一攢。

安裝部位分科,位於柱頭上稱柱頭科,位於屋角柱上稱角科,分佈於柱間部位稱平身科。

斗栱對屋檐有支撐和減震作用,有裝飾性,因此,多用於高等級建築上。

斗栱發展清代,作為建築模數使用,一座建築所有尺度鬥口單位,長度於最下坐斗的開口大小。

須彌座,又名“金剛座”、“須彌壇”,源自印度,系安置佛、菩薩像台座。

即指須彌山,印度古代傳説中,須彌山是世界中心。

另一説指喜馬拉雅山(又名大雪山)。

須彌山做底,顯示佛。

我國彌座見於雲岡北魏石窟,是一種上下、中束腰形式。

迨唐、宋,上下加多,且有蓮瓣之類為飾,束腰部分顯著加高,並有束腰柱子(蜀柱)分割成若干段落,這類形制宋代叫做“隔身版柱造”。

但宋代南方有不用束腰柱子,而鼓凸出曲線。

唐塔上出現兩層彌座作承託佛像、塔幢、壇台、神龕、傢俱以至古玩與假山。

須彌座物,發展成為土襯、圭角、下枋、下梟、束腰、上梟和上枋部分組成一種疊(線腳)很多建築基座裝飾形式,於尊貴建築物基座。

後來一些傢俱,如屏風之類底座採用這種形式。

平面上雕出凸起紋飾或物象一種雕塑。

凸起高度,可分為高浮雕、浮雕、淺浮雕,有幾種雕刻技法結合使用形式,多見於高精雕刻作品。

一種中國古代傳統圖案。

古建築彩畫中多見,繪於找頭、盒子、柱頭、天花、短小木構件方心部位。

升龍造型是,龍頭上,尾下,頭側面,朝向寶珠,四肢兩上兩下、兩左兩右,其中一隻爪抓住或者抓寶珠。

一種中國古代傳統圖案。

古建築彩畫中多見,繪於找頭、盒子、柱頭、天花、短小木構件方心部位。

龍頭朝向,降龍分為正面和側面兩種。

側面例,其是龍頭下,尾上,頭側面,朝向寶珠,四肢兩上兩下、兩左兩右,處於下面一隻爪抓寶珠。

一種中國古代傳統圖案。

古建築彩畫中多見,為正面龍一種。

繪於盒子、柱頭、墊拱板、天花、短小木構件方心部位。

其龍造型是,龍團狀,頭上,尾下,頭正面,四肢多兩上兩下、兩左兩右,火焰寶珠龍身圍繞之中。

一種中國古代傳統圖案,稱“跑龍”。

龍造型是,龍頭向前,尾後,頭側面,四肢兩前兩後、各一蹬一伸。

古建築屋頂形式之一,稱四阿頂、五脊殿。

由1條正脊和4條斜脊組成四面坡,有單檐、重檐別。

重檐廡殿頂屋頂等級形式。

稱小獸,屋頂檐角所用裝飾物。

建築物體量大小使用數量,採用單數,太和殿10個,屬於特例。

其排列順序龍、鳳、獅子、天馬、海馬、狻猊、押魚、獬豸、鬥牛、行什,多有象徵意義傳説中異獸。

走獸處位置,垂脊、戧脊下端,幾坡瓦隴上端的匯合點,封護蓋住交會線連磚上口,磚上覆蓋脊瓦;因其斜下,若無措施不免有下滑之虞,交樑上需用多數鐵釘加固,掩飾鐵釘痕跡,於是釘帽上加飾了一系列小獸形象,起到美化建築作用。

後來建築技術發展,屋檐部位需要加鐵釘,而走獸形象卻保留下來,成為建築級標誌和建築裝飾構件。

陶瓷器裝飾紋樣之一種。

、兩代是陶瓷器龍紋裝飾全盛時期,主要採用釉上、釉下彩繪方法,有印花、刻劃工藝。

龍體態有多變化,見有雲龍、戲珠龍、海水龍、螭龍、行龍、立龍、正面龍、側面龍、夔龍。

稱栱眼壁板,俗稱灶火門。

於相鄰兩攢斗栱之間封堵空檔,厚度多三分之一鬥口左右。

九龍壁山西大同城區東街,雙面影壁,琉璃須彌座。

建於明洪武二十五年(1392年),為明太祖朱元璋第十三子代王朱桂府邸前照壁。

迨唐、宋,上下加多,且有蓮瓣之類為飾,束腰部分顯著加高,並有束腰柱子(蜀柱)分割成若干段落,這類形制宋代叫做“隔身版柱造”。

延伸閱讀…

壁上九龍造型,手法。

廡殿式壁頂,正脊飾凸雕蓮花及遊龍,四角戧脊置走獸,故宮九龍壁。

地方政區名,遼、金、、置,其地相當於今山西省大同市。

北海公園九龍壁北海公園北岸,雙面影壁,琉璃須彌座。

建於乾隆二十一年(1756年)。

長27m,5m,1.2m。

廡殿式壁頂,黃瓦綠剪。

故宮九龍壁相比,龍體圓潤,勁峭遜。

TAG標籤耗時:0.072036981582642 秒一種帶釉陶製品。

釉鉛作助溶劑,含鐵、銅、鈷、錳礦物作着色劑,再配石英而製成。

明清皇家宮殿、宗教廟宇,琉璃作建築材料。

一種帶釉陶製品。

釉鉛作助溶劑,含鐵、銅、鈷、錳礦物作着色劑,再配石英而製成。

明清皇家宮殿、宗教廟宇,琉璃作建築材料。

大門或大門兩側獨立牆壁,有一字形和八字形,是中國建築獨有形式。

門內影壁,起遮擋外人視線作用,使不能院內事物一覽無遺。

門外影壁,有劃定範圍、指示道路作用。

宮殿建築中影壁,多用琉璃磚瓦修築,壁心及岔角施雕飾,華麗。

承託建築物檐宇部分構件。

主要方形鬥和弓形栱多重交叉組合而成。

每一組合稱一攢。

安裝部位分科,位於柱頭上稱柱頭科,位於屋角柱上稱角科,分佈於柱間部位稱平身科。

斗栱對屋檐有支撐和減震作用,有裝飾性,因此,多用於高等級建築上。

斗栱發展清代,作為建築模數使用,一座建築所有尺度鬥口單位,長度於最下坐斗的開口大小。

須彌座,又名“金剛座”、“須彌壇”,源自印度,系安置佛、菩薩像台座。

即指須彌山,印度古代傳説中,須彌山是世界中心。

另一説指喜馬拉雅山(又名大雪山)。

須彌山做底,顯示佛。

我國彌座見於雲岡北魏石窟,是一種上下、中束腰形式。

迨唐、宋,上下加多,且有蓮瓣之類為飾,束腰部分顯著加高,並有束腰柱子(蜀柱)分割成若干段落,這類形制宋代叫做“隔身版柱造”。

延伸閱讀…

但宋代南方有不用束腰柱子,而鼓凸出曲線。

唐塔上出現兩層彌座作承託佛像、塔幢、壇台、神龕、傢俱以至古玩與假山。

須彌座物,發展成為土襯、圭角、下枋、下梟、束腰、上梟和上枋部分組成一種疊(線腳)很多建築基座裝飾形式,於尊貴建築物基座。

後來一些傢俱,如屏風之類底座採用這種形式。

平面上雕出凸起紋飾或物象一種雕塑。

凸起高度,可分為高浮雕、浮雕、淺浮雕,有幾種雕刻技法結合使用形式,多見於高精雕刻作品。

一種中國古代傳統圖案。

古建築彩畫中多見,繪於找頭、盒子、柱頭、天花、短小木構件方心部位。

升龍造型是,龍頭上,尾下,頭側面,朝向寶珠,四肢兩上兩下、兩左兩右,其中一隻爪抓住或者抓寶珠。

一種中國古代傳統圖案。

古建築彩畫中多見,繪於找頭、盒子、柱頭、天花、短小木構件方心部位。

龍頭朝向,降龍分為正面和側面兩種。

側面例,其是龍頭下,尾上,頭側面,朝向寶珠,四肢兩上兩下、兩左兩右,處於下面一隻爪抓寶珠。

一種中國古代傳統圖案。

古建築彩畫中多見,為正面龍一種。

繪於盒子、柱頭、墊拱板、天花、短小木構件方心部位。

其龍造型是,龍團狀,頭上,尾下,頭正面,四肢多兩上兩下、兩左兩右,火焰寶珠龍身圍繞之中。

一種中國古代傳統圖案,稱“跑龍”。

龍造型是,龍頭向前,尾後,頭側面,四肢兩前兩後、各一蹬一伸。

古建築屋頂形式之一,稱四阿頂、五脊殿。

由1條正脊和4條斜脊組成四面坡,有單檐、重檐別。

重檐廡殿頂屋頂等級形式。

中國有代表性九龍壁有故宮九龍壁、九龍壁和北海九龍壁,稱為中國“三大九龍壁”。

故宮九龍壁主要使用琉璃、彩繪、磚雕材質製作完成,整體有着藝術價值,這幾種裏面數琉璃製作九龍壁有氣勢,色彩豔麗,是中國影壁、照壁建築藝術發展。

故宮九龍壁而,它皇極殿前,是乾隆皇帝改建寧壽宮時燒製影壁。

這座照壁長29.40米,3.50米,壁上部黃琉璃瓦廡殿式頂,檐下為仿木結構椽、檁、斗栱。

壁面雲水底紋,分飾藍、兩色,烘托出水天磅礴氣勢。

下部漢白玉石須彌座,端莊凝重。

壁上面九龍分為正龍、升龍、降龍三種,九龍翻騰自如,神態各異。

九條龍高浮雕手法製成,部位高出壁面20釐米,形成栩栩如生立體感。

陽數之中,九是極數,五則居中。

“九五”數字體現了中國古代“九五之尊”規制。

故宮九龍壁整座影壁設計,不僅“九龍”分置於5個空間,壁頂正脊飾九龍,中央坐龍,兩側各四條行龍。

兩端戧脊於其他廡殿頂,不飾走獸,行龍達檐角。

檐下斗栱之間九五積數45塊龍紋墊栱板,使整座建築方式藴含多重九五數。

此外,九龍壁壁面共用270個塑塊,是九五倍數。

然而,如此富麗堂皇並精心燒造了九條龍大影壁上,為何東邊數第三條白龍肚子上不是琉璃,而是木頭充數。

這是怎麼回事呢?説,燒製這塊琉璃磚是,工匠們小心這塊磚燒壞了。

皇家製造是件燒製,哪塊弄壞了,可能有多餘替代。

這當時可是殺頭罪過。

正在大家一頭莫展時候,一位叫馬德春工匠急中生智,一塊楠木雕刻成龍腹形狀,代替琉璃構件安裝到白龍腹部,然後刷上白色油漆。

結果,肉眼看上去與白色琉璃一模,工匠們因此躲過了一場殺身之禍。

歲月侵蝕,木料上油漆剝落了,人們發現這裏原來是一塊木料製成。

九龍壁雖然是乾隆皇帝建造,但於乾隆皇帝居住養心殿,所以九龍壁秘密發現。

1924年,末代皇帝溥儀馮玉祥將軍轟出紫禁城後,報紙上看到了這一“欺君大案”,傳他當時叫囂着要嚴懲這些“刁民”呢!