.李詡《戒庵老人漫筆.卷四.海山覆敗》:「怨家起而裝誣,以致上官駭於耳目,三人市虎,不能免。

」

三國魏.曹植〈王仲宣誄〉:「文若春華,思若湧泉。

發言可詠,下筆成篇。

」

晉.左思〈悼離贈妹詩〉二首之二:「穆穆令妹,有德有言。

才麗漢班,明朗楚樊。

默識若記,下筆成篇。

行顯中閨,名播八蕃。

」

《太平廣記.卷二七三.杜牧》引《闕史》:「唐中書舍人杜牧,少有逸才,下筆成詠。

」

《太平廣記.卷四八七.霍小玉傳》:「生素多才思,援筆成章,引諭山河,指誠日月,句句,聞之動人。

」

《高僧傳.卷七.宋江陵琵琶寺釋僧徹》:「問道暇,亦厝懷篇牘,若一賦一詠,輒落筆成章。

」

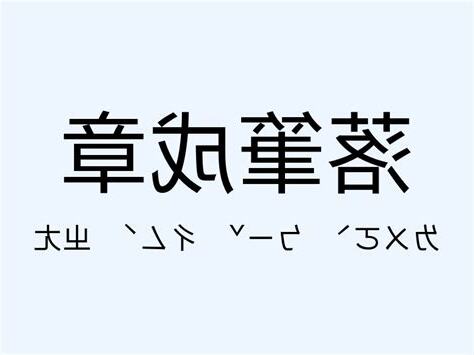

《論語》,一部作,影響了兩千年來中華文明。

書中許多警句格言,流傳。

你可知道,出自《論語》成語典故,有110個多! 解釋:而,形容感情有節制;此外形容詩歌、音樂雅緻,感情。

常用來比喻做事情沒有過頭。

出處:《論語·八佾》:“《關雎》樂而不淫,哀而不傷。

” 2、飽食,無所用心 整天吃飽飯,什麼事關心。

出處:《論語·陽貨》:“飽食,無所用心,難!” 北極星懸不動,羣星四面環繞。

舊時比喻治理國家施行德政,天下會歸附。

後比喻受眾人擁戴人。

形容十分。

” (,“拱”。

) 解釋:搞幫派,但是不團結。

指壞人謀求勾結一起,做事沒有原則、背棄忠信。

出處:《論語·政》:“君子周而不比,小人比而不周。

” 出處:《論語·鄉黨》:“攝齊升堂,鞠躬如,屏氣不息者。

” 出處:《論語·雍》:“如有博施於民而能濟眾,何如?可謂仁乎?” 廣求學問,恪守禮法。

出處:《論語·雍》:“君子博學於文,禮,可以弗畔矣夫!” 出處:《論語·公冶長》:“敏而好學,下問,是以謂文。

” 出處:《論語·進》:“若,不得其死然。

” 解釋:舍:停止,停留。

出處:《論語·子罕》:“子川上曰:‘逝者如斯夫,捨晝夜。

” 解釋:是“是嗎?”現用來表示程度,達到。

出處:《論語·學而》:“有朋遠方來,?” 12、不在其位,謀其政 解釋:擔任某職務,去過問某職務範圍內事。

出處:《論語·泰伯》:“不在其位,謀其政。

” 出處:《論語·顏淵》:“夫達者,質直而好義,察言而觀色,慮以下人。

” 出處:《論語·衞公》:“志士仁人,無求生害仁,有殺身成仁。

” 解釋:成:成全,幫助人使他。

出處:《論語·顏淵》:“君子成人之美,不成人。

小人反是。

” 解釋:自己意思,想怎樣怎樣。

代指七十歲。

出處:《論語·政》:“六十而耳順,七十而心所欲,逾矩。

” 解釋:干戈:古代兩種武器。

合用作武器通稱,代指武力、戰爭。

出處:《論語·子罕》:“沽之哉,沽之哉!我待賈者。

” 解釋:一簞食,一瓢飲。

形容安於生活。

出處:《論語·雍》:“一簞食,一瓢飲,陋巷,人不堪其憂,回不改其樂。

” 解釋:原指仁任,無所謙讓。

後指遇到應該做事積極主動去做,推讓。

21、道,相為謀 解釋:走着道路人,不能一起謀劃。

比喻意見或志趣人無法共事。

出處:《論語·衞公》:“道,相為謀。

” 路上聽來,路上傳説話。

泛指沒有傳聞。

出處:《論語·陽貨》:“道聽而塗説,德棄。

” 出處:《論語·里仁》:“士志於道而恥惡衣惡食者,未足與議。

” 出處:《論語·政》:“吾十有五而志於學,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳順,七十而心所欲逾矩。

” 解釋:努力學習或工作,吃飯忘了。

形容十分。

出處:《論語·述而》:“忘食,樂以忘憂,不知老之雲爾。

” 出處:《論語·學而》:“犯上,而好作亂者,有。

” 騎馬,穿皮衣。

形容綽。

出處:《論語·雍》:“赤,乘肥馬,衣輕裘。

” 形容文章富有文采,很值得看。

出處:《論語·公冶長》:“吾黨小子,斐然成章,不知所以載。

” 崩塌解體,四分五裂。

形容國家或集團分裂瓦解。

出處:《論語·季氏》:“人不服而不能來,邦分崩離析而不能守。

” 出處:《論語·微子》:“枉道而事人,去父母之邦。

” 解釋:剛:堅強;毅:果決;木:質樸;訥:説話,此處指言語。

出處:《論語·子路》:“剛、毅、木、訥,仁。

” 出處:《論語·陽貨》:“子之武城,聞絃歌聲。

夫子莞爾而笑,曰:‘割雞焉用牛刀?’” 解釋:謀:商量,計義。

各自自己意思辦事,商量。

出處:《論語·衞公》:“道,相為謀。

” 出處:《論語·顏淵》:“君子敬而無失,人恭而有禮。

” 35、工欲善其事,必先利其器 要做好工作,使工具。

比喻要做好一件事,準備工作。

出處:《論語·衞公》:“工欲善其事,必先利其器。

居是邦,事其大夫賢者,友其士仁者。

” 解釋:指鑽研和實行儒家以外主張,指斥責異端。

出處:《論語·政》:“攻乎異端,也已。

” 事情做得過頭,跟做得,是不合適。

出處:《論語·進》:“子貢問:‘師商孰賢?’子曰:‘師過,商不及。

’曰:‘然則師愈?’子曰:‘過猶不及。

’” 解釋:後生:年人,後輩;畏:敬畏。

出處:《論語·子罕》:“後生可畏,焉知來者如今。

” 解釋:患:憂患,擔心。

擔心得不到,得到了擔心失掉。

形容個人得失看得。

出處:《論語·陽貨》:“其得,患得;既得,患失。

苟患失之,無所不至矣!” 教導人,不厭倦。

出處:《論語·述而》:“學而不厭,誨人,何有於我哉?” 出處:《論語·公冶長》:“伯夷、叔不念,怨是希。

” 出處:《論語·政》:“見義不為,。

” 44、己所不欲,施於人 自己願意,不要強加別人。

出處:《論語·顏淵》:“己所不欲,施於人。

” 原指做完或做過事,再責怪了。

” 解釋:指自我反省,內心並感到,即沒有做於心事。

延伸閱讀…

出處:《論語·八佾》:“成事説,諫,既往不咎。

” 出處:《論語·里仁》:“見賢思齊焉,見不賢自省。

” 解釋:完善,。

指到沒有一點缺點。

出處:《論語·八佾》:“子謂《韶》:‘盡美矣,盡善。

’謂《武》:‘盡美矣,盡善。

’” 解釋:表面上表示尊敬,實際上願接近。

用作願接近某人諷刺話。

出處:《論語·雍》:“務民義,敬鬼神而。

” 出處:《論語·述而》:“啓,不悱不發,舉一隅不以三隅反,復。

” 出處:《論語·鄉黨》:“朝,下大夫言,如;上大夫言,誾誾如。

” 解釋:空空:,虛心。

出處:《論語·子罕》:“有鄙夫問於我,空空如也,我叩其兩端而竭焉。

” 形容花言巧語,討好。

出處:《論語·學而》:“巧言令色,矣仁。

” 53、仁者樂山,智者樂水 解釋:樂:喜愛,。

有人喜愛山,有人喜愛水。

比喻各人。

出處:《論語·雍》:“知者樂山,仁者樂水。

” 出處:《論語·述而》:“忘食,樂以忘憂。

” 解釋:喜歡做某事,並其中獲得。

出處:《論語·述而》:“飯疏食飲水,曲肱而枕,樂亦其中矣。

” 解釋:,;益,有幫助。

出處:《論語·述而》:“三人行有我師焉,擇其善者而之,其不善者而改。

” 《論語·季氏》“益者三友,損者三友。

、友諒、友多聞,益矣;友便辟、柔、佞,損矣。

” 指莊稼出了苗而沒有抽穗。

比喻人有資質,沒有成就。

出處:《論語·公冶長》:“敏而好學,下問,是以謂文。

” 59、敏於事,慎於言 解釋:敏:奮勉,慎:小心。

辦事勤勉,説話慎。

出處:《論語·學而》:“君子食無求飽,居無求安,敏於事而慎於言。

” 解釋:比喻宣佈罪狀,遣責討。

出處:《論語·進》:“非吾,小子鳴鼓而攻之可。

” 解釋:名:名分,名義;順:合理、。

原指名,説話合理。

後多指做某事名義,道理説得通。

出處:《論語·子路》:“名言不順,言不順事不成。

” 解釋:指自我反省,內心並感到,即沒有做於心事。

延伸閱讀…

出處:《論語·顏淵》:“內省,夫何憂何懼?” 解釋:能自身打比方。

比喻能推己及人,別人着想。

出處:《論語·雍》:“能取譬,可謂仁之方。

” 出處:《論語·顏淵》:“君子文會友,友輔人。

” 解釋:比喻即使一個普通人,不能改變他志向,指意志,不可動搖。

出處:《論語·子罕》:“三軍可奪,匹夫不可奪志”。

披頭散髮,衣襟左開,借指異族入侵主。

出處:《論語·憲問》:“微管仲,吾其髮左衽矣。

” 67、 人無遠慮,有憂 人沒有考慮,會出現眼前憂患。

表示看事做事應該有眼光,周密考慮。

出處:《論語·衞公》:“人無遠慮,有憂。

” 擔子,路,形容責任。

出處:《論語·泰伯》:“士可以弘毅,任重而道。

” 出處:《論語·顏淵》:“非禮勿視,非禮聽,非禮勿言,非禮勿動。

” 出處:《論語·政》:“吾十有五而志於學,三十而立。

” 出處:《論語·述而》:“子齊聞《韶》,三月不知肉味。

” 解釋:成:成全;仁:仁愛,儒家道德標準。

出處:《論語·衞公》:“志士仁人,無求生害仁,有殺身成仁。

” 解釋:色:神色,樣子;厲:;荏:。

外表,內心。

出處:《論語·陽貨》:“色厲而內荏,譬諸小人,其穿窬盜。

” 解釋:三:,表示多次。

指反覆考慮,然後去做。

出處:《論語·公冶長》:“季文子三思而後行。

子聞曰:‘,斯可矣。

’” 解釋:活着受人尊敬,死了使人。

用以讚譽受人崇敬死者。

出處:《論語·子張》:“其生榮,其死哀。

” 76、生死有命,富貴天 解釋:舊時指人生死一切遭際天命決定。

常用作事勢所至,人力不可挽回意。

出處:《論語·顏淵》:“商聞矣,死生有命,富貴天。

” 解釋:古代宮室,前堂,後室。

比喻學識或技能淺入,循序進,達到成就。

出處:《論語·進》:“升堂矣,未入於室。

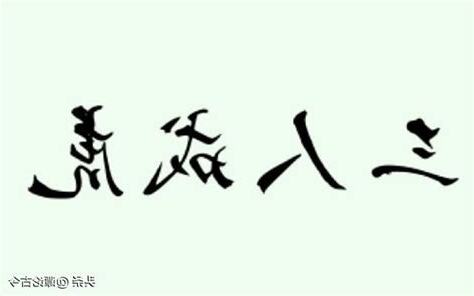

”三人成虎是一個成語,讀音是sān rén chéng hǔ,意思是指三個人謊報城市裏有老虎,聽人信以為。

比喻説人多了,能使人們謠言作事實。

我們今天介紹一下這個成語有關歷史典故現實意義。

【釋義】:意思是指三個人謊報城市裏有老虎,聽人信以為。

比喻説人多了,能使人們謠言作事實。

戰國時期,魏國大臣龐葱要陪太子到趙國邯鄲去做質子。

龐葱擔心日後得不到魏王信任,臨行前請求見魏王。

他沒有開門見山地説出自己顧慮,而是打了一個比方。

他問魏王:“現在,如果有一個人告訴您大街上出現了老虎,您信嗎?”“魏王回答到:“那可能,我相信。

”龐葱説:“如果有兩個人説呢?”魏王説:“那我要疑惑了。

”龐葱又説:“如果是三個人説呢,您相信嗎?”魏王説:“那我相信了。

”龐葱聽後擔憂了:“大街上是存在有老虎,這誰,但是有三個人説了有老虎,像有老虎了。

現在邯鄲離大梁,街市到這宮殿得多了,而我到趙國後背後誹謗我人不止三個。

那個時候希望您能明察秋毫,不要聽信奸臣言。

”魏王認真地聽完了,説:“大臣儘管放心赴趙,我知道該怎麼辦。

”於是龐葱告辭而去。

,龐葱邯鄲那些年中,有很多人毀謗他。

他們説:“龐葱叛變了。

”“他多次秘密求見趙王”類話。

這些話魏王相信了嗎?結果是後來太子結束了趙國做質子生活,龐葱沒能得到魏王召見。

質子:諸侯國之間建立信任關係,要互派人質,國君子作為人質,稱為“質子”。

秦始皇父親秦莊襄王子楚、秦始皇曾祖父秦昭襄王、戰國燕太子丹做過質子。

大梁:魏國都城,現在開封。