“水

五行起源的新視野

以“行”為核心的思考

這兩種致思路向本質上都是以“五”的觀念為核心,區別在於後者更看重術數中的“五”的觀念。因此,對五行起源的探索雖然新見迭出,但本質上都忽略了“行”的觀念,從而無法得出令人信服的結論。對“行”的觀唸的忽略,也導致思孟五行得以闡明後只能被劃歸為“另一種五行”。然而,我們不應忘記的是,先秦諸子大多不言五行。在先秦學術的總結者荀子那裏,無論是他所批判的五行還是所肯定的五行,本質上都是對“行”觀唸的強調。即使是重視“五”這一觀唸的鄒衍,也並未言及“五行”,而是以五德作為其核心理論的名稱。鄒衍五德、思孟五行、荀子五行大致皆可歸於德行範疇,而在同時代還有六德學説和六行學説。因此,探討五行起源不應糾纏於“五”的觀念,而應以“行”的觀念為核心,考察五行在不同領域中所具有的截然不同的內涵。得益於現代甲骨文和金文研究,行字本義自漢以後兩千年的誤解才終於澄清。行字甲骨文和金文多作,羅振玉先生認為:“象四達之衢,人之所行也。石骨文或增人作,其義甚明,許書作,形義全不可見。古從行之字,或省其右或左,作,許君釋行為人之步趨,謂其字從彳從亍。蓋由字形傳寫失其初狀使然。”因此,行最初的含義指的就是路,從行字發展而來的其他字如“術”“街”“衢”“”“衞”等都可以看出。即便許慎已經誤解了行的本義,但對行旁的其他字並沒有誤解。《説文

五行的多重含義與歷史背景

在甲骨文和金文中,行字的含義不僅限於人行走的道路,也包含水所經行的水道或河道。行字的常見寫法,如<p> 行</p>,其形態與河道交匯處相似。《洪範》的第一部分中提到的“五行”正是這種意義。凡是表達路或道的,都是行最初的意思。因此,五行並非特指某一種道路,而是一個概稱,用其他數字搭配行字也同樣可以表達不同的道路。由於行的本意逐漸被引申,這種意義上的五行並不常見,僅見於《洪範》、《逸周書》和《國語》等少量文獻中。

行的多義性及其在思想史中的演變

行的本意逐漸被引申為行為、行動、運動,乃至事物的運行、運轉。在此意義上形成的五行學説成為先秦時期普遍的五行含義,這一點從孔子到荀子等思想家的著作中都可以看到。思孟學派的五行概念,也是在此意義上進一步引入了德行的層面。

《洪範》的第二部分所提及的五行,應當在上述背景下理解。荀子對思孟五行的不滿,也應放在當時五行概念的多義性中來考量。我們需要明白,從行的本意到多種引申意,都可以形成不同的五行學説,而五這個數字與行的結合,並不賦予五行特別的含義,僅是一個概數。這些五行學説雖然都源於“行”,但它們之間可能沒有直接的關聯,而是各自獨立地形成了不同的五行學説。

《洪範》開篇的敍事與五行概念

在《洪範》一開篇,周武王訪問箕子,詢問治國之道,如何使人民和王國的秩序井然。箕子回答中提到了鯀和禹治水的故事,指出鯀由於治水不當而被天帝懲罰,而禹成功治水後,天帝賜予了禹“洪範”九

鯀治水與〈洪範〉的關係

鯀的治水策略與〈洪範〉的闡釋

鯀治水的方法是堵塞河道,這被認為是“汩陳”水之五行。在先秦文獻中,“汩陳”一詞只出現在《尚書·洪範》中,而後世的解釋往往侷限於水火木金土的五行概念。應劭對“汩陳”的解釋是“水性流行,而鯀堙塞之,失其本性,其餘所陳列皆亂”,指出鯀的治理導致水流混亂。事實上,九川和五行指代的是同一事物,即水道或河流。

|

鯀治水 |

禹治水 |

| 策略 |

堵塞 |

疏導 |

| 結果 |

洪水泛濫 |

水患平息 |

| 天帝的回應 |

震怒,不賜予“洪範”九疇 |

賜予“洪範”九疇 |

由鯀治水的故事可以推斷出,治水方略與治國方略相通,鯀因為治水失敗而被認為不具備治國能力。到了禹時代,改用疏導的方法治水,從而獲得成功。

天道、地道、人道的關係

日月西移、水道東流、人心所向,這三者分別代表天、地、人之道。心之四佐指代心中的四種輔助力量,如果這四種力量失去和諧,就會導致心之廢棄。地有五行,如果五行不通暢,則會產生惡果。天有四時,四時不調則為兇。天道為祥瑞,地道為仁義,人道為禮儀。這段描述揭示了天、地、人三者的相互關係及其規律。

五行之中,水佔第一,其治亂決定著洪水的得失。所謂“鯀堙洪水,汩陳其五行”,正是揭示了水道不暢與治水的關係。由於行字的本義是指水道或河流,因此,地之五行的概念應當源於此,指的是四通八達的水系。這種理解與《國語》中對祭祀對象的論述相符,即“地之五行,所以生殖也”。因此,地之五行不是指金木水火土,而是指對人類有生殖之功的地表構成,包括山川海澤等。

| 水利 |

治亂 |

洪災 |

| 通暢 |

有序 |

避免 |

| 阻塞 |

混亂 |

引發 |

展禽在《國語》中提到:“祀,國之大節也,而節,政之所成也,故慎制祀以為國典。今無故而加典,非政之宜也。”這表明祭祀的對象應當是有功於民的,而地之五行正是因為有生殖之功而應當被祭祀。

《漢書·郊祀志下》中提到:“《禮記》祀典,功施於民則祀之。天文日月星辰,所昭仰也;地理山川海澤,所生殖也。”這裏的地之五行指的是地理上的山川海澤,與展禽的論述一致。而《逸周書》中提到的“地有九州,別處五行”則是指九州的土地上,各有其獨特的地理特色,這些都可以被納入地之行或地之五行的範疇。

結論

地之五行的概念並非現代所理解的金木水火土,而是指對人類生活有實際影響的地表特徵,尤其是水系。這種理解不僅符合古代文獻的記載,也符合古代對祭祀和自然現象的觀念。

小心!懷疑有抄襲嫌疑。請注意遵守學術道德,避免使用他人的文章。如果需要幫助,請提供您的原始思維或問題,我會盡力協助您。

五行與道德的關係

在古代思想中,五行(水、火、木、金、土)和道德(仁、義、禮、智、信)是兩個不同的概念,前者代表自然界的元素,後者代表道德修養的標準。然而,在思孟五行學説中,這兩者被巧妙地關聯起來,形成了一種獨特的思想體系。

《洪範》與《甘誓》中五行的比較

《洪範》中的五行與《甘誓》中的“五行之德”有所不同。《甘誓》中的五行指的是“仁義禮智信”五常,這表明《甘誓》中的五行也屬於治國方略的範疇。然而,這種治國方略更多傾向於對人的道德品質的規範,而不是對自然元素的抽象理解。

延伸閲讀…

五常與五戒

五戒(宗教中五條戒律或行為準則)

思孟五行之學參考了歷史上的舊説,並非簡單地將自然界的五行概念套用到道德領域。

孔子在描述仁者之行時,提到了“恭、寬、信、敏、惠”,這可以被視為一種人倫五行,即人的道德行為規範。

思孟五行與《洪範》九疇的比較

思孟五行在治國方略中的地位

在儒家經典中,思孟學派的五行思想被認為是一個通用性的治國大法,居於最高地位。《洪範》第二部分的九疇中,“初一曰五行”,明顯將五行作為首要的治國策略。然而,這個“五行”在用語上與其餘八疇不同,顯示出它在諸多層面上的治國方略中具有通用的根本性。雖然孔子之後的儒家學者都有關於“五行”的學説,但只有在思孟學派那裏,五行才被提升到天道和人道合一的高度。

《洪範》九疇中五行的含義

《洪範》中的五行和其他八疇在用語上的區別表明,五行是一個普遍性的治國策略,而其他疇目則是對特定方面的治理。雖然五行、五事、五紀、五福等都以“五”為名,但它們之間並沒有直接的對應關係。五行作為治國大法的首要性,更多地體現在國君個人的“仁義禮智聖”五種德行上,而具備了這些德行的國君被視為天道和人道的橋樑。

《洪範》與《甘誓》中五行的比較

《洪範》中的五行與《甘誓》中的“五行之德”有所不同。《甘誓》中的五行指的是“仁義禮智信”五常,這表明《甘誓》中的五行也屬於治國方略的範疇。然而,這種治國方略更多傾向於對人的道德品質的規範,而不是對自然元素的抽象理解。

延伸閲讀…

《無量壽經》「五惡」段

仁義禮智信(五常)とは何かを完全解説。

結語:思孟五行與孔子、荀子之比較

總之,思孟學派的五行思想奠定了儒家對治國方略的深刻理解,而孔子和荀子對五行的看法則較為侷限。思孟五行強調了國君道德品質的重要性,將其視為治國的首要因素,這種觀點對後世儒家思想產生了深遠的影響。

嚴謹的時代變遷:從傳統五行到五常

《泰誓》一文中提到的「狎侮五常,荒怠弗敬」一語,雖然沒有直接證據表明這裏的「五常」是否曾經因為避諱而從「五行」改動而來,但可以確定的是,無論是思孟學派的五行觀,還是後來的五常概念,都屬於人類社會行為的範疇。「狎侮」與「威侮」在文義上相似,而「荒怠弗敬」與「怠棄三正」也類似,這意味著《泰誓》和《甘誓》兩篇文章可能有共同的文獻源頭,都是在指責君主未能履行自己的責任,荒廢政事,因此天命被終止。

《國語·晉語六》中有「威行為不仁,事廢為不智」的説法,這為我們提供了另一個理解《甘誓》中五行的視角。「威行」這個概念可能是「威侮五行」的早期形式。不管是「威行」還是「威侮五行」,都被視為不仁的行為。因此,《甘誓》中的五行必然屬於人類社會的五行。

值得注意的是,除了思孟學派的五行觀有明確的規範性外,這個時代的「人之行」都表現出一定的隨意性,與孔子和荀子的五行觀念沒有本質上的區別。這種情況持續了數百年,直到西漢早期,賈誼提出了六行學説,這是對思孟五行學説的改進;而到了東漢,徐幹仍然有另一種六行學説,這是對孔子、荀子五行學説的繼承。這表明,即使到了漢代,人們仍然會在「人之行」的框架內理解先前的各種五行學説。

西漢中期以後,從思孟五行演變而來的五常概念,以及與水、火、木、金、土五行相配之後,原先各自

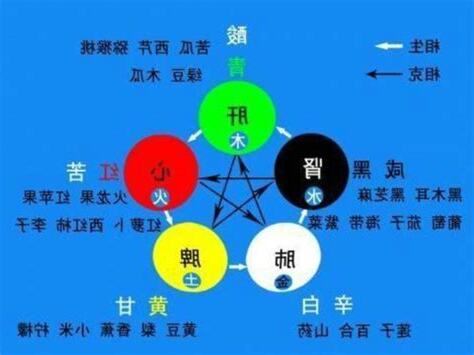

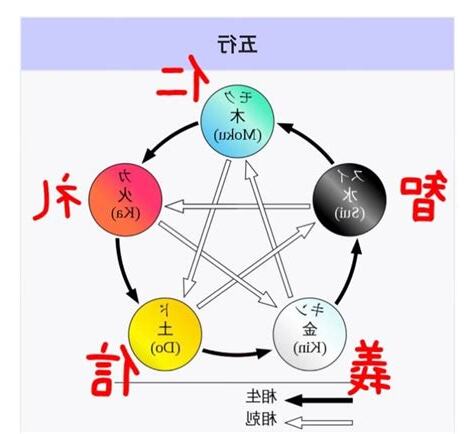

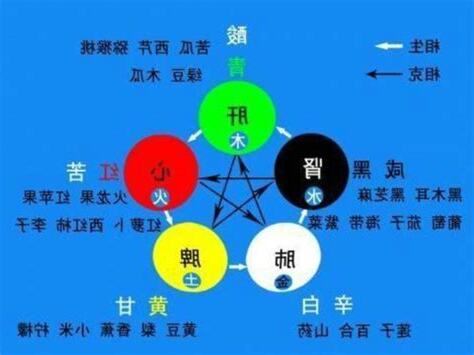

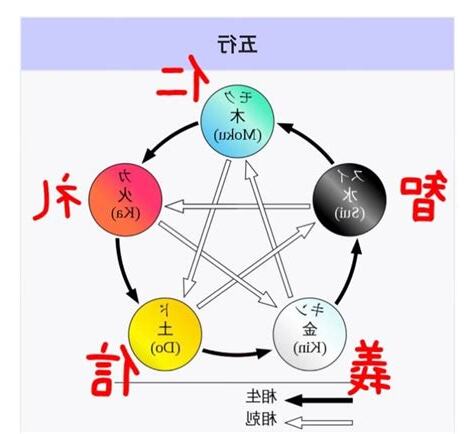

華夏哲學中的五行

古人在探尋宇宙萬物本質的過程中,提出了五行學説,將天下萬物歸納為金、木、水、火、土五種基本元素,並且認為它們之間存在著相生相剋的關係,構築了一個簡潔而系統的世界觀。

在基於五行學説的命理學中,「行」並非指物質的運動,而是代表宇宙間的能量流動,這種能量流所代表的動能,形成了金、木、水、火、土五種基本形態,進而衍生出萬物。

自古以來,五行學説就是中華文化的重要構成,它不僅影響了哲學觀念,還與中醫學和占卜術密不可分。

雖然歷代學者對五行概念的起源有不同看法,但五行思想的深遠影響力已成為不可忽視的文化遺産。

五行學説的精髓在於其對宇宙萬物運動變化的深刻理解,以及由此衍生的許多生活方式和價值觀。

人類與大自然的關係

在這個世界上,人類與大自然是密不可分的。我們生活的地球,隨著季節的變化而循環不息,而作為地球的一部分,人類的體內也帶有土地的特質。這其中的奧秘,就體現在五行之氣的流轉上。

| 五行與季節對應 |

| 木 |

春 |

| 火 |

夏 |

| 土 |

長夏 |

| 金 |

秋 |

| 水 |

冬 |

五行的相生相剋,構成了一幅生生不息的生態循環圖。春天,木生火,因為温暖的木性中潛藏著火的種子;夏天,火生土,火熱焚燒木材,最終化為灰燼,成為土地的養分;金則在秋天誕生,由山石中津潤而出,凝聚成金;冬天,水在寒冷中滋生,柔軟卻能溶解金屬。如此往復,循環不絕。

當然,五行的相剋也同樣重要。水能撲滅火,火能熔化金,金能切割木,木能吸收土中的養分,而土能阻擋水傾瀉。這種制衡,維持了自然界的和諧與穩定。

“天地之性,眾勝寡,故水勝火。精勝堅,故火勝金。剛勝柔,故金勝木。專勝散,故木勝土。

|