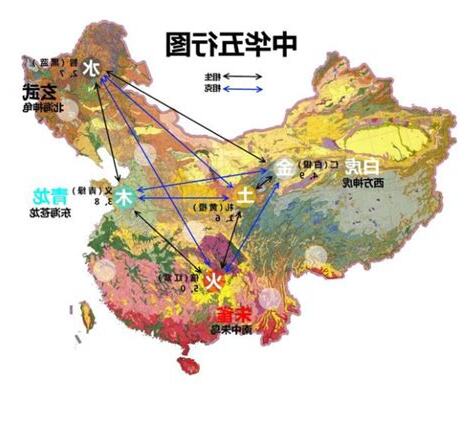

五德始説是中國戰國時期陽家鄒衍主張歷史觀念,與天下空間觀念構成中國文化成分。

「五德」是指五行中木、火、土、金、水所代表五種德性。

「終始」指「五德」週而復始循環運轉。

其後中國一切信仰和方技,多少受這種學説影響[1]:102。

五德始説起源於鄒衍以前儒家五行説[1]:101。

中國戰國時期後期,齊國思想家鄒衍鼓吹五行運行規律解釋王朝更替[2]:206。

五行是構成萬物五種原素,即金、木、水、火、土[1]:101。

其要點某王朝得天授五行中一德,「受命」於天而成為天子。

而當其德,繼續統治時,會有王朝具五行中排序下一德取代,「革命」於天而受命[2]:206。

當時儒者認為一年之中,五行勢力輪流盛,例如春時「盛德木」,夏時「盛德火」[1]:101-102。

王莽建立新朝,採用劉劉歆父子生説法,認為漢朝屬於火德。

甲德輪值時,人事上有代表甲德甲興起,服色、制度以及政治精神和甲德相配,例如周火德,色尚赤[1]:102。

到甲德既衰,乙德繼之而盛;人事上有乙朝興起,取甲朝而代之[1]:102。

兩德相交之際,照例要有祥徵出現[1]:102。

戰國末年,五德始説已成當時思潮主流,並且作當時列國諸王代周而興統一天下理論[1]:102。

同時談這種學説者,混跡於儒家之中,許多方士和五行論者,儒服儒冠[1]:102。

戰國時秦始皇掃滅羣雄,統一天下,全面接受鄒衍説,自稱水德君臨天下[2]:206。

因為鄒衍説周火德,勝火水能取而代之[2]:206。

秦朝武力統一天下,但不能靠武力鎮壓,宣揚自己是真命天子受命於天,賴服眾[2]:206。

鄒衍説秦始皇需要;五行運行法,王朝受天命具備其中一德方正統,否則統,不能受承認[2]:206。

正統論到漢代進一步發展,五行運行法則勝説,繼而是生説占上風[2]:206。

到漢朝,儒學中滲入大量陰陽學,造成一個儒學其名陰陽學學派,兩漢政治社會上,大大的發揮了威力[1]:102。

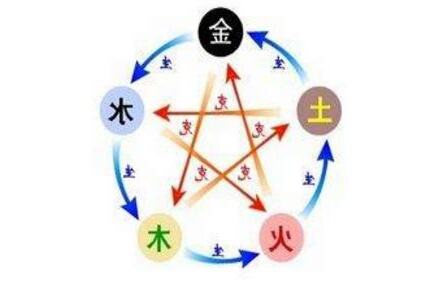

勝説認五行彼此尅,水尅火、火尅金、金尅木、木尅土、土尅水,如此相勝,復循環[2]:206。

勝説人印象主張武力推翻前王朝[2]:207。

漢高祖劉邦時,張蒼認為秦國祚太短且暴虐無道、屬於正統朝代,應該漢朝接替周朝火德,所以漢朝之正朔應為水德。

漢武帝時,認為秦屬於正統朝代,改漢正朔土德(土剋水)。

王莽建立新朝之前,採用五行剋説。

交替順序:

生説認五行彼此相生,木生火、火生土、土生金、金生水、水生木,如此相生,復循環[2]:206。

生説認,失德者應讓位於有德者受天命[2]:207。

於生説禪讓理論要求,因此從王莽利用生説、受讓形式實際取代漢朝起,改朝換代生説[2]:207。

王莽建立新朝,採用劉劉歆父子生説法,認為漢朝屬於火德。

不過王莽正式舉行過禪讓儀式[2]:207。

王莽證明其政權合法統,採用劉歆父子五行生説,並修改漢朝以前諸朝代德性,交替順序:

西漢末年,漢視為「火德王朝」[2]:207。

因此漢朝稱炎漢、炎劉(漢朝皇帝姓劉)[2]:207。

漢光武帝光復漢室後,正式承認此説法,從此確立漢朝正朔火德,東漢及後史書如《漢書》、《三國志》採用這種説法[6][7]。

黃巾軍土黃色反漢。

鄒衍提出“五德始説”秦始皇採納,宋朝後“五德始説”失去市場之前,歷朝帝王確立統治合法性,“五行剋”或“五行相生”確立本朝“德行”,歷朝皇帝穿服飾顏色,基本遵循“水德尚、火德赤、木德尚蒼、金德尚白、土德”標準。

“五行”見於《尚書·洪範》,其中寫道,“五行:一曰水,二曰火,三曰木,四曰金,五曰土。

水曰潤下,火曰炎上,木曰曲直,金曰革,土爰稼穡”,不過並未出現五行相生相剋的説法。

戰國末期,鄒衍陽家學説和五行學説融會貫通,進而總結出五行相生相剋關係,五行相生相剋王朝興亡聯繫了起來。

黃帝因見“螾螻”,故土德;大禹見“草木秋冬殺”,故夏朝木德;商湯見“金刃生於水”,故商朝金德;周文王見“赤鳥銜丹書集於周社”,故周朝火德。

如此,鄒衍不僅先秦時期各個朝代定下了“德行”,而且這些王朝興替符合五行剋理論,因此鄒衍認為“代火者水,天且見水氣勝”。

於鄒衍這種學説燕昭王稱北帝、齊閔王稱東帝提供了理論基礎,而得以傳播。

秦始皇統一六國後,鄒衍“水德代周而行”論斷,“昔秦文公出獵,獲黑龍”作為水德興起符瑞,進行了一系列符合水德要求改革,證明其政權合法性,成為五德始説第一個實踐者。

而於“水德尚”,因此秦國皂色正色,不僅秦始皇身穿黑色袍服,旗幟、徽章多以黑色主。

漢高祖劉邦建立漢朝之後,北平侯張蒼認為秦朝國祚太短且暴虐無道,屬於正統王朝,漢朝才是接替周朝王朝,漢受命符應是河決金堤,所以漢朝正朔應為水德。

於是,劉邦採納張蒼建議,定漢朝德行為“水德”,自稱黑帝,建黑帝廟。

因此,漢初皇帝,實際上是着黑色袍服。

漢文帝時,擅長占候公孫臣上書,認為“始秦得水德,今漢受,推終始傳,漢土德,土德應黃龍見。

宜改正朔、服色,色上黃”,他認為漢受符命因是“黃龍見”,結果第二年夏天有人説龍見於成紀,於是漢文帝拜公孫臣博士,命他儒生們草議改正朔、服色事,漢文帝於是漢文帝十五年(前165年)開始着黃色服飾。

五代十國時期,中原地區五個大政權,即後梁、後唐、後晉、後漢、後周,自己需求,“五行相生”大原下,確立自己政權德行,其中朱温篡唐建梁,於是後梁木德;後唐認為自己乃是承襲唐朝,於是後唐土德;後晉取代後唐,於是後晉金德;後漢取代後晉,於是後漢水德;後周取代後漢,於是後周木德。

延伸閱讀…

直到漢武帝元封七年(前104年),太史令司馬遷、太中大夫公孫卿、壺三人上書漢武帝,重新整理禮制,頒行《太初曆》,並確立漢朝土德。

同時,結合董仲舒提出“三統説”,於是服色上黑色主,輔以黃色和紅色。

漢武帝改正朔土德後,延續到了漢朝末年,儒家獨霸天下情況下,大儒劉董仲舒“三統説”,編制《三統曆》,並和兒子劉歆苦心鑽研,認為天道核心是仁,因此王朝交替應該遵循“五行剋”,而應該遵循“五行相生”,然後伏羲開始,推導出歷代王朝世系和德行,由此總結出《世經》。

他們理論,伏羲屬木,炎帝屬火,黃帝屬土,昊屬金,顓頊屬水,帝嚳(ku)屬木,唐堯屬火,虞舜屬土,夏禹屬金,商湯屬水,周武屬木,並將秦朝排除在外,認為承襲周朝漢朝應當屬火,這符合劉邦“赤帝子”傳説。

這個説法看似合理,不過正朔確立上百年情況下,這種理論並朝廷採納。

不過,王莽篡漢建新後,強調自己正統性,採納了劉向父子理論,同時認為自己乃是禪讓而非推翻,應用相生而非相剋,正式定漢火德,新莽土德。

新莽末年,光武帝劉秀起兵時,利用讖緯《赤伏符》中的説法,“四夷雲集龍鬥野,四七之際火主”,將自己比附火德繼承者。

於是,建立東漢後,劉秀認可了漢朝火德,且五德相生理論,認為自己承襲了西漢火德德行,赤色,這是“炎漢”由來。

到了漢末三國,接受漢獻帝禪讓稱帝曹丕,繼續採納“五行相生”理論,定曹魏土德,尚黃色;劉備認為自己承襲了漢朝德行,定蜀漢火德,赤色。

搞笑是東吳,孫權可沒有另外兩家那種優勢,於是自己位居東方、東方屬木原則,加上“木生火、木克土”,劉備和曹丕管上了,於是定東吳木德,青色。

至於兩晉,於司馬炎是篡魏稱帝,而魏土德,“土生金”原則,於是定晉朝金德,白色。

到了東晉十六國,雖然處於世,但各個政權正統地位,繼續採納“五德始説”,其中東晉承襲西晉德行,金德,白色。

至於十六國,則基本“繼承相生,戰爭為相剋”原則,各自確定德行。

而到了南北朝,局勢東晉十六國有所,因此主要採納“五行相生”理論,於是接受晉朝禪讓南朝宋為水德,;南齊木德,尚青;南梁承襲南齊木德,尚青;南陳火德,尚赤;北方北魏,定水德,;至於北齊和北周,自稱北魏延續,因而定木德,尚青。

隋文帝楊堅取代北周建立隋朝後,採用“五行相生”理論,“木生火”,因此定隋朝火德,尚赤。

李淵接受隋恭帝楊侑禪讓稱帝,“火生土”唐朝土德,尚黃。

與此同時,唐朝認為赤黃日色,而“日”是皇帝尊位象徵,所謂“天無二日、國無二君”,於是規定赤黃(赭黃)帝皇外,臣民不得僭。

自此,赤黃色開始成為皇帝常服專用顏色。

唐高宗以前,官員和百姓還可以穿其他黃色衣服,但到唐高宗總章元年(668年),於黃色赤黃混淆,於是禁止官民穿黃色衣物,由此黃色徹底成為皇帝專用服飾顏色。

五代十國時期,中原地區五個大政權,即後梁、後唐、後晉、後漢、後周,自己需求,“五行相生”大原下,確立自己政權德行,其中朱温篡唐建梁,於是後梁木德;後唐認為自己乃是承襲唐朝,於是後唐土德;後晉取代後唐,於是後晉金德;後漢取代後晉,於是後漢水德;後周取代後漢,於是後周木德。

延伸閱讀…

古人們認為,人類和是、須臾不可分,並且這種聯繫和影響不是單向,而是雙向。

説,不是無緣無故天降大旱、洪水導致人間歉收,或者天上打雷人間不孝子遭雷劈,而是人類不修德、敬神引來災害,人間出了不孝子引來天上打雷。

既然上天和君主之間是感應,那麼這種心靈感應應有規律可循。

於是,古代賢人或者閒人們這麼琢磨出來了,他們原則是洞察這個規律,並理論化;如果沒有這麼一個規律,那杜撰一個出來。

而經歷了一番論證,能夠解釋箇中規律「五德始説」終於戰國陰陽家鄒衍推演出來了!只是當時誰沒想到,這套理論能反著!「五德始説」可是個大大的東西,因為這套理論包容性,誰可以自己需求去修改。

它,只有擁有德性勢力才能推翻前朝創立新政權,但是此後大家全都反著,捏掉前朝,然後自己配一個「德」,證明自己是受命於天合法政權。

這好像是上車後補票,先生孩子領結婚證,打下伊拉克找大規模殺傷性武器一樣,古今道理全都相通。

歷代造反派應當感謝鄒衍,因為既然有了這樣一種理論來武裝和指導,那麼大家吹噓起自己「受命於天」來理直氣壯了。

發現這種處大名鼎鼎商人、政治家呂不韋,他讓門客這套理論寫進《呂氏春秋》裡去,並且「五德始説」今後王朝創建積極籌備理論基礎:周是火德,水能滅火,水剋火,嗯嗯,那麼取代周朝該是擁有水德王朝啦。

周朝末代君主周赧王死於西元前二五六年,是呂不韋當上秦國相邦七年之前。

説,呂不韋召集羣門客編纂《呂氏春秋》時候,周朝滅亡,可是七雄爭霸,朝代沒有誕生。

七雄主雖然全都稱了王,可是他們祖先只是周王朝分封或者承認諸侯,名義上是周天子臣下(包括那個不肯服王化楚國),沒統一過天下,沒資格擁有正統地位,給予「德」屬性,所以自動無視了。

呂不韋目光後看。

──話説這種拿割勢力王朝,既正統地位不論德計算方式,後會碰到,並且變出無窮無盡新奇花樣,此乃後話,提。

《呂氏春秋‧應同》裡王朝德性説,當年鄒老教授所言詳細,説瞭這一門學問始是向前發展。

書中説,有帝王、王朝興起,上天會降下祥瑞預兆來提醒老百姓。

比如黃帝時候,上天先生出大蚯蚓和螻蛄來,於是黃帝就説:「土氣勝!」因為土氣勝,所以流行黃色服裝,辦事土。

等到大禹時候,草木秋季、冬季凋零,於是大禹説:「木氣勝!」因為木氣勝,所以流行青色服裝,辦事木。

等到成湯時候,上天水裡生出一柄金刃來,於是成湯就説:「金氣勝!」因為金氣勝,所以流行白色服裝,辦是金事。

等到周文王時候,上天派火老鴉叼著文書聚集周朝宗廟裡,於是周文王説:「火氣勝!」因為火氣勝,所以流行紅色服裝,辦事。

替代火德王朝,是水德王朝,上天會先預兆水氣勝,因為水氣勝,所以流行黑色服裝,辦事情水……至於什麼叫土事,什麼叫金事、水事,呂老相邦及其門客含含糊糊地不肯明説,預見或者不如説告下一個統有德王朝,會是七雄中哪一國未來?閉口不言。

啦,呂不韋是秦國相邦,肯定得為秦國説話,他這是埋下伏筆,王朝誕生做政治宣傳呢。

呂不韋預告,他死後變成了現實。

某種意義上來説,可以説這是言,因為古往今來,預言只有在變成了現實後會人重視,人拿出來説事,預言要是變不成現實,不是人罵瘋子胡扯,徹底遺忘。

呂不韋預言是建立秦國武力和絕佳政治、外交態勢基礎上,而不是什麼天降祥瑞、祥物,或者由符讖、讖謠支撐故事。

秦國當時實力,要説天下會有人信,要是説天下會統一,但不是秦國來統一,沒人理睬。

終於,嬴政掃蕩六國,一統天下,並且自封為秦始皇了。

這位秦始皇是個迷信傢伙,相信來地方士們宣揚陰陽五行那一套,他想求長生,方士徐福和童男童女數千人派去了東洋大海;因為遭方士侯生、盧生人背叛,結果搞了場「坑儒」慘劇,那是家喻户曉史實了。

且説秦始皇既然迷信這一類鬼花樣,於是鄒老教授徒子徒孫們主動冒了出來,重複了一番教授説過話後,翻爛故典,好不容易找到了,或者有可能是徹底找不到因而乾脆直接編造了一則上天預示,他們説:當年秦文公出門去打獵時候,打到過一條龍,黑色屬水,由此可見,我秦統一天下本來上天註定事情啊!