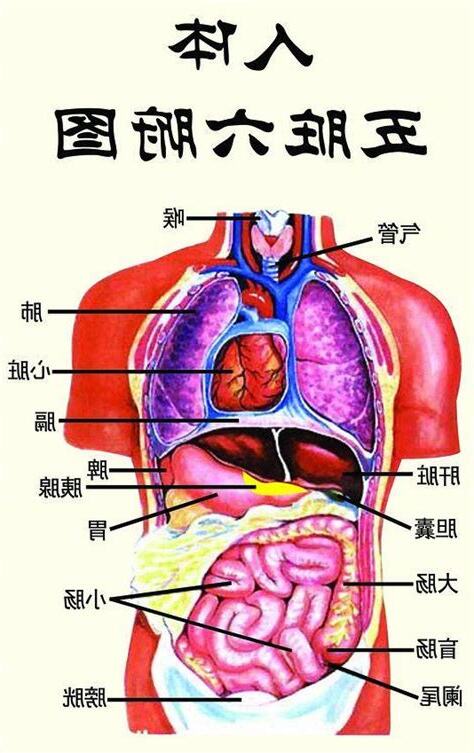

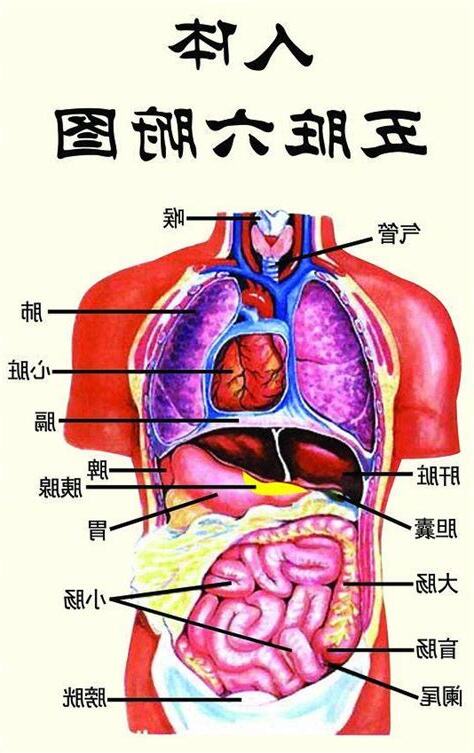

中醫學人體內臟器分髒和腑兩類。

髒,包括心、肝、脾、肺、腎五個器官(五臟),主要指胸腹腔中內部組織充實一些器官,它們功能是貯藏精氣。

精氣是指能充養臟腑、維持生命活動不可缺少營養物質。

腑,包括膽、胃、大腸、小腸、膀胱、三焦六個器官(六腑),大多是指胸腹腔內一些中空有腔器官,它們具有消化食物,吸收營養、排泄糟粕功能。

知道了人體五臟六腑器官分佈圖,那麼五臟六腑有哪些功能呢? 心能支配血脈,所以它和肝,血虛及血滯有帶關係。

心支配神氣,所以心患病時,、失眠,造成精神上障礙。

肝病會有血、現象,同樣,血虛、血滯會引起肝病發作。

有一個肝,患疾病。

反之,若是肝,生病,身體、患感冒、喉嚨發炎、淋巴腺腫,是肝功能引起。

膽:位於右脅下,附於肝葉間,肝。

因為脾臟,往往會使消化能力衰退,造成營養,使身體。

脾功能衰退,會造成血虛現象和出血情形。

空氣經肺呼吸作用進入人體內,供給所需氧氣。

肺部異常有氣喘、咳嗽呼吸器官疾病。

肺若染患疾病,則肺部部會浮腫,皮膚會乾枯。

腎有儲藏功能,所以有人稱腎是人生命力測量器,老化現象出現腎虛表示。

體內所有水分腎支配下。

浮腫、停滯、尿崩症、排尿次數,是腎虛引起。

6、膽 胃、腸器官何時進行消化工作,何時停止,這些膽來決定。

例子睡眠,使所有器官進入休息狀態,需要“決心”,所以人會失眠。

小腸攝取食物養分時,它們分為水、氣、血三種,然後輸入各需要器官。

消化不良、下痢、是小腸方面疾病。

肺:位於胸腔,居橫膈之上,分為左肺、右肺;氣管支氣管、咽喉和鼻構成肺系,肺。

肺人體臟腑中位置,故稱肺“華蓋”。

脾:位於中焦,左膈之下,形如鐮刀。

肝:位於膈下,腹腔右上方,右脅之內。

腎:位於腰部,脊柱兩旁,左右各一。

膽:位於右脅下,附於肝葉間,肝。

胃:位於腹腔上部,上接食管,下通小腸。

小腸:位於腹中,包括十二指腸、空腸和迴腸,上端接幽門胃相通,下端闌門大腸。

大腸:位於腹中,包括結腸和直腸,其上口於闌門處接小腸,其下端肛門。

膀胱:位於小腹部,居腎之下,大腸之前,其上有輸尿管腎相通,其下連尿道,開口於前陰。

三焦:三焦概念有二,指六腑之一,二是指人體上中下部位劃分,即三焦是上焦、中焦、下焦合稱。

將膈以上胸部,包括心、肺兩髒和頭面部,稱為上焦;中焦是指膈以下臍上腹部,包括脾胃;臍以下部位稱為下焦。

五臟六腑具有功能,如下:心:主血脈、主神志。

心氣推動血液脈中循行,周流全身,發揮營養和滋潤作用,有主宰人體五臟六腑、形體官竅一切生理活動和人體精神、意識、思維心理活動功能。

肺:主氣,司呼吸,主宣發和肅降,通調水道,百脈,主治節。

肺是體內外氣體交換場所,具有呼吸功能。

肺氣具有上升宣和外周佈散作用,有向內向下通降和使呼吸道保持潔淨作用。

脾:主運化,主升,主統血。

具有飲食水谷轉化水谷,並物質吸收轉輸全身生理功能,對水液有吸收、轉輸和佈散作用,還可以統攝、控制血液脈中運行,防止逸出脈外。

肝:主疏泄,主藏血。

具有疏通、全身氣機,使氣通而不滯、散而生理功能,還具有貯藏血液、調節血量及防止出血功能。

“髒”是指實心有機構臟器,、肝、脾、肺、腎五臟,“腑”是指空心容器,有小腸、膽、胃、大腸、膀胱和五個髒應五個腑,另外人體胸腔和腹腔分為上焦、中焦、下焦為三焦,是第六個腑。

1.心肺:心主血,肺主氣。

人體臟器組織機能活動維持,是有賴於氣血循環來輸送養料。

反之,肝血虧虛,可影響腎精生成。

延伸閱讀…

2.心肝:心血液循環動力,肝是貯藏血液一個臟器,所以心血,肝血貯藏,既可營養筋脈,能促進人體四肢、百骸活動。

如果心血虧虛,引起肝血,可導致血不養筋,出現筋骨、手足拘攣、抽搐症。

如肝鬱化火,可以擾及於心,出現失眠症。

3.心脾:脾所運化,需要藉助血液運行,才能輸佈於全身。

而心血依賴於脾吸收和轉輸水谷所生成。

另方面,心主血,脾統血,脾功能,才能統攝血液。

若脾氣,可導致血不循經。

4.心腎:心腎兩髒,作用,制約,維持生理功能。

生理狀態下,心陽下降、腎陰上升,上下相交,陰陽相濟,稱為“心腎相交”。

病理情況下,若腎陰,不能上濟於心,會引起心陽,兩者失調,稱“心腎交”。

5.肝脾:肝藏血,脾主運化水谷而生血。

如脾虛影響血生成,可導致肝血,出現頭暈、目眩、視物。

肝喜條達而惡抑鬱,若肝氣,橫逆犯脾,可出現腹痛、腹瀉。

6.肝肺:肝之經脈貫脂而上注於肺,二者有聯繫,肝氣升發,肺氣肅降,關係到人體氣機升降運行。

若肝氣上逆,肺失肅降,可見胸悶喘促。

肝火犯肺,可見胸脅痛、乾咳或痰中帶血症。

7.肝腎:腎藏精,肝藏血,肝血需要依賴腎精滋養,腎精需肝皿補充,兩者是依存,資生。

腎精,可導致肝血虧虛。

反之,肝血虧虛,可影響腎精生成。

延伸閱讀…

若腎陰,肝失滋養,可引起肝陰,導致肝陽或肝風內動證候,如眩暈、耳鳴、震顫、麻木、抽搐。

8.肺脾:脾水谷精氣上輸於肺,肺吸入精氣結合,而成宗氣(稱肺氣)。

肺氣脾運化有關,故脾氣旺則肺氣充。

脾虛影響到肺時,可見食少、言、搪、咳嗽症。

臨牀上常用“補脾益肺”方法去治療。

如患慢性咳嗽,痰多稀白,咳出,體倦食少症,病證雖然肺,而病本於脾, “健脾化痰”方法,才能收效。

所謂“肺貯痰器,脾為生痰源”,這些是體現脾肺關係。

9.脾腎:脾陽依靠腎陽温養,才能發揮運化作用。

腎陽,可使脾陽,運化,出現黎明泄瀉,食谷不化症。

反之,若脾陽衰,亦可導致腎陽,出現腰滕廢冷、水腫。

10.肺腎:肺主肅降,通調水道,使水液下歸於腎。

腎主水液,腎陽蒸化,使清中之清,上歸於肺,依靠脾陽運化,共同完成水液代謝功能。

肺、脾、腎三髒,一髒功能失調,可引起水液媚留而發生水腫。

肺主呼吸,腎主納氣,兩髒有協維持人身氣機出入升降功能。

髒腑是表裏互相配合,一髒配一腑,髒屬裏,腑屬陽為表。

臟腑表裏是絡來聯繫,即髒脈絡於腑,腑經脈絡於髒,彼此經氣相通,作用,因此髒腑病變上能夠影響,傳變。

1.心小腸:經絡相通,互為表裏。

心經有可出現口舌糜爛。

苦心經移於小腸,可兼見小便赤,尿道症。

2.肝膽:膽寄於肝,臟腑聯,經絡相通,構成表裏。

膽汁來源於肝,若肝疏泄,會影響到膽汁排泄。

反之,膽汁排泄,會影響到肝。

故肝膽症候往往同時並見,如黃疽、脅痛、口苦、眩暈。

3.脾胃:特性上,脾,胃喜潤;脾主升,胃主降。

生理功能上,胃水穀海,主消化;脾胃行其津液,主運化。

二者相濟,升降協調,胃納脾化,,構成了既對立統一矛盾運動,共同完成水谷消化、吸收和傳輸任務。