「『五處穴(BL5)』是一個位於人體頭部的特定穴位,距離當前髮際正中1寸,旁邊1.5寸的位置。這個穴位與頭痛、目眩、目不明和癲癇等症狀的治療相關。根據《針灸甲乙經》和《醫學入門》,它也被稱為『巨處』,屬於足太陽膀胱經。』

五處穴

經穴名。

出《針灸甲乙經》。《醫學入門》作巨處。屬足太陽膀胱經。在頭部,當前髮際正中直上1寸,旁開1.5寸。布有額神經外側支和額動、靜脈。主治頭痛,目眩,目不明,癲癇等。沿皮刺0.3-0.5寸。艾炷灸3壯;或艾條灸5-10分鐘。

〖取穴方法〗

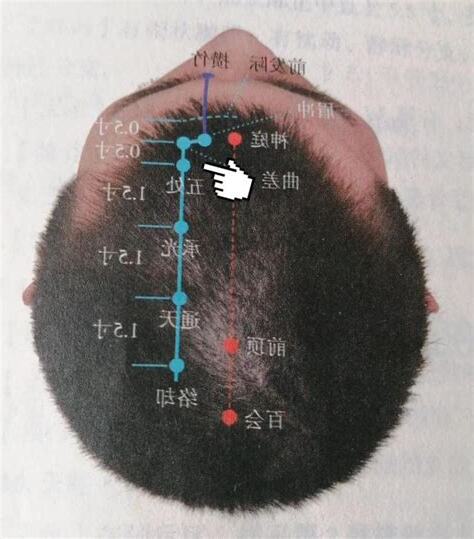

該穴位於人體的頭部,當前髮際正中直上1寸,旁開1.5寸。

〖主治疾病〗

頭痛,目眩,癲癇。1)五處。五,東南西北中五方也。處,處所也。該穴名意指本穴氣血來自頭之各部。本穴氣血本應由曲差穴提供,但因曲差穴的氣血受熱後散於膀胱經之外,基本無物傳入本穴,穴外頭之各部的氣血因而匯入穴內,故名。處,居處、部位。從本穴起至玉枕共五穴,即《素問‧氣穴論》所説:「頭上五行,行五」穴之一,故名。

【位置】頭部前髮際正中直上1寸(上星)旁開1.5寸處,當曲差後5分。《針灸甲乙經》:「在督脈傍,去上星一寸五分」;《靈樞經脈翼》:「曲差後五分」。

【解剖】肌肉:額肌。神經:三叉神經之額神經外側支。血管:額動、靜脈。

【操作】沿皮刺0.3~1寸。一般不灸。

【功效】祛風、通竅、泄熱。古典:眩暈、頭重痛、汗出、寒熱、瘛瘲、癲疾、目不明、鼻鼽衄、善噫、喘息不利,脊強反折,時時嚏不已,風痹。現代:三叉神經痛。

【配穴】脊強反折:瘛瘲、癲疾、頭痛:五處、身柱、委中、委陽、崑崙。汗出寒熱:五處、攢竹、上脘。

| 位置 | 操作 | 主治疾病 |

|---|---|---|

| 頭部前髮際正中直上1寸(上星)旁開1.5寸處,當曲差後5分 | 沿皮刺0.3~1寸。一般不灸。 | 頭痛,目眩,癲癇。 |

古典:眩暈、頭重痛、汗出、寒熱、瘛瘲、癲疾、目不明、鼻鼽衄、善噫、喘息不利,脊強反折,時時嚏不已,風痹。現代:三叉神經痛。

- 脊強反折:瘛瘲、癲疾、頭痛:五處、身柱、委中、委陽、崑崙。

- 汗出寒熱:五處、攢竹、上脘。

五處穴

五處穴是中醫學中一個重要的概念,它們分別是曲池穴、足三里穴、太衝穴、行間穴和合谷穴,這些穴位被廣泛應用於中醫的診斷和治療中。

首先,曲池穴位於手臂的內側,離手肘橫紋約三寸處。這個穴位可以刺激氣血的運行,調節脾胃功能,對於消化不良和食慾不振有良好的療效。

接下來,足三里穴位於小腿前外側,距膝蓋橫紋四寸處。這個穴位可以調節腸胃功能,對於腹瀉、腹脹和消化不良非常有效。

太衝穴位於腳背的隆起處,是腳大拇指和第二趾之間的凹陷處。這個穴位可以調節氣血運行,對於心悸、失眠和情緒不穩定有很好的鎮定作用。

行間穴位於足背部,第四蹠骨和第五蹠骨之間的凹陷處。這個穴位可以舒緩足部疼痛,對於跟腱炎和足底筋膜炎有很好的治療效果。

最後,合谷穴位於手背的凹陷處,大拇指和食指之間的位置。這個穴位可以緩解頭痛、牙痛和喉嚨痛,並且對於消除疲勞和提高注意力也有幫助。

綜上所述,五處穴在中醫醫學中扮演著十分重要的角色,它們分別位於不同的身體部位,具有調節氣血運行和促進健康的作用。對於希望改善身體不適和提高生活質量的人來説,這些穴位是非常寶貴的治療資源。

延伸閲讀…

五處_百度百科

膀胱經上重要穴位之五處穴、承光穴、通天穴 – 搜狐