五行元素是中國古代哲學思想中的重要概念,包括木、火、土、金、水。這些元素在中國文化中扮演著重要的角色,影響著社會制度、思想文化和自然科學等領域。陰陽五行的概念貫穿於中國文化,如同龐樸《稂莠集》所説,“迷漫於意識的各個領域,深嵌到生活的一切方面”。瞭解五行對於理解中國傳統文化具有重要意義。

五行學説:中國古代哲學的基礎

中國的五行學説源遠流長,源自夏商時期,經春秋戰國時期完善,至今仍對社會各個層面產生深遠影響。它不僅是自然哲學的一部分,更是社會制度、思想文化、自然科學和語言文字的基礎。龐樸曾在《稂莠集》中指出:“陰陽五行迷漫於意識的各個領域,深嵌到生活的一切方面。如果不明白陰陽五行圖式,幾乎就無法理解中國的文化。”因此,研究五行對傳統文化的影響具有重要意義。

五行的概念

五行的概念最早見於《尚書·洪範》,其中提到“五行:一曰水,二曰火,三曰木,四曰金,五曰土。”這五種元素被認為是構成萬物的基本物質。《洪範》還描述了每種元素的特性和與之相關的味道。例如,水被形容為“潤下”,火為“炎上”,木為“曲直”,金為“從革”,土為“稼穡”。

五行之間的關係

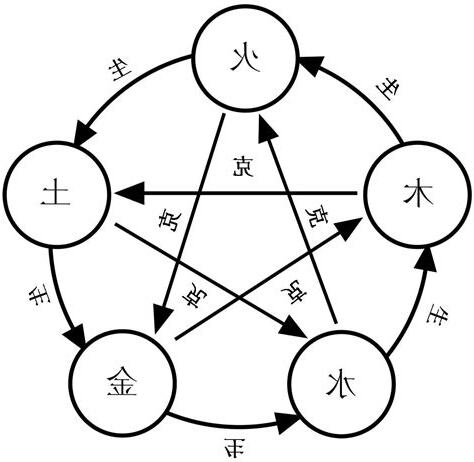

隨著時代的進步,思想家們對五行之間的關係有了更深入的理解。春秋時期提出了“五行相剋”的理論,即五行中的一行可以剋制另一行。例如,木克土、金克木、火克金、水克火、土克水。戰國時期,又提出了五行相生,即五行中的某一行可以生出另一行:木生火、火生土、土生金、金生水、水生木。

五行的本質

關於五行的起源和本質含義,歷代學者有不同的看法。其中一種觀點認為五行是自然界中的五種基本物質,是百姓日常生活所必需的,如《尚書大傳》所説:“水火者,百姓之所飲食也;金木者,百姓之所興作也;土者,萬物之所資生也。”這種觀點強調了五行的物質特性及其對人類生活的實用價值。

結語

五行學説作為中國古代哲學的重要組成部分,不僅在古代對社會和文化産生了深遠影響,而且至今仍為人們所重視,成為理解中國傳統文化的一把鑰匙。

五行元素,在中國古代哲學中佔據著重要的地位。它是指木、火、土、金和水這五種基本元素,用以描述和解釋世界萬物的變化和相互關係。

五行元素的概念最早出現在《易經》中,這是一本古老的典籍,被譽為中國古代哲學的瑰寶。根據《易經》的理論,五行元素之間存在著相生相剋的關係,進而影響著人類的命運和環境的變化。

木代表著生命的力量和成長,它具有向上的趨勢,常常與春季和東方方向相關聯。火象徵著熱情和能量,它向外發散,常與夏季和南方方向相關聯。土代表著穩定和豐收,它與四季均有關,常與中心方向相關聯。金象徵著堅固和富有,它指向下沉,常與秋季和西方方向相關聯。水代表著流動和變化,它具有向下的趨勢,常與冬季和北方方向相關聯。

五行元素的相生相剋關係,是中國古代哲學中一個重要的理論體系。相生表示某一種元素可以促進另一種元素的生成和生長,例如水可以滋生木,木可以產生火,火可以煮沸土,土又可以制約金。相剋則表示某一種元素能夠剋制另一種元素的生長,例如火可以燃燒木,木可以阻擋土,土可以阻礙水,水可以沖刷金。

五行元素的概念不僅僅在古代哲學中有所體現,它也廣泛應用在中國的藝術和文化領域。例如,在風水學中,人們利用五行原理來佈置居住環境,以獲得好運和幸福。在中國的建築設計中,建築師會根據五行元素的特性和關係,來設計建築物的外形和內部結構。

延伸閲讀…

五行- 維基百科,自由的百科全書

金木水火土五行元素,人的特性及影響!!