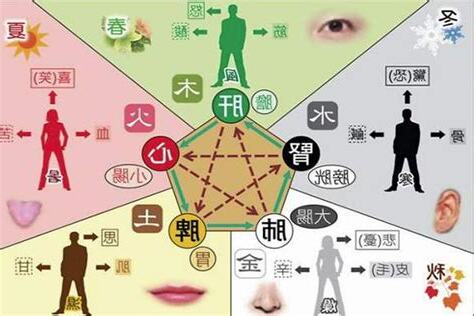

「五行對應內臟」是中醫學的一個重要理論,用於描述臟腑之間的關係。根據中醫理論,人體內的五臟,即肝、心、脾、肺、腎,與五行理論中的木、火、土、金、水相對應。

中醫認為每個臟腑都有其獨特的功能和作用,它們相互聯繫,形成一個和諧的整體。例如,肝臟對應木元素,主要功能是疏泄氣機;心臟對應火元素,主要功能是主宰血液循環;脾臟對應土元素,主要功能是轉化吸收營養;肺臟對應金元素,主要功能是呼吸和氣的交換;腎臟對應水元素,主要功能是調節水液代謝。

中醫的人體臟腑學説

臟腑的定義與分類

在中醫理論中,臟腑被視為陰陽五行之氣相互作用的結果。臟腑,簡而言之,就是人體內部的器官,包括五臟六腑和其他特殊器官。五臟是指肝、心、脾、肺、腎,而六腑則是指膽、小腸、胃、大腸、膀胱、三焦。此外,還有一些特殊的部位,如腦、髓、骨、脈、女子胞(子宮),這些被統稱為“奇恆之腑”。

五臟與六腑的關係

中醫認為,五臟六腑之間存在著密切的聯絡和相互作用,共同構成人體這個有機整體。五臟的生理特點是化生和儲藏精氣,而六腑則負責受納和傳化水穀。在功能上,五臟六腑相互補充,相互為用,任何一個臟腑的失調都可能會導致整體健康狀況的變化。

五行與五臟的對應

五行學説是中醫理論的重要基礎之一,它將自然界的萬事萬物按照相生相剋的原理劃分為木、火、土、金、水五種基本類別。在人體內,這五種元素分別對應了五臟,即:肝對應木、心對應火、脾對應土、肺對應金、腎對應水。這種對應關係不僅是象徵性的,而且被認為是功能性和病理性的基礎。

中醫臟象學説的現實意義

中醫的臟象學説在臨牀實踐中具有指導意義。例如,根據臟腑的功能特點,臟有病時多表現為虛證,而腑有病時多表現為實證。在治療上,臟實者可行瀉腑的方法,而腑虛者則可採用補臟的策略。此外,中醫還通過經絡、營衞、血氣等原理來解釋和調理人體的健康。

在中醫理論中,五行是指木、火、土、金、水這五種元素,而這些元素也被認為與人體內臟有對應關係。

木

木對應肝臟,肝臟在中醫中被稱為『將軍』,它掌管著人體的疏泄功能,保持能量的順暢流動。

火

火對應心臟,心臟負責泵送血液,被稱為『君主』,與情感和意識相關。

土

土對應脾臟,脾臟掌管著消化和吸收,被稱為『中宮』,與人體的能量生產和營養攝取相關。

金

金對應肺臟,肺臟負責呼吸和氣體交換,被稱為『大臣』,與呼吸和免疫力相關。

水

水對應腎臟,腎臟被稱為『將軍』,負責排除體內的毒素和調節水分平衡。

瞭解五行對應內臟的關係,有助於我們識別和調理身體的不適,維持身心的健康平衡。

延伸閲讀…

中醫給五臟劃分了五行屬性,十分精準,古人是如何做到的?

五行學説看內臟健康,五臟和五行的對應關係!