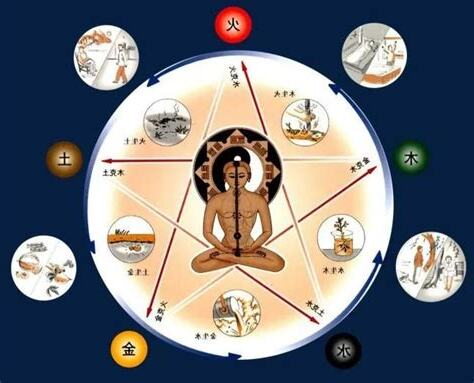

五行概念,源自中國古代哲學,是指水、火、木、金、土五種基本要素。它們之間的相生相剋關係,構成了宇宙萬物的演變基礎。在傳統中醫理論中,五行不僅代表物質元素,更是人體生理和病理的基礎,與五臟六腑的運作息息相關。因此,深入探索五行原理,不僅有助於理解自然界的奧秘,也有利於開展對身體健康的調養和疾病的防治。

- 生克:五行中的某一行可以促進或限制另一行,例如木可以生火,火可以生土,土可以生金,金可以生水,水可以生木;同時,火也可以剋金,金可以剋木,木可以剋土,土可以剋水,水可以剋火。

- 制化:五行之間的相生相剋形成了一個動態平衡的系統,使宇宙萬物保持著相對的穩定性和流動性。

- 互化:在某些條件下,五行之間還可以互相轉化,如木久焚而成灰(土),金久礦而成水(液體),水遇寒而成冰(土)等。

五行在現實世界中的應用

五行學説不僅用於解釋自然現象,

五行之源與應用

五行,作為一種哲學觀念和思維模式,起源於先秦時期。古代中華民族不僅將金、木、水、火、土視為五種資源材料,更將其視作構成萬物的要素。由五行間的相生相剋,宇宙萬物得以運行變化,形成各種現象。

五行概念與陰陽、氣一起,構成了古代中土神秘文化的核心,也是風水、算命、相術、內丹、中醫等實踐的基本概念之一。

肺與悲傷

肺主宰悲傷,過分悲傷會傷肺。

《洪範》中,箕子向武王解釋上天賜予禹的法則,首要為五行。五行各自的特性被描述如下:水向下潤澤,火向上炎熱,木可彎曲或挺直,金可隨意鍛造或熔煉更換用途,土則滋養作物。

五行的最初含義,指的是人民日常生活所需的五種材質。在《國語·鄭語》中,有一段相呼應的記載:「先王以土與金木水火雜,以成百物。」《左傳·襄公二十七年》也提到:「天生五材,民並用之,廢一不可。」杜預對五材的

五行配屬與應用發展

在荀子·勸學中提到:「目好之五色,耳好之五聲,口好之五味」,而左傳·昭公二十五年則描述:「為六畜,五牲,三犧,以奉五味,為九文,六採,五章,以奉五色,為九歌,八風,七音,六律,以奉五聲」。這裏所提到的五色指的是衣服的顏色,五音或五聲指的是音樂的旋律,五味則是指食物的味道。這些描述揭示了五行與視覺、聽覺和味覺的對應關係。

在春秋戰國時期,五行不僅與五色、五音、五味相匹配,還與其他事物如方位[13][14]、季節[13]、干支[14][15]、數字[16]、天象[17][13]、行星[18]、天氣[17][13]、器具[17][19]、身體[13][20]、德性[17][21]等建立了對應的模式,形成了一種以“五”為核心的事物分類體系。同時,五行之間的相生相剋關係[22]以及地支三合的結構關係[15]也發展出來,這表明五行已經成為一種解釋萬物變化和盛衰的理論。

由此,五行成為了一種能夠解釋朝代興衰(如五德終始説)、兵法策略(如兵陰陽/軍事術數)、生活節律(如《禮記·月令》、《黃帝內經》的養生思想)、人體運行(《黃帝內經》的醫學思想)的學説思想源頭,同時還是預測吉凶的術數之學和解釋各種災異祥瑞的理論基礎之一。

戰國中晚期至秦漢時期,五行進一步與陰陽、氣、八卦等學説相結合,豐富了其理論內容[25][26][27]。例如,漢代的宇宙氣化論認為,宇宙最初是一片混沌,然後分化為陰陽二氣,陰陽二氣又分

由於五行之間存在相生相剋的關係,故五行之間地位對等,無主次之分。五芒星外圍代表相生,內裏代表相剋。五方對應五行,東方木、南方火、中央土、西方金、北方水。此模式下,中央土有控制四方之意。《易傳·繫辭》中提到:“天一地二,天三地四,天五地六,天七地八,天九地十。”這裏説的是十個數,一至五為生數,六至十為成數。漢代經學家對這十個數有不同的解釋。五行自水始,火次之,木次之,金次之,土為後。鄒衍提出王朝更迭來自五行相勝的循環,認為五行代表王朝運數,並預示王朝興衰更迭。鄒衍將黃帝到夏、商、周之間的朝代更替以五德循環相勝解釋,當新王朝興起之時,上天必降瑞應徵兆,預示舊王朝的衰亡和新王朝的誕生。《呂氏春秋》記載了此一學説,如殷商之金德式微,姬周之火德興起。鄒衍的五德説被用來論證王朝正統性,秦朝即以此來解釋其得天下的合法性。《史記·封禪書》記載秦文公出獵獲黑龍,此為水德之瑞。秦亡漢興後,漢朝繼承了五德理論,但對漢朝當居何德運、尚何服色一直爭論不休。高祖建國之初,宣佈漢承秦之水德,尚黑色。

五行相生相剋與王朝更迭

五行的起源與影響

肝臟與憤怒肝臟主宰憤怒,過分憤怒會傷肝臟。

|

心臟與喜樂心臟主宰喜樂,過分喜樂會傷心臟。 |

脾臟與思慮脾臟主宰思慮,過分思慮會傷脾臟。 |

肺與悲傷肺主宰悲傷,過分悲傷會傷肺。 |

腎與恐懼腎主宰恐懼,過分恐懼會傷腎。 |

《禮記·禮運》記載:「播五行於四時,和而後月生也。是以三五而盈,三五而闕。……五行、

五行學説的歷史演變

| 時期 | 學説內容 |

|---|---|

| 春秋時期 | 五行相剋理論 |

| 戰國時期 | 五行相生理論 |

注:五行相生是指五種基本物質之間的生長促進關係。

五行的本質與相生相剋

《尚書·洪範》記載了五行的原始含義,它們是構成世界的五種基本物質。根據這一記載,五行物質説認為水、火、金、木、土是自然界不可缺少的物質。此外,《尚書大傳》解釋道:“水火者,百姓之所飲食也;金木者,百姓之所興作也;土者,萬物之所資生也。是為人用。”這表明五行在日常生活中發揮着重要作用。

五行之間不僅存在相生相剋的關係,而且這種關係在自然界中得到了廣泛的體現。例如,木生火,因為木材可以作為燃料;火生土,因為火會留下灰燼;金生水,因為金屬在加熱後可以熔化成液態;水生木,因為植物生長需要水;土生金,因為金屬礦藏多埋藏在地下。另一方面,木克土,因為植物生長會破壞土壤;金克木,因為金屬工具可以用來砍伐樹木;火克金,因為金屬在高温下會融化;水克火,因為水可以滅火;土克水,因為堆土可以阻擋水流。

“天生五材,民並用之”,這句話出自《左傳》,表明五行物質在人類生活中不可或缺。

五行物質説的影響

在歷史上,五行物質説佔據了重要地位。特別是在近代,隨著西方文化的傳入和唯物論的普及,這一學

要理解五行的起源與含義,必須從古代中國的思想和文化背景出發。五行學説的形成,吸收了古人的天文、地理、倫理等多方面的知識,經過長期的演變和發展,慢慢成為一套完整的理論體系。然而,對於五行的本源,歷史上存在多種觀點。

在眾多以“五”劃分的類別中,五行概念本身具有綱領性的地位,其他事物則是依照五行的特性和相互關係所推演而來。《黃帝內經》便以五行理論將自然界和人體生命納入五大系統之中,這些系統之間又遵循五行的生克法則相互聯繫,構成了人體與自然界相統一的整體系統。因此,五行理論是中醫學“天人相應”整體觀的基本構架。如近代思想家梁啟超所言,五行思想在中國思想界具有濃厚的影響力。

延伸閲讀…

五行_百度百科

五行- 維基百科,自由的百科全書

另一方面,有人認為五行的起源可以追溯到古代先民對方位的崇拜。在這種看法中,五行中的“五”代表五個方向,即東、南、西、北、中。這種觀念最早出現在殷墟的占卜甲骨文中,並且在古代的建築中得到體現,如明堂宗廟的平面結構就呈現出與五行相對應的佈局。因此,五行最初可能是古人

手指橫書之理,源自於「近取諸身,遠取諸物」的觀物取象智慧。北京中醫藥大學高思華教授闡述,五行學説之源起,實基於古人對黃河中下游流域氣候與物候特徵的細緻觀察。《素問·五運行大論》雲:「候之所始,道之所生。」正謂氣候變化伴隨著規律的出現。高教授指出,春秋戰國時期,中原地區夏季長於其他三季,此一氣候特徵為五行概念的形成提供了基礎。

| 春季 | 木 | 生髮 |

| 夏季 | 火 | 炎熱 |

| 長夏 | 土 | 濕潤 |

| 秋季 | 金 | 乾燥 |

| 冬季 | 水 | 寒冷 |

五行者,並非實質之元素,而是對四季氣候與物候特徵的抽象描述。《尚書·洪範》雲:「木曰曲直,火曰炎上,土爰稼穡,金曰從革,水曰潤下。」以此觀之,木、火、土、金、水分別代表了五季的氣候特性。

五行之間的相生相剋,體現了氣候的自然轉換與相互制約。相生者,如春温生夏熱,夏熱生長夏濕,長夏之濕生秋涼,秋涼生冬寒,冬寒復轉為春温。相剋者,則為氣候之間的異常制約,如木克土以風礙濕,土克水以濕抑寒,水克火以寒制熱,火克金以熱銷涼,金克木

五行與中國文化的深遠影響

自古以來,五行思想便深入中國文化的肌理,從《堯典》的記載中,我們可以見到五品、五典、五服、五禮、五刑等規範,這些都以“五”為基礎。當五行概念確立後,這種以“五”劃分和理解萬事萬物的模式更是根深蒂固。《尚書》中提到的許多制度都遵循五行的規律,而《孫子兵法》中也有多處以五為基數的計謀。古人的思維習慣將事物分為五類、五個等級或五個方面,這在《尚書·皋陶謨》和《尚書·堯典》中均有體現。

在眾多以“五”劃分的類別中,五行概念本身具有綱領性的地位,其他事物則是依照五行的特性和相互關係所推演而來。《黃帝內經》便以五行理論將自然界和人體生命納入五大系統之中,這些系統之間又遵循五行的生克法則相互聯繫,構成了人體與自然界相統一的整體系統。因此,五行理論是中醫學“天人相應”整體觀的基本構架。如近代思想家梁啟超所言,五行思想在中國思想界具有濃厚的影響力。

延伸閲讀…

五行學説

中醫五行基本概念-國學網

五行概念中的“土”在農耕國家的中國擁有特別的地位,因為土地孕育生命、滋養萬物,是中國人安身立命的基礎。因此,在五行觀念形成之後,“土”一直被視為最為高貴的元素。戰國時期的《管子·四時》便有提及,四季生化之氣的生、長、收、藏皆有賴於“土”的輔助。到了西漢時期,董

土之行在五行哲學中,不僅類比於陽熱之火,在萬物生化中扮演重要角色,更以其寬緩、温和的品性,深植於儒家忠、孝、仁、義等核心價值。因此,在五行學説的框架下,歸屬於土行的事物尤為顯著。

五行重土思想的的文化體現

- 對方位中的“中央”的注重可追溯至早期人類文明。殷商時已有東、南、西、北四方的觀念,後逐步擴展至“中商”。甲骨文中有“中商”一詞,表明商朝領域即“中”,胡厚宣認為甲骨文記載反映了對“中商”的重視,為“中國”一詞的出現打下了基礎。

- “中”的甲骨文字形為一杆旗幟,上下有流蘇,代表着軍隊的中心和權力的象徵,強調了“中”的主導地位。商代的“中國”一詞,體現了古代先民唯我獨尊的思想意識。

- 《周易》中的卦爻辭多關注是否得“中”或“正”,認為得“中”比“正”更重要,通常為吉。《彖傳》中多次使用“中”、“中正”、“剛中”等術語,體現了崇尚中正的思想。

- 道家學派代表老子在《道德經》中提出“萬物負陰而抱陽,衝氣以為和”,強調“中氣”的重要。文子在《文子·上德》進一步闡釋,指出“和”居中央,是生命活動和生命之氣的源泉。

-

《文子·道厚》中提到三皇五帝因立中央之位,方能安撫四方,並類推出一切事物只有立於“中”才是本位。

儒家中庸與中華文明的色彩等級

中華文明的色彩等級受到五行文化的深刻影響,其中黃色最為尊貴,因為黃色象徵著土,而土在五行中位於中心,為世間萬物之本源。其次為紅色,因為火生土,紅色被視為黃色之母,具有崇高的地位。這一觀念在歷史上得以延續,從秦漢時期到明清時期,黃色一直被作為皇家專用色,成為皇權的象徵。普通百姓不得隨意使用黃色,而文武百官的服飾則根據品級有不同的色彩規定。唐代以後,七品官員穿綠色服飾,九品官員穿青色服飾。白居易被貶為江州司馬時,因其九品官職,他在《琵琶行》中描述了自己身穿青衫的情景。此外,由於紅色象徵著吉祥、喜慶,中國民間在婚禮、新年等場合往往以紅色作為主色調。

宋代科舉奇聞:韓南的科場歷險

一、科場失意,皓首不改其志

在宋代,有一個名叫韓南的福建才子。他自幼勤奮好學,飽讀詩書,但在鄉試中屢屢失意。歲月的流逝並未磨去他的志向,反而讓他在科舉的道路上愈挫愈勇。直至他七旬之年,仍舊不懈地為仕途奮鬥。

二、帝恩浩蕩,老者得其所

皇帝對韓南的堅毅頗為感動,於是在一次科考中,特旨授予他一個職位。這一恩典不僅讓韓南得以光耀門楣,也讓他在當地聲名大噪。

三、桃花來運,風波陡起

韓南的聲名吸引了不少媒婆的目光。這些媒婆們紛至沓來,想要為這位看似年輕的才子牽線搭橋。然而,當她們得知韓南的真實年齡後,無不驚訝地退出。

四、題詩拒婚,智解媒婆之困

面對此情此景,韓南並未生氣,反而以一首詩作回應。詩中寫道:“讀盡詩書一百擔,老來方得一青衫。媒人卻問吾年級,四十年前三十三。”此詩以幽默的筆觸表達了韓南對自己科場生涯的感慨以及對年歲增長的淡然。

五、結語

韓南的故事傳為佳話,他對知識的不懈追求和對人生的豁達態度,為後人所稱道。他的智慧與幽默,不僅化解了自己的尷尬,也贏得了世人的敬仰。