「五行色」是東亞傳統中的五種正色,與東、南、西、北、中五個方位相對應。源於中國的中國文化對於色彩的理解與哲學、宗教、自然科學和醫學聯繫在一起。同時,它還豐富了中國古代絲織品文化。自周朝起,社會就有了嚴格的色彩規範,從官員品級到婚喪嫁娶都有嚴格的色彩規範。

在源遠流長的中國文化中,五色——青(藍)、赤(大紅)、白、黑、黃——被視為五方正色,與東、南、西、北、中五個方位相對應。這種色彩理論不僅深植於中國哲學、宗教、自然科學和醫學,也對中國古代絲織品和文化產生了深遠影響。上古時期的文獻中不乏對五色的描述,如《禮記》中的“水無當於五色,五色弗得不章”,以及老子的“五色令人目盲”和淮南子的“色者,白立而無色成矣”。周朝時期,社會對色彩有嚴格的規定,從官員品級到婚喪嫁娶,都有著嚴格的色彩規範。

五色文化在東亞的傳播與應用

中國傳統色彩與五行相配,這種“五德”理論應用於解釋中國王朝的更迭,如周朝屬火德(赤色),秦朝屬水德(黑色),因此秦代周(水克火)。儒家典籍《周禮》提到的“五帝”概念,其中每位帝王與一種顏色相對應,這些色彩分別代表不同的方位和屬性。

五色在韓國和越南的影響

中國文化對東亞國家的影響深遠,尤其是越南和朝鮮半島,作為明朝的屬國,在服飾和習俗上繼承了大量的中國明代文化特徵。在朝鮮半島,五方色文化尤其流行,成為朝鮮族的傳統文化色彩,常見於韓服設計中。英文中“obangsaek”一詞便是西方國家依據韓語音譯而成的。

佛教和道教的五色理論有著類似之處,因此佛教傳入中國後,兩者逐漸趨同,藏傳佛教也受到了影響。上座部佛教中的“橙色”在漢傳佛教和藏傳佛教中多被黑色或綠色所取代。

五色縷的民俗與應用

端午節有系五色縷的習俗。這些五色縷,又名五色線、五色糸、五彩線、長命縷等,是用五種顏色的線纏繞在一起製成的飾物,人們常戴在手腕、腳腕或身上,用於祈福和避邪。在後世,五色縷還常串有水晶和珠子,被稱為五行珠等。

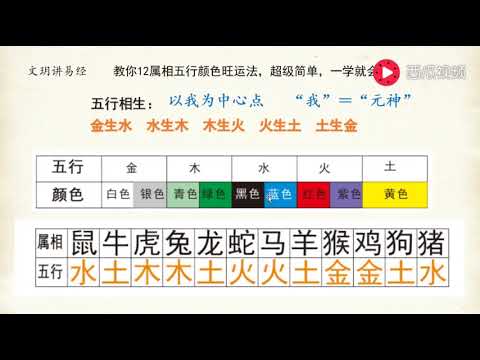

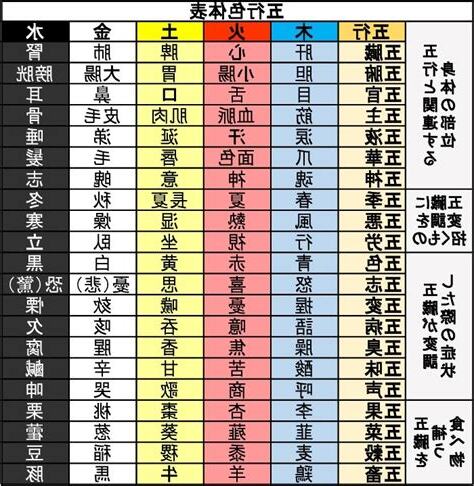

五行色是中國古代哲學所提出的一種色彩系統,它關聯著宇宙五行的概念:木、火、土、金、水。每種五行都對應著不同的顏色,並且在中國文化中有著深遠的意義。

首先,我們來談談「木」的五行色。木是代表生命力、成長和活力的元素,因此,其對應的顏色是綠色。綠色象徵大自然中茂盛的樹木、草地和植物,給人以和諧、平和的感覺。

接下來是「火」的五行色。火代表熱情、活力和創造力,對應的顏色是紅色。紅色在中國文化中象徵著吉祥、熱情和活力,常常被用於節慶和喜慶的場合。

第三個是「土」的五行色,與穩定、實在和實力相關。土的五行色是黃色,這代表著土地的肥沃和穩定性,同時也與收穫和豐盛的象徵相聯繫。

然後是「金」的五行色。金代表著財富、權力和尊貴,其對應的顏色是白色。白色在中國文化中有著純潔、高貴和神聖的象徵,許多婚禮和重要場合都會使用白色來表達尊重和祝福。

最後是「水」的五行色,代表智慧、冷靜和流動。水的五行色是黑色,這代表著水的深邃和神秘。黑色同時也象徵著權威和權力,在正式場閤中經常被使用。